我讀吳明益的《浮光》

我確實重新讓相機不只朝向蝴蝶、山林、溪流與海洋了,我拍那些壞掉的鐵門、路上走動的陌生人或街頭的小販,藉以呼應的是約翰‧伯格、馬克思或契訶夫;藉以呼應的是百無聊賴的人生,罹患疾病的世界和無法理解的存在於心的某處的痛苦。於是,寫作這本書的最初之火微小而明確地被點燃了。

——吳明益, 〈後記/生於火,浮於光〉

關於這本書,某些方面看來和小說《天橋上的魔術師》一樣是懷舊之作,或者,我們是否也可以大膽地說只要與「攝影」這個主題相關,這必然就是一種順勢而來的心理感受。

這一陣子讀了不少吳明益的作品,狀似著迷,但這種接觸方式坦白說太過匆忙、太過表淺,好像以為自己可以輕而易舉地把一位作家幾年來積累的想法一股腦地吸收進來。事實上,如果看到吳明益不藏私而刻意提供的參考書目,我想「讀書」這件事不應該是這麼簡單。

終究,我還是試著來談談這本不簡單的書,儘管我只是囫圇吞棗地將它讀完,至於那些還留在心底發酵的,或許還得經過好長時間才能知曉是否可能變成佳釀。

http://okapi.books.com.tw/index.php/p3/p3_detail/sn/2712

《浮光》吳明益:最初之火微小而明確地被點燃

作者:新經典文化編輯 / 2014-01-27

http://www.books.com.tw/activity/2014/01/flashlight/index.html

【網路書店介紹網頁】

http://www.books.com.tw/products/0010621848

浮光

Above Flame

作者: 吳明益

出版社:新經典文化

出版日期:2014/01/08

語言:繁體中文

從〈後記/生於火,浮於光〉裡頭,我們知道書名《浮光》(Above Flame) 應該是出自於葉慈的詩句「翼疊翼,光覆光」(wing above wing, flame above flame),吳明益寫道:

我幾乎以為,所有的動人照片,都可以用這句詩句當成註腳;又想到或許,攝影與文字,都可以說是一種生於火、浮於光的技術與藝術。

而這本書其實可以算是吳明益的攝影筆記,從而他談論到一些「攝影師」、一些「場所」、甚至是他秉燭夜遊的「夜間攝影」。

史帝格立茲 (Alfred Stieglitz),這個名字屢屢出現在不同的攝影相關書籍之中,他對於吳明益有著相當特別的吸引力:

史蒂格立茲吸引我的就是那種時光重現,某種物事卻一逝不返的氣味。他的拍照風格有好幾次的轉折,我特別喜歡晚期有一系列叫做「同義詞」(Equivalents) 的作品,裡頭盡是天空和雲的各種抽象形態。史蒂格立茲認為這些自然景象是免費、每個人都能看到的美,而且俱皆是「稍縱即逝的現象」(Ephemeral Phenomena)。我看著照片時總是想像,史蒂格立茲按下快門時,是否已經知道那些雨滴的形狀、風的動向,以及化為六角形結品體飄落的雪,會在他的照片裡顯影出怎樣的氛圍,那些影像會不會是他早已預期的畫面?

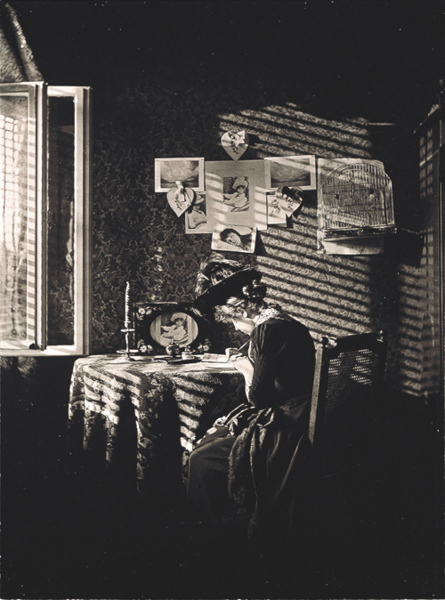

吳明益也分享了史帝格立茲的一件作品〈Sun Rays, Paula Berlin〉:

這是一張小說式的照片。史蒂格立茲的照片裡有音樂,看著看著就出現像風中的鬱金香枝那樣纖細的樂句,也有像普魯斯特的小說一樣,河流式的情緒,與迷人的小細節。從窗戶走進來的光線,主人翁正在寫信的情境,如此像維梅爾描繪日常的畫作。這並不談人意外,因為他在「攝影—分離」,時期確實追尋過如畫的影像表現。

提到「場所」,於是我們再次一起重溫吳明益關於中華商場及天橋的美好時光,這些場景儼然已經成為代表吳明益身世的地標,同時在每本書裡頭也就成為他不得不重返的故鄉:

天橋就是我們的山徑,你可以穿過它去冒險,也可以循著它退回邊界,回到熟悉的那棟商場。重新走進樓梯間時如果動了個念頭試著繼續往樓梯上走,就會在盡頭看到一個只有小學六年級學生高的小門。就像巴舍拉說的,到達真正閣樓的樓梯通常比較陡峭,因為它會帶人們到一個更安靜、孤寂的地方。

而那些可能洩漏我們年紀的卡式公車月票,也在此時此刻、緬懷之際重新出現,儘管這一切對吳明益來說是如此虛妄:

我多麼著迷於巴舍拉的話語啊。即使商場已然不在,這些年來,我經過中華路附近,就會再一次感受到記憶是如何開啟時間之門,讓一個已然拆解的建築重返目前。我常常在過去商場所在的位置放慢腳步,就像自己還穿著卡其制服到站脾去搭公車的樣子。我的左邊口袋放著卡式公車月票(要推出來,一格一格剪的那種)因為不小心和衣服一起放到洗衣機裡洗,所以軟爛了,不好剪了,上車一定會挨車掌罵……

那一刻我知道自己離虛妄的回憶如此接近,離虛妄的本身如此接近。而是那虛妄的日夢,讓我得以堅強地活在那個童年場所已然灰飛煙滅的時空裡,我是虛妄之子。我是虛妄之子。

「夜間攝影」則是這本書裡頭最令我感動的章節,試問自己真的有那樣晝伏夜出的機會,是否能夠勇敢地獨自遊走在城市之中,我不禁感到相當大的困惑:

有一段時間夜間步行是我的興趣。從紅樹林出發往台北城去,或從台北城到淡水河的盡頭,我盡可能遵從馬克思的指示,不走同一條路。路因此有了啟示、有了變化、有了曲折。

吳明益特別提到萬華地區的遊民,我們不難想像他們露宿街頭的場景,但我們困難的是願不願意親身經歷或接觸這些族群:

或許像我這樣自視為智識階級的人,對這樣的地方總是避如瘟疫,自認道德無虧者因而提議「驅趕」這些遊民的粗糙手法,就像有人希望惡劣的天氣能帶走淡水河畔的垃圾般天真。事實上這一切並小會消失,它們會在城市的另一個地方、海洋的另一處,默默再次聚集成島。 (p.207)

對多數的城市人來說,在這些巷弄裡生活的人,是第一層意義的畸零人,但漸漸地,我發現並相信他們其中也有不少安德森定義的畸人——他們只是被這個社會視為真理的部分價值所擊倒而已。在這兩年多的漫步中,我也漸漸體會漢娜‧鄂蘭在《人的境況》(The Human Condition) 提到的「小幸福」(petit Bonheur,這和中產階級品味所說的「小確幸」不同),那是接近一種存在於世,卻遠離主流公眾生活所獲得的神祕感受。 (p.221)

當然,吳明益沒有並忘記布拉塞 (Brassai),那位在20世紀以《巴黎之夜》成名的攝影師,他的作品呈現出不一樣的巴黎,吳明益認為:

他鏡頭底下的巴黎,就像一個夢遊者走過一道神祕階梯後所發現的隱蔽城市,那不是觀光手冊裡的巴黎。布拉塞用流浪漢、醉鬼、流鶯、馬戲團後台、吸毒者、多金浪子、夜班公人、酒吧、妓院、中世紀建築描寫夜的巴黎·這一切都從守夜者點燃煤氣街燈開始。

我不知道吳明益是否想要仿效布拉塞完成不一樣的《台北之夜》或《萬華之夜》?因為他的鏡頭始終遲疑著是否該瞄準這些遊民,獵取他們的影像,但我相信他確實是想要更深入認識這塊土地,如同他在書中所言:

風景和街道不是風景和街道自身,風景和街道是你所願所能認識的風景和街道,認識就是一種愛,而愛需要時間。

在介紹過吳明益的幾本散文集:2000 年的《迷蝶誌》、2003 年的《蝶道》、2007 年的《家離水邊那麼近》之後,我依舊想要推薦他的這一本 2014 年的新作《浮光》。

字體:小 中 大

字體:小 中 大