字體:小 中 大

字體:小 中 大 |

|

|

|

| 2009/04/27 21:16:32瀏覽3399|回應6|推薦37 | |

我熱愛西方作家的書信 (epistulae) 。雖然柏拉圖寫過一些信札,但真正有意識地用尺牘承載大量題材而儼然成為一種文類傳統的是羅馬文學。之前我略論過濟慈 (John Keats) 的一封信(我點),給我很多啟發。感謝傾向出的 « 三詩人書 »(Letters: Summer 1926) ,讓我們看到里爾克 (Rainer Maria Rilke) 、茨維塔耶娃 (Marina Ivanovna Tsvetayeva) 、巴斯特納克 (Boris Pasternak) 三位文人的文字碰撞,那是旗鼓相當的靈魂碰撞。前者是布拉格人,後兩者是俄國人,他們書信往來主要是用德文書寫。三人的魚雁往返主要在 1926 年,而里爾克死於 12 月 29 日,三人通信算是里爾克生前最重要的文學交流,可惜侯篤生 (Hans Holthusen) 的 « 里爾克傳 » 對此事隻字未提。因此更顯示出此本書信集的珍貴。  三位詩人的文字各有各的精彩,輪番上陣交織出一種複調,這帶給我們很特殊的閱讀享受,不同於詩歌、戲劇和小說,也難怪 18 世紀的書信體小說家著迷於這種風格隨角色轉化的手法。我們先看幾句巴斯特納克的:「真理只有在一些足以動搖靈魂的荒蕪經驗中才可能被發現,他們像沈吟的車軛,承載著靈魂的高貴,看起來低穢卻神聖的悲劇性。 ... 我想吞下這巨大星球的全部。我曾深愛過它並為它哭泣,它在我的周遭洶湧浮動,旅行,自殘,發動戰爭,在我頭頂上的雲裡漂浮,跟著莫斯科郊外夜晚青蛙音樂會的樂聲而洩漏,我永恆地羨慕、嫉妒和渴望靠近。這再次又是統一的聲調,為了聲響的誕生,它在放鬆的八音階上大量配音。這是荒謬的深度」。 茨維塔耶娃:「世界還很年輕,一切都將發生,為了你能到來」。「任何一個詩人的死,那怕是最正常的死亡,也都是反自然的,亦即兇殺,因此,詩人的死亡是無止盡的,無停頓的,永恆的,時刻延續著的」。「能夠完全燃燒而不留下灰燼的,是上帝」。還有很驚人的:「你可發現,我是在零星地把自己給你?」  有趣的是,巴斯特納克在 5 月 23 日寫給茨維塔耶娃的信附上了一篇自己寫於 1919 年的論文,他指出藝術生命跨越時空的奇蹟:「奇蹟在哪裡?奇蹟就在於,一個曾活在世上的、名叫 Mary Stuart 的 17 歲姑娘,於 10 月裡站在鐵窗邊,窗外是清教徒的咒罵,她站在窗邊寫下一首法文詩,詩的結尾是: Çar mon pis et mon mieux/Sont les plus d é serts lieux (我再好還是再壞,都是更荒涼之所在)」。茨維塔耶娃於 7 月 6 日寫給里爾克時,把這一句話寫給他,而里爾克於 7 月 28 日的回信特地說:「 Çar mon pis et mon mieux/Sont les plus d é serts lieux ,這是妳給我的禮物,我正把它轉抄到我的筆記本上」。顯然里爾克也很喜歡這詩句,卻不知道女詩人從巴斯特納克那裡「偷學功夫」。

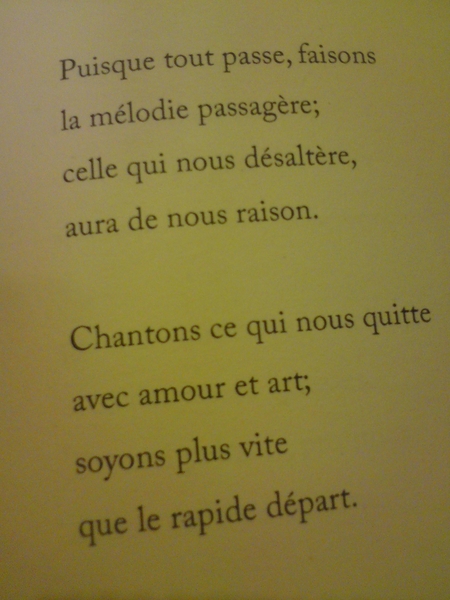

(果園第36首) 另外,信中有討論到里爾克寫法文詩的狀況。在侯篤生的傳記裡214頁稍有說明。里爾克於1924到26年開始寫法文詩歌,共收為四卷。我個人揣測«玫瑰集»和«果園»自覺地取名自伊朗詩人Sa’adi(點入)的同名詩集,還要更進一步查證。 茨維塔耶娃對此推崇不已,她特地抄了以下兩句給巴斯特納克,我查了一下是第36首。女詩人省了前兩行,所以這種去脈絡化的摘錄,也不知巴斯特納克是怎麼去把握的?中譯本翻成:「我們快離開,要快上加快」似乎也是去脈絡化的翻譯。這是很細微的美感,里爾克晚年的心境:「讓我們唱得比瞬息的別離更快些」。 |

|

| ( 創作|散文 ) |