字體:小 中 大

字體:小 中 大 |

|

|

|

| 2012/04/23 23:06:25瀏覽1328|回應2|推薦1 | |

西方藝術在過去這幾百年的發展,可以說是從統一合諧到多元分歧。十八世紀以前我們還可以看到那追求美感、平衡、浪漫、或崇高等等相對高貴的人性的表現方式。但是從十九世紀中期開始,藝術表現方式受到現代主義的影響,開始逐步拆解肉眼所見的形象,再以不同的觀念來重新組合色彩與形狀,也就是我們所謂的抽象藝術。

但是到了二十一世紀,許多藝術欣賞者會發現,當代藝術似乎已不再那樣可親了。除了許多破碎肢解的流派外,我們已經很難再從作品中得到甚麼心靈上的感動。難道將生命真實的感動表現得既直接卻又豐富真是這麼困難嗎?還是必須讀完一堆哲學語言所堆砌出來的專業評論才能開始欣賞?

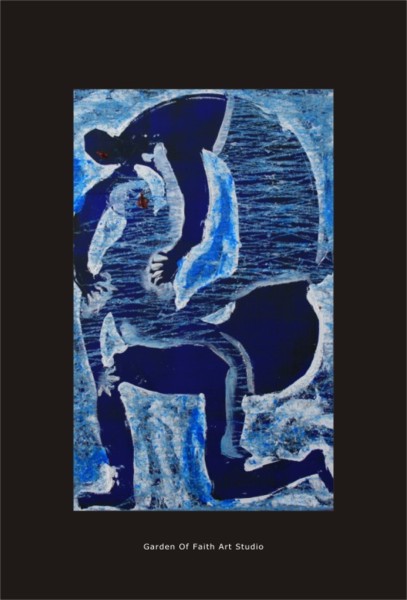

張玉奇,母子圖

在這樣的脈絡與背景下,我們看到上帝藉著一個身為母親的藝術家張玉奇而成功地達到這樣的境界。這是藉著她照顧那患有多功能障礙、甚至無法自己說話站立的孩子而體會出的生命果實:不但是對這類「特殊孩子」全新的詮釋,更自然流露出人類本性中對於存在、生命、愛、歡娛、苦難、自由、掙扎與信仰等等深刻感悟。以下我就從藝術欣賞的角度來作一些說明。

首先,我們很容易地發現,藝術家是使用扭曲變形的人體來作為其繪畫的形式語言。但是在表現的內涵上,則是完全保守古典的母子情懷。通常,這兩者是完全不搭嘎,甚至是互相衝突的。這樣的融和之所以可能,乃是因為藝術家真實的信仰生命(見下文),因而超越一般現代藝術常有的虛無性詮釋,讓人重新感染到那份情感的真切實在!反過來說,如果不是因為親自生養這樣的孩子,如果不是因為懷抱對生命的信心,如果不是因為對藝術表現的熱愛,沒有人能畫得出這樣的作品來的。因為偉大的藝術就是真實生命的提升,就是信仰生活的流露。

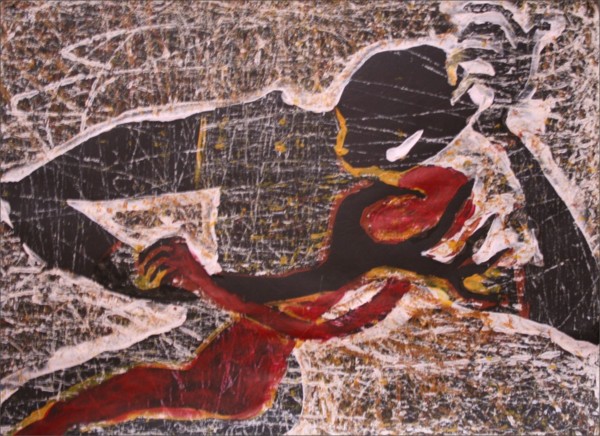

張玉奇,生命的奇蹟

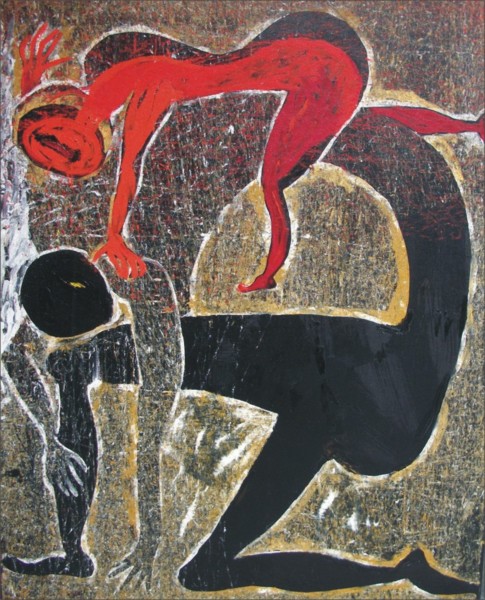

其次,從視覺表現上來說,我們可以看到這一系列的作品都大多是是一個大人與一個小孩,顯然代表一位母親與孩子。但是人物臉上只有鼻子,沒有眼睛或嘴巴,因而無法從其中看出表情。畫家在這裡選擇用豐富的肢體語言、以扭曲與不成比例的動作來傳達內心的情感。這是由於他的孩子並非是一般人眼中的「正常」孩子,因此一般藉由臉部表情所細膩表現情感的方法其實無法承受他們這些年之來的磨練與煎熬。

從細部的構圖來說,畫面中的大人幾乎都有粗厚的大腿與寬闊的胸膛,代表著一種堅定的內在力量。但是他們的小腿、腰與手臂卻是相對地細小許多。其中腰部還常常被拉長扭曲,顯示出一種謙卑俯伏、為愛犧牲的柔嫩情懷。細長的手臂表現出對待孩子的那分細心與呵護。但我覺得最特別的是,不管肢體是甚麼樣的動作,小腿總是牢牢地站在「地面」,但這「地面」在畫中其實是不存在的…

這到底是怎麼可能的呢?原來這細瘦的小腿就是她微小的信心,連結在那雖看不見,卻堅固真實的地面(上帝)上。這直接反應出畫家自己真實的生命光景:她的孩子因為多功能障礙,幾乎只能全身癱在地上,從未能自己站起過。所以她必須要在看不見的信仰中得到真實的力量,來保護照顧自己的孩子,並且希望儘量讓他感受到一個沒有界限、沒有束縛的天地供他飛翔…。這是這些作品最讓我感動的地方。也讓我想起二十世紀初的超現實主義畫家,馬可‧夏卡爾(Marc Chagall, 1887-1985)的作品:一切彷彿是在夢中,卻又是那麼真實地感動。

張玉奇,背著你

最後,我們需要知道,這些作品本身並非真正是「畫」出來的。事實上,張玉奇在這裡發明所謂的「彈珠技法」:讓沾染顏料的彈珠自由地在一些剪好形狀的紙板間滾動,在層層上色後自然形成一種畫筆無法表現的色彩與線條。這些隨機的彈珠線條使得背景不會過於單調,但也不會過於過於刻意以至於影響主題人物的表現。此外由於彈珠的路徑自然會在紙板旁邊留下粗厚的輪廓再以幅射狀蔓延出去,使得整個畫面自然地附上一種不確定的感染力。

如果回到本文開始所提到「形式」與「內涵」的關係。我們可以說這個最「後現代」的表現方式意外地(卻也成功地)表現出深度的古典親情,特別是那些不足與外人道的難處與嘆息。這也是這一系列作品的獨到之處,使得技法與情感互相輝映,深深地感動每一個觀者。生命本身有時候非常奇妙,遠超過我們所能理解。也許只有在這樣的藝術表達中,才能幫助我們抓住這瞬間的感動,在上帝所預備的永恆裡留下真實的記錄。

(本文曾發表於教會公報)

附錄一:

畫家張玉奇的回應:

「她必須要在看不見的信仰中得到真實的力量,來保護照顧自己的孩子,並且希望儘量讓他感受到一個沒有界限、沒有束縛的天地供他飛翔…」

這句話讓人感動的掉下淚.....知道沒有生活深刻的歷練與信仰的支撐,相信作品就不能感動自己。既然不能感動自己怎能感動你(別人)?

每一件作品完成,就像脫離自己獨立出來的個體,從來沒想過作品是否能撼動人心。所關心的,是否反應出自己的心情將內心的想法與情感表達在畫布上。

我們不知道生命的潛力有多大,讓心靈自由飛翔心中且充滿愛,在畫面中表達那強烈的愛與幸福感受。從充滿期待的心情到掉落到生命的谷底,慢慢的因為信仰、因為愛,讓我們走出深淵谷底走向陽光。這是面對自己的人生及藝術創作時最好的答案。

讓這些作品,能帶給人深刻的印象,讓愛醞釀發酵,重新感動與思考這些令人值得尊重且學習謙卑的孩子們。透過他們的生命故事,啟發我們更多更深沉的力量。

謝謝道維老師對作品的精湛剖析。實在沒有那麼的好。

因為,我還在學習,面對生活、面對生命,還在學習生命存在的意義與真理。

謝謝大家能喜歡,潛藏在作品本身與內在的精神與傳遞的想法,希望借著作品帶給你生命存在的感動。

附錄二:畫家簡介

若有興趣認識張玉奇的故事者,可以看看以下的影片, https://www.youtube.com/watch?v=nsYA9XYEJXE 以及他的臉書: https://www.facebook.com/profile.php?id=100000118872860

附錄三:西方藝術史的背景簡介

西方藝術在過去這兩百年的發展,可以說是從統一合諧到多元分歧的過程。在十八世紀到十九世紀初的浪漫主義與新古典主義作品中,我們還可以看到那將油彩畫布視為追求美感、平衡、真實、喜悅、浪漫、崇高、或感動等等相對高貴的人性的一種表現方式。在相當的意義上,我們還是可以視之為古希臘羅馬,乃至文藝復興時期一些人文理想精神的延續發展。

但是從十九世紀中期開始,法國印象派與德國表現主義分別從不一樣的角度發現,視覺上的美感或心靈的情感是不一定需要依附於物體的外表型態所據有的符號意義。例如對印象派而言,光影的變化本身就可以是畫面的主角、美感的來源、而不再只是表現物體立體形象的附件;對表現主義而言,人體所能表達的更不只是某種高貴浪漫的情操,也可以用扭曲變形的方式表現赤裸裸的慾望或掙扎。也許跟當時歐陸正經歷啟蒙運動末期的徬徨、以及當時政經社會上的快速變化所帶來的不確定感有關。這種「抽離」的藝術表現方式也就開始一步步地將古典時期那種追求各方面美感、動作、精神「融合」為一體的藝術精神給拆解了,開闢了許多更廣闊浩瀚、無拘無束的創作天地。這些發展深刻地影響了二十世紀初期的藝術表現方式乃至於現代的許多藝術創作走向。

雖然藝術表現方式的多元性是個很值得期待與歡喜的進步,但是外在形式的解放通常也會在一段時間後慢慢影響到內在精神與價值觀的改變。畢竟,如果表現的手法可以有千萬種的不同,那所想要表現的價值內涵豈不也應該從「正統」中得到解放?最後也就是說沒有甚麼道德規條來規範甚麼是不能畫、不能說、不能表現的主題,甚至沒有主題的作品也不足為奇:凡物都可以是藝術。但馬上一個現實的問題是,如果是這樣,那美術館裡大師級的千萬名畫又與我們孩子信手塗鴉的作品有甚麼真正本質上的區別?其實,二十世紀初西方從杜象所帶領的達達主義到安迪‧渥荷的普普藝術都是不斷地挑戰這個深刻問題的代表性反動。如今到了這個二十一世紀,在這種後現代精神發揮到極致的當代社會裡,我們除了一片片破碎肢解的藝術流派之外,我們還能從當代藝術中得到甚麼精神或心靈上的餵養呢?難道都必須經過一些很複雜、用一堆藝術或哲學語言堆砌起來的專業評論才能了解嗎?

也許用另一個方式來看,我們可以問,對於一些古典精神或價值的展現,是不是必須用古典的美感與繪畫語言才能表現呢?如果使用前衛性的表現手法是否就意味著需要複雜的藝術理論(通常都是虛無模糊的哲學或心理學語言)來說明其內涵呢?「內涵」與「形式」兩者如何可能有不同的交流呢?用文學的語言作例子,我們有沒有可能用近體詩嚴謹的平仄格律表現出後現代徬徨無助與價值分裂的矛盾心理?或是反過來說,使用圖畫詩或散文詩的超現實表現方式有無可能忠誠地傳達出古代知識份子的家國憂懷或兒女情愁?還是最後兩邊都不討好,落得「不倫不類」的結果?

所以在這樣的脈絡與背景來看,我個人認為張玉奇的作品應該算是相當成功地突破了這些界限,帶來生命真實的感動與視覺藝術的超越。關於他作品的一些說明或簡要的賞析就請回到本文來了解。

|

|

| ( 休閒生活|藝文活動 ) |