字體:小 中 大

字體:小 中 大 |

|

|

|

| 2012/10/23 16:34:14瀏覽4764|回應2|推薦2 | |

上次我介紹了陳芳明教授的《台灣新文學史》一書(請見簡介《台灣新文學史》之現代主義的濫觴一文),其中提到台灣五、六十年代的現代主義風潮。由於這個風潮影響了後來台灣文學走向相當的深遠,所以覺得需要有更仔細的介紹。

但是在繼續介紹這本書之前,我覺得有必要再多介紹一下關於「現代主義」(Modernism)這個運動。而目前就我所知,全世界對這個主題有最深入廣博的研究的,大概就屬耶魯大學的史學教授彼得‧蓋伊(Peter Gay)。他在2008年出版的一本《現代主義──異端的誘惑》無疑的是當今史學對這段時期的權威扛鼎之作(獲得美國國家圖書獎)。很幸運的是,沒兩年這本書就有中文翻譯,由立緒文化發行。我非常推薦給讀者中對思想史或文學藝術史有興趣的人購買,絕對值得珍藏(註一)。

圖一 彼得‧蓋伊的《現代主義──異端的誘惑》 如果讀者對於國高中的世界歷史還不陌生的話,應該都知道西方從中世紀進到現代世界主要經過兩個文化上的大變革:一是十五世紀起源於義大利的文藝復興運動,二是十八世紀瀰漫歐洲大陸的啟蒙運動。前者主要是受到古希臘羅馬著作藉由阿拉伯文明回傳歐洲的影響,將歐洲文化表現重心由宗教與上帝轉向人類自己;後者則是受到十七世紀科學革命的影響而強調以理性批判作為人類進步的基石。

但是在進到十九世紀後半期的時候,當時擁有世界最高文明的歐洲大陸開始出現一股詭異的氣氛:前衛藝術家與文學家開始對那些身處於富裕環境當中,不斷炫耀個人品味與財富的「主流文化人」感到越來越大的厭惡。他們雖然不是社會中的多數,但其造成的文化影響力卻是整個歐洲社會的中堅力量,吸引中下階層人士爭相效法與學習,形成某種社會「傳統」。這些當時的主流文化階層後來被取個名字,叫「布爾喬亞」(法语:bourgeoisie),也就是現在社會中有若干經濟與社會地位的「資(中)產階級」。

因此,敏感的文藝創作者開始覺得自己的作品越來越庸俗乏味,已經成為布爾喬亞的附庸而缺乏真正的價值。就以十八世紀末到十九世紀初的浪漫主義作品來說,所歌頌的多是關於愛國情操、英雄事蹟、個人理想的追求、唯美浪漫的愛情等等。這些固然與十六到十八世紀一板一眼的古典主義在表現風格有很大的不同與解脫,但在情感所觸及的深度上卻因為過於平凡化而日漸膚淺。

圖二:浪漫主義的代表作品之一,德拉克洛瓦(Eugène Delacroix)的《領導民眾的自由女神》

說來很有趣,歐洲的啟蒙運動就是為要擺脫傳統宗教價值觀的束縛,但是不過一百年的時間就又建立起來另一種以人的理性與情感為中心的「布爾喬亞傳統」。所以大約從1840開始的現代主義運動就是以「反對各種形式的傳統」為號召,標榜為了創新而創新,擺脫各種現實利益、美善的價值、邏輯思維、或甚至真實虛假的界線。也就是從這一個時期開始,歐洲大陸開始帶領世界進入了「現代主義」。蓋伊教授以法國詩人波特萊爾(Charles Pierre Baudelaire,1821-1867)作為 現代主義的先鋒。

當然,為了要擺脫以上種種人性天然對於真、善、美的喜好(也就是所布爾喬亞傳統),藝術家們需要對靈感來源另闢蹊徑。我個人認為可以分成以下三類:

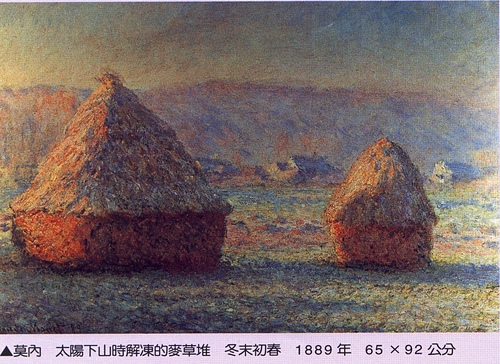

第一種是「自然寫實取向」:迎向觀察對象的本身,而非只是按著某種「理所當然的原理」去描述。印象派畫家的作品是其代表:他們開始走出畫室,迎向戶外,擺脫傳統的作畫「理論」(包括光線、比例、透視等等),直接向大自然的風景學習。所以他們的畫面充滿當時「主流繪畫」所沒有的明亮感,有著我們一般直覺無法解釋但似乎更接近真實感受的畫面。一個簡單的例子是:文藝復興以來的傳統是用陰影與消失點表現三維的立體感,而陰影「理論上」當然是黑色的。但是那些印象主義畫家發現真正的陰影並非全黑的,而是有點暗藍色,並且隨著時間或天氣不同而不同。此外物品的輪廓也不一定都是有「明確的」界限,而是與眼睛的焦點並色彩刺激有關。在文學上,與印象派理念類似的創作理念就產生了寫實主義的風格(如左拉與福樓拜),而在建築藝術也就產生了包浩斯的實用主義風格。

圖三:印象派的作品,莫內的茅草屋

第二種是「心理分析取向」(又可稱為表現主義或象徵主義):創作者進入自己的內心世界,將那些被「主流文化」刻意忽略壓抑的陰暗扭曲面給暴露出來。這個取向是從波特萊爾的《惡之華》開始,但是後來大大地受到佛洛伊德的心理分析影響。作家有意無意地深入探索個人的內心,將許多表層意識不會承認或認同的感受勇敢地捕捉並表現出來。所以這類的作品可能充滿奇怪的意象(如夢境)或一般人無法理解的符號。在小說中最有名的恐怕就是普魯斯特兩百多萬字的《追憶逝水年華》,開啟了所謂的意識流風格,將作者個人最隱藏的私密或片段不連續的感受化為文字印象,好像要表達某種意念卻又像無定向的喃喃自語。另外如藝術上的超現實主義作品也有此種風格傾向。我想二十世紀的存在主義小說也應該是受到相關的影響。

圖四:普魯斯特

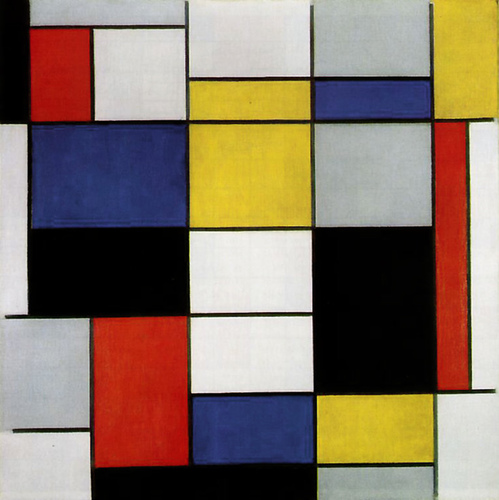

第三種則是「抽象表現取向」:這些作品不是以創作靈感為主要的賣點,而是以表現形式的創新為風格。作家或畫家以實驗的精神嘗試來組織各種元素以探索新的表現可能。用不太禮貌話來說,這是為了怪異而怪異,為了改變而改變,不一定有甚麼特別的深意與目的(也可能有),但有時候卻可能無心插柳地將觀者抓進到某種特出的情感世界或無可言喻的心理認同。這也是為何這類作品最難被大眾了解,但又似乎總令某些人愛不釋手。這類作品的創作過程並非如以上兩種「先有靈感(對象),再下筆成畫」,而是有更多探索的精神以尋找超越創作者本來可意識範圍之外的形式,在不斷的嘗試與解構中重現不同的視覺風貌,抓住人的眼目或內心。這當然比較容易出現在視覺藝術,特別是繪畫作品中,如蒙德里安、康丁斯基、與許多人熟知的畢卡索立體派時期等等。

圖五:蒙德里安的作品 以上這三個取向的分法很簡單,反應出現代主義時期不同畫家突破當時浪漫主義風格的不同靈感來源:一種來自於自然真實的對象,一種是來自畫家內心的探索,另一種是在畫面造型的突破。而這三大取向各自也都分別出不同的流派。這是我自己所做的歸納,並非來自蓋伊或其他的書籍,也許用詞可以再修正。但本文的目的能只是非常簡單介紹一下西方的現代主義運動,因為時間的關係,我無法作更多的介紹。但鼓勵大家讀一下蓋伊的書。這運動到了二十世紀受到兩次世界大戰的影響(特別被共產主義、法西斯主義、與納粹德國的極右或極左派意識形態所打壓),因而轉向文化大融爐美國發展。到了60年代以後,現代主義精神逐漸沒落,被反對一切結構與形式主義的後現代精神所取代並解構。

註一:事實上,彼得‧蓋伊也是目前研究西方近代到現代思想史的第一人。我也有他另一套美國國家圖書獎的鉅作,《啟蒙運動》,也是立緒出版。但這部上下兩冊超過一千兩百頁的作品的確不是容易讀完的。我奮戰了將近一年大約只讀了一半。所以幾個月前先把《現代主義──異端的誘惑》這本比較短的(五百頁左右)先讀完再說。剛好又接上陳芳明老師的《台灣新文學史》,所以想特別對現代主義的部份作更多的了解與分析。

|

|

| ( 知識學習|隨堂筆記 ) |