字體:小 中 大

字體:小 中 大 |

|

|

|

| 2008/07/25 10:11:00瀏覽992|回應5|推薦92 | |

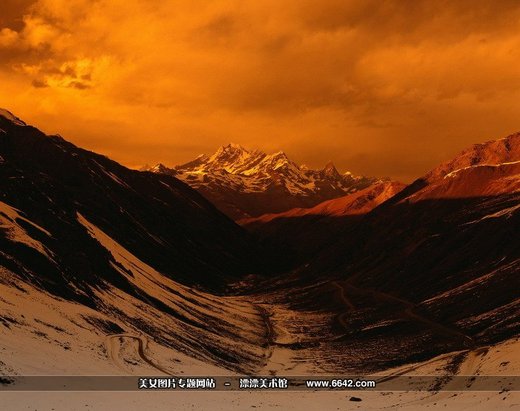

(崑崙山山脈) 第十九章《無處話淒涼》 朱嬋月一笑,輕輕的道:「人生自古誰無死,生固欣然,死亦天命,憂能傷身,愁能銷魂,你又何必傷心?」 凌逍遙哭道:「妳要離開我了,教我怎能不傷心?」 朱嬋月嘆道:「只要……只要你這一生有一時片刻惦記著我,便是我萬劫不復,我又有什麼強求?」 凌逍遙猛然想起在山洞中朱嬋月說的那番話:「你別見怪,是我糊塗了。凌逍遙,不,我要叫你逍遙哥哥。我也要永遠記著你,哪怕到了陰曹地府,哪怕過了七世的輪迴轉生……」 他心中雪亮,原來她在洞中早萌死志,但自己那時卻聽不出來,為什麼?究竟為什麼她要這麼做?凌逍遙意識狂亂已極,牢牢摟住這塊溫香軟玉,內心無數疑惑在腦海穿來插去,他不明白這其中關節,往後每每懸念於此,只有滿腔迷惘和黯然神傷。 朱嬋月道:「你到我懷中,取一方錦怕出來。」 凌逍遙一怔,想到伸手入女兒家懷中,終究遲疑不敢。朱嬋月微笑道:「我的身心早是你的了,你快取出……取錦帕出來啊!」 凌逍遙見她臉上流露無限的哀懇,心想她傷重難治,隨時都會嚥下最後一口氣,不禁悲從中來。他噙著淚伸手探入她懷中,摸索片刻,掏出一方三角形錦帕。 那錦帕繡了一朵牡丹,一面毛邊,顯是給人硬生生撕下來的。凌逍遙乍見這方錦帕,全身不由得為之一震,依稀聽得朱嬋月說道:「這半方錦帕,是我爹媽遺留下來的。在我很小的時候,我和妹妹搶著要,硬生生扯成兩半。從那時候,錦帕就各歸我兩姊妹,另一半錦帕便在我妹妹身上。你持著這方錦帕,務須替我尋得我唯一的親人,也有勞你……照顧她……一生一世。」 凌逍遙悽然道:「我會……我會的……」一顆心恍恍惚惚,縹縹緲緲,這半方錦帕是如此熟悉,只因另一半錦帕便在鏡兒身上。鏡兒,自己的未婚妻子,竟是朱嬋月失散多年的親妹子! 他不禁想起有一年和鏡兒攜手同遊,她的錦帕偏不巧掉入河中。她心憂如焚,只想跳入河中拾回錦帕。凌逍遙便道:「這錦帕只有半面,還是別撿了,待我買新的給妳。」 冰鏡卻回他道:「這是我姊姊的錦帕,沒了它,我便找不到姊姊了。」 鏡兒便是朱嬋月的親妹子啊!凌逍遙終於明白了,世事偏生總是如此湊巧,也總是令人如此錯愕,有道是千里姻緣一線牽,這對失散多年,天各一方的姊妹,竟會離奇巧合的愛上同一個男子。 忽聽朱嬋月甜甜的道:「逍遙哥哥,現下山櫻花盛開了吧?你帶我過去看看,好不好?」 凌逍遙忍著悲傷,道:「妳和我說話,原不用這般客氣。妳還有什麼心願,我一併答允了妳。」打橫著抱起她,緩緩的向知客莊走去。 凌逍遙尚未走到知客莊,眼角依稀瞥見朱嬋月手掌垂下。他只作不見,仍是投身於漫無邊際的花海之中。他遊目四野,但見群櫻迎風搖曳,在薄薄日暉下漫舞婆娑,馨香依然,綺麗如昨。 凌逍遙在櫻香粉雨簇擁下,似乎感受不到生命消逝的苦痛。他定視著眼前花團錦簇之景,始終都不再發話。一片片花瓣落在朱嬋月白衫上,宛似蒙上一層落英嫁紗。朱嬋月便似沉睡中的新嫁娘,臉色是那麼平靜,依舊美得教人不敢褻瀆。 凌逍遙腦海一片空白,只感到朱嬋月身子愈來愈冷,在那瞬間,他落下兩行淚水。他並非心痛而流淚,相反的,卻是為了自己的麻木而流淚…… 凌逍遙始終不明白朱嬋月為何自盡,這個疑問將成為他人生中的一個陰影,倘若當時在洞中便已察覺出朱嬋月的意圖,或許今日她就不會死了。 原來周玄尊當年在朱嬋月身上刺字時,曾再三告誡她修冥神功只能她一人修習,倘若流傳到外人手中,那麼她便須以死償謝師恩。周玄尊居心叵測,他在朱嬋月身上刺字,又告誡她那番話,用意卻是再明顯不過了:他不願讓別人窺得朱嬋月胴體,只因這副香軀只能獨他擁有,倘使另有別人習得修冥神功,必是朱嬋月在別人面前寬衣解帶。那麼為了懲罰她的不忠,朱嬋月便要以死謝罪。朱嬋月對周玄尊敬若天神,她豈可不從恩師遺命?周玄尊對此徒心性瞭若指掌,他雖然已死,仍可將朱嬋月操之於掌,甚至駕馭她的生死。 然而周玄尊遺書上也囑咐朱嬋月接掌幽夢崖崖主,原想她習得神功,用五年時光發揚光大。否則初時便讓她接掌大任,她神功未全,絕計難以服眾,是以才遺命幽夢崖眾弟子五年後方可宣讀,不意女兒周詩涵好奇心起,才使遺書早先曝光。周詩涵一個無心之舉,反而讓世人得知朱嬋月握有絕世神功,相繼前來幽夢崖滋擾,人人也以為這絕世神功是一本書冊,豈知便是朱嬋月的身軀? 凌逍遙抱著朱嬋月遺體恍惚而行,忽見路邊的花叢中橫躺著一具屍體,屍體面貌恰好被花株擋住了,看不清楚。一人背對著自己跪在屍體前。凌逍遙心念一動,有好一霎然他覺得這背影好生眼熟。 凌逍遙心想:「他是誰?我見過,我一定在哪見過的。」但卻是無論如何也想不起。 那人聽得身後落足輕捷,轉過頭來,一張焦黃枯槁的顏面,卻是地之聖手。地之聖手默然凝視他一陣,又回過頭去,又是一動也不動的沉思。 凌逍遙心想:「原來是魔教中人。」轉念又想:「不對!他的背影是如此熟悉。」這時走得近了,望見那屍體的面,赫然便是季胤天。 季胤天雙目緊閉,胸口插著一柄匕首,已氣絕多時。他嘴角猶掛笑痕,似乎死對他而言是種求之難得的解脫。 凌逍遙怔怔的道:「 地之聖手隔了良久,才艱澀的吐出兩字:「殉…情。」 凌逍遙心頭一酸,將朱嬋月遺體緩緩置在季胤天身旁,低聲道:「讓他倆合葬為鄰吧!」 地之聖手「嗯」了一聲,更不打話。凌逍遙默哀片刻,心想幽夢崖餘務未果,尚須善後,於是道:「這位大哥,我先去了,等會兒再過來。」邁步直奔夢魂莊。 地之聖手望著他漸行漸遠的背影,目光漾著似有若無的異光…… 凌逍遙拔步來到方才眾人比鬥的地方,一眼便見清怡、清光二女圍著一個女子哀悼啜泣。凌逍遙上前一看,那女子青眉櫻口,嬌艷無倫,橫臥在地,已然香銷玉殞。他左思右想,適才打鬥中可不見這號人物啊!怔然道:「兩位姊姊,這死者是誰啊?」 清怡垂淚道:「她便是婆婆啊!」 凌逍遙簡直不敢相信,那女子雖然年逾四旬,但身上確是南婆婆的裝束,道:「她是南……南婆婆?不是吧?怎麼完全變了樣?」 清光答道:「我們也是方才得知,原來婆婆一直易容改裝,她完全把我們蒙在鼓裡。」 凌逍遙視線落在南婆婆面上,喃喃的道:「這便是……魔教水長老嵐淼?」 這時周詩涵飛奔過來,向清怡、清光道:「兩位師姊,本門叛徒該如何處置?還請師姊秉公發落。」 清怡抹去餘淚,整容道:「按本門門規,當在祖師爺像前處死。」 周詩涵點了個頭,道:「師姊,妳跟我來。」 清怡「嗯」了一聲,當下便和周詩涵返回夢魂山莊。凌逍遙環顧不見袁彤、李厘在場,料想這當兒十之八九定是在莊內大廳上,見清怡和周詩涵尚未走遠,於是快步跟了上去。 但見大廳上神像前一排弟子並肩而立,由左至右,依序是清海、清竹、清樂、清之、玄宿、玄慧六名叛徒,一個不少,都被點了穴道,動彈不得。袁彤、李厘各自負立一隅,見清怡到來,點頭示意。 清怡下顎微揚,站在眾叛黨之前,冷然逐一而望,但見六人中只有清之面露怯色,餘人都是挺立不屈。清怡凜容道:「妳們叛門求榮,勾結匪人害死眾多弟子,可知有這麼一刻?」 清竹呸的一聲,道:「要殺要剮,悉聽尊便,卻還多說什麼?」 清怡道:「想不到妳行刑在即,卻仍執迷不悟。現下我給妳們一個反躬自省的機會。清海,妳知罪麼?願不願改過自新?」 清海怒道:「婆婆媽媽的,有種快殺了我。」 清怡嘆道:「師妹,妳倔強如此,我縱然不忍,卻也無從寬恕,只盼妳在九泉之下,能夠體悟玄英師叔的教誨。」清海的授業恩師乃是周玄尊的師妹,玄英。此人在當年爭權奪位的一役中親眼目睹同門手足之間的勾心鬥角,憤而出走,此後便鴻飛冥冥,行蹤未卜。 清怡微微吸了口氣,長劍出鞘,寒光一閃,清海胸口中劍,立即斃命。餘下叛徒臉色微變,隨即寧定,這些人雖活在刀光劍影之中,看慣了生離死別,一旦知道自己要死,總不免心神惴惴。 凌逍遙心想:「清怡姊姊公正不阿,處事果斷,不愧是幽夢崖大師姊。」 清怡當下又問了清竹、清樂,二人眼見大勢已去,早已抱了必死之心,均無悔意,紛紛就地伏誅。 清之但見三位師姊血濺斃命,早嚇得花容慘黯,顫聲道:「清怡師姊,別……別殺我,我願意……我願意到諸位師姊靈前致意懺悔。」 清怡道:「人非聖賢,孰能無過?既能自悔,前事便當一筆勾銷。但盼妳日後獨善其身,倘若讓我發現妳重蹈覆轍,不用我動手,自行了斷便了。」 清之唯唯諾諾的道:「是,是,清之再也不敢了。」 清怡霽然頷首,立即解了她被封穴道。玄慧罵道:「清之,妳竟如此貪生怕死,可對得住死去的三位師姊麼?」 這句話恰是觸動清之內心最惶恐愧疚之事,清之拔聲尖呼,一跤坐倒,抱頭哭道:「不錯,我的確貪生怕死,我是個沒氣節的軟骨頭,我……我對不起師姊們,可我不想死,我當真不想死……」 玄宿吐了口唾沫,厲聲道:「妳這孽徒,算是我白養妳了。」 清之神智狂亂,目光失焦,兩行清淚撲簌簌落了下來,口中喃喃自語:「我不想死,我不想死,師父,師姊,原諒我,我怕,我怕。」突然「啊」了一聲,猶如脫韁野馬般衝出殿外。 清怡忙道:「詩涵,妳跟上去,千萬別讓她出了什麼岔子。」清之奔得極快,周詩涵不及答應,隨即跟去。 清怡但見清之落得如此下場,不免黯然神傷,心想她既知如此,又何必當初?略一定神,又向玄宿夫婦道:「不用我多說,若有悔意,一句話便了。」她明知二人絕不肯輕易屈服,但基於立場,仍是不得不拿出這句話。 玄宿冷笑一聲,道:「好,算是老子知錯了。妳放不放我?」揶揄望向清怡,這句話毫無半絲誠意。 清怡俏臉一沉,慍道:「現下可不是笑謔隨便的時候。師伯,你總該有幾分長輩的尊範吧!」 玄宿打了個哈哈,似乎這句話十分可笑。玄慧怒目圓睜,道:「小賤人,快快將我夫婦殺了。要想我夫婦認錯,沒那個可能!」 清怡更不打話,劍尖遞上前去,二人半聲不吭,立時斃命。 忽聽噹啷一聲,卻是清怡長劍脫手,落在地上。她全身虛脫,宛似生了一場大病,嬌軀一晃,仰天便倒。凌逍遙叫道:「小心。」上前來扶,清怡登時跌入他懷中。 清怡連誅五名叛徒,終於替慘死的師姊妹討回公道,她的心應該感到痛快淋漓才是,但她反而沒來由的惆悵無限。眼見珍視的師門支離破碎,恰是應驗那句俗語:景物依舊,人事全非。 清怡此刻四肢無力,大殿上屍陳狼藉,一片死寂,她一顆心也是空蕩蕩的,恨不得就此長眠,好忘卻眼前慘不堪言之事。 便在此時,清光抱著嵐淼遺體舉步入殿,乍見此景,既是驚訝,亦復悚然,待要相詢,冷不防周詩涵張惶失措的奔了進來,險些便跟清光撞個滿懷。 清光道:「周師妹,妳趕著投胎麼?跑得這麼急。」 周詩涵兀自嬌喘無已,一個字也提不上來。清怡見了她臉色,陡然有種不祥的預感,顫聲道:「周師妹,是不是……出什麼事了?」 周詩涵喘了片刻,叫道:「清之師姊……她……她……」 清怡急道:「她究竟怎麼樣了?妳快說啊!」 周詩涵道:「她瘋了似的一路狂奔,突然我不見她的身影,原來……原來她掉進禁地的地洞裡了。」 清怡、清光均是聳然動容。夢魂山莊北面有一險地,地上無數深坑,深達萬丈,失足必死。清之奔離時神智錯亂,難道她忘了那兒是本門禁地麼? 清怡憮然道:「想不到清之終究難逃一死,唉,天理昭彰,報應不爽,豈難道連老天爺都容她不得?清光、詩涵,將眾門人的遺體聚在一起,執行火焚儀式。凌公子,你將朱師妹遺體抱至哪去了?」 凌逍遙道:「妳要火化朱姑娘?」 清怡道:「這是本門歷年來的規矩,凡門徒死後,必當火化遺體,骨灰揚於四海,從此回歸原始。」 凌逍遙怔然道:「那豈不是灰飛煙滅了?季胤天為朱姑娘殉情,難道不能讓他們葬在一塊麼?」 清怡面有難色,道:「凌公子,這是祖師爺立下的規矩,凡本門中人當恪遵無違,請恕我無能為力。」 凌逍遙道:「規矩始終是死的,我不認為它能夠約束什麼。清怡姊姊,小七什麼也不懂。但我明白季胤天對朱姑娘情深愛篤,懇請妳憐他一片痴心,讓他在九泉之下也能瞑目!」 清怡咬牙沉吟,其實要她焚了朱嬋月絕世無雙的美麗軀體,她當真千百個不願意。李厘白了凌逍遙一眼,道:「小七,休得胡鬧。」 凌逍遙只作不聞,只是默默的凝視著清怡,只盼她大方首肯。 周詩涵忽道:「清怡師姊,不如這樣吧!咱們奉凌公子作崖主,不就可以當家作主啦?」 清怡雙睛一亮,道:「是了,是了,我怎沒想到?詩涵,妳真是一語點醒夢中人。凌公子既然身負『修冥神功』,那麼崖主一職自是非他莫屬了。」 凌逍遙茫然道:「妳們說些什麼?我一字兒也聽不明白。」 周詩涵道:「凌公子有所不知,本門『修冥神功』向來非崖主不傳,先父遺命朱師姊職掌門戶,因此才以『修冥神功』相授。但此刻朱師姊已香銷玉殞,天下間便只有凌公子一人習得。若不立你作崖主,那麼誰有那個資格啊?」 凌逍遙搖手道:「我學此神功,實是情勢所迫,原無意當什麼崖主。況且我一向我行我素,任性胡鬧,此等重任卻是無論如何都擔當不起的,還請妳們另尋高人,別折煞小七了。」 三女聽他不肯接掌門戶,都是急得跌足。清怡道:「凌公子,莫非你瞧本門不起,因此才堅決不肯作我們的領袖麼?」 凌逍遙道:「清怡姊姊這話可就不對了,幽夢崖武學博大精深,浩若湮海,我凌逍遙一介無名小卒,豈敢有所小覷?」 清怡見他推託再三,情急之下,當即屈膝跪倒。清光、周詩涵見狀,不暇多思,也跪了下來。凌逍遙大吃一驚,道:「三位姊姊何苦如此?快快請起,小七受之有愧。」 清怡毅然道:「除非你允可我們的請求,否則我們三個便長跪不起。」 凌逍遙皺眉道:「好好好,我答允妳們便是,妳們快快起身。」 三女相顧欣然,趕忙向凌逍遙序了參拜之禮,口稱崖主,站起身來,喜孜孜的拍去衣裙塵灰。 凌逍遙道:「小七年輕識淺,才德不足,當此重責,深恐難以勝任。清怡,清光,周姑娘,妳們還是別稱我崖主,大家平輩相稱,反而親切多了。」 清怡道:「你是主子,咱們一切都照你吩咐。小七,如今本門風流雲散,要重整旗鼓少則也要耗上一年功夫,不知你有什麼高見?」 凌逍遙沉吟道:「我對本門諸務一竅不通,況且我習慣了無拘無束,突然一日九遷,生恐難成氣候。我建議立即將分散各處的門人尋回,待我從中挑個合適人選,再以『修冥神功』相授,總比找了我這少不更事的傻小子擔任得好。」 清怡聽他這麼說,知他仍是不願受任,不由得愀然不樂,適才一時情急才會下跪請求,原也沒料到自己竟會如此,這時自覺不便再施強逼,只好順從他意,於是道:「小七,尋訪各處門人的重擔便交給我了,我定當竭盡所能,令本門東山再起,重振昔日聲威,事不宜遲,等眼前諸事料理完畢,我便和清光下山而行。」 凌逍遙道:「這件事便這麼定了。三位姊姊,眼下最緊要的,無非是妥善眾門人的遺體,朱姑娘我打算讓她和季胤天相葬為鄰……」 清光笑吟吟的插口道:「小七現下是崖主了,你怎麼說我們便怎麼做,況且不用你賜示,我們自也知曉。」 三人當下便分工合作的整頓起來,袁彤和李厘也插手幫忙,將大廳上遺體聚集火化。 凌逍遙也不偷閒,忙不迭的奔至朱嬋月和季胤天停屍的花叢中。卻見地之聖手已悄然離去,花叢中並立著兩個墓碑;一個寫著「賢弟季胤天之墓」,一個寫著「朱嬋月埋香之塚」。墳上土跡猶新,想是地之聖手親手所立。 凌逍遙心想:「他可真有心。」只道地之聖手是魔教中人,卻不知其姓名,是以「他」字相稱。 凌逍遙對著雙墳頓首三拜,心想:「紅粉知音,世所難求,紅顏薄命,豈非天意?」怔然片刻,道:「朱姑娘,妳臨終之托,我必遵辦無誤。妳九泉之下,也能安息了。改日我和妳妹子冰鏡聚首,定攜她前來妳墳前掃祭上香,她一直渴望能找到妳,待妳姊妹倆相認,我便帶些美酒佳餚替妳們祝慶。」 說話間無意識的伸手入懷,向懷中錦帕摸了一把,思潮起伏,出神片刻,便望向季胤天之墓,陡然感慨萬千,輕輕的道:「有情無情,皆歸塵土。 忽聽身後靴聲橐橐,有二人將來,他知道是誰來了,回頭道:「袁姊姊,姊夫,你們不是在大廳上麼?」 袁彤瞪了他一眼,道:「你還說呢?我問你,離聖心丹發作之時,還剩幾日?」 凌逍遙一怔,哎喲一聲,暗叫不好,自己竟將此事忘得一乾二淨,屈指一算,叨叨絮絮的道:「我在知客莊裡便服了姊姊的靈丹,嗯,加上今天,不,扣掉那一天,莫約十來天吧?咦?不對,不對,我腦子一團亂啦!」 袁彤冷冷的道:「你這渾小子一點也不珍惜自己的身體,只曉得如何替人打抱不平。我告訴你吧!離毒發之時只剩三天了,咱們一定要在毒發前趕回絕情嶺,要是遲了一刻,這世上再也沒有凌小七了。」 凌逍遙聽她語氣含憂,不由得也緊張起來,道:「妳等等,我這就向三位姊姊辭行。」語畢邁步便奔。 李厘道:「不忙,不忙,清怡那兒我倆早已幫你辭行啦!你現下只管跟我們走,什麼也別想了。」 凌逍遙回頭長望,這些時日和她們朝夕相處,彼此已產生膠漆情誼,這時連道別的餘地也沒有便要立即分手。他心中實在難以割捨,但眼下為時緊迫,不容多作延擱,於是悵悵然跟上了袁彤和李厘邁出的腳步…… 忽聽背後一個輕柔的聲音叫道:「凌公子,等等我,讓我跟你一道。」 凌逍遙回頭來瞧,一個紅衣少女從小坡上輕奔而來,正是周詩涵。 卻說當日墨貍、冰鏡、林萍珊在景德鎮郊外和袁彤、凌逍遙分手,便此騎馬上道,向西域崑崙山進發。三人一路曉行夜宿,談笑風生,是以路途雖長,卻不嫌氣悶。 一日放蹄在莽莽曠野間,這時三人位在青海省西陲,再過去便是綿延千里的崑崙山脈了。當地地勢高峻,天候轉寒,所幸三人都是練武之人,倒也安之若素。 兩個女孩子咭咭咯咯的說笑,盡談些鳥語花香、兒女情長之事。唯有在此時,墨貍才啞巴似的,一句話也插不上口。 他遠眺前方淡淡山巒,心想:「這當兒不知小七他們怎麼樣了?」一想到袁彤,陡地胸頭一熱。正神魂顛倒之際,忽見前方塵沙翻起,鸞鈴響起,迎面一騎馳來,馬上是個全身黑衫的蒙面女郎,只露出一雙懾人心魄的湛藍秋波。 墨貍心念一動:「這對眼睛怎麼如此眼熟?」思索片刻,豁然想通:「是了,是華姑娘!」轉眼間那女郎已和自己擦身而過,「嘿」的一聲,也不招呼,逕自揚長而去。 墨貍勒馬回頭,大叫:「華姑娘,華姑娘!」但華霜哪肯睬他?不一會連人帶馬消逝在遠方平野和蒼穹交接之處。 冰鏡和林萍珊聽得呼聲,言笑稍歇。林萍珊順著他目光望去,唯見草原上牧童嬉戲,羊群吃草,卻不見適才那女郎蹤影。林萍珊道:「小貍子,那黑衣女子似乎不識得你。」 墨貍心想:「她忘了我麼?不會的,不會的,距離開斷魂谷只四個月足,她不可能這般健忘。」淡淡的道:「我識得她便了。」 林萍珊道:「那女子一雙碧眼好美,我猜她定是本地出名的天香國色。小貍子,你可有意中人麼?」 墨貍神態發窘,忸怩道:「妳別瞎說,我怎可能……怎可能有什麼意中人?」 林萍珊察言鑒色,故意取笑道:「瞧你這樣子,鐵定是有的了。快告訴我吧!是哪家的姑娘如此幸運?莫非便是方才的華、姑、娘?」 墨貍失笑道:「我和她只是普通朋友,況且人家早已心有所屬,我也何嘗……」說到這裡,便再無下文。 林萍珊抿嘴道:「小貍子,你心上人究竟是誰?我也不忙著知,讓我好好猜上一猜。」 墨貍心道:「妳慢慢猜吧!我敢打賭妳一輩子也猜不透。」想起方才華霜疾馳而去,竟不向自己打招呼,不禁微感落寞,轉念又想:「她出門一年,此刻應當和她師哥多多相處,這會兒匆匆忙忙的,又上哪兒去?」 這一日來到新藏交界,已漸入崑崙山腹地。崑崙山縱橫千里,山峰無計,只知紫宵宮坐落在玉虛峰上,卻不知哪座山峰便是玉虛峰。向當地人士詢問,個個問道於盲,原來崑崙山實在佔地太廣,便是當地人也容易混淆。折騰半天,才從一個仙風道骨的老翁口中探知,找到崑崙山西側玉虛峰所在。 上得玉虛峰,兩側絕壁天懸,有如刃削,山勢峭兀突怒,處處綠意盎然,松濤如海,再往上走,天候苦寒,天邊灰僕僕的雲如重鉛,只怕轉眼便要飄雪。不一日上得峰頂,奉上拜山帖,知客道人隨即出來迎接,領得三人入內,在大廳上安坐奉茶。 這時一位白衣翩翩的俊雅公子出來接待,自稱複姓東方,賤名一個域字。那東方域長眉鳳目,清澹雅緻,不但貌比潘安,更是談吐不俗。他身後跟著一個青衣小鬟,也是生得娟秀無倫。東方域隨即請教墨貍三人姓名,三人便據實說了。 墨貍聽東方域自告姓名時,心想:「這麼一個玉樹臨風的佳公子,也難怪華姑娘為他傾心。」心想自己認識的男子之中,凌逍遙俊秀可人,伊賀風流俊美,龍追飛俊朗灑脫,然而比起這位東方域,卻不免差了一大截,東方域全身上下透著一股朦朧的幽思,擬態若仙,超逸脫俗,墨貍不免向東方域多瞥幾眼。 東方域也意識到了,向墨貍報以一笑,絲毫不以為忤。墨貍見他溫文儒雅,謙沖友善,也不禁對他心生好感。 東方域斯斯文文的道:「嘉賓難逢,幾位惠然大駕,敝派上下足感榮寵,寒舍附近頗有峰巒佳地,諸位大可去尋幽訪勝,一暢胸懷。小可不揣冒昧,想請諸位在寒舍盤桓數日,好讓小生稍效微勞,小可這就為你們安排上房。情兒,妳到西邊院子打理三間廂房出來。」 小鬟情兒道:「是。」依言去了。 東方域客氣幾句,和墨貍三人侃侃而談,得知三人為祭胭脂煞之墳而來,便領著三人出外,來到胭脂煞墳前。 當日華霜捧著胭脂煞骨灰歸來,便葬在紫宵宮外的藏仙潭邊。傳說藏仙潭曾有仙女下凡入浴,崑崙山自盤古開天以來便仙蹤迷離,是真是幻也無從考究,藏仙潭這名字卻不知已流傳幾百年了。 冰鏡尚未靠近潭邊,遙遙便見五人聚在一塊墳地之前不知焚燒什麼,她仔細一瞧,脫口喜叫:「師伯!」當即飛奔而去。 這五人正是韓門五仙。五仙正在焚燒胭脂煞生前之物,出其不意聽得一聲呼喚,乍見冰鏡之面,均喜不自勝。 李嫣箭步迎了上來,忘情的摟了冰鏡一把,喜道:「鏡兒,妳終於來了。可教咱們等得頭髮都白啦!」 冰鏡尚未答腔。一邊葛雷粗聲粗氣的道:「女人上了年紀,頭髮白了幾根,皺紋多了幾條,也沒什麼大不了。」 方岑呸的一聲,笑道:「那可不一定。李師姊年紀愈長,愈顯得羞花閉月,再長下去呀,只怕歷史上便不只西施、貂蟬、綠珠這幾個美人啦!」 李嫣笑道:「師妹又來笑話我,我可沒那本錢掙這頭銜。」 江城子笑道:「妳們少說幾句吧!莫教鏡兒師姪見笑了。」 李嫣白了他一眼,道:「我倆正經八百的,有什麼可笑之處?」 江城子道:「要不可笑,為何鏡兒適才對妳笑?又為何單止對妳一人笑?要不是妳把人逗笑了,人家幹麼無緣無故的偷笑?」他滿嘴笑啊笑的,自己倒也忍俊不禁的嗤了一聲。 李嫣向他扁嘴吐舌,便要抬槓下去。方岑定睛端詳冰鏡容光,道:「我說鏡兒才是不折不扣的大美人,你瞧這雙杏眼生得多媚?這櫻桃小口生得多嬌?這白裡透紅的肌膚恰是李師姊年輕時的寫照呢!」說著和李嫣咭咭咯咯的笑成一團。 東勝宇道:「瞧妳倆口沒遮攔的,鏡兒還是黃花閨女,莫把人家嚇壞了。」 李嫣和方岑異口同聲的道:「你才嚇壞她呢!」 冰鏡可不知五仙說話從來便是如此,見五人談吐往往出人意表,舉止更是活靈活現,不禁嫣然失笑。 東勝宇向冰鏡招手道:「鏡兒,快過來讓師伯瞧瞧。」 冰鏡低聲道:「是。」走到東勝宇面前,墊起腳尖讓他瞧個清楚。 東勝宇將她來回審視一遍,柔聲道:「鏡兒,妳似乎清減了。」 冰鏡道:「舟車勞頓,在所難免。鏡兒很好,請師伯不用替鏡兒操心。」 東勝宇摸著她的頭顱,笑道:「鏡兒真懂事。來,快給妳師父添炷馨香。」 冰鏡從他手中接過線香,點火燃了,跪在林代奴墳前盈盈三拜,喃喃祝禱一番,便將線香插在土中。她雖和林代奴相處不久,但所謂一日為師,終生為師。師徒之情亦是山高水長,歷久彌新,尤其又是鏡兒如此敏感細膩的心思?她起身之時,目中依稀罩著水痕,鼻子也紅咚咚的,加上她嬌小玲瓏的身段,當真我見猶憐,恨不得緊緊的摟她一把。 冰鏡道:「師伯,那日鏡兒聽你們說要和崑崙派聯手找出幕後真兇,卻不知如今兇手便在何處?」 東勝宇神色微斂,道:「這件事相隔一年之久,自是無從考究。唉,說來慚愧,我們商議多次,始終沒有一個著落。」 冰鏡道:「師伯,你別灰心,正所謂精誠所至,金石為開。鏡兒方才向恩師祝禱,請求保佑鏡兒早日揪出兇手,以雪恩師蒙冤之恨。」 李嫣欣然道:「師妹若聽得妳這句話,恐怕要興奮得活轉過來啦!」 葛雷怪眼一翻,道:「又來胡說八道。」 李嫣「哼」了一聲,瞪眼道:「倘若師妹能夠復甦,我寧可再加上一道。」 葛雷奇道:「胡說九道。」 李嫣接口道:「胡說十道。」 這兩人叨叨絮絮的鬥口,東勝宇、江城子、方岑早將手中之物扔進火堆中焚燒完畢。墨貍和林萍珊微笑聽著兩人層出不窮的稀奇對話,東方域茫茫然望著下山的小徑,神馳天外,一時竟似癡了,冰鏡繞著墳墓而走,一把一把除去墳邊雜草。 忽聽得鐘聲噹噹響起,正是從紫宵宮傳出。東方域道:「敝師召集門人,諸位貴賓,請恕小可失陪。」微一拱手,匆匆向紫宵宮奔去。 東方域前腳一走,天邊鵝絨般雪花立時飄然而落,撲簌簌的撒在玉虛峰絕頂之上。 冰鏡喜道:「瞧,下雪了。」眾人不禁面容莞爾。這些人生在春光旖旎的江南,生平少見雪景,但見四野陡然細雪紛紛,心中都有說不出的喜悅。 鐵稜話一出口,眾弟子登時七張八嘴的議論起來,都覺得東方域實是最佳人選了,由他代表崑崙派赴會最適合不過,另外一位便不知該由誰擔當? 便在一片吵雜聲中,衛門真站出行列,拱手道:「師父,便讓弟子和東方師哥一道赴會。」 內定人選一事告了段落之後,鐵稜當下又交代了幾件門中務事,點了幾名弟子代為辦理。他近來著手旁務,較少執掌門戶,弟子問他忙些什麼,他只是一笑置之。鐵稜交代門務完畢,眾人立即散伙。 眾人散班之後,鐵稜走到衛門真和東方域身前,語重心長的道:「域兒,真兒,你們都是為師親傳弟子,基於同門手足立場,有些事畢竟掌握不了,當拋則拋,免得大家都不愉快。唉,霜兒這孩子……」

|

|

| ( 創作|武俠奇幻 ) |