字體:小 中 大

字體:小 中 大 |

|

|

|

| 2023/01/16 15:02:43瀏覽3654|回應6|推薦86 | |

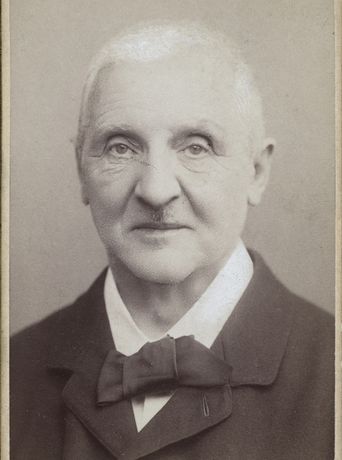

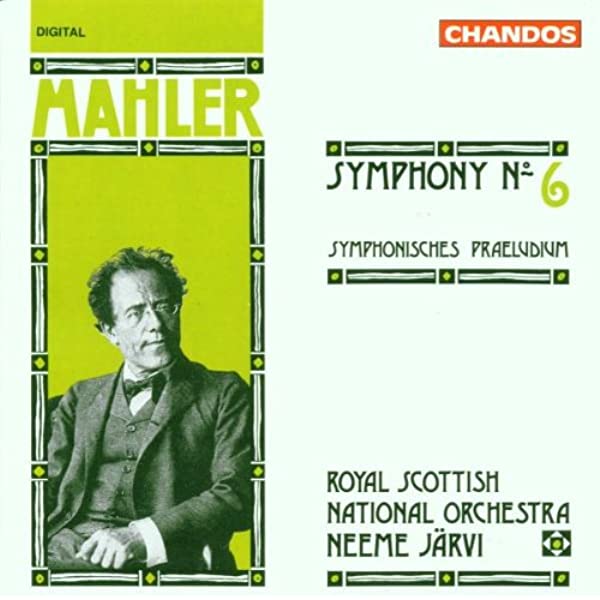

賈維指揮的c小調交響前奏曲唱片,被標示為馬勒作品 有關這首曲子的背景,可參看以下英文維基網頁,若不嫻熟英文的朋友可用googole翻譯,不會很難懂。 https://en.wikipedia.org/wiki/Symphonic_Prelude_(Bruckner)

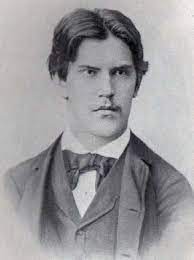

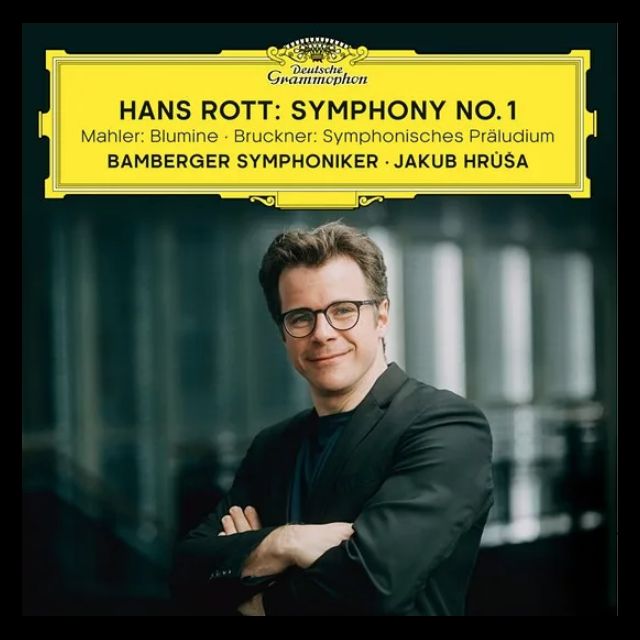

Tschuppik把手稿整理,補充,於1949由慕尼黑愛樂首演。至於為何會牽扯到馬勒呢?因為1949年Staub-Schläpfer這位蘇黎世的學者認為也有可能是馬勒為了考試而寫的,因為配器方式接近馬勒早期的"悲嘆之歌"(Das klagende Lied)與第一號交響曲,而馬勒與克日扎諾夫斯基都是維也納音樂院的同學,也都是布魯克納的崇拜者,兩人曾合作把布魯克納巨大的第三號交響曲縮編成鋼琴譜,完成了此項艱難的工作(當時出版交響曲總譜,多半要附帶鋼琴譜,好讓購買者能在家彈奏)。 而Staub-Schläpfer註釋過後的版本三十年後被馬勒學者Paul Banks發現,他委請作曲家Albrecht Gürsching重新配器,成了一首"馬勒風"的曲子,並在1981年進行演出,加深了許多人以為這是馬勒作品的印象.... 而1985年,Wolfgang Hiltl買下了克日扎諾夫斯基的原稿,並由著名出版社Doblinger出版,1997年由辛辛那提交響樂團首演。 由此可知,目前此曲的版本有三個: Gürsching改編版(馬勒風):兩個錄音 Neeme Järvi(賈維)指揮Scottish National Orchestra(Chandos CHAN 9207,1992) Jurowski(尤洛夫斯基)指揮Radio Symphony Orchestra Berlin(SACD PTC 5186 597) 2016 克日扎諾夫斯基的原稿版本:兩個錄音 Franz Anton Krager & Michelle Perrin Blair指揮Houston Symphony Chorus, Moores School Orchestra (CD/BD: abruckner.com BSVD-0116, 2013) Jakub Hrůša指揮the Bamberger Symphoniker(CD: DGG, 2022) 原稿由Tschuppik補充版本:一個錄音 Hansjörg Albrecht指揮The Bruckner Symphonies(CD Oehms Classics OC479, 2022)

Hrůša指揮的"布魯克納"交響前奏曲唱片 前兩個版本我都聽過後,實在是比較喜歡Gürsching的馬勒風改編版,因為音色比較華麗,將簡單的原稿穿上了繽紛管弦樂外衣,特別是加了豎琴,Gürsching版算是很"稱職"的將之變成了馬勒的作品... 但由於這次要來台灣的是Hrůša 與 Bamberger Symphoniker,可想而知,演奏的應該會是克日扎諾夫斯基的原稿版本,有沒可能是布魯克納的作品呢?我們來研究看看。樂團編制是雙管制木管,加上四支法國號,兩支小號,三支長號,低音號,定音鼓和弦樂五部,只比布魯克納同時期寫作的第五交響曲中少一支小號,以下範例正是由Hrůša與Bamberger Symphoniker所演奏。 在剛開始的c小調,中提琴搖搖晃晃,有些風雨飄搖的背景中,低沉的大提琴奏出上升的增四度升f音,之後又下降,這就是全曲的主要主題。而升f音很快的解決到屬音g(0:07),這"半音上升"的進行在曲子中也很重要,帶來一種諧謔及怪異的效果。這主題由法國號承接後(0:17),卻反轉為下降一個五度,但後面先上後下的旋律還是差不多。 隨後此旋律由弦樂與管樂接應,動態急速增加,空間也因此擴大,卻導致了災難性的下降,小提琴加入中提琴的聲音一起飄搖,形成了布魯克納很愛用的顫音音響,銅管大規模奏出主要主題(1:01),半音上升的諧謔性更明顯,還帶著悲壯,銅管又吹著半音上升音階(1:17),也在小調與大調間掙扎,弦樂激烈的戰鬥,卻歸於失敗,乾脆轉回原來的c小調(1:39),這時只能在地上,用半音上升爬行,小號吹出主要主題的變形,意圖跳至關係調降E大調(1:46),再到下屬調降A大調(2:07)...

突然,小號又大跳九度(2:50),再次意圖跳脫,這種大跳的方式在他第九號交響曲第三樂章剛開始也有,很輝煌嗎?還是末日審判災禍的警告? 我們再次陷入主要主題的接應深淵中,由豎笛開始,"半音上升"不斷出現 (3:22),連聲勢洶湧的小提琴聲部也要參一腳 (4:04),銅管也交相演奏這主題,相當激烈,在延長停頓後,此主題以主調c小調(4:58),開始了一首賦格,當然也是各樂器輪流演奏這主題的方式,那還不是跟前面一樣,這有什麼意思呢? 請注意~作為賦格主題,這主要主題其實是有變化的,聽起來是c小調,但竟然把重音放在導音b上面(注意這個音不在自然小調音階內),而且竟然不解決,就直接到a音,然後a-b-c這樣的音階就產生了,讓我們有C大調的錯覺,這種強調小調導音的方式,有以下意義: 1. 不想乖乖去小調,撐在這,有悲壯感與堅持感。 2. 可能混淆大調與小調,聽起來滿怪異。 3. 但最重要的是~其實我們都還是在原來的小調。 布魯克納神秘的地方就在這,他很多作品聽來不怪,卻很難找到調性,但又不是讓人一頭霧水的”無調性”,簡言之,這應該算是”介於大調與小調中間的音樂”,所以不是完全拋棄調性的”無調性”,也不是像蕭邦,法朗克那樣”常常轉調”,或是華格納不斷的半音變化,導致”快失去調性”的飄然感,顯然,這是一種很特殊的新音樂,馬勒後來也會用此模式,難怪同一首曲子,會分別掛上兩個人的名字,成為"謎之音"了...

但沒有前面常出現的半音上升吧?是的,看來是躲開了,後面卻是半音下降 (5:04),根本換湯不換藥,還是被怪謔糾纏著。而作為賦格主題伴奏(或對題)的是大提琴&低音大提琴的先上後下音型(4:58),也符合此主題的特性,只是出現的時機不一樣,這只要在曲中微調,兩者就可以互相搭配得很好,就像賦格主題最後的音階下行,有時由對題承接一樣(5:11),非常互補...這本來就是布魯克納常用的方式,與他之前1869年的"第零號交響曲"最後樂章的賦格段也有異曲同工之妙。 到此,已完全確定,這原稿應該是布魯克納的構想,半音下降想壓住曲子也沒辦法(5:37),就在逐漸升騰的氣氛下,半音下降&半音上升已糾纏在一起(5:50),既然無可奈何,還是乾脆在c小調結束了~但這手法將在他17年後的第九號交響曲第二樂章詼諧曲中頻頻使用,造成的結果正是諧謔與怪異,猶如黑色喜劇,群魔亂舞,"交響前奏曲"的未竟之業終於完成了...這是一種令人戰慄的預感,也為布魯克納的九首交響曲,添上了神秘華美的光環。 文/夏爾克 |

|

| ( 創作|散文 ) |

...由於搭配的弦樂顫音還是驚悚的半音上升,接下來的法國號也是主要主題先上後下的模式, 所以…還是沒能改變。

...由於搭配的弦樂顫音還是驚悚的半音上升,接下來的法國號也是主要主題先上後下的模式, 所以…還是沒能改變。