字體:小 中 大

字體:小 中 大 |

|

|

|

| 2007/05/27 22:01:33瀏覽211|回應1|推薦1 | |

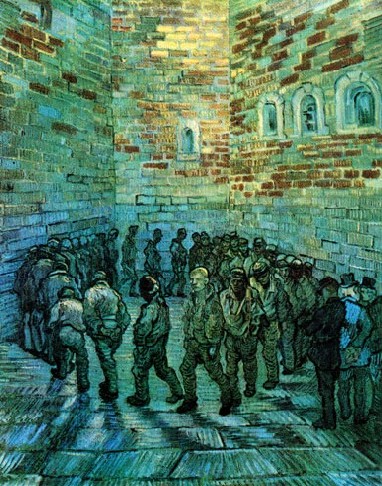

坐在一輛從曼扎紐港口往寇利瑪的車上,我在墨西哥西部旅行。上車的時候車廂塞得滿滿的,我直接朝著車尾剩下的一個空位走去。我沒有立刻跟我鄰座打招呼,客車已經開動,他拉開車窗消暑。他碰碰我的手臂用手勢問我是否在乎窗外吹進來的風。我回答他正相反這風來得好,他笑了笑然後看著窗外。又過了一會兒,他又轉身跟我說他自己的名字:《哈發艾爾‧沙夏利耶》我自我介紹:《達聶‧喜易多》,我伸出手。男孩伸出手之前遲疑了一下,他沒有跟我握手、只快速的碰了一下我的指尖。除了我們互相的名字,沒有再說多一個字。這就是我開始感到我的鄰座奇怪的地方。為了不要一直重複,我先簡單的描述他的樣子。 一個十六、十七歲的男孩,穿著非常乾淨藍色褲子和一件素白色的短袖運動衫。剪得很短的棕色頭髮,硬梆梆、刺猬般豎在頭上。深色柔和圓臉,有著印地安人的線條,細緻的鼻子,寬大顴骨,黑色杏眼,稀鬆的睫毛和眉毛。我還注意到他有一邊耳朵沒有耳垂。 因為我們已經交換過姓名,我對他的表達方式有些驚訝,不太像這麼年輕的人的方式。他臉孔既嚴肅,同時卻又開敞而不膽怯,一種自信的坦然,這樣表情也有可能是傻氣天真。我一眼就可以看出這些,僅憑交換眼神還有他那奇怪的觸碰手指的方式。那男孩重新轉向車窗,這旅途的開始就像這樣子誰也沒理誰。 我的鄰居看起來對風景比對車內事務興趣高些。他傾身靠窗不動,風沙的關係他瞇著眼,看著村莊小路倒退,看著屋簷下的人們。公車的馬達轟隆,偶而幾聲喇叭聲從路邊建築牆上彈回傳來。 從帖戈曼城之後,穿過噪音和灰塵的雲霧,公車在夾谷裡沿著乾涸的阿爾美利亞河道而上。然後爬著火山山路。 我坐在後面,輪胎上方,我能感到稍微一點點的顛簸,感到路面上的溝縫。轉彎的山路,我必須抓牢前座椅背手把以免被摔到走道上面、或是不知輕重跌在我右邊鄰居身上。那男孩,他,似乎並不在乎。他繼續欣賞無人的、快速倒退的景緻,已經關上的車窗玻璃將他看到所有景物染成綠色。 我很難想像看著單色調的風景能有什麼感覺。車上,乘客們打著瞌睡,看上去、他們好像在比賽誰能第一個睡著。大部分都是哈利斯戈或是密查爾甘這些地方的鄉下人,從他們草帽上別著球飾,還有上身漿挺的襯衫“瓜亞貝拉”,看得出來,和日常的穿著不太一樣。也有來自稍遠的旅客,從瓜達拉哈拉或是墨西哥市來的學生,到曼扎紐的海灘或者是納維達灣度個周末,精疲力倦於當地白天的陽光或是不眠的夜晚。 車廂內高溫逼人,灰塵和排放的廢油氣嗆鼻。此外還有人類的氣味,強烈的汗腥味,不過這並不是最難聞的。 又過了一陣子,哈發艾爾開口說話,讓我看他的手錶,刺眼的藍色金屬錶面,像是市集上的地攤貨。那男孩對我說西班牙話,帶一點點德國口音。《我在曼札紐買的》他說《這是我生平第一只手錶》。我說了些笨話,因為我不知道該怎麼回應,像對小孩子般問他:《真漂釀。這是電子手錶還是要上發條的呢?》 哈發艾爾看著我的表情有些不屑。《你知道,我來的地方,完全沒有電力。這要上發條的》(他用西班牙語“得 苦威達”這個字)。《你說得對》我說《這樣比較合適。我的也是要上發條的。》我從褲子口袋拿出一個老錶,是我爸爸的,我擁有的唯一遺物。《你看,很老的錶,總是慢分,不過我喜歡它。》 哈發艾爾仔仔細細看過我的錶。然後交還給我問我:《“詠漢詩”是什麼意思?》───是它的牌子。這是戰前,德國製造的錶。》哈發艾爾想了一下。《為什麼那邊?你住在德國嗎?》他又說:《像所有的老東西一樣,它很漂亮。》我說:《這是我父親的錶,戰前他在德國,開戰後他到了法國。》 哈發艾爾轉過身。他注視著窗外,我想他大概沒什麼興趣。然後,很長一段時間以後,他重開話題。他問些我父親的事情,他是做什麼的。我告訴他我父親在戰爭的時候已經去世,當時我還是個嬰兒,所以我對他沒有印象。我不能告訴他我父親失蹤的事,因為我完全弄不清楚怎麼回事。《你的母親呢?》我支支吾吾:《她很老了,我想她不想再活下去了,她應該會去和別的老人住在一起吧,她不知道她自己是誰了。》 哈發艾爾不明白、看著我。《你說的話令人好奇。人怎麼會不想活著?》他又說《我們家裡,人不算太老,可是他們都願意活下去。他們不會想要去和其他老人住在一起,他們希望永遠和我們一起。》 我問他:《你家在哪裡?》他沒有立刻就回答。然後他告訴了我,我第一次聽到這個名稱:《堪泊斯。》 我們很久很久沒有再說什麼。連綿的火山山脈災難式的景色,噴出白光穿越綠色車窗玻璃。車底下,我瞅一眼阿爾美利亞的河床,然後車子來到平原上,單調,多塵,我想起魯佛書上插圖,寇馬拉像是被太陽燒白了的鐵塊,那裡只有人類是唯一活生生的影子。 那是個令人擔心的國度,可以讓人從一個世界到另一個不同世界的國度。我想要更了解我的鄰居。 《說說堪泊斯》,我說。 哈發艾爾小心翼翼看著我。 《它和其他地方一樣》他回答《沒什麼特別,那裡,只是個村子。》 年輕人換了個表達方式。一下子他充滿了防備,保留的表情。我了解我的問題驚動了他,他感到我的好奇心。毫無疑問的我不是第一個人注意到他存在的方式,他的外表,他的穿著。他應該很習慣於避開那些糾纏。 我想著用比較不魯莽的方式問我的問題,不過他好像猜到我的企圖,因為他說:《如果你真想知道,我出生在魁北克,狼水鎮。我的母親去世之後,我父親把我送到堪泊斯,因為他沒有辦法照顧我。》 他停了一下,我還以為他要繼續說下去,不過他說:《你知道,在堪泊斯,我們有個習慣。一旦男孩和女孩長大(他用印地安人的說法“迭撒羅亞朵”),他們必須離開村裡然後去他們想要去的地方,看看世界。有很多都去了大城市裡,像瓜達拉哈拉,或是墨西哥市。有辦法的就會去別的國家,美國或是哥斯達黎加。我想要看看大海,因為我離開我的國家之後就沒有再看過。所以我就坐上往曼札紐的車子。用我的錢,我買了很多塑膠玩具然後我在市場上,或是在海灘上賣掉它們。我買了一支手錶。現在,我沒有錢了,所以我就回堪泊斯去。事情就是這樣,我沒有其他的可以說的了。》 他看起來很高興說出這個小故事。而我,我不太相信。他給我一個、假裝傻呼呼孩子氣的狡猾印象。他的回答都是準備好的,時機到的時候就拿出來用。 《那你,你喜歡曼札紐的大海嗎?》 他放鬆下來,重新找回無憂的表情。 《美極了》他說《大,太大,海浪不停止的沖上海灘,白天,黑夜,從哪來的它們?》 他目光閃亮瞧著我。我才明白這不是一種聊天的方式,他真正在提出一個問題。 《我不知道》,我說《世界的另一頭,中國還是澳大利亞,我猜想。》我的回答他並不滿意。 然後他就又提到堪泊斯。 《你知道,堪泊斯,我住的地方,是一個很小的村莊,村莊的邊上,有座高山。最初,我剛來的時候,我想像那高山頂上什麼都沒有,我相信那就是世界的邊緣。我想著我的家鄉,狼水,我想要逃走回去那裡。後來我就忘記了,我習慣了沒有我父親的日子。我很高興我來過曼札紐,看到城市看到那麼多人,看到大海,每個晚上我都坐在海灘上,我看著海浪。》 車子攀爬在曲折狹窄的山上。看不到阿爾美利亞的河床,也沒有枯燥無味的高原。可是一旦離開了峽谷我們看到兩座火山主峰的身影,水火山和火火山,後者會吞噬雲朵。 我告訴哈發艾爾那些火山的名稱。他興奮的說:《美極了。》他鄭重的說《世界充滿美好事物有人一生都不知道。》 我放膽問了一個問題。《人們也可以在書上得知。在你的村子堪泊斯,你上學嗎?》 哈發艾爾繼續注視火山。我的問題一定騷擾了他,然而不一會兒,他回答了。 《在堪泊斯,我們並沒有你們所謂的學校。在堪泊斯,孩子們用不著上學因為我們處處都是學校。我們時時都是學校,白天,黑夜,所有我們說的話,所有我們做的事。我們學習,只是不寫在書上也沒有圖片,是另外的方式。》 他娓娓道來,聲音低低的,這些對他來說是這麼的正常。換句話說,在這顛簸車上峻嶺群山路中間,面對著偉大的火山,一切都是清楚明白,不必懷疑。 《我們也有教師教授,他們是我們的長輩,我們的兄、姊,他們教導所有我們應該知道的事情。》───讀書寫字也教嗎?還有數字,代數,幾何,科學,地理,歷史?這些不是學校嗎?》 我成功的將他逗笑來。他的笑不像他這個年齡的孩子的笑。我認為我從來沒見過有誰是這個笑法的。不只從眼裡笑,還從嘴裡、喉嚨裡,全身都,無聲的笑。 《你為什麼笑?》我問《是不是我說了什麼讓你覺得好笑?》 哈發艾爾碰碰我的手臂。《對不起,朋友,我沒有冒犯你的意思。你說,人們可以在書上讀到這些,我要說你這些書是給你們不同的墨西哥人。》 我想要抗議我不是墨西哥人,但是我覺得這並不重要。 哈發艾爾同意再說清楚些。《在堪泊斯,我們不是說數學,代數,幾何,地理,還有你剛才提到的各種科學。》他停了一下,他靠近我小聲的說:《我們的說法:真相。》 我同意,他用西班牙話“威勒大德”這個字,這個說法,讓我毛骨悚然。從這刻起,我開始相信堪泊斯的存在。 我有上千個問題要問他。同時,這公車並不是交談的理想場所。顛簸中,車窗乒哩乓啷搖晃,車廂頂著中午的高溫。只一眨眼,我的古怪鄰居停止看風景、睡了。 我們在寇利瑪下車。我本來應該繼續往瓜達拉哈拉,在那邊我和某位瓦洛瓦有個約會,他是大學裡歷史系系主任,我得和他一起擬定我的調查計劃還有我的建議清單。可是當哈發艾爾‧沙夏利耶拿著他的袋子下車的時候,不知道為什麼,我也跟著他下車。我們站在人行道上,讓陽光刺得張不開眼,還有震耳欲聾引擎聲和風聲。 然後我們沿著栽種美麗鳳凰木的街道,走向市中心。哈發艾爾專心的看著所有的東西,對他來說好像所有的東西都很新奇。他不奇怪我跟著他。有次,他微笑著說:《你跟我一樣,你沒有急事》。事實上,我想著我將要黃牛的約會,跟著下來的事情都得推遲。不過現在這時候,OPD和它的任務,鐵拔卡帖貝克谷地的地圖繪製計畫,對我來說似乎變得不重要了。 我們來到廣場上。哈發艾爾去坐在木蘭樹陰影底下,長凳上。天空青藍。在這個角度,我們看不到火山,可是我可以感覺到它們的存在。就在左邊某個方向,在現代化的建築後面。 《我喜歡這個城市》,哈發艾爾說。鄭重其事的表情,任何其他的人這麼說話,都會讓人覺得滑稽。 《我要在這裡過夜,明天我就回堪泊斯。》 我們在廣場上的卡西諾旅館訂了兩個房間。驛站式的建築中間有個天井,高高的天花板。夜色降臨,我們約在大廳,不如說是個連著廣場和天井之間的長走廊。紅色摩斯金假皮沙發沿著走廊面對面排成一線,隱隱約約有些蘇維埃的味道。走廊前,一張桌子後面,坐著旅館主人,一個話不多的西班牙男人,正在看報,旁邊一台電視機開著,跳動著的足球賽畫面兀自播放。 夜間溫度宜人。我們坐在沙發上,之前我們已經吃過西瓜,在迴廊上隔壁的店裡喝過汽水。飛蛾繞著燈泡,時不時一隻蝙蝠飛越穿過長廊,發出令人緊張的小小尖叫聲。 《有一個老人家跟我說過,很久很久以前耶穌會的傳教士曾經住在堪泊斯》哈發艾爾開始說故事,他告訴我說,那並不是個真正的村子,只能算是野地裡的營地,幾間木造茅屋和一座教堂,這就是它的名字,堪泊斯的由來。他說《告訴我故事的人說,他是從他的祖父那裡聽來的,革命之前,政府還沒有燒光所有的房子,教堂還沒有被改成馬廄,他祖父年輕的時候,曾在那裡工作。堪泊斯什麼都沒有留下,只剩下老牆和教堂的塔,其他的全都燒燬。老人家是這麼跟我說的,不過他不知道當時有什麼人住在那裡。剛開始,房子只有木造的頂,之後人們建造牆壁,建穀倉,蓋教堂,然後人們造了一圈磚造的大圍牆,圍著村子,抵抗盜賊。然後當管理我們的人來的時候,我們叫他參事大人,那時候,只剩一片廢墟和教堂的高塔。不過圍牆沒有倒塌。現在,堪泊斯又回到從前一樣,有人居住了。》 他停了幾分鐘沒有說話,然後他結語:《我跟你說這些,可是你知道,對我們其他的,住在堪泊斯的人來說,這只是個故事》。我很驚訝,他加了一句:《一個故事,你知道,一個故事我們用來哄小孩睡覺時說的那種,或是老人們回憶回憶年輕時代時說的故事。》 我說:《那,所有你告訴我的都是編造出來的?》他笑了出來。《編造的,或是真的,對我們堪泊斯人來說是一樣的事情。我們不只是碰得到的或是看得到的才相信是真。死掉的東西繼續存在,它們改變,當它們從我們口中說出的時候,不再是原來那樣。》 我有種奇怪的感覺,我竟然,正在和一個,今天之前完全不認識的十六歲男孩,談論真實,談論無中生有,在旅館的走廊上,一台畫面不停跳動的電視,一個埋首報紙的西班牙老人,飛蛾圍著燈泡打轉,看不到身影的蝙蝠在空氣中尖叫。 溫度降下來。那是一個,小鎮上星期五的夜晚,圍著廣場、汽車和小貨車喇叭聲不斷,迴廊下遊人成群結隊,吵雜的聲音裡,有笑,有音樂。 哈發艾爾起身。他想要在廣場上轉一圈,看看人群。他先回房沖個涼,再度出現時整個人濕潤而清爽。黑色頭髮塗上髮臘,全身散發出古龍水肥皂的味道。 一路上,沒人不注意他。女孩子眼睛帶笑的看著他。他不慌不忙走著晃著,傻呼呼的笑容掛在他的大臉上。偶而,他拉著我的手,像許多拉丁民族的國家一樣,男人間輕鬆自然牽手。他在我耳邊說:《你有看到那邊那個女孩嗎?卷髮的。》我承認我什麼都沒有看到。哈發艾爾聳聳肩。 《你從來不懂該看什麼。我們在廣場上走走,我們不會漏掉她的。》 人群圍著廣場中央噴泉轉,有一座難看的、莫雷洛斯的雕像。這裡形成兩股不同方向行進的同心圓,一圈是女人,一圈是男人。孩子們,他們,四處亂竄推擠。這裡讓我想起梵谷的一幅畫“轉著圈圈的犯人”。 昏暗的光影,人們的眼睛閃閃,牙齒反射出淡淡的兇殘。馬路上,車子和震耳欲聾的音響,也圍著廣場轉。 突然,哈發艾爾拉緊我的手臂。面對我們,三個結伴女孩,極年輕,懶懶散散迎面而來。時髦的女孩,牛仔褲和極短汗衫,除了中間那位、穿著剪裁合身的黑洋裝。就是她引起哈發艾爾的注意。路燈下,她的捲髮發亮。當她們和我們擦肩而過,卷髮女郎轉頭,她和哈發艾爾的視線交錯而過,短,一眨眼的功夫。 《你看到了嗎?她在看我!》哈發艾爾激動。古銅色的臉染上緋紅,細長眼睛融化在雙頰推堆出的微笑之中。 我更加訝異。這個男孩,來自我從未聽過的,非常奇怪的地方,自由和真理的堪泊斯營地,現在突然變成一隻趾高氣昂的小公雞,按耐不住追求的嚮往。 我想要說些諷刺的話、嘲笑他,不過我沒有這麼做。怎麼說,這不過是年輕人的正常舉止。在某個鄉下小鎮上的廣場,準備為某位偶然相遇的、小女生的眼神做任何事情。 三個女孩在稍遠的地方停下來,停在兜售冰淇淋的小販前。哈發艾爾往她們那邊過去,把我留在原地,我就在一張長椅坐下,墨西哥每個城鎮的“索卡洛斯”都可見到的、為了紀念柏飛里歐‧迪亞斯的鑄鐵長凳。我抽著煙看著一圈一圈散步的人群。等我將視線轉向女孩子的方向,我注意到哈發艾爾已經跟著她們離開了。 我有些失望,特別是有些疲倦。我回到卡西諾旅館,上樓到房裡、和衣睡在行軍床上。高高的窗外傳來廣場上的人聲,手提音響音樂聲,孩童超高音喊叫。天花板染上路燈的昏黃顏色。我想要等哈發艾爾回來,向他打聽更多堪泊斯的事情。然後我就開始打瞌睡了。

那個夜晚我睡得很糟:廣場的噪音,積聚在房間裡的高溫,饑渴嗜血的蚊子,還有要命的行軍床帆布。快要到清晨的時候我才入睡。 我很遲才起身,太陽已經開始燒烤窗戶。 廣場還是空的。只有滿地的紙屑和包穀心說明了前晚的熱鬧。 等我下樓準備喝杯咖啡,那西班牙人交給我一張對折起來的紙頭。他跟我說:《是你的同伴給你的。》信上是圓滾的字體,有些孩子氣:《我們不知道日子不知道時辰。》我讀著、完全不理解,我認為我還沒有完全清醒。 旅館老板跟我說、哈發艾爾很早就搭上往莫瑞利亞方向的“德 帕梭”客車離開。其它的事情他就不知道了。他又拿起那張皺巴巴的報紙,好像每天都是同一天的開始。 |

|

| ( 不分類|不分類 ) |