字體:小 中 大

字體:小 中 大 |

|

|

|

| 2012/07/13 16:18:58瀏覽1100|回應1|推薦20 | |

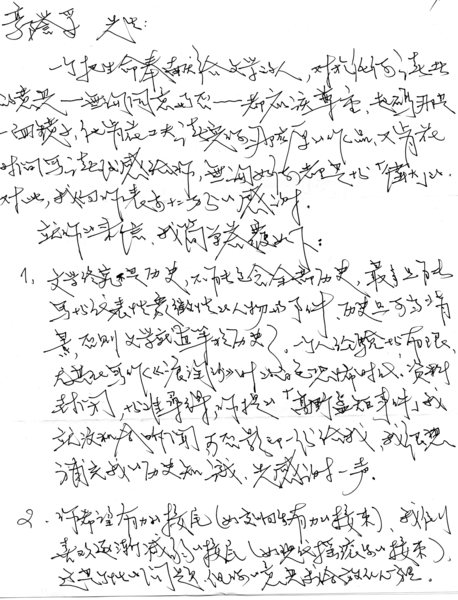

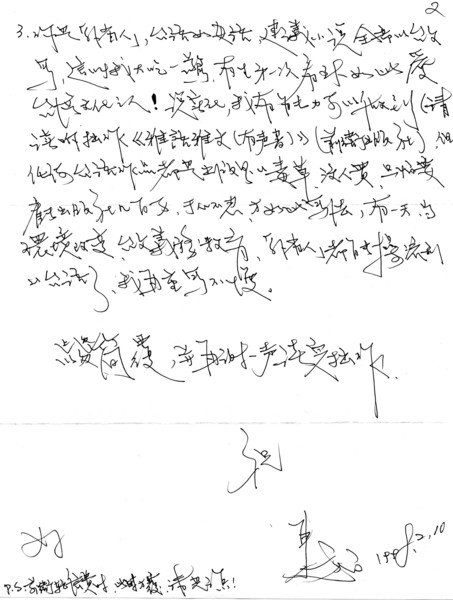

對於不喜歡大作家東方白先生著名的「芋頭蕃薯」的朋友們,請不要擔心,這本巨著與那本後來他在同一出版社刊行的那本小書不同,沒有「台獨」的強烈色彩,對於中國與文學還有相當的尊重,其幾十年功力,確實很有可觀者,在兩千頁的篇幅中可說真是頗有些水準,可惜本文篇幅不多,並且坊間早有如歐校長之輩種種的捧場文,所以本研究雖然素來主張「好而知其惡,惡而知其美」;因而本系列論文乃無法闢出專論給予應有的肯定,情非得已,此請諒察。 本文是繼前面「論『文學』與『歷史』之間」一文討論之後,繼續根據研究者一貫的觀點,評論大作家東方白與其評論者歐校長之研究。 在該文之前,本研究曾經貼出當年拜讀「浪淘沙」該書後,親筆向東方白請教時,其回覆本人之觀點;謹此將該覆文原件掃描貼出;因而,此次本文對該書之批判,不是純由重要的史實而進行質疑;而是根據作者自身的觀點,除了他給我的回覆之外,也包括了他已公開發表的各種說法,來質疑其論述──作為一位著名的作家,個人認為這是不可以逃避的。 上面的筆跡原件 就是東方白的來信,此將其信中關於「文學終究不是歷史」的手跡段落,將其龍飛鳳舞的文字轉成電腦中文粗體字體貼出,提供讀者思考,希望將有利於讀者對於本問題之理解──請看其所自述: 就您的來信 我簡單答覆如下 1‧文學終究不是歷史,不能包含全部歷史,最多只能寫十分代表性、象徵性的人物與事件,歷史只可當背景,否則文學就直等於歷史了;一個人經驗十分有限,尤其在寫作「浪淘沙」時的白色恐怖時代,資料封閉,十分難尋得,你提的高野孟矩事件,我就沒機會聽聞,可否影印一份給我,我很想補充我的歷史知識,先感謝一聲。 在前述的回覆文中,東方白提出了他關於「文學終究不是歷史,不能包含全部歷史」的觀點,這也是後來我在歐校長處貼文,歐校長所回覆於我的,所謂「小說是否等同於歷史,值得進一步探討」正是與之同類的觀點── 對於此,在前篇「論『文學』與『歷史』之間」中,泥土已強調地指出,本研究所關注的所謂「史實問題」,不是「小說是否歷史」的問題,也不是要求「小說包含全部歷史」的問題;最重要的是 「小說不應該故意迴避或扭曲歷史中的重要史實,又意圖逃避扭曲者應有的責任」 ──那是任何人都不應該有的人生態度──堂堂大作家竟至於此,這就是堂堂愛台灣的大作家號稱有崇高理想的林文德氏〈東方白〉與評論家歐校長對於社會與讀者的表率麼?本文往後的論述,將儘量不再於該一觀點上糾纏──該一觀點應該沒有那麼難懂啊!? 下面本文不與人賣弄文學名詞。只用大家應該最易於理解的,就是用「以子之矛,攻子之盾」的方式,來呈現他大作家自身的誤謬。 請看,就在前述的「文學終究不是歷史,不能包含全部歷史」之後,此處緊接著東方白說: 「文學‧‧‧只能寫十分代表性、象徵性的人物與事件,歷史只可當背景,否則文學就等於歷史了」 這是作家東方白對本研究回覆文中的自述,而小人物的泥土,為了確認自身的體會不是誤會,特別在他與鍾肇政的「台灣文學兩地書」中發現他確實很有與上述類似的主張,那是在他貶抑其他作家而力捧鍾肇政輩國府金獎小說家時說的: 「年輕一點的,幾乎日據經驗不足……這種情況在讀○○○一些年輕作家的日據小說時都同樣感覺過;唯有讀你(按:指鍾肇政)、葉老、李喬的日據小說,才把我真正拉回到過去的時空裡。」〈頁319〉 顯然,此所謂的「真正拉回到過去的時空裡」,應該也是指種種具有「代表性」與「象徵性」的「史實」而言。 此外,他還寫下了像「我要好好的經營,寧慢勿濫,把台灣五十年的苦與樂寫在這書裡」〈頁73〉,這樣的自我期許;應該可見到前引東方白當年給予泥土的回信中的論述,並非虛應故事的敷衍。 同時,請看其評論者歐校長在其「《浪淘沙》評價」一文中的褒語: 「《浪淘沙》自然場景與社會場景的描寫,反映了時代與社會的面貌,乃至重現台灣的戰時社會狀況,」 於是使我們研究其大作「浪淘沙」時,就確實有了一這值得深究的重要起點。 那就是,「浪淘沙」一書中的人物在日據五十年的台灣史中,真的具有十分的「代表性」與「象徵性」麼?它有把「真實的台灣歷史」作為背景麼? 任何一位讀者請幫網友們找找看,當時我們台灣社會中的真實的有「代表性」和「象徵性」的下列歷史背景,有沒有出現在書中麼? 該書中的人物與事件真的很有「代表性」麼‧‧‧我們要指出,其所謂的「代表性」,似乎就只在於那三個主要的腳色,作家故意把他編排為分屬於我們島嶼上的三個族群的家族,然而,那樣的安排就使得這本兩千頁的大著有了足以稱為對於我們台灣歷史的「十分代表性」麼? 各位網友,東方白先生以及其讚美不已的歐校長,既使如期所主張「歷史只可當背景」,請看下列史實的資料,究竟在它們這2000頁的「浪淘沙」中,描述了多少有「十分代表性」的史實? 史實一、 日據下五十年,我台灣先民的平均死亡年齡,在各種產業逐漸進步,產量增加聲中,我台先民的平均死亡年齡竟然以1908年為最高,平均死亡年齡還有二十七歲,但是到所謂「大東亞戰爭」開始之前,尚未受到戰爭體制威脅的1940年,我台灣先民的平均死亡年齡,則僅22.9歲‧‧‧這是一個殘酷的史實,但應該是一絕對具有十分「代表性」與「象徵性」的史實‧‧‧這正是當年兩位台灣文學大家所分別提出而共同哀嘆的── 吳濁流在其自傳體的小說中所慨歎的是: 「台灣每年有四百萬石的米輸往日本,而此地的貧農卻吃著這樣的東西」〈「台灣連翹」,吳濁流著,草根版,頁66。〉 賴和在其「無聊的回憶」中思索的: 「時代說進步了,的確!我也信他進步了,但時代進步怎地轉會使人陷到不幸的境地裡去,啊!時代的進步和人們的幸福!原來是兩件事,不能放在一處並論啊!」〈「賴和先生全集」,李南衡編,明潭出版社,頁229。「台灣民報」,1928年〉 他們的這些慨歎就是對應於當時的社會現實;兩位著名的文學前輩的認知,是否也應該為我們當代的台灣作家所傳承? 然而,在這本東方白曾經自稱「台灣一百年來的近代史」〈頁281〉的大著中,他呈現了多少歷史的背景? 史實二、 我們都知道日據時期五十年,他們日本官僚也公開承認是所謂的「警察統治」;一個社會擁有這樣特殊的史實,如果呈現出來是否很有「代表性」與「象徵性」的歷史背景?在我們的鉅著中,作者是否適度地位讀者做出了適度的表述? 以下,是我們在許多回憶錄中所能見到的真實情況‧‧‧給大家參考: 其基礎應該是當年日本教育界最早的自白: 「吵架、打架是把台灣人當作對等的人看待,才會發生的。我們這裡是把台人當作人以下的東西看待,所以絕不會發生打架、吵架的情事」 延續到晚期皇民化運動時代的: 「你在本島人之中是屬於優良的部類,尤其平時就想體會日本人的好 的一面,這一點,我們也很明白。但是坦白地說,本島人不是人類啊」 然後,加上日人也承認,台灣警察的素質,由於日據初期來台時,台灣在印象中是瘴癘之地,日人志願來台者不多,於是台灣日警的水準就與台灣的官吏的素質一樣,原本就低於其本國,當時的情形是 「台灣總督府由日本內地招募來的巡查當中,有人行李中竟藏有做木匠的工具,顯然來台擔任巡查只是其謀生的跳板,不是真正的目的。」〈台灣警察沿革誌〉 而這些警察又根據「犯罪即決例」,擁有相當的司法審判權,於是就出現了下列的「警察統治」: 「日本人實在是到處欺負台灣人。台灣人和日本人發生糾紛,到派出所去,日本警察叫『台灣人跪下、台灣人跪下』,日本人在旁邊站,這是我親身的經驗。」〈「悲情車站二二八」,頁237〉 「警察派出所前面,常見村人跪在辦公桌前受懲罰」「毒刑拷打、非常殘忍」「打得昏迷不醒,就用冷水潑面,甦醒之後再打」 〈「歸返」,謝東閔著,聯經出版公司,1988年出版,頁43。謝氏生於1908年,自述此為小學時所親見。〉 「下課回家途中,總會經過派出所門口,常會看到他們打人,邊問邊打……」〈「黃大洲自白」,邱彰著,商周文化事業公司,1994年出版,頁53。〉 「我當了巡查以後,……。有一次我聽到日本巡查們談到某個商店霸佔騎樓使用了一整年過年時居然沒有來『拜拜』。……每年都有一筆預算給我們六個巡查花費,……扣掉吃用,該樓在年終時還會將餘額買禮物、送禮券給我們,或是將這筆錢送到派出所‧‧‧。當時我剛入派出所,實在不敢要這種錢,但是不收也不行,因為其他五個有家室的日本巡查會說我看不起他們。我只好裝糊塗,也不敢問每個月可以分到多少,『取締』給多少就算多少。大東亞戰爭發生後的第一個春節,我分到了200多圓,那時我的月俸只有28圓。……每個月都有商家到派出所來說要招待巡查,時間、地點和酒樓都由海藤老大安排確定後再通知作東的主人與巡查,若有宴會,……,接著到日本歌廳、藝妓樓聽歌,總要花上幾個小時,直到翌日一、二點才散會。這種請客非常頻繁,‧‧‧當上幹部者,自巡查部長起,就不能貪污,也不能接受人民的應酬,因為他們是幹部可以升官,所以必須以身作則。巡查則大多沒有升遷管道,因此往往不但有吃、有收的,還會修理人。」〈「蔡新科先生訪問記錄」,收入「走過兩個時代的人──台籍日本兵」,蔡慧玉編著,吳玲青整理,中研院台史所籌備處印行,頁410~411〉 以上日本武士道中強凌弱的文化,加上警察的威權,配合著下述的司法情況: 「台北高等法院負責審理此案的草薙判官……邀我到遠離眾人之處說請你協助圓滿解決,事成可另給你好處,……翌日……恰遇草薙法官……我住在台北憲兵隊對面,請到我家來談一談,我一定給你一點好處。我當然是不會屈膝去拜訪他,數月後接到判決書,居然是原告勝訴,」〈「吳修齊自傳」,﹝遠景出版社,1993年五版,頁74~79﹞〉 以上的資料,是否足夠讓網友們理解當年日據下警察被稱為「大人」,十分具有「代表性」與「象徵性」的歷史背景?請問在「浪淘沙」中,他真的寫出了十分的「代表性」與「象徵性」麼? 請問,讀過該書的可敬的網友們,歐校長的評論中所歌頌的: 「反映了時代與社會的面貌,乃至重現台灣的戰時社會狀況,」 該書中真的如歐校長所稱「反映與重現」了日據當年我們台灣先民悲慘的社會狀況麼?

|

|

| ( 心情隨筆|雜記 ) |