宇079318(十一): 關山營區

五月中剛將換裝業務全部辦妥,回到營區就聽説我營收到命令調駐關山。

關山營區原是我步三連營房,由於他們當初有一初來排和一獨立班駐防在外,所以營區雖小,但也夠住。

註:我完全不記得原來同在知本營區的兵器連,與原在關山營區的步三連都調到哪裡去了?

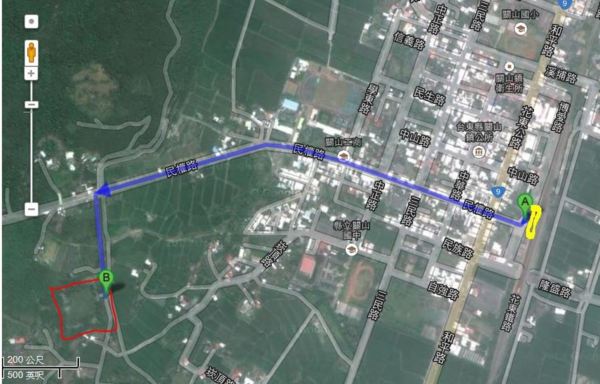

上圖A點黃粗圈是關山車站,紅綫圍的B點就是當年營區位置,相距1500公尺。

然而我們現在是營部加營部連全員進駐,一個都不少:沒有外駐班排,沒有支援外派。於是在營房分配的時候就得到處擠、到處塞了。好在過去幾個月,834、 837、840、842等梯次退伍了將近廿人,勉強使得各排還能都放在一齊。

兵工二級廠本來找不到位置,看來看去只有彈藥庫比較空,大約還有10平方公尺的空間剛好可以放桌椅、工作臺和儲架。於是就把東西全部搬入擺好,可是只住了三天,營長到處巡視,一看馬上下令遷出,另外趕緊找個所在。(因爲彈藥庫房一定得是獨立屋,且人員不得隨意進出的——小子當初只圖清靜、獨立,完全忽略了部隊安全的重點)

安全士官左輪槍

因爲營區小,關山營區沒有衛兵班的站哨,而是由搜索排全排站營門哨,另外通信排與衛生排負責營部、彈藥庫、和邊牆出口的哨衛。

也就是由於好些人員退伍,而台灣本島的補兵又不如外島優先,所以連上的兵員就缺了許多,這使得營區的衛哨編排都很緊湊。連長特地指名要兵工二級廠二員到連部一起輪值夜間安全士官——營部組其他人都沒叫去,只有二級廠因爲不是在營部辦公室,才被叫過去。

(沒兩天,營長要求營部組自己編排“營部安全士官”,這樣他們就跟我一樣了。可是他們卻很“夠”膽大:大家每天值班表照排,可全都是床舖交接——也就是說統統照睡不誤,根本不起床值班。如果萬一被營長查到,該當那一班的就自己出面認賬,到時候該有什麽處罰也沒得話説。)

我不知道是該說運氣好呢,還是不好?剛開始排,就一路輪了好幾晚的頭12點2班。

所有站衛兵的都知道:夜12點2的班是最不好的班。晚點名過後,大家稍微聊個天,接著趕緊盥洗一番;剛上舖倒下,眼睛還沒閉沉,就被上一班的叫醒,準備接班。之後下了班,弄弄搞搞,這回頭覺就怎麼也不容易睡好。我記得好像頭個月,大約每三天就一次,甚至有時會連著兩夜!

那段時間是我整個兩年當兵日子中最悶、最低沉的時段。我到現在都記得很深刻的是:

夜間一個人坐在安全士官的值班位子,四周黑黝黝的,只有頭頂的一支小燈亮著。兀自坐在那兒,也不能看書之類(因爲燈光非常弱),營房外面一片漆黑,既不想走出去,而且也沒什麽好走動的。於是那兩個小時便就是一個人坐著空自發呆或胡思亂想。

安全士官是配備了一把0.38左輪手槍與六發子彈,我便沒事拿著槍無聊的把玩。心情好的時候,會將自己比作美國西部片裡的警長,自己耍耍拔槍、收槍的姿勢,就像電影裡的神氣模樣。

沉悶的時候,就會氣,「為什麽連長專門找我這二級廠?」加上關山營區離各連距離都遠,到花東海綫還得繞個彎,每次跑一趟不再是輕鬆的出遊,反而成了要顛個三、四小時屁股的苦差事(那時公路的路面並不好,軍車也不是軟座)。於是種種種種一齊氣上心頭,牛角尖一鑽進去就兜在那裏面了。當時便會握著槍在想:「只要放一顆子彈,往腦袋殼對準,一扣扳機,便立刻可以一了百了。多簡單呀!」「給六顆,不需要,太多了!一顆就夠了。」「人一“葛”了,到時上面就會來調查,看你連長怎麽解釋!」

那些夜裡,我是真的時常看著槍發呆,或自問自想。可以說每晚都是與死亡就只有「一個扣扳機」的距離。

還好,也不記得是怎地,後來的排班就不再有12點2的了,最差也就是4點6。如此小子總算「脫離苦海」,老天爺大慈大悲,將我帶囘『生』涯!

端槍刺刀鎮暴操

關山是個小鎮,但是由於我們營房就在附近,又是唯有的軍事武裝,所以在駐地任務就包括了對當地警力的支援。簡單的說:就是鎮暴。

要出去鎮暴,就得先學鎮暴操。

首先,是著甲種服裝,也就是全副武裝,S帶掛水壺,紥綁腿,穿皮鞋。(皮鞋踏步時聲音較響,有震撼感,野戰膠底鞋則差多了)

鎮暴操的隊形有二綫隊形,三角隊形,與三面隊形。

從字面很容易看出隊形的模樣,就是成兩(=)列、楔(∧)形、以及┌┐形。 至於何時使用與如何使用,我就沒概念了。

憲兵學校排練┌┐形鎮暴隊形。與我們步兵不一樣的在於他們用的是齊眉棍和盾牌。(相片撷取自網路)

其次,排好隊形以後,便上刺刀、端槍;下一步便是左手握槍柄,右手扶槍托,將槍托貼著右腰,槍口伸直向前待命。

最後,聽指揮官哨音,一步一步地重踏向前。

踏步的方式是:永遠是左腳重踏步前進,右腳在後面跟著移動。每個人還要邊踏步邊吆喝;「赫!」「赫!」……逐步推進。

如果真的照這種聲勢,的確是有點嚇人,尤其我們是刺刀上陣。要是有人真的硬幹,那就會流血的。

嚴格的說,像我們整個可以排出的陣勢也不過只有100人,即使聲音吼的再威武,腳步踏的再響,要是出現個300人以上的暴民,我們還是會有點力不從心的。除非現場的情況相當危急,指揮官敢上刺刀硬幹。(還好,一直都沒有出現那種場面!)

我的感覺是這種操練的目的其實在於只有萬一發生特別的暴民場面才會動用,以當年的政治環境,好像不可能。即使我們在操練中,也多少有點帶著「平日無聊,出野外太累,這種操是既新鮮,又不累,還可以穿著皮鞋練練腳勁。」的輕鬆心情在反復練習。

助民收割僅半天

五月下旬過去,很快的是當地農民第一期稻作收成季節。那年頭,「助民收割」就像現在的「(水)災後整理」一樣,是國軍表現『軍愛民』的重要任務。到了季節每個部隊都將這件事當作一項優先科目,要配合當地的鄉(鎮)公所、農會組織,如何調派人力,如何安排先後等等。

剛開始的時候,需要調配的人力不多,於是連上都是盡量排出原來是農家子弟的兵員。一來他們與農民可以很快地交流溝通,知道如何開工,一天能夠割出多少田地;二來他們的農村感情特別強烈,他們有著那種:「今天我幫你,明天你幫我」「今天我在這邊助割稻,明天就有阿兵哥到我家幫」的互助心理,下到田地特別認真。

頭兩天,他們回到營區也特別興奮,跟大家聊起來說:「某家的點心好棒!」「某家的女兒好漂亮!」把我們幾個業務士聽的一愣一愣地,心想:「哎唷,原來割稻是這麼個“好康”啊!」於是幾人就希望也能跟去試試。

偏是連上的農家子弟不少,再説怎麽調也是從其他三個排先。所以已經排了好幾天,都沒有支援排的份,讓我們有點擔心,等再過個兩、三天稻子割完了,我們就沒戲唱了。

那天於是我們幾個便向值星官講,「今天我們支援排也不願輸人,我們也志願派出人手參加割稻。」

值星官原來還一臉狐疑,「憑你們?」還好,營部政戰士是南投農家出身,有過做農事的經驗;趕緊跟值星官打包票:沒問題,他可以帶隊,教我們幾個“都會小子”。如此總算我們也能出馬『助民』了。

到了田裏,每人分到一把鐮刀,政戰士特別來示範:左手抓握稻梗,鐮刀朝下「唰!」地一聲便是一束。一個人分五(?)行,從右往左割。他還特別強調,「頭一次割,要小心;鐮刀很鋒利,刀口一定得朝下!」「不要趕,不要拼,要安全。」

交待完以後,便一排站開,各自開始低頭動刀。

開始時,我的確很小心,一把一把的「抓握好,下刀。」幹的也蠻像囘事,自己也頗有成就感。

但沒過多久,只見旁邊的弟兄,刀起刀落之間,非常順暢,而且都開始到了我的前方。這下自己就有點心慌,還稍帶不服輸的心理;於是開始加把力,「左手握,右手割」的動作也加快了些。

「咻!」起落之間,突然感覺似是一刀觸到手指。正在想「是怎麽囘事?」只見左手無名指出現紅血跡。這下才知:割到手了。趕緊站直了,跑去跟政戰士說:「我掛彩了。」他立刻抽出手帕將我手指紥住,兩人就趕緊跑到關山鎮衛生所去做急救包紥。

好了,這就是小子的『助民收割』——才只上工約兩小時,便成了傷號下得陣來。結果點心沒吃到,小姐也沒看到。回到營房,還讓大家多個題目談笑!

註:鐮刀真的很“鋒利”,指尖的肉給割下來時,人的神經感覺都還沒有傳導到大腦;一直到看見流血時才覺得有點痛。如今四十年了,小子的左無名指尖仍可見到少了一塊肉。

小摸採買又放假

關山是個小鎮,就那麽三、四條街橫竪交叉。好像菜場也就只有那一個,所以在那幾個月,營區裡最難幹的便是採買。

由於鎮民少,收入也就是那個範圍,所以每天吃的不外那幾種菜蔬;相對的,菜場就只進鎮民們要買的食材。加之關山在花東山綫的中腰,自然就不容易買到新鮮的海鮮類。如此幹採買的即使想要辦出一些菜式,都有「巧婦難爲無米之炊」的感慨。

在剛到關山半個多月,有天連長便一面吃著,突然叫傳令兵去把廚房的老班長叫來;隨後在飯堂當著全連,對著老班長罵了好幾句。最後,連長自己也過意不去,就點了老班長一句:「這邊不好買菜,沒得換菜式,那你總得多加點辣椒拌在裡面,至少可以開點胃嗎!」自那天後,大家就只見每盤菜裡頭多少都有點『紅』。

後來,連長說讓各排輪流負責採買,也指定要支援排一同參與。爲了鼓勵負責採買的弟兄,連長還鼓勵的說,「我們來做個比賽,那個排做得最好就可以放5天假。」

這下,我們幾個可懵了——文書作業、教唱軍歌、搞個活動、甚至摸魚打混,我們都可以。但是到菜場買菜,各自「你看我,我看你」——全是只會張嘴的!

重賞之下必有勇夫。這時小摸倒是很有種的自我推薦,說他願意接受這份差事。於是下面那個月全由小摸負責採買。

說也奇怪,之後的伙食真的大有改善。除了菜色有變化,據説連長到廚房去巡查,發現菜蔬也比較整齊漂亮。好幾次,我們還在餐桌上吃到新鮮的魚(雖然是那種較便宜的魚類)。

這下子讓連長非常高興,當然,在之後,小摸是又賺得一次5天慰勞假囘台北去了。

以後小摸告訴我們他是如何的辦理採買:

頭一天他跟著前一任的採買到菜場走一遍,前任採買所到的攤子,他會順便問一下價錢,並把每樣菜的價格都記下。買完了之後,他們去吃早點,一邊聊著菜場大概有那些菜攤,都是些什麽菜蔬。另外也了解肉舖和魚攤的位置。吃完早點,他注意到沒有付錢;前任採買說,菜攤的人會幫忙結賬。這下他就明白了一些道理。

等到第二天他自己去買菜時,首先他先與廚房溝通,大概那些菜比較好配,需要多少分量。所以到菜場的時候,他在心底已有個譜,該如何配菜。接著,他就開始逐攤比價,這樣子就不再一定要用之前的一、兩家固定攤子。買完菜,他去吃豆漿時也是自己會賬,不貪便宜。而且這之後,他一直是在各個菜攤、肉舖之間確實掌握每天的價位,再到最合理的攤子去買。幾天下來,菜場的人也知道這位採買的方法不一樣,大多數的攤販也會跟他配合:報的價錢實在,菜色較新鮮。說實在話,我們營區人雖然不多,但是每天的分量固定,而且是現金結賬,對於攤販而言,絕對是值得他們爭取的客人。

這其實說起來是個並不很難的工作。以往的菜配的不好,就在於過去的採買完全依賴那一、兩家菜攤。每次到了菜場,就由得他們自己配菜,並把已裝好在簍子的菜搬上車——如此等於反而讓菜攤掐住供貨。

所以簡單地說,便是小摸有好好的作足功課:①與廚房合作;②了解市場價格;③了解各攤販的供應菜色。這樣就既買到新鮮的菜蔬,又讓廚房滿意——於是燒出的菜自然與以前不同。

現在我才想起來,當初沒問他,他也是個普通高中畢業生,怎麽知道如何比價和如何看菜蔬的新鮮與否的呢?

老兵轉業卸軍裝

由於國家的役政已經上了軌道,兵源充足,兵員也已年輕化,於是對於部隊裡老芋仔的安排便是個很重要的題目。一方面由退除役官兵輔導會協助安置他們——體弱的就安排到榮民之家,身體還好的就安置到幾個農場(包括前述的知本農場);另一方面,就安排轉到警備總部的警備大隊去守海防。

我們營部與連上這時也有好幾位老班長『被』列入安置名單,於指定的某日接載到關山車站,再往某處報到。

當開始有風聲透露出來時,就已見到那些老士官(長)們的臉色開始顯出疑慮。

因爲他們一直生活在部隊,多少年來,出操、搆工、演習、休假、…等,沒有一天離開過部隊。甚至只要沒有犯過,他們根本就已在本單位過了20年了。如此突然一個命令下來,要將他們重新安排到一個陌生的地方;試想,他們能不擔心和憂慮嗎?再説,對於這個日夜相隨的家庭,即使番號可能調整,但是幾張熟面孔總還是天天一個樣的啊?以後到了新的環境,他們卻成了『新兵』!

疑慮歸疑慮,在收到命令時,他們還是就立刻開始打點收拾個人的物件。由於年齡的隔閡,排裡的弟兄與他們相處的並不如同齡的夥伴熱諾,所以在辦歡送會時,也少有那種「昂頭把杯空,赤膽相抱擁」的場面。年輕的充員兵只是含蓄的敬酒,長官們也就是客氣的鼓勵他們。一切的一切,他們只能在私下暗自流著一滴老兵的淚。

接運的那天,只見他們跟大家打著招呼;沒有那種離別的革命情感,我們唯一能做的也就是在那一刻,幫他們把行李扛上卡車。

註:在這段文字,我一路用了老芋仔、老班長、老士官(長)、老兵等不同的稱呼,因爲我實在不知道該如何真正的去把他們表現出來。那個時代,沒有他們,就沒有今日的台灣。但是,在人生的最後一段,他們卻從來沒有得到我們的敬意。

一些偏激的人還會在這之後的二十年間,頻頻的嚷叫著「滾走!」的粗語;如此,讓這些少小便離開鄉親,孤身隨軍飄蕩的老戰士們該如何安身立命呢?

註:『士官制度』據説是以後國軍改制(精實制)仿效美軍的戰力養成教育所訂定的。其實在我們服役的那些年,這些老士官的存在何嘗不是一種『士官制度』。只是當年一直沒有“大官”曾經注意過——其實到了現在,若不是洪仲丘的案子,國防部又何曾對於現存的『士官制度』作過評鑑、研究、與檢討?

字體:小 中 大

字體:小 中 大