字體:小 中 大

字體:小 中 大 |

|

|

|

| 2019/04/26 04:20:54瀏覽1021|回應0|推薦2 | |

|

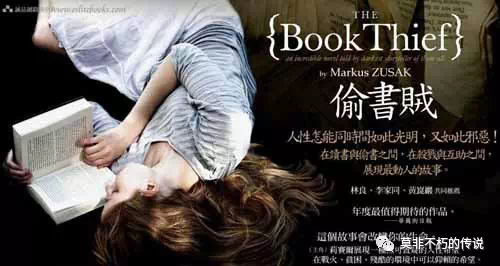

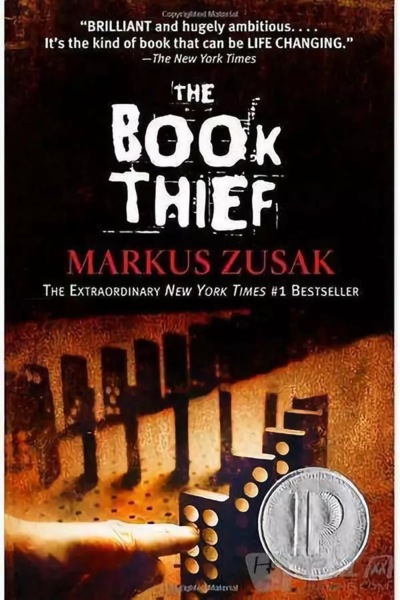

無論男女老幼,絕大多數人都愛聽故事,也聽過形形色色的故事;但如果展開書卷,發現這個敘事者,是所謂死神自己,不知你我會豎起耳朵聽?還是掩卷落荒逃去? 在英語書系出版界,每年有幾千種小說,爭先恐後地進入傳統和網路書店架上,但只有鳳毛之屬能被讀者青睞,成為暢銷書;另外只有麟角幾多,獲頒主要文學獎,而這兩座「暢銷書」、「得獎書」金字塔頂端名單,不見得重疊。再推一步,小說不僅叫好又叫座,並橫掃多語系書市,就更鮮少,可以說,每一本跨越語言、文化藩籬的小說,必定在某些層面上碰觸到廣泛人心需要,也必然揭露了時代面紗下人性真相。

2006年,《偷書賊》在澳洲首版迄今,已翻譯成十餘種文字,在歐、亞、南北美州多國銷售長虹,並且屢屢獲獎。和旅法中國學者程抱一的小說《天一言》異曲同工,《偷書賊》論說苦難倖存者與文字不可須臾或離的關系。文字成為倖存者的救贖,幸倖者終於離開世界後,他們留下的文字、留下的故事,又持續循環成為代代讀者的寶藏。 如果你從未聽聞過這個別出心裁,由死神充當敘說者的故事,我想與你,從文學、文化與文字事奉角度,分享《偷書賊》精華。

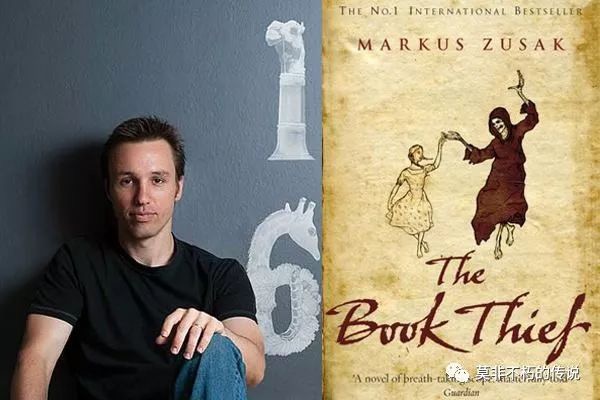

寫書的人 馬克斯·蘇薩克(Markus Zusak)1975年出生於雪梨,父母為奧地利及德國後裔,在歐陸度過童年,後移居澳洲。年方而立的蘇薩克,是當代澳洲小說界獲獎最多、著作最豐、讀者群最廣的青少年文學作家。

蘇薩克從小就喜歡寫故事,他說自己的腦海裡永遠有好幾個故事在打轉。大學畢業後他教過書,但後來專心投入寫作。《偷書賊》的故事靈感源自他幼年時父母口述情節,二戰時他的父母年紀還小,曾親眼目睹盟軍轟炸漢堡慘狀,也看過納粹軍隊押解猶太人前往死亡集中營的悲劇行列。蘇薩克說,父母講述情景他歷歷在目,也曉得自己總有一天會把這些故事寫成書。 《偷書賊》是蘇薩克寫作生涯轉捩點之作。他自承寫這本書歷時三年,備受挫折,甚至以為沒有人會讀到這本書,因為認定自己是寫不出來了!終於完稿後,他視《偷書賊》是自己最重要的作品,生命所有要說的話,都在這本書裡了。 故事說什麼 《偷書賊》是一個關於文字如何餵養人類靈魂的獨特故事,一個撼動死神的故事。 故事發生在二戰德國。由於父母被疑為反動份子,十歲的莉塞爾和弟弟被迫送到寄養家庭居住。但弟弟在旅程中病亡,莉塞爾單獨留住寄養家庭,位在慕尼黑外圍貧困的墨欽鎮天堂街。街名天堂,現實卻是街坊彼此咒罵,老師動輒體罰,物資極度欠缺,戰火時時威脅人命。莉賽爾每晚抱著偷來的掘墓手冊入睡,又不斷在惡夢裡驚醒。養父漢斯想陪她捱過長夜,為她朗誦手冊內容,並開始教她識字。 學會認字進而開始讀書的莉賽爾,盡管生活艱苦,吃不飽穿不暖,卻發現了一項比食物更讓她難以抗拒的東西——書,她忍不住偷書,用偷來的書繼續學習認字。從此莉賽爾進入了文字的奇妙世界,讓她熬過了現實苦難,也不可思議地幫助了周圍同樣承受苦難的人:讀書給躲在養父家地下室的猶太人聽,在空襲時為躲入防空洞中的街坊鄰居朗讀故事,安慰了每顆惶惶不安的心。最後,寫作甚至救了她一命,而她所寫的, 就是「偷書賊」這個故事。

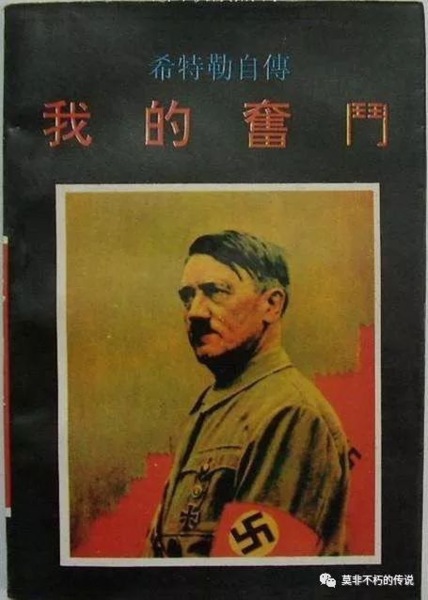

對照著戰場上萬人間爭奪殘殺,莉賽爾藉由閱讀與文字所散發的力量,讓死神驚訝地睜大了眼睛,一面收取戰場上的靈魂,一面思索人性的深奧:為什麼人類一面展現殘酷的殺戮,一面又有發自內心的關愛呢?多年以後,死神前去迎接莉賽爾的靈魂。死神坐在喧囂的大馬路旁,忍不住感嘆道:「人哪!人性縈繞我的心頭不去!人性怎能同時間如此光明,又如此邪惡!」 作品聚焦 A. 結構 全書在序幕和尾聲間,分為十章,以莉賽爾擁有的十本書或故事名為標題,說明每本書或是每則故事怎麼影響了她的人生: 1《掘墓工人手冊》 從冰雪裡,弟弟墓地邊偷來。 《掘墓工人手冊》是莉賽爾與失蹤母親和死去弟弟的唯一具體聯結,是她和養父漢斯親情關系的建立,也是她認字過程的啟蒙書。 莉賽爾偷這本書的時候還不識字,並不知道自己撿起的書,究竟在說什麼。而這麼一本沉重、晦暗、無趣的手冊,無論如何不能算是孩童識字的理想讀物,但當漢斯與莉賽爾別無選擇的時候,他們居然也就在一個個惡夢侵襲的暗夜,面對關於掘墓工具與程序的詳盡敘述,一個字一個字讀到天亮。 有時神允許我們處在黑暗艱難的環境中,祂指定我們讀的有形、無形的書似乎艱澀難以消化,找不到任何安慰溫暖的字句。但只要我們願意和身邊親密伙伴(可能是像漢斯一般的親友,可能是主耶穌自己),一同堅持閱讀下去,我們終會走到下一階段,並且經歷到,苦難中憑信心與忍耐所破碎重組的每一字句,都在之後生命新階段裡,成為一塊塊堅實的踏腳石。“耶和華阿!我的心等候你,勝於守夜的等候天亮。” 2《聳聳肩》 從墨欽鎮慶祝希特勒生日焚書火燼裡偷來。 《聳聳肩》是莉賽爾對「領導」希特勒第一次背叛。當時眾人熱烈參與焚書,燒燬、破壞一切不符合偉大領導意識型態的文字,莉賽爾雖然不懂政治,卻已經初識文字寶貴,她從火堆灰燼底下拿到《聳聳肩》,有雙重意義: a. 偷竊--從納粹黨的角度,莉賽爾無疑「偷」了這本書,如被發現,肯定將有嚴厲懲罰。而莉賽爾敢於犯規,是因為她對希特勒的不滿和憤怒(是領導帶走了父母,是領導間接促成弟弟病逝,是領導讓她孤伶伶地來到天堂街!) b. 搶救--從這本書的角度,莉賽爾卻搶救了它,免於二度祝融之災。當莉賽爾將書藏入上衣中,忍受灼燒之痛,也像徵性地用自己的身體,搶救保護了《聳聳肩》裡猶太人的故事,並預表後來她將舍身救護猶太人麥克斯。 3《我的奮鬥》 《我的奮鬥》是希特勒向德國人民鼓吹亞利安人種至上論,並將種族屠殺合理化的洗腦之作。多數德國人被動接受,將其教導奉為圭臬,但養父漢斯,卻異想天開,在《我的奮鬥》書中內藏地圖和鑰匙,寄給猶太人麥克斯,助其逃亡。

麥克斯有驚無險來到天堂街,躲進漢斯家地下室。後來麥克斯也異想天開,將《我的奮鬥》全書拆散,書頁用白漆塗抹晾干後,成為書寫紙張,轉變為兩本送給莉賽爾的故事《監看者》和《抖字手》。 4《監看者》 猶太人麥克斯自寫自畫,送給莉賽爾的十一歲生日禮物。講述了他從出生到藏身的生命故事,歌詠他和莉賽爾惺惺相惜的友情。 5《吹哨客》 從鎮長夫人家中圖書館偷來,代表莉賽爾對時局的憤怒,與對文字故事愈見強烈熱愛。 到《監看者》為止,莉賽爾與書的關系,都還在私密、個人層面,而從吹哨客》開始,莉賽爾藉著書與許多人展開聯結,並漸漸發揮了文字的救贖力量: 當《吹哨客》被少年惡棍扔進安培河漂流而下時,是莉賽爾摯友魯迪,奮不顧身跳入冰冷河水,冒著肺炎風險將書救了回來。 當麥克斯病重,莉賽爾給了昏迷不醒的他十三樣禮物,包括大聲朗誦《吹哨客》和《夢的挑夫》。 當空襲警報響起,男女老少侷促在地下室,躲避盟軍轟炸,幾乎要被恐懼浪潮淹沒時,莉賽爾朗讀《吹哨客》的聲音,安撫了所有人惶急心緒。

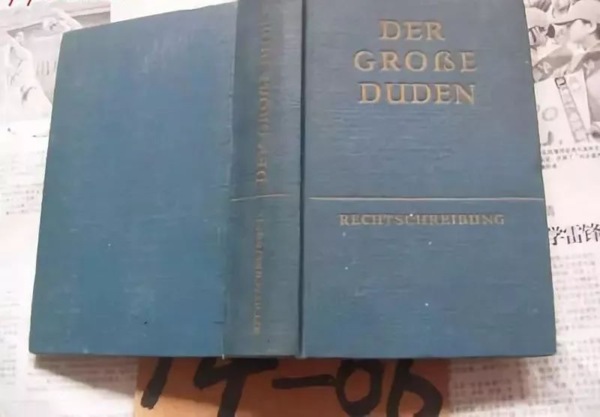

6《夢的挑夫》 從鎮長夫人家中圖書館偷來,為要有一本新書送給仍昏迷不醒的麥克斯;當《夢的挑夫》念到一半時,麥克斯醒過來了。是因我們所擔惡夢,所懷異像,讓我們雖死去又活轉來,繼續作《夢的挑夫》嗎? 7《杜登大辭典》 從鎮長夫人家中圖書館窗邊取得,裡頭夾著鎮長夫人依爾莎給莉賽爾的信。

辭典是什麼?是讀書、寫作不可或缺的工具,是意義、定義、解釋的集合體;在那個戰爭刷洗出人性中最晶瑩與最粗鄙質素的年代,混亂是常態,人們卻仍渴望白紙黑字的定義。 8《抖字手》 猶太人麥克斯送給莉賽爾的臨別禮物。是他在地下室掙扎寫下的札記與回憶錄。其中包含一個半寓言、半神話的美麗故事《抖字手》。有時生命裡的冰原,和冰原上飛鳥羽蹤,是無法用事實、用經驗來傳表,只能用像征,用故事。 9《最後的人間陌路人》 從鎮長夫人依爾莎家中圖書館偷來。莉賽爾幾回偷書,只有這次和依爾莎面對面撞見。 書名預告了故事將近尾聲,也預告了莉賽爾孤獨的命運。 10《偷書賊》 用鎮長夫人依爾莎送的空白筆記本,莉賽爾寫下自己的心路歷程。最終,是她對自我生命歷程的反思,拯救了她的性命。她所偷竊、救贖、釋放的文字靈魂,成為她的終極救贖。 B. 敘事角度 以死神為敘事者,無疑是本書神來之筆。

死神如同是作者蘇薩克自己,蘇薩克對人生世局的觀察、嘲諷、迷惘、認真都在死神這個角色裡面。死神既不煽情,也非全然冷酷,反而是用七分敏銳洞察與三分嘲諷,看著世上人群相互殘殺,又相互扶持。最後,死神不得不承認,人心復雜,是無法測透的。 死神敘述的語氣大部分時候保持著距離感,然而他偶爾也有感情堤防潰決的時候。雖然他不見得享受工作內容,他顯然對自己的工作能耐很有自信:“沒有人擁有像我這樣的心,人類的心是一條直線,而我的卻是圓形。我擁有無窮無盡的能力,能在正確的時間出現在正確的地點,結果我永遠是在人類最好與最糟的情況下找到他們。”(p.431) 當他談述到重點時,他常常用粗黑體與置中排列,好確保讀者不會錯失這些論點--終結一切的死神對人生仍然有許多重點要劃,毋寧引人深思。 C. 風格 全書超過八成篇幅,集中在二戰期間,墨欽鎮天堂街莉賽爾身邊人事。但死神這個敘事者,並不甘於平鋪直敘,他常常插接自己的感想,聯結外地工作報告,甚至毫無傳統敘事禁忌,十分煞風景地預報主要角色結局。這使得全書形式產生後現代拼貼的風貌,作者大膽地拼貼了冷眼旁觀與熱情參與,近處工筆細描與遠觀大筆潑墨,歡喜與悲傷,輕松與嚴肅…… 而死神動不動插播自己心得的手法,表面上看來常常打斷一氣呵成的敘述水流,實際上幫助欠缺耐心的E世代年輕讀者暫停與反思。 《偷書賊》與文字事奉 對願意以筆以心服事這世代的人來說,《偷書賊》有幾處容我們再思: A. 人性絕境之善 戰爭慘酷荒謬的背景,將人性的光明面與黑暗面都張揚盡致。正是因為人性黑暗如此不可思議地巨大,人性光輝才如此不可思議地崇高。魯迪將泰迪熊輕輕放在垂死的敵軍飛行員胸口,爸爸漢斯忍不住將面包遞給飢饉的猶太老人,媽媽強制猶太人麥克斯吞下難喝的豌豆湯,莉賽爾堅持為曾經天天向她家門吐痰的鄰居朗讀故事……對“敵人”悲憫可以只是心底感情澎湃,行出來的善意卻需要莫大的道德勇氣。 順境時行善是自家豐沛井泉裡舀出幾瓢水,絕境時行善是因為信靠天堂,而能分享背囊裡最後半瓶水。我們是否為自己的苦境來贊美神,感謝祂要熬煉我們信心如精金,教導我們在匱乏中仍能施予,在環境窄狹時心愈寬闊。 B. 文字之力量 作者在《偷書賊》情節當中充分展現了文字的力量。莉賽爾從不識字到識字,整個與文字親近的過程就是她成長、成熟經歷-- 莉塞爾剛來到天堂街時,生命處於未開發的渾沌黑暗狀態。她的識字過程,是一分鐘、一分鐘從暗夜走到曙光乍現,是一個字、一個字從閉鎖墓地走到開放人世。 從識字到自主閱讀,莉塞爾在書頁翻動中展開心智、想像、情感的翅牓,在字裡行間吸取靈魂花蜜。當周圍環境被戰爭黑雲籠罩,發育中的肉體忍飢挨餓,莉塞爾的心在閱讀秘密花園裡茁壯。 從自主閱讀到對眾朗讀,莉塞爾用聲音與文字支撐了瀕死猶太人,安慰了在地下室躲空襲警報的男女老少,援助了甫遭喪子之痛的鄰居母親。 從對眾朗讀到提筆創作,莉塞爾曾經對文字懷疑、憤怒,甚至一頁頁撕毀整本書。然而她至終克服了自己的憤恨與無力感,從讀者變為作者,也因為堅持夜夜筆耕不輟,在毀滅性災難結局中,是文字,或者說她對文字的堅執熱愛,救了她的性命。 若是沒有文字,元首能作什麼呢?莉塞爾算什麼呢?我們每一個人又會有什麼不同? 基督教信仰原是以文字傳表的信仰,中國文化本是敬惜文字的文化;但我們自己,是不是真正深刻地思考、經驗過文字的力量?魯迪的腸胃長久處於飢餓狀態,不停地覓食,莉塞爾的靈魂長久處於飢餓狀態,不停地覓書,我們的身體與心靈,又對哪些人事物尋尋覓覓?聯想到先知說,“人饑餓非因無餅、干渴非因無水、乃因不聽耶和華的話。”(阿摩司書8:11),我們是否願更多地吃喝神的話?我們要如何使我們自己筆下的文字,成為喂養他人生命的糧? 在這個視覺音聲掛帥的世代,許多人感慨,書本沒落了,文字沒落了,書寫沒落了。文字真的沒落了嗎?如果只有影像音聲,我們的心魂可能被搖撼,但意義的骨干,除了文字還有什麼可撐起?文字可以出現在各種媒體,文字可以與各種藝術型式結合,而文字永遠有它不可替代的,復甦或毀損生命的潛能。 在這個網路傳播的世代,也有許多人擔憂傳統書本媒體垂危,不過,書本勢微,不等於文字勢微;換個角度,網路傳播其實也帶來前所未有的機會。如同一個網路書評者所說: 文字的影響在現今的社會愈來愈大,隨著知識的普及,傳播及通訊媒體的發展,加上博客 (blog) 的出現,愈來愈多人可以隨心所欲地閱讀及利用文字,為世界帶來一股股前所未有的力量。我們今後會如何影響文字,而文字又如何影響我們呢?”網路浪潮方興未艾,我們不願被波濤淹沒,就要乘在浪頭上!

C. 如何寫時代與個人悲喜劇 《偷書賊》是悲劇嗎?還是喜劇? 二次大戰猶太人遭種族屠殺,無疑是近代史最晦暗的篇章之一。而關於這段歷史的小說、傳記、史料汗牛充棟,讀者還需要,還有興趣再讀一本五百多頁的大部頭小說嗎? 《偷書賊》寫大家耳熟能詳的時代悲劇,卻能讓人耳目一新。出奇致勝處,在於它的主人翁,不是讀者習以為常的弱勢猶太人,而是一個德裔女孩;它的敘事者,不是故事裡任何一個活生生角色,而是死神自己。蘇薩克並且在情節發展上勇於打破遊戲規則,他將結局一開始就攤開讓讀者知道,中間又不止一次預演後戲,徹底拿走了懸疑感,反倒逆向加增了閱讀的新鮮興味。 相對於歐洲納粹集中營,中國也有近代史頁裡慘淡的日月蝕,比如南京大屠殺,比如台灣二二八……我們也可能有個人經歷過的,天崩地裂的深淵;若是有感動要寫時代或個人苦難,《偷書賊》這樣別出心裁、別具視角的作品,可以給我們許多啟發。 D. 跨界書寫 《偷書賊》在美國出版時,是以青少年讀者(Young Adults)為主要市場行銷對像,但在作者原居地澳洲,卻鎖定成人書市推廣。蘇薩克並未明確表態自己為哪一個特定年齡層寫作,但作品推出後各地實質讀者群,卻跨越少年與成年讀者疆界。

近年來,在新秀輩出的英美YA文學界,跨界書寫與閱讀現像屢見不鮮。一本叫好叫座的青少年小說,不僅有基本青少年讀者群,也往往可以吸引眾多上游成年和下游少年讀者。比如加拿大作者揚·馬特爾 Yann Martal 的《少年Pi的奇幻漂流》,英國作家普曼爭議性強烈的《黑暗元素三部曲》,都成功地吸引了全球不同年齡、背景的讀者。 神給每一個文字園丁不同的地界,我們當中有些人將為特定讀者群耕耘,也許另有一些人,將為多重讀者群跨界生產,無論如何,求神給我們寬闊的眼界,能在廣角閱讀中看到完整的文學版圖;和專一跟從祂的心志,能長久堅持在祂為我們劃定地界上深耕。

作者簡介 黃瑞怡,台灣大學圖書館與信息學學士,美國俄亥俄州大語文教育碩博士,專攻兒童青少年文學。多年在公私立學校任教,曾任洛杉磯國際大使命教會學苑教務,恩福雜志特約編輯。現南加厄普藍教會高中國際學生輔導,也是創世紀文字培訓書苑資深同工。

飛揚雜志2011征文比賽首獎。著有《藝出造化﹒意本自然——楊志成的創作世界》(台灣和英2001)。親子散文、少兒文學評介多篇,陸續發表於《宇宙光》、《真愛》、《神國》、《舉目》、《傳揚》、《恩福》及台灣《校園》等雜誌。

雜誌專欄系列包括《凝視時間之眼》,《故事森林散步》,以及台灣《校園》持續刊載中的《尷尬少年游》及《惡水築書橋》系列。曾參與開路者傳播靈修節目制作播音,及遠東廣播公司童話與親子共讀等系列講座。

如何作個基督徒悅讀者? ▼ R100 《基督徒讀者課程》 5/06 - 6/15(6周) 課程內容: 基督教信仰因為聖經的存在,使得閱讀與語言有其特殊的屬靈意義。基督教信仰的流傳和推廣,也是靠語言的建立和傳遞。從牧者到平信徒,都需要有豐富的語言來傳講我們的信仰。

著名英國首相兼著名演說家邱吉爾,演說自成一家得“邱吉爾語言”之稱譽。他的精采語言,就是來自大量的文學閱讀。

有人說基督徒讀神學可以認識神,讀文學可以了解人。此課會從不同文體精選文學作品來一一解析,並用信仰回應人生裡幾個厚重的觀念:愛情、老年、人生意義、死亡等。

盼所有想豐富心靈,又欲用信仰回應,且從美文中積累文字語言的基督徒,一起享用這心靈美筵,文學培靈會。

授課教師: 莫非

選課資格: 所有渴望建立文字語言,對文學有興趣,喜歡閱讀的牧者或基督徒。

費用: 學費美金$70,行政費$10,共計美金$80。 截止日期: 5月3日,僅收15位學員,額滿即提早截止報名。

報名方式: https://ecampus.gcwmi.org/course/index.php?categoryid=2 點選本課程,登入您的創文網路書苑帳號與密碼,即可注冊。新學員請依照網頁指示申請帳號、密碼。 |

|

| ( 知識學習|其他 ) |