字體:小 中 大

字體:小 中 大 |

|

|

|

| 2008/03/06 10:36:52瀏覽3665|回應2|推薦7 | |

一‧顧爾德的《郭德堡變奏曲》

《郭德堡變奏曲》伴我躺在床上,思量著顧爾德與小津兩人的生日與忌日,也不禁思量起去年那個隨著SARS而消失的女子(我稱她bmw;註二);在顧爾德(Glenn Gould1932-1982)禁忍不住放浪出來的吟唱聲中(註三),耳中隱約傳來某種熟悉的振動聲響;身體在床上些些動了幾下,繼續聆聽「鋼琴與女人」的心聲。不久,家中電話的鈴聲終於打斷了這一切。

我爬起床,變奏曲繼續在變奏,電話筒另一邊另一個人女人(我稱她為cmw)開始用話「奏」我;「為什麼行動電話不接,你的行動是做什麼用的?為什麼這麼久不打電話給我?」之類云云。她即使罵人,聲音還是好聽的,不過,現在在我心中真正響起的聲音,卻是三個多禮拜前,我站在台北光點戲院池邊苦情地想著她。

去年冰冷的十二月底,在光點戲院偏門那無人流連的小池塘邊,我用我的腳時隔多年之後,再度非常同情著這個女人;淚水在我眼眶裡打轉,不過,就像池裡的水,始終靜靜地躺在池塘裡;白茫的視野一直橫亙在我眼前。

也許是天氣太冷了。也許是高峰秀子(1924~)給我的感覺太冷了。

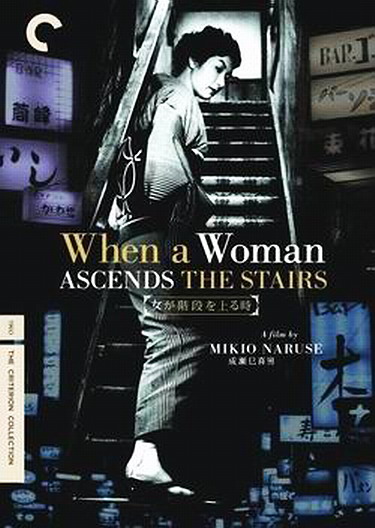

那天是台北的小津百年影展(2003/12)最後一天,為了等看最後一場的【我出生了,但..】(1932),在還必須在寒風中等待四小時的苦境下,我硬著頭皮進去看了成瀨巳喜男(1905-1969)這部【上樓梯的女人】(1960)。

幾天前親眼聽到林正盛等國際大導演,對成瀨巳喜男的電影之高度讚賞,尤其是他們那種種慷慨激昂的放浪說詞,尤其就在我剛看完【亂雲】(1967)與【山之音】(1954)後,走出來,令我當下對台灣新電影的感覺,不禁發生些許折扣之變。

然而,這一切的變其實是無妨的;真正悠悠吾心深處的是:自己的直覺究竟在哪裡?自己的味覺是否依舊柔軟輕飄?

跟林強說完話後(註四),我跟林強一起從偏門走出去,他要去搭捷運,我要去吃晚餐,他遞給我一個點心餐盒:「這樣可以省一點。」我返回光點,在偏門旁那個池塘邊咬著開口笑,看著池上大榕樹的樹鬚在冷風中傭懶飄散,不知在什麼時候,腦海中突然掀起一陣驚濤巨浪。

多年前我所認識的cmw,她的職業、生活與感情上的遭遇,簡直就是從這部電影(1960)中走出來的高峰秀子。

我頭一次見識到電影與現實生活如此逼近。

二‧媽媽桑變奏曲

電影的故事是這樣的:外表氣質高雅非常的高峰秀子,飾演酒廊裡的媽媽桑,她的工作績效並不太好,她的老公死的太早,她的家人老是向她要錢,每個來的男性顧客老想約她明天一起「吃飯」。

終於有天她病倒了,回家鄉休養仍不得安寧,家裡的人繼續跟她要錢,老闆娘也跑來假探病之名,實要她把顧客的呆帳追討回來。回去上班後,她先是被一個貌似老實的男客人騙婚,接著又被一個她所衷情的男客人強暴。隔天醒來,她雖然沒感到後悔,但這強暴了她的男客人卻跟她說再見(說不定還想趁她未醒之前,順腳偷偷溜走),因為他今天就要被外調離開東京。

他走了,留下價值十萬塊的股票。她跑去送行,把股票留給那個男人的老婆;那看似一表堂堂、很man的男人,在妻小面前連個屁都不敢吭一聲。女人又回到她那家位在樓上的酒廊,她之前說過她最痛恨上這樓梯,因為每次一步步踏著樓梯,她就感覺到千頭萬緒地不快,但只要進了大門,她就完全拋開之前那種種不快,與客人痛快地拿酒對幹起來。

電影結束了,高峰秀子又上樓梯去了;一切其實並沒有重新開始,半老女人的腳還必須繼續,在階梯與階梯之間奮力掙扎。

片中的高峰秀子受家庭擠壓成家中必須吐錢之人,還被工作壓擠到終成公司裡唯一吐血之人;而在她心情惡烈到在吐酒邊緣時,卻被暗戀多年的男人所強暴。

唯獨這部份,cmw是在我退伍兩年後,一通電話裡告訴我的,其他的都是在我還在唸大學時親眼目睹的。我最初是在她家鄉認識cmw的,她在我到原住民部落做田野時,擔任我的翻譯人。不過,如果我們沒有在她老家庭院的葡萄藤架下,暢談了一晚,在我們回到台北後,大概也不會再有聯繫與來往;而我也因此知道她與別族女子,在中山北路那一條條巷子裡的種種窘困之境。

三‧大男人變奏曲

站在那一灘被冷落的池水(註五)前,靜靜地思想著我們人生的感覺「從何處來」,熱情地懷想我們對人生的感覺「到何處去」。高峰秀子、失眠的bmw、人生際遇是「上樓梯的女人」的cmw;那些「大」男人激昂浮浪的說詞「從何處來」?或竟是相對於這些飽受社會壓迫的女人,另一次(自以為)「翩然」站在樓上的變奏曲罷了。

女人被社會狂野的力量推擠上樓;「大」男人自以為站在狂浪巔峰,而渾然忘卻(時或不知)樓梯逐層而上,那股緘默卻扎實的力量與美感。

來自書本上的知識,究竟在我們的人生路上,帶給我們什麼樣的感覺?我們如何可以將得自書本上的知識,與走過的人生路、沒走過的幻夢之路,在這三者間建構出一座座結實的階梯?

也許是自己緘默的個性使然,也許在中央研究院三年多,聽了不少僵硬而激昂的知識之聲,令我對「來自書本上的知識」,總也懷抱一股「緘默卻扎實的力量與美感」。

關於扎實的力量,樓梯式結構更迷人的是,它隱蔽著扎實的窘困式階段性。我跟bmw在去年十一月去看周杰倫的演唱會時,我們在親眼看他唱起〈忍者〉時,她忽然對我述說起對「忍術與插花」美的聯想,我聽了突然對周杰倫的僵直性脊椎炎,與他的創作才情間有種怪怪的聯想。

那一節節脊椎失常的聯繫,所意謂的不僅是正常的營養液不正常輸送,氣韻不再能以生動的方式來運動,而是某種無從設想與控制的扭動──或是來自歪曲之詭動,或者來自想回歸正常的匱乏之動。

演唱會後我帶她去唱片行買《郭德堡變奏曲》時,在幾度看著她在CD架前彎著腰的背,‘我一個人在家乖乖的學插花’(周杰倫〈忍者〉),頭一次給我一種很扎實的美感,它像附著在我背一般,一路跟著我回家;直到我夜半起床喝大紅袍時,令我變奏地想起我在cmw家那天晚上,「孩子與蚊子」的情景。

四‧孩子與蚊子「斜」奏曲

那天晚上我從外面練琴回來,挫折感百倍的內心,正還為我一輩子恐練不成《蘭花花》(註六)而憂愁,她突然打電話來要我「幫她一個大忙」。四、五個小時的時間也還好,幫人「照顧」一個兩歲剛出頭的小孩「睡覺」,還真教我破天荒地憂愁。

她說她的小孩脾氣很好,「如果醒了,就餵他喝點牛奶,溫的就好,不需太多」。她出門去辦事了,我坐在小孩床邊那張沙發椅上,一邊守著電話,一邊守著小孩。幾度探身到那張上下舖床裡,看著嬰兒那完全鬆放的臉與身體,心情從不安慢慢變得從未有過的柔軟。在柔軟中我很清楚地看見一隻蚊子倒掛在上下舖的隔板上。

在無從下手的狀況中,我的焦點從孩子變成蚊子;這個「焦點」一直持續到她回來。不知為什麼,這種盯著一隻倒掛的蚊子近乎兩三小時的「影像」,多年來時或在腦海中,像跳出海面的飛魚般,乍然在深夜裡翻滾出來,閃閃發亮。直到那個盯著bmw的背、(第一次在晚上轉醒時)喝著大紅袍──被蚊子吵醒過來的晚上。

在雙手一陣揮舞後,耳朵仍有蚊風狂竄,而憤然起身決意與這夜間的惡魔做戰。床之邊、桌之角、鏡之巔、櫥之緣,一陣天南地北的搜索,蚊蹤依然渺茫;是很想再躺下,但那股在黑夜中耳邊掃狂風之氣,實在教人太也難消。

看點書吧,才這麼想著,眼睛像閃電般亮了起來:那傢伙竟就掛在枕邊書堆一的角上!牠細長的爪子勾在一本書嘴上,三十度角傾斜背對著水平的床面;從牠的肚子飽滿的程度看來,我早做了牠的宵夜,牠現在很可能在睡覺──如果我躺下了,牠就背對著我的臉!

只覺臉上有點火熱;昔非今可比的是,現在我手上有萬無一失的電蚊拍,角度上雖然有點歧嶇,但只需把枕頭移開,電蚊拍向後傾斜三十度的面積,依舊可以教牠難逃天羅地網。在蹲著的身體緩緩昇起、將綿被一角靜靜移開、把枕頭悄悄挪走,這一連串過程中,我竟感覺身體內外原本緊縮的力量,不知在什麼時候、不知為什麼,一下子全數放盡,肌肉與心思完全合一地鬆展開來。

「閣下已然是我囊中之物」的信心,再度將眼睛專注的亮度放強,覺得這時候的身心狀態已然達到練太極拳時,師傅一再要求的那種絕對放鬆的不可思議狀態。

我不用想,我看見,自己像游水般從站起身,到將蚊子捕進拍、按扁在地,這一連串過程,舒鬆到難以言喻的暢快境界。

將牠與面紙一起丟進廚房的垃圾桶裡,我不用想,就把大紅袍從冷凍層裡取出,那感覺竟產生幾許從狹窄而陰暗的岩壁間,輕取出山的妙感。

煙絲裊裊,霧氣遙遙,心思悠悠,懷想著剛剛身心那股「力氣放盡」的神妙狀,卻也驚奇於所有動物中,人類是最慣於用背仰睡,而把身體最脆弱的肚子部位,竟在我們最不設防的睡眠狀態下暴露出來。

高峰秀子到車站去送行,語調與肢體之堅強,令人無不動容這個與內外環境纏鬥不休的女人;然而,在火車緩緩開走,鏡頭從那個男人逐漸偏斜的窗子口,斜乜高峰秀子變得渺小的身影,那一瞬間,我覺得像被蚊子叮咬了一口──輕輕的一口,深刺進血管。

五‧成瀨巳喜男協奏曲

帶著和服「背包」、一身堅毅不能屈的高峰秀子,在移動的火車窗口逐漸小到突然不見時,腦海中多年來的那條「飛魚」突然跳了出來──高峰秀子像一隻緊勾住火車窗口的蚊子,她跟那男人的老婆坦白同時,輕輕地叮咬了那男人一口(「我不要你的錢、只要你的人!」);火車走了,高峰秀子在這家人眼前消失了,她的背影繼續緘默地對著這家人(小孩對母親說她是個很漂亮的女人;在老婆面前露出馬腳的男人,心中又痛又癢;男人的老婆更小心男人在她背後的暗夜行動)。

這樣的高峰秀子令我想起bmw對周杰倫的忍者理論,令我想起周杰倫的背,予我一點在夜半起床喝大紅袍的津水,教我看見一縷現在沒出現在我眼前的小津電影的「升」煙。

忍者那些花樣繚亂如天上繁星的詭變之術,真能在千鈞一刻中「適時擇取」使出,除了要靠平日扎實的訓練,更需要一種在危急中肌肉與思緒全然鬆展的美感,一種全然忘卻使盡全身力量、心肉無縫合一的「wagali-mashida狀態」──看似半點也不需使力的花道,之於忍者最大的秘密,也許就在這裡。

思想起跟bmw最後一次喝茶時,音箱中送出周杰倫唱著的〈爺爺泡的茶〉;也許真象與SARS無關,而在於我泡的茶沒有「爺爺泡的茶有一種味道叫做家」;也許高峰秀子在火車動蕩中的背包,教我確定了我對成瀨的電影的直覺,也確定了人們對成瀨電影中無家可歸的女人,堅強形象的詭辯臆想。

高峰秀子喪夫之後,在銀座的酒廊裡執業五年,從未失身過,直到她所暗戀的人強暴了她。她隔天醒來,對男人說她並不後悔,還說她愛他,男人卻說原本昨天晚上他只想把十萬塊的股票留給她就走的。高峰秀子去送行,直挺挺地面對男人的老婆,不僅當面把股票還給她,還說未來有需要一定當面向太太借。

外強中乾的男人走了,她沒掉一滴淚,還爬上樓梯繼續上班打拼。今天一早醒來,她本以為這個奢華的空蕩之家,將因昨夜把身體壓在她身上的這個男人,變成一個真正的內心之家,沒想到那竟是一場貨真價實的夢。無家可歸的女人最後勇敢地,再去把這場夢徹底擊碎。

置之死地而後生的氣魄,再沒有比這更震撼那些大男人的了。從沒懷疑這是一個堅毅的女人,我疑惑的是:經過這一場驚天地裂的決(絕)戰,她還剩有多少「更」堅毅的力氣?

歷經空前的打擊,她奮力使出空前的力氣,她還有多少更多的力氣繼續來應付,「還」那沒完沒了的家庭負擔與工作壓力?後面這些日積夜累的瑣碎壓力,恐怕比這奮力一擊更難以為繼。難道,電影這需做到這奮(憤)力最後一擊,就夠了?

對於大男人,也許是吧?對於小男人的力氣生活,這恐怕是一種藝術的幻覺而已。

那奮力一擊,也許既是她畢生的代表作,但更可能的是,這也教她力氣用盡。這是堅毅者一定必將付出的代價嗎?顧爾德五十大壽前再錄的《郭德堡變奏曲》,咿咿哦哦地在我耳邊響著:從來沒有人注意到,顧先生在這張唯一破天荒重錄的樂曲中,時隔二十二年,他那始終忍不住的「咿咿哦哦」,更似最後的奮力一擊之力!

沿著這一條曲曲折折的路走來,來到「力氣用盡」處,總是顧守著「家與家的崩潰」的小津,緘默地「插花」進來了。

六‧小津的《郭德堡變奏曲》

在周杰倫第二張專輯《范特西》(2002)中,較少人注意的一條曲子〈對不起〉中有這麼一句詞:「我懷念起國小的課桌椅懷念著用鉛筆寫日記 紀錄那最原始的美麗 紀錄第一次遇見的妳」我常懷疑CD裡的歌詞「鉛筆」這兩個字是印錯的。

它不僅唱起來「音」更像「錢幣」,且在「紀錄上」,「錢幣」要比「鉛筆」更逼真。常常我都把鉛筆「聽想成」錢幣,常常我就想起遠在十幾年前我就看過的小津的【心血來潮】(1933;註七),片中的喜八老爸有天給兒子五分錢當零用錢,兒子拿著這個前所未見的大錢跟喜八老爸說,它的齒輪還可以用來磨指甲,老爸說他竟然從來都沒注意過這「事實」。

很不可思議的是,似乎也從來沒有人察覺過,即便再高明的評論家都忍不住要對各電影大師鏡下的男女,述說像「男的勇猛力拔,女的堅毅不拔」之類的性格描寫用語,但幾乎沒人「能」對小津電影中的人物,以類似這樣的用語在文章中述說過。

「事實」很可能不是,再「大」的人們面對小津這些柔軟如烏龍麵般,使不出如此有力的字眼來描繪;而是「大」人們對於小津鏡下每個都教人津津有味的人物,失去了向來的著力點與用力處(註八)。

經驗再老道的電影論述者,面對小津電影的這種無力與失力處,最足以解釋他們為什麼想破頭,還是拿不出一絲解釋小津「為什麼」從【晚春】(1949)開始,對鰥夫與寡婦老是在嫁女兒,「能」如此樂此不疲的力度?

從【晚春】開始十三部電影中這五部(註九)嫁女兒的影片,小津的心力與能耐,恐怕是很接近周杰倫歌詞(作詞者方文山)中所說的‘在家乖乖的學插花’。

這五部看似以「嫁女兒」為主題的影片,徹底展現著小津對他鏡下人物,一次又一次的排比展開、錯落再致──這種能耐之被人們錯看成是「樂此不疲」,也許有點像小津說她娘的墳墓成了饅頭,都同樣是在無力處中施展自己的力之表現方式;不一樣的是,小津使力的方式完全脫離過去電影的重力場。以小津式幽默,也以現代人的戲謔之詞來說,小津電影是世界電影史中,徹徹底底的外星人。

「女兒嫁不停」的秘密也許是這樣子:「老媽不知哪天會仙逝(回駕到天上還給老爸)」,是不時會叮咬小津的蚊子;既是46歲的小津(註十)從此開始,力圖把自己從「上樓梯的女人」,蛻變成夜深醒轉起來打蚊子的男人,還是教他將之轉入電影中最能「換」盡全身力氣的「禪意」。

說得更究竟,這五部電影是小津的《郭德堡變奏曲》。

小津之所以為小津,就在於他把他的著力處變成了,東西方人至今無人可以「力擊」的──小津流花道。

這種電影,絕對空前;而以當代人非力拼上火星不可的誤解能力以觀,其絕後的機率只有比人類上火星的可能,更大。(註十一)(2004/0121)

(註一) wagali-mashida是日文「我知道了」的羅馬拼音。

(註二) 這位女子近年來幾乎每天失眠,我前年介紹她「吃的偏方」是,巴哈當年幫其學生郭德堡為了失眠的僱主,而做的這首號稱是催眠曲的《郭德堡變奏曲》。這位女子在SARS之後消失無蹤後,我還三不五時聽顧先生彈的這首曲子,這與失眠兩不相關,倒是跟「不免用力」比較纏綿。

(註三) 關於顧爾德種種奇行怪狀,總是被人非常津津樂道;然而,即便連專家在道顧先生那種邊彈邊唱的怪狀時,卻很少對「顧氏唱腔」詳加研究。

(註四) 請參見本網站之「一面旗幟:在、不在,台灣」一文。

(註五) 在近兩週的小津觀影經歷中,我從未見過有一個過客、一位影迷,對這灘池水投下一絲好奇的眼神,這灘在台北市難得一見的池水,對光點過客與影迷,是一盆令人無感的插花。

(註六) 《蘭花花》本是一首陝北民歌,主要流行於延安﹑綏德等地。歌詞敘述一位美麗﹑可愛的農村姑娘蘭花花﹐被迫嫁給地主周家﹐但她並不甘心於這樣的生活﹐並私自與情人逃跑的故事。曾改編成二胡曲、鋼琴曲與歌舞劇。現有二胡曲中像此長達近十五分鐘者,並不多見,而其曲式結構柔美與激昂對比強烈,在二胡曲中更是一絕;七零年代末,北京出生的香港二胡演奏家黃安源,在第一次來台的演奏會上拉奏了此曲。

(註七) 這是電資館至今僅有的一卷小津默片的錄影帶,當時沿用的是李春發(李三沖)的譯名,【佚事】。

(註八) 禪宗與佛教的究竟,都在教人徹底打破過去的思維習慣、情感牢籠。這也是佛教一再言說的重生的究竟義。中外所有論述小津電影的文章,儘講小津電影的「空、無」,來闡述小津的禪意,可見滿紙儘是「禪宗」皮相之見。

(註九) 這五部嫁女兒的電影是:【晚春】,【麥秋】(1951),【彼岸花】(1958),【秋日和】(1960),【秋刀魚之味】(1962)。

(註十) 小津46歲拍【晚春】這年,母親64歲,而小津的父親在69歲時「突然」去逝。

(註十一) 也請比較德國導演何索在溫德斯的【尋找小津】中,對小津電影與外太空關係的那段評價之說。請參見本網頁即將刊載的【尋找小津】一文。 圖上:年輕時的顧爾德 圖下:【上樓梯的女人】 圖下下:【東京物語】

|

|

| ( 休閒生活|影視戲劇 ) |