字體:小 中 大

字體:小 中 大 |

|

|

|

| 2009/01/06 11:16:53瀏覽1394|回應0|推薦4 | |

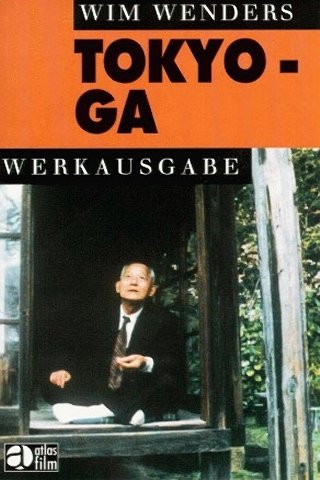

導言:溫德斯(上圖,身為【一頁台北】監製,於2008/12來台北時在師大夜市嚐滷衛)的【尋找小津】(1985),不僅在國際上很有名,兩岸四地更是不乏對此片的崇拜者。電影實在拍得不很好(意思是夠不上大師之作的水準),但是為什麼這部影片吸引這麼多人?溫德斯在這部紀錄片,既沒拍出小津味,也沒從小津身上學到“形式精簡”的東京,更沒有別樹一幟的影像風格。 說來倒是很有趣的是,溫德斯反倒在整部影片呈現出,一種失魂落魄的「氣息」;全片散亂的形貌也還真符合這股「精神」。 然而,當我們把溫德斯親自為影片配的旁白,我們對整部影片的「內容」就產生180度的改觀。真誠的旁白,落寞的音調,我們真的了然大師為什麼拍不出大師之作的影片了:他真的是那麼奉小津電影為神聖之物,他真的是找不到小津,他真的是找不到自己通往小津的道路,他真的找不出小津的東京。 他真的只能用口語來表達他那名揚國際的「溫氏情感」了。

【尋找小津】 / 溫德斯 如果說我們所處的時代仍然有神聖的事物存在,如果電影仍有它神聖的珍寶存在,那麼對我來說,只有日本導演小津安二郎的作品。 他拍了54部電影,在20年代拍默片,30到40年代拍黑白片,最後拍彩色片,直到 極度精簡的形式,縮減到幾乎只剩內核,小津的電影一遍又一遍地講述著相似的故事,總是同樣的人,居住在同一個城市裏:東京。時間跨度長達40年,靜靜描述著日本生活的變遷。小津的電影講述著日本傳統家庭的緩慢消逝,以及日本民族特性的緩緩淡出。這並不是由沮喪地展示西方新事物來渲染,而是通過一種清淡如水的鄉愁來呈現,呈現正在日本大地上悄然逝去的東西。 它們都是徹頭徹尾的日本電影,但同時也是世界的。我可以從中辨認出全世界每一個國家的每一個家庭,辨認出我自己的父母,我的兄長,還有我自己。對我來說,之前從沒見過,之後也再沒有見到過,電影能如此貼近它的內核:表達我們時代的一個人的影像,一種實在的,真實的影像,從中你不光能辨認出他這個人,更重要的是,他自己能據此發現他自己。 不論如何,小津的作品並不需要我的盛讚,這樣一件電影珍寶本來也只能出現在不可能的想像中。所以,我的東京之旅絕不是朝聖。我只是好奇我還能否從時光中追溯到什麼,是否哪里還留有他的一點痕跡。或許會有相似的影像,或者是人,更或者東京已經變了太多,在小津離去20年之後,已經找不到什麼了。 我一點記憶都沒有留下。我只是不記得了。我知道我那時在東京。我知道那是83年的春天。我只是知道。 我帶了一架攝影機,我拍了影像。這些影像現在還在,並變成了我的回憶。但我總禁不住會想,若我當時沒有帶攝影機去,我現在記得的東西也許會多一些。 飛機上會放一部電影。像以往一樣,我嘗試不要去看。像以往一樣,我發現我又看了。沒有聲音,那小螢幕裏的影像在我看來空洞無物,並虛偽,造作。 看看窗外感覺很好。我暗想:“如果有這樣一部電影就好了,就像你偶然睜開眼睛,只是四下看看,不想證明任何事情。”

東京像一個夢。到今天,我看我自己拍攝的影像都覺得像是擺拍出來的。就好像在很久很久以後,你找到一張紙,上面是你在某一個清晨塗寫下的剛做的夢。你讀著它,充滿驚奇。 你什麼都無法識別,好像那是一個別人做的夢。就像現在,我真的無法相信自己曾真的行走在這樣一個墓園裏。在這裏,在這怒放的櫻花樹下,有野餐的人們喝酒,大笑,隨處都有照相機的快門被按下,而烏鴉的叫聲時不時擊打我的耳膜。

直到在地鐵站裏看到一個就是不願好好走路的小男孩,我才意識到我攝下的東京的影像仿佛一個夢遊者所見。沒有其他哪個城市,連同它的人民一起,讓我感覺如此熟悉與親密, 這種親密感在我親身去到那裏之前就有了,而這僅僅是因為小津的電影。我想要重新找回這種熟悉感,而我拍下的東京影像就是要找尋這種親密。從這個地鐵站的小男孩身上,我辨認出了小津電影裏那些叛逆的孩子們。或許,我只是想要辨認。或許,我是在尋找那些早已消逝的東西。

那個晚上,以及之後好多個晚上,我都沉浸在彈子遊戲廳裏。在震耳欲聾的雜訊裏,你坐在遊戲機前,和許許多多和你一樣的玩家一起,但出於某種原因,所有的人都是孤獨的。他們看著數不清的金屬球在釘子間穿梭尋找出口,偶爾贏一把。這個遊戲創造出一種催眠狀態,一種怪異的幸福感。輸贏已變得不重要。但是時間流逝,你喪失了和自己的聯繫,而與機器融在一起,也許你會忘記你一直想忘記的事情。這項遊戲首先在日本戰敗後出現,那時日本人民都有一個巨大的民族創傷需要遺忘。 只有那些很有技巧或超級幸運的人,才真有可能增加彈珠的數量,並用它們兌換香煙,食物,小玩意兒。或者兌換信用券,去旁邊的巷子裏把它違法兌換成現金。 我搭計程車回旅館。 東京冷漠並不友好的現實影像越是像洪流般衝擊著我,對,甚至還有那些野蠻的影像,我腦中另一部分影像越是變得更加清晰有力,那時我從小津電影中瞭解到的那個虛構東京裏充滿愛和秩序的世界。那是能在紊亂的世界中尋回秩序的影像,那是能讓整個世界呈現透明的影像,也許那已不復存在。或許那就是在當下無法出現的影像,即使小津活著也無法再出現。也許那些瘋狂膨脹的各種影像已經令過去的日子破碎。也許過去的日子真的一去不復返。

當JohnWayne 離開的時候,不僅令星條旗飄揚,同時也令太陽旗高高升起。一次我睡著了,突然產生一個瘋狂的想法:“我現在所在就是世界的中心。每一個劣質電視機,不論在哪里,都是世界的中心。‘中心’已經變成一個滑稽的想法,‘世界’也是一樣。‘世界’的影像,多麼可笑的說法。地球上的電視機越來越多,而我現在就處在這個為全世界造電視機的國家,使得整個世界都能看到來自美國的影像。” 接下來的一天,我拜訪了笠智眾。他從小津默片時代開始就主演了幾乎他所有的電影,通常都是擔任比他自己年齡大很多的角色。在很多小津的電影裏,他是父親,雖然他並不比飾演他兒女的演員大多少。 笠智眾說,沒有哪個電影或演員對他產生過影響。他只是嘗試去做小津調色板上的一個顏色。他人生中最幸運的一天就是小津選擇了他,從所有人中選擇了他,從其他所有人中選擇了他。若不是這樣,他的人生會是完全不同的。小津給了他一個角色,給他施以溫柔的壓力教會他演戲。他開始只是個小人物,而因為小津,他變成了笠智眾。小津成就了他。對他來說,沒有其他的解釋方法了。

這些女人認出笠智眾,因為他最近參演了一個很紅的電視劇。他之後告訴我,現在沒有人因為他在小津電影裏的角色認出他。他這樣說著,似乎在道歉。 我們搭火車去埋葬小津的墓園。 這個火車站曾在他自己的電影裏出現。 小津的墓碑沒有名字,只有一個中國字:無。意思是:空白,虛無,什麼也沒有。 我在回來的火車上想著這個符號。虛無。小的時候,我常試圖想像虛無的樣子,而這種想法到最後總會令我感到害怕。我總是對自己說:“虛無不可能存在。存在的只有實在。”若和電影關聯起來,沒什麼其他的詞比這個字更空洞更無用了。每個人都用他自己的眼睛看到實在。人們看到他們愛的人。人們看到圍繞在自己周圍的東西,看到他們居住的城市或農村。人們也能看到死亡,人類的死亡和事物的暫時性。人們看到並經歷著愛,孤獨,快樂,悲傷, 每個人都知道個人經歷和螢幕上描述的故事之間巨大的鴻溝。我們學會如此自然地把電影和生活分開,使我們能夠突然發現電影裏真實的地方,或許只是背景裏一個孩子的手勢,或許只是一隻鳥兒飛過螢幕,或許只是一朵雲在一瞬間投下淡淡的陰影。在現今的電影已很難發現這樣真實的瞬間,因為人們刻意想要拍出事物原本的樣子。這就是為什麼小津的電影如此特別,在他後期的電影裏,這樣的真實瞬間確實存在。不,不僅僅是瞬間,從第一個鏡頭到最後一個,延續著的全是真實。他的電影就這樣綿綿不絕地展示著生活本身,在他的電影裏,人,物,城市,農村都是自己在表達自己。這樣對真實的描繪,這樣的藝術,已經不復存在。它只是曾經存在。而“無”,虛無,卻存在直到今天。

回到東京,彈珠遊戲廳已經關門了。只有修改釘子的人還在工作。明天,所有的球都會走不同的路線,今天讓你大贏一把的機器會在明天讓你變成絕望的輸家。 Shinjuku.日本的一條酒吧街。在小津的電影裏,那些被拋棄而孤獨的父親們都在這樣的巷子裏流連。我架好攝影機,像以往一樣拍攝。忽然間,再一次地,同樣的巷子,同樣的機位,同樣的5 第二天,依舊是那個墓園,依舊是那幾隻看不見的烏鴉在叫,而孩子們玩著棒球。而在市中心摩天大樓的樓頂,大人們玩著高爾夫。這是一項讓日本新近沉迷的運動,即使很少有人能有機會去真正的高爾夫球場試一把。 在小津的一些電影裏,對於這種運動的描繪都包含著淡淡諷刺。不論如何,我很驚奇地發現,這運動已變成純粹的形式,只講求動作的漂亮與完美。而這運動的真正目的――把球打到洞裏――已經完全被遺忘。我找到最後一個這個目的的衛道者。 我離開那巨大又嘈雜的體育場,匆匆找點東西吃。和往常一樣,你可以在飯店外的架子上直接看到所有的食物。然後我掉頭回體育館,淹沒在刺眼的照明燈裏。 它們一開始都是真的食物,被倒上凝膠狀的物質並冷卻,做出模型。完成的模型裏再被倒入蠟,這些蠟模型被修飾,上色,深加工。蠟必須一直保持溫度,否則做一個蠟三明治的過程就沒有那麼像做真三明治了。 我在那裏呆了一天,唯一禁止我拍攝的是他們的午餐時間,他們覺得有點羞恥。所有的雇員都坐在他們的蠟製品旁邊吃著他們自帶的食物,那些看起來和旁邊的複製品一模一樣。你都會不禁擔心他們會不小心咬到蠟。 在東京塔頂,我碰到了一個朋友,荷索。他在日本逗留幾天就要轉去澳大利亞了。我們交談了一會兒,他說要地上殘留的景物幾乎消失了,沒有什麼清純與透明的東西,要想尋找,只有上太空。

不論我是多麼理解荷索對透明純粹影像的追尋,我想要的影像只有在這裏才找得到,就在這下面,在這城市的嘈雜裏。儘管經歷了種種,我仍然對東京印象深刻。那個下午,我計畫去新開的迪士尼樂園。但是一想到那是那個加州迪士尼的完全翻版就讓我悲傷,我掉頭回去了。同時,也下了大雨。我並不後悔,因為之後我不小心闖入的城市公園讓我碰到了一群年輕人,他們不會因為這點雨阻擋他們要變成美國人的腳步。 那一晚,我在Shinjuku的一個酒吧碰到了一位法國導演,他也是個狂熱的愛貓人,Chris Marker。那個酒吧就是以他的一部電影名命名,La Jetre. 之後幾天我才看到他的新片:陽光下的美麗,那裏有著對我這樣的外國人來說永遠無法企及的日本影像。就像其他許多攝影師一樣,Chris Marker不願意被拍照,但今晚,他勇敢嘗試了一把,露出了一隻眼睛。 火車。火車。小津電影裏出現過的所有火車。小津每部電影裏都會出現的火車。 厚田借給我一本小津的原版劇本。我一頁頁地翻過去,虔誠而絕望。我一個字也無法破譯,包括電影的名字。# |

|

| ( 休閒生活|影視戲劇 ) |