字體:小 中 大

字體:小 中 大 |

|

|

|

| 2008/09/07 10:43:32瀏覽1570|回應2|推薦17 | |

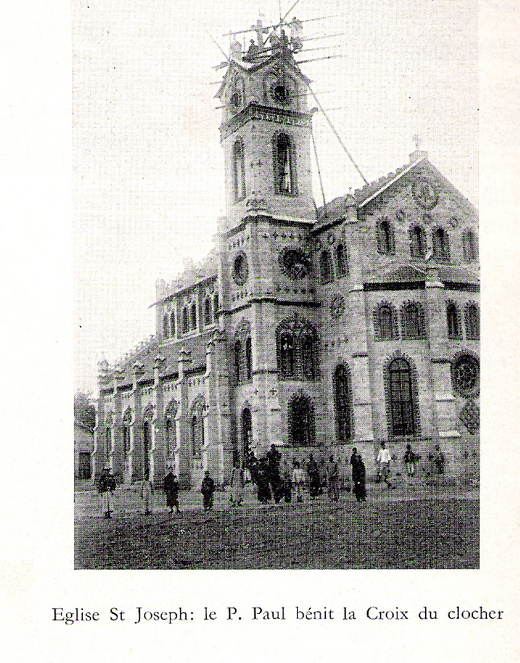

在高郵天主堂有一段不爲人知的歷史,我在此記錄下來: 在上個世紀這裡就已經有幾個熱心的教友開始他們的傳教工作,那時有一位 Prinien 神父在此地創立了居家河教堂,並有一位 Debesses (華克誠)神父在一位薛傳教員的幫助下編立了一本法華字典,後來另一位 Debodmann 神父將成立的聖堂規模擴大。到了 1930 ~ 35 年,此地遭遇了戰爭及水患的災禍,這時沈巴博納神父及地方鄉紳王鴻藻先生與上海天主教救濟會的 Jacquino 神父聯繫,救助了許多難民。 我是在 1938 年 8 月底來到高郵,這時水災爲禍,平地汪洋一片,地勢稍高的村莊間必需靠著小船才能維持交通;這時也是抗戰期間,共產黨開始他們在鄉下的活動,藉口抗日,實爲建立他們的勢力、傳播他們的思想;各地遊擊隊的行動激烈,隨時都有遭遇槍擊的危險,鄉下人不敢自由的活動。 這種的環境使的傳教工作觸礁,我在高郵十五年的教會工作也無法進展,我只能維持著原來教友的生活,很少有新領洗的人。教友們因爲不平安的威脅而不敢出門,但我還是冒著危險活動,記得有一次遭遇一股遊擊隊的留難,所幸其中有一人在監獄時曾經我的探問並治癒惡瘡,才免受害。我常常用一天的時間或坐船或走路的拜訪偏遠地方的家庭,或是在三土、崔徐夏、界首這些地方停留一個晚上作彌撒、送聖體,堅固信德。我繼續這樣的工作,直到共產黨勝利,禁止我出門。 1948 年時他們開始拆毀鄉下的廟宇,居家河的聖堂這時也受威脅,幸虧黃仁言先生和一些地方人士的情誼,得他們之幫助,聖若瑟教堂才暫時免遭危害。 共產黨後來成立了一個叫"愛國教會"的團體要將我趕走,他們叫人編造我的罪行開會控訴我,這時我才在一個軍人的押解下,離開高郵到了香港,那年是 1953 。 一九九四年初,有一位蘇雲望神父曾以口述託我記下以上的記錄。 神父在口述這些過往時,語氣平和,真像是在述說一段遙遠的記憶。只不過或是他在開頭所下的「歷史」兩字,對我個人有因爲不只是「通鑑」的沈重,以致謹慎了起來吧,只或是末尾的段落也觸啓我自身對中國近代史的一直存在的詭譎盲點吧,記錄時心頭就打著無數的問號,只是這時神父祥慈的態度,卻讓我無能於打破,因此也只微略的問及神父怎麼突起了記錄的原由,他則說是應內中黃先生後人欲整理黃先生事跡之請。 當然的,面對著蘇神父的口述時,我除了聽之外,還有手寫的動作吧,許多疑團雖然浮起,但並未多想。因此到輸入自己一個人面對電腦時,一些心與腦間的動作才開始更出現了些。 當時關於「愛國教會」這個還未曾聽過名詞出現的最快,不過立即暫止的,似乎是那不是神父單方面可以給我答覆的問題,因此那時我思與想的範圍,先安定停留在那本法華字典的編撰上,及那些時間點所拉長的時空多些,那些直觀起來較不屬於好奇,而是需要努力及認真的部分。當然的,那種思索的分泌不否認的也有種飽足感,不過滌慮好奇標籤後空陷的部分,我卻有種對「教會」及「愛國」的鴕鳥感,因此當時也就想如果有較自然的機會,說不定可以從神父口中稍探尋他一些感觸外屬於情境的部分。 當然的,當時三十出頭的我迷信於一種愛護自己的潛意識吧,不想讓問題停留,因此隔天下午將整理交出後,那種探尋似乎就已開始。那天坐下神父閱過後,我似乎迫不及待的就將自己腦海中的形成告訴了他,不過不知道是否也是種「愛國」在作祟,在參雜著些面對長者的羞澀中,我先將話語帶向本地一座廟宇落成剛舉行的醮祭,似乎是想先從文明匯流的方向,進入那個屬於神父較殘酷的記憶的,不過神父並沒有太多的反應,且這時神父來了幾位訪客,我也就先告了退。 在離開時,我想我糾雜著種輕歎與淡淡解嘲的感覺吧!那幾年頗迷信于一種使者觀,那在一些禁忌或疑難碰觸的問題不順暢時常存在,這不知是個人矛盾於如何才是探尋真情真理的最好方式的病竈,還是解決。而在那種歎息及解嘲?,或許更有更多是我從那段人類死亡得以千萬計的歷史的沈重問號所衝擊出來的吧,而那時我還有持續進行的工作,對於神父那段感覺不夠完整、甚至是結局突停的迷惘,也只是以一種大歷史旁支存在,再加上心海內一首唐詩《感遇》中的「飛沉理自隔」腔調,在不碰觸轉、業、智相識的諸相識前,還算能讓那份迷惘安定在某個角落。 又過了幾個星期吧,應修女之邀幫他們遷移了個百葉窗後,才又再遇上神父。那是修女們廚房旁公寓完工不久後的事吧,修女們說新住戶搬近來後,她們在廚房工作時常有人窺視,雖然裝置時我還笑著的對他們說,她們的模範生活怎麼不讓他們也學習,不過似乎也瞭解那種被人以一種居高臨下窺視的感覺,跟鄰居間互望的距離是不同的。 「神父,有一件事情跟你聊一聊好不好?」 「好啊,什麼事?」 是接著在放回鋁梯時,在神父的廚房前遇上神父的。而不曉得是否正缺乏諸相識的認定,關於那份迷惘我放置的角落仍不夠穩定,問候過神父後我就提及了,倒是神父很客氣的讓我進了餐室,還用他那顫抖著的雙手給我泡了杯咖啡。 當然的,關於神父所過的那種簡樸生活,我想我雖然不是第一次眼見,但從他那次從一個舊餅乾盒取出的幾塊碎蘇打餅乾,我至今想起都仍有不少痛心,包括如果沒有猜錯,那罐開罐不久的咖啡或還仍是去年主堡生日時送的。當然的,神父不讓我幫忙所拉長的那段時間,或許也曾沈澱點我問題的嚴肅,不過似乎我那種問出還是太直截,而那個答案的境況真的也不是我當時能想到的。 「神父,上次你要我的記錄?,有提到關於愛國教會,及你被軍人遞解至香港的事,有沒有?經過這麼多年了,你好像對共產黨對待你的態度,還是很不諒解,是不是?」 「共產黨?壞啊,很壞!很壞!」 對於讓已九十三歲的神父起了那麼大的 怨 怒情表,一時之間我有些不知如何繼續的楞停,只能傻笑, 關於整理神父口述時曾存過想瞭解的,像是神父口中所謂「編造罪行」中的編造者,及編造內容爲何,及遞解中與那位或些軍人是如何相處度過的,這時似都已經傻掉了,因之尬笑好久後我只能以道歉說出 : 「不好意思喔,讓神父您這麼生氣。我也不知道該從何講起,不過那個年代的中國人感受有外國人經濟及武力壓榨的部分,而且內戰時期有很多種不同的力量在凝聚,而且或許他們也不明白你們教會的理想,爲了凝聚某種力量,你們教會的理想甚至妨礙到他們,因此,……,呵,我不知道該怎麼說,好像在一些記錄裡,也有些人是靠依附外國人或你們做一些不好的行爲,……」 那時候雖然看著神父的神色緩和不少,不過也不知是否存有太多沒有拉近的落差感,我在帶著點謹慎碰觸的怯懦中,也就又將這個問題放下,雖然在回去後我曾自問對這些疑問自己有沒有出自於自己愛國的部分,當時我還責備起自己是不是當天動了電鑽,而有過直接鑽入的衝動,而雖然也檢討起一次想用白蛇傳裡白素貞盜寶的情節,與神父互動一個社會案件時,神父表明並未聽過時關於文化差異的互動,在蒐集一些寫作資料中,除了慨歎經書、史書不知爲何都要這麼厚、又要多少歷練才能汲出那已成詩歌般智慧的無能感外,「不要因為吃過幾顆豆,就當自己是成仙。」家父訓誡過的話語,也第一次出現的強烈。當然的,當時我並不知道那是我最後一次能跟蘇神父的談話。 過不久蘇神父就因病住院了,感冒而起的肺炎,在約一個半月後過世了。當第二次到加護病房探望時,我覺得他氣色恢復不少,但由於仍有的氣切及虛弱,他只能以簡單的書寫向我表達,不過以當時的狀況而論,我仍以認爲他是能走出加護病房的。 事實上也是,當時由於照顧車禍住院的弟弟,又隔了近兩個星期後才再去探望的,而護理人員也說他確曾移出過加護病房幾天,只是突轉的惡化才又被送回,但當時從他兩眼已被蒙住,及身上的插管現象,我似乎已經知道這種苦難已是無謂,只能是黯然的離去。 『 蘇雲望神父于一九0二年十月二十八日出生於法國普立殿省,一九二二年二月二十六日許末願入耶穌會,一九三五年元月六日升任神父。一九三九年奉派來中國上海教區傳教。……於一九九四年耶穌升天日晚間蒙主恩召,……,蘇神父畢生之志業在貢獻中華,爲造福人群不遺餘力,並………』上爲鄉內教友爲蘇神父寫下的生平事略開頭的部分。 蘇神父辭世的消息,是隔天一早修女打電話告知我的,而或許由於我只是個他們口中的望教友吧,雖曾經持續參加他們的彌撒及一些活動,不過三十歲前進入過腦海的部分,我只能承認那是個人試圖以加入宗教環境中,尋找經文以外對生活化信仰的認識,包括處在那個政黨抗爭頗浮化的年歲,那天恰從日曆上看見「護士節」的我,在日記上記下的是「蘇神父在護士節這天辭世不知道有沒有在抗議什麼」!從未有「昇天日」的記憶。當然的,這段感覺又是從照顧他的一位怎麼也不俱柔向護理特質的護佐,及最後一次探視神父時,一位護士爲神父抽痰時,由於是他說才剛抽過,是在經一位外籍退休護士的女士的指責後,個人感覺機械至帶有些粗暴的而來的。 一轉眼神父過世了六、七年了,而這六、七年裡,雖然我每年在他的忌日及耶誕節前後都去看看他,不過似乎也都沒有太多的話語能告訴向他,每次都只是獻上花束後站上半柱香的時間。或許吧,我是將我的心情調整成神父並不介意我每年的造訪吧,包括他那段口述的迷惘,包括神父二十歲就許末願所進入的那個宗教體系,究是純化或封閉的問題,我也都只以他在另一個世界早已看的更透徹渾整,並且不斷的引導我離開那幼年起因敵對戰士教育下的正反兩極而是對真理的進入,而雖然那種感覺好像常讓我覺得聽不到自己的心跳,也聽不到別人的心跳,故仍避免不了的時有對雄壯、威武的眷懷,那柱香的時間,就算是為洗淨這些而預備的。 生在一對寫著「福而有德千家敬,正則爲神萬世崇」的土地祠聯之中,不過卻因周遭世界流動的速度及角度,到了快三十歲左右才在拆除改建前才注意到,而雖然有幸在一個沒有戰爭的年月,在一些英文、物理、數學、化學間遇見過些「為天地立心」、「為生民立命」的文字,只是那些混雜在「民享」、「民有」之上的「俠武」式的虛矯民亂中,忘記了天地好久,迷混了生命也好久,看不清人與群更久,因之對於人與群的認知,關於人需要怎樣的神,群需要怎樣的神,人需要怎樣的神後才能達到無神,群需要怎樣的神後才能虛化到無神,好像都還是無數的問號及驚歎。 是日前將舊電腦的資料移到新電腦,才又打開神父的這段口述的,當然的,是這裡農曆七月還存在的一點法會氣氛,才想將它放進新電腦時也旁注下點自己曾有的這份釋結解冤情愫的,只不過似乎才只是將相關的幾個彙整連結進來,就又遇上了九一一,這不只讓我得重新考量神父的那句「壞啊,很壞!很壞!」究竟是怎樣的感覺,事實上遲鈍的我對第一時間從電視畫面上看見第二架飛機衝過大樓的那種毀滅行爲時,也只能是那句「壞啊,很壞!很壞!」的感覺。 只是……,只是揭印未臻號角早又響遍,但只但願當代的政權導領者,作爲前也能放點心思在未來的累世冤親上頭,以多一點規劃爲這個剛展開世紀的鋪展,睿除掉些上個世紀初始的錯誤。 2001/10

|

|

| ( 心情隨筆|心靈 ) |