Excerpt:凱薩琳‧英葛蘭的《This is 安迪.沃荷》

他們總是說時間會改變事情,但事實上你得自己去改變它們。

They always say that time changes things, but you actually have to change them yourself.

——安迪.沃荷 (Andy Warhol),《安迪.沃荷的普普人生》

https://www.books.com.tw/products/0010767632

This is安迪.沃荷

This is Warhol

作者:凱薩琳‧英葛蘭

原文作者:Catherine Ingram

譯者:李之年

繪者:安德魯‧萊伊 Andrew Rae

出版社:天培

出版日期:2017/11/01

語言:繁體中文

作者簡介

凱薩琳.英葛蘭(Catherine Ingram)

凱薩琳是自由藝術史學家,畢業於格拉斯哥大學,取得一級榮譽學位,就學期間也是哈尼曼(Honeyman)獎學金得主。她專研十九世紀藝術,取得科陶德藝術學院(Courtauld Institute of Art)藝術碩士學位後,進入牛津大學三一學院(Trinity College)攻讀博士學位,畢業後在牛津大學莫德林學院(Magdalen College)擔任特聘研究員。凱薩琳曾在佳士得美術學院(Christie’s)教授碩士課程,並曾於倫敦帝國學院(Imperial College)開課,教大學生藝術史。她也曾在泰德現代美術館開課,並在南倫敦藝廊(South London Gallery)擔任過私人助理一職。她現和家人同住倫敦。

繪者簡介

安德魯.萊伊(Andrew Rae)

安德魯是插畫家,為窺秀插畫工坊(Peepshow)會員。他曾就讀布萊頓大學(Brighton University),與來自世界各地的客戶合作廣告、印刷、出版及動畫,現居倫敦,在當地開業。

譯者簡介

李之年

成大外文系畢,英國愛丁堡大學心理語言學碩士,新堡大學言語科學博士肄。專事翻譯,譯作類別廣泛,包括各類文學小說、科普、藝術、人文史地、心理勵志等,並定期替《科學人》、《知識大圖解》等科普雜誌翻譯文章。近作有《另一種語言》(天培)、《我的孩子是兇手:一個母親的自白》(商周)等。

【Excerpt】

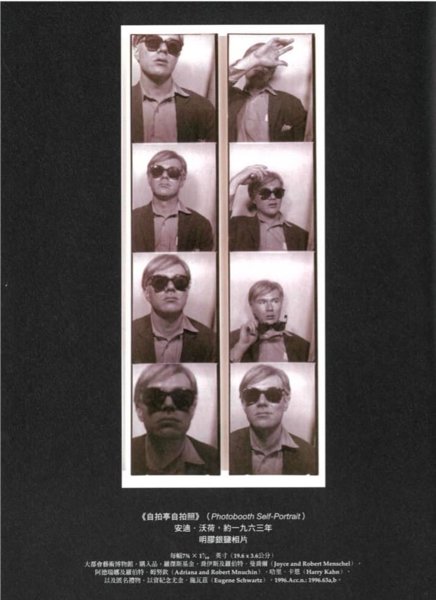

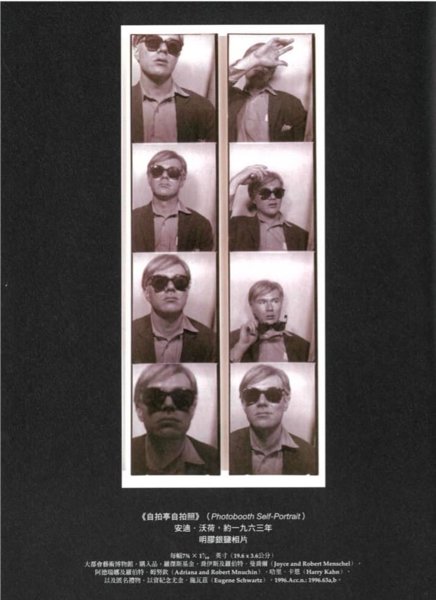

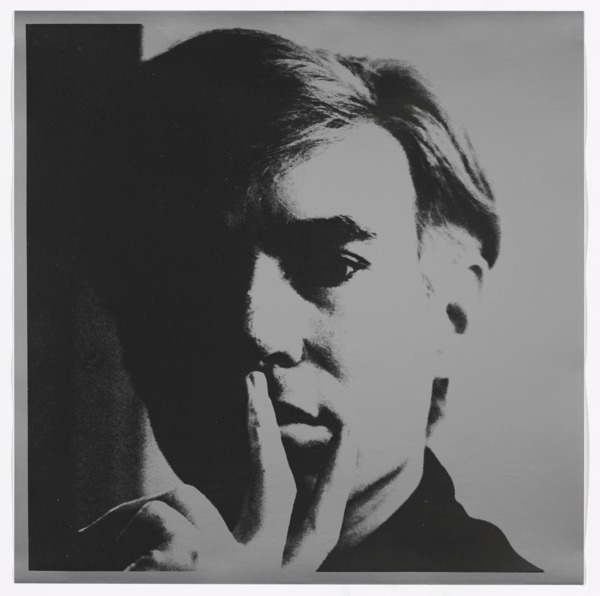

安迪‧沃荷在兩組拍立得照片中亮相:笨拙的小夥子搖身一變成了紐約大紅人,戴著墨鏡,頂著一頭銀髮,一臉酷樣。相機不停自動狂拍,沃荷則胡搞瞎鬧,將座椅調高又調低,在鏡頭前搔首弄姿。他一如往常,刻意跟我們保持距離:在其中六張照片中,他躲在又黑又大的墨鏡後;當他拿下墨鏡,又用手遮臉·或別開臉不看鏡頭。

這組自拍照儼然是含括普普文化的前衛藝術。拍攝地點在地鐵站和購物中心到處看得到,「拍四張只要二十五分」,主打便宜照片的自拍亭。即拍即棄的搶眼照片幾近四方形,捕捉連續的定格畫面,表現出時間進程,沃荷也挖掘出箇中之美。

沃荷只替相框的內容背書:「若你想全盤了解安迪‧沃荷,只需瞧瞧我的畫作、我的影片和我本人即可。那就是我,如你表面所見,再無其他。」然而,光亮滑溜的表面卻撼人心弦。不少人認為沃荷就像一面鏡子,鉅細靡遺映照出現代社會的空虚。

〈普普藝術〉

一九六○年代早期,沃荷成了紐約普普藝術圈的要角。除了安迪之外,普普大咖還有克拉斯‧歐登伯格 (Claes Oldenburg)、湯姆‧韋賽爾曼 (Tom Wesselmann)、詹姆斯‧羅森奎斯特 (James Rosenquist)、羅伊‧李斯登斯坦 (Roy Lichtenstein) 等人。這些大師雖各自獨立創作,卻英雄所見略同。大都會博物館二十世紀藝爾館館長亨利‧蓋札勒 (Henry Geldzahler) 形容這些人的崛起:「簡直就像齣科幻電影。你們這些來自城市各方的普普藝術家齊聚一堂,彼此互不相識,從淤泥中崛起,舉步維艱,苦心作畫。」

美國普普藝術家胸懷壯志,偏激急進。就像瓊斯及勞森伯格兩人一樣,普普派反對既定的藝術圈,不屑曲高和寡,認為藝衡不該只由精英文人獨享。普普藝術不需要任何相關知識也能欣賞,簡單、直白、有趣,謳歌現代日常生活。正如沃荷所說:「普普藝術家筆下的圖像,走在百老匯大道上的任何人都能秒懂——漫畫、野餐桌、男褲、名流、浴帘、冰箱及可樂瓶——這全是抽象表現主義避之唯恐不及的偉大現代發明。」

他們的藝術是為平民百姓而做,畫筆描输的不只是「紐約」特有風貌,而是身為美國人共同的體驗。沃荷在某趟公路旅行時 (絕妙的美式消遣) 發現全國高速公路標誌及廣告牌都可見「普普」調性,就像他描述的:「越往西邊開去,高速公路上的景致就越來越有普普風……感覺大家都像是同道中人似的。」這話說得一點也沒錯,套句沃荷的說法:「普普美國就是美國。」

〈第一幅普普風作品〉

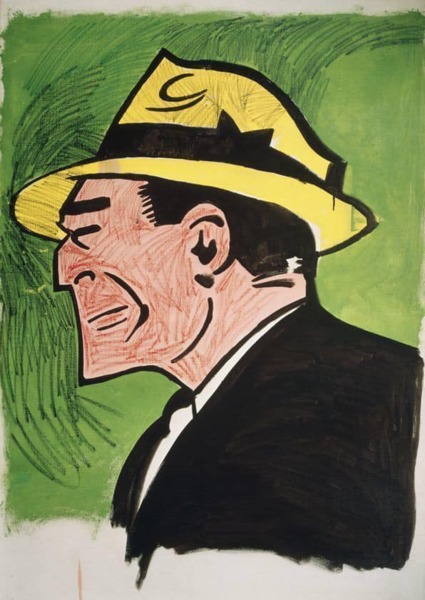

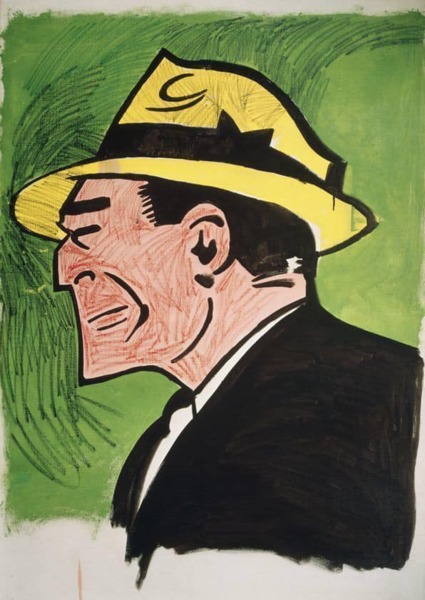

沃荷的頭幾幅普普畫作乃以廣告和漫畫為原型,當時廣告和漫畫都被人視為用後即棄的圖像。一九六○年,他畫了自己孩提時代的英雄狄克‧崔西。参考漫畫書作畫,在當時算相當大膽的創舉。狄克‧崔西的原作者切斯特‧古爾德 (Chester Gould) 揮筆創造出社會脫序、犯罪肆虐的美國。他作品中的「壞人」是根據他在報紙上藏到的黑幫分子的形象繪成,大反派炸彈臉 (Bomb Face) 長了顆砲彈頭,象徵世界大戰隨時可能爆發,造成人心惶惶。

狄克‧崔西的故事涉及邊緣人文化。行事低調的硬派警探是個反骨的都會牛仔,會私下制裁歹徒。沃荷用上了所有最新的玩意,描繪出極富普普魅力的崔西。金斯堡的〈嚎叫〉如實描述了步調繁凑的日常生活,書中角色愛口無遮攔嘶吼,而這幅作品畫風也如〈嚎叫〉般寫實逼真。沃荷筆下崔西粗獷的容貌很傳神,如招牌鷹鉤鼻、有稜有角的下巴,用色也跟古爾德一樣大膽。有趣的是,沃荷卻被人批評做得不夠徹底。沃荷不採漫畫的平面式畫風,依然故我,筆觸紋理分明,強調色彩:狄克‧崔西的臉孔和刻畫著陰影線條的綠色背景,崔西的帽緣和夾克底部還濺上了些許顏料。

〈品牌風格〉

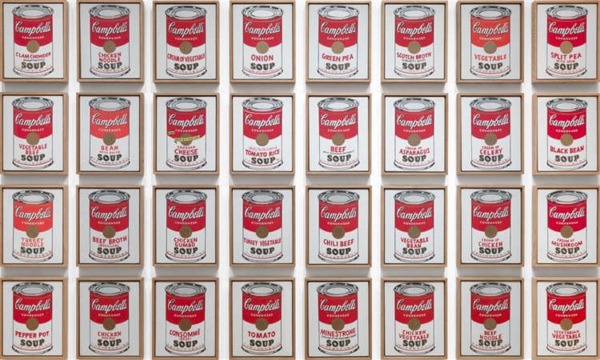

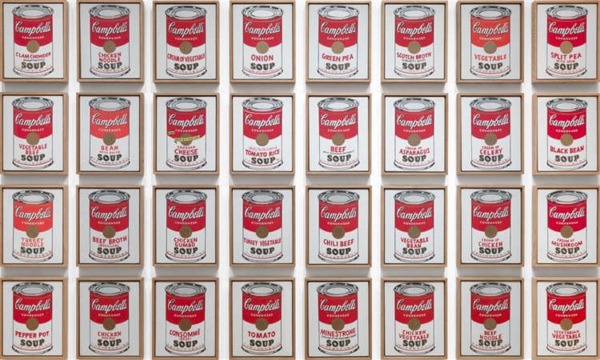

康寶絹印畫如實逼真,未經修飾,也不見如豐富生動的筆觸那樣「擬藝術」的痕跡。沃荷一改畫風,力求「原汁原味呈現」,卻也因此惹怒大眾和評論家。許多人看了深感奇恥大辱。這人該不會只是複製濃湯罐頭包裝吧?他的畫法常被人解讀為冰冷虛無。雖然如此,沃荷堅持主題不加以修飾,著重「自然之美」。

〈普普商店〉

一九六二年,沃荷首度舉辦了普普個人展,展出三十二幅康寶濃湯罐頭全系列口味。他在個展上呈現出品牌商品從堆在工廠地上,到擺上超市貨架的生命歷程。他仿效生產線作業,所有產品都大小如一 (絹印畫的尺寸為二十乘十六英寸),從基本款的番茄濃湯到創新口味巧達起司濃湯,將所有康寶濃湯口味一網打盡。展覽陳設仿照超市陳列,每幅絹印畫各自立在自己的架上,三十二種口味排排站,宛如整齊排放的食品雜貨。别忘了沃荷的童年正值經濟大蕭條,全系列商品招搖擺出,富足無虞的氛園一覽無遺。

康寶濃湯系列畫作想表達的核心意義是令人玩味的千篇一律:每幅畫都如出一轍,也極為凝似真實的罐頭。沃荷是精通複製的大師,他相信複製本身能給予人慰藉。沃荷小時候會數到家門口的樓梯有幾階。他收集古董,喜歡成堆購入:萊辛頓大道搞不好有間房間堆滿了未開封的糖果袋。

〈沃荷自成品牌〉

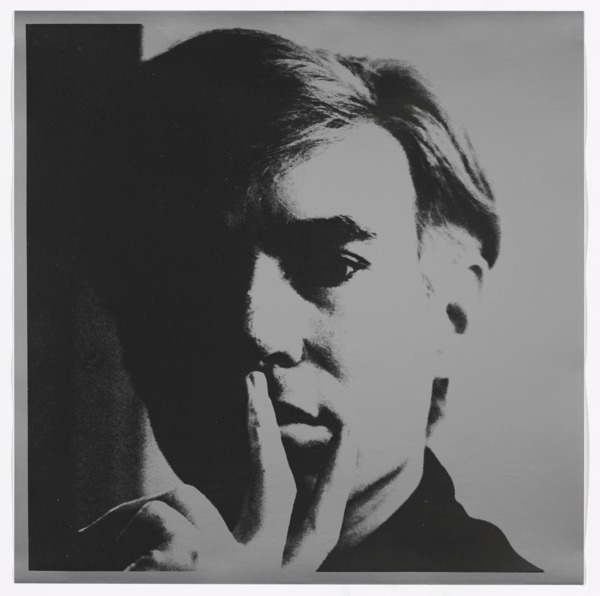

從商業藝術家變成前衛玩家,形象也得改頭換面。數年來,超現實藝術家薩爾瓦多‧達利以他異想天開的噱頭和稀奇古怪的形象取悅紐約客。沃荷生活風格的轉變卻更加複雜,如文化理論家亞瑟‧丹托指出:「(他) 汲汲管管想打進兩個世界——藝術圈和同志圈。」新藝潮先鋒、本身也是出櫃同志的瓊斯和勞森伯格,在沃荷身邊很彆扭。他「太潮了」。

……

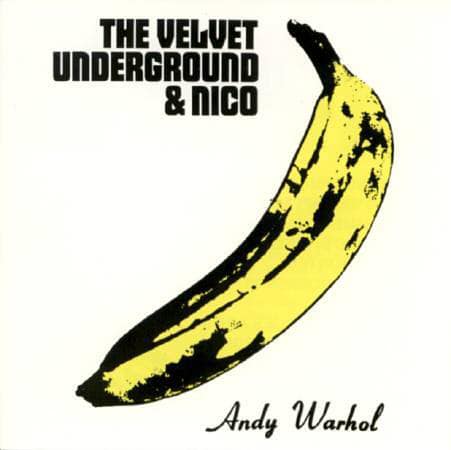

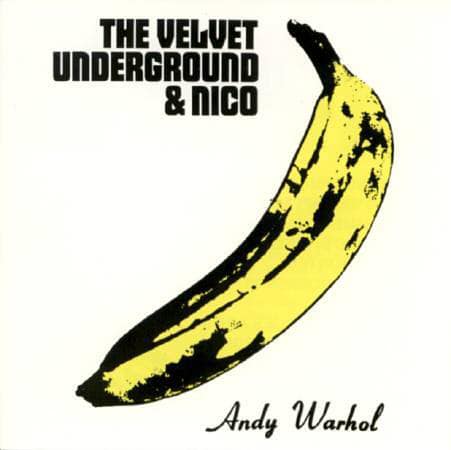

沃荷以地下時尚裝扮自己,太陽眼鏡、皮衣、高跟切爾西短靴及牛仔褲成了他的招牌打扮。後來,他又添上那頂刺硬的銀色假髮。壞男孩的形象依舊是「潮」,從他的小名「德拉 (Drella)」便可見一斑,德古拉 (Dracula) 和仙杜瑞拉 (Cinderella) 合稱德拉。一九六○年代,德拉成了酷炫的極致,甚至還擁有自己的搖滾樂團。他代理地下絲絨,樂團不但在工廠演奏,還為他錄製了唱片《獻給德拉的歌》(Songs for Drella)。樂團關鍵成員約翰‧凱爾 (John Cale) 透露,「安迪‧沃荷什麼都沒做」;錄唱片時,他會坐在他們的工作室,驚呼:「哇喔,聽起來棒極了。」不過他倒是用印上香蕉的紙,替他們設計了經典的黑膠唱片封套。發行的專輯初版超級有趣:香蕉皮其實是貼紙,撕開後果肉便露出來。他還跟地下絲絨一起舉辦了「塑料爆發是一定要的」(Exploding Plastic Inevitable)。這場破天荒的活動主打五光十色的狂野燈光秀和地下絲絨的演出。……

〈時光膠囊〉

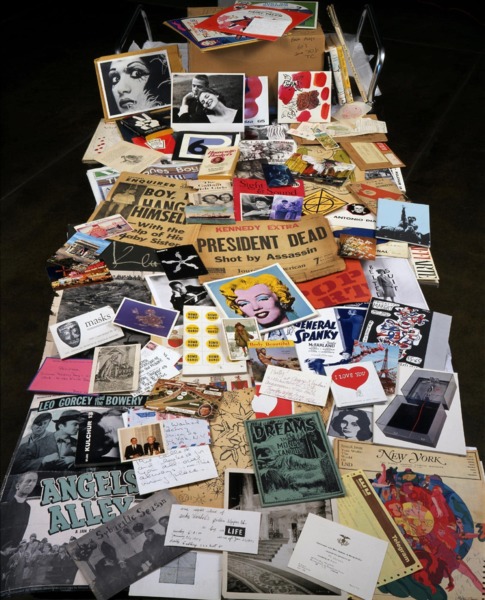

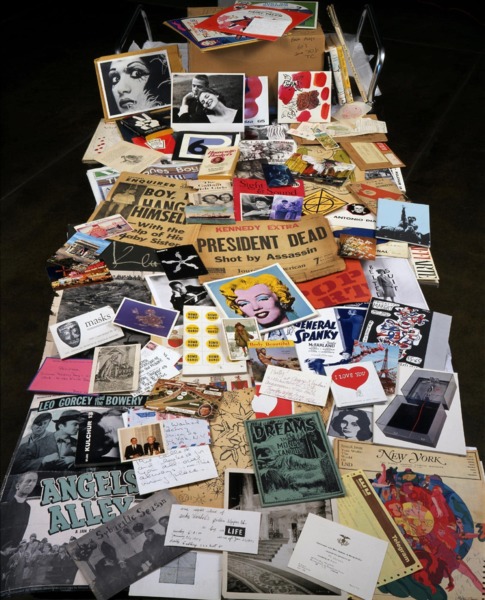

一九七四年,沃荷開始製作起時光膠囊。他說自己是在搬家大掃除期間,把所有家當裝箱時,想到這點子的。事後,他買了更多紙箱,分門别類整理起他的雜物。辦公室無時無刻都有數個紙箱製作產出。一個時光膠囊通常裝有約兩百件物品,其中還有一些稀奇古怪的玩意,像是約翰‧藍儂的日記、沃荷油腻的假髮 (據一名檔案管理員說,這頂假髮看起來像路上被輾死的動物)、一隻高齡兩千年的木乃伊腳,甚至還有一片吃了一半的披薩。待紙箱裝滿,便用紙膠袋封箱,記上日期收好。一九七四年到一九八七年間,沃荷裝滿了六百一十二個時光膠囊,現收藏於匹茲堡的安迪‧沃荷博物館。

沃荷將時光膠囊視為藝術品·還打算在藝廊展示出售。在博物館檔案室中,這些組合箱成排堆在工業風金屬架上,頗有赤裸裸的極簡主義美感。從四十四號箱的内容物可看出沃荷很瘋媒體,像是電影劇照、慘劇登上頭條的報紙 (「死亡與災難」系列作品的素材)、藝廊邀請函 (包括一封文采飛揚的杜布菲宣傅信)、時裝照·以及他自己的廣告作品。除此之外,裡頭還有待閱的小說 (大都是滑稽的故事) 和信件,由其獨特的圖樣和時裝款式可猜出當時的年代。

箱裡裝滿大量雜物,收藏規模之大,令人不禁欺為觀止。雖然不少膠囊已經藝術史學家過目,但沃荷辭世後二十五年間,有些箱子仍舊麈封。心理治療師認為收藏癖算是一種自我療法,因為感到無助,覺得遭世人遺棄,孤獨難耐,才會忍不住不斷收集物品,藉此尋求慰藉。沃荷內心的焦慮十分深切。他害怕湮沒、遺忘,才收集日常生活碎片成瘾,無法自拔。

字體:小 中 大

字體:小 中 大