字體:小 中 大

字體:小 中 大 |

|

|

|

| 2022/02/24 05:23:08瀏覽414|回應0|推薦10 | |

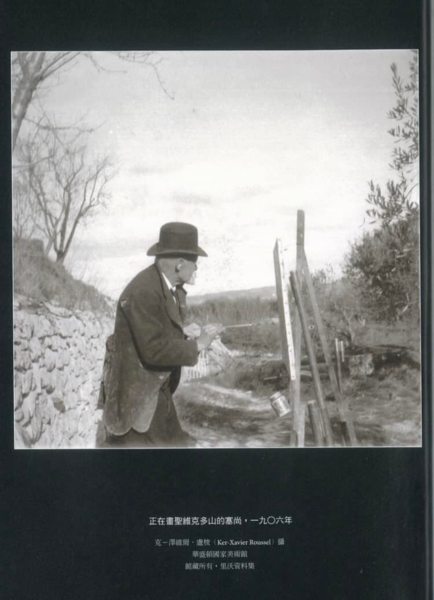

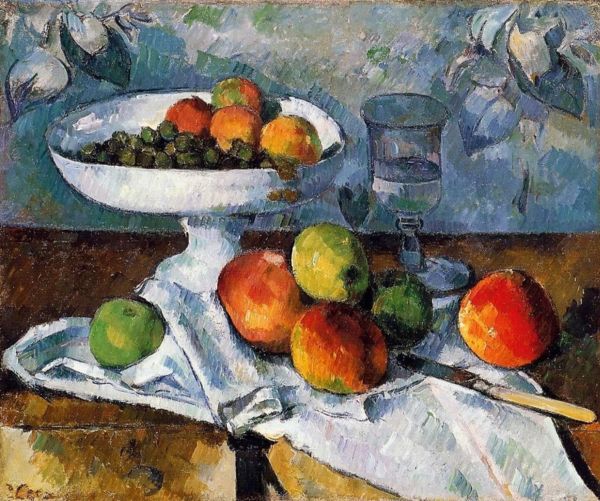

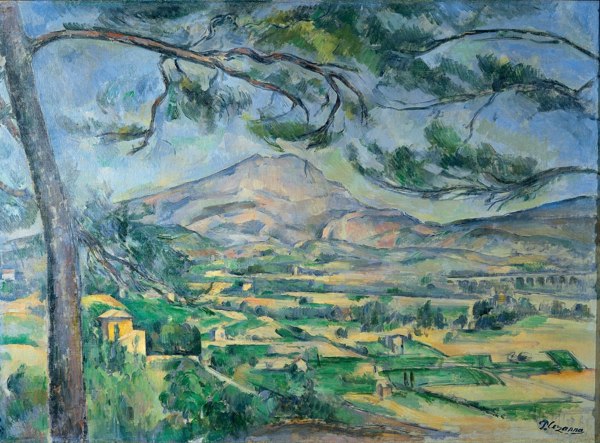

| Excerpt:喬蕊拉.安德魯斯的《This is 塞尚》 I could paint for a hundred years, a thousand years without stopping and I would still feel as though I knew nothing. —Paul Cézanne https://www.books.com.tw/products/0010861013 This is 塞尚 This is Cézanne 作者:喬蕊拉.安德魯斯 原文作者:Jorella Andrews 譯者:柯松韻 繪者:派翠克.沃爾(Patrick Vale) 出版社:天培 出版日期:2020/06/29 語言:繁體中文 作者簡介 喬蕊拉.安德魯斯(Jorella Andrews) 喬蕊拉.安德魯斯是倫敦金匠大學視覺文化系資深講師。她曾修習純藝術,並攻讀藝術理論。她喜歡研究哲學、觀點與藝術實踐的關係。著有《就是愛炫耀!圖像之道》(Showing Off! A Philosophy of Image,Bloomsbury出版, 2014),《This is 林布蘭》;擔任叢書編輯《視覺文化》(Visual Culture As),此系列前三冊由Sternberg Press出版(2013)。 繪者簡介 派翠克.沃爾(Patrick Vale) 派翠克.沃爾為國際知名插畫家,擅長繪畫城市與建築。他的最新作品為縮時影片《筆下帝國大廈》(Empire State of Pen)。現居倫敦。 譯者簡介 柯松韻 成大外文系畢。沉迷音樂、閱讀、繪畫,熱愛爬山、攀岩、煮家常菜。譯有《This is 梵谷》、《超譯迷宮》、《This is 塞尚》等書。 【Excerpt】 塞尚是世界公認的偉大畫家之一,不過他不像米開朗基羅、拉斐爾或達文西那樣,曾將某一種繪畫風格或技法推至顛峰,他的藝術成就在於挑戰繪畫傳統,並開創了繪畫藝術的新世界。他筆下的日常景觀,跳脫常人所感,獨具洞見。我們可以在塞尚成熟期的作品中看見他以驚人的手法結合色彩與線條,畫出具有動態張力又寧靜祥和的世界。 這張照片攝於一九〇六年,年老的塞尚身處家園普羅旺斯鄉間,正繪製著鍾愛的聖維克多山。此時的塞尚已是年輕大膽的藝術家所追隨的對象。但他的繪畫生涯屢遭拒絕,藝評、大眾都不喜歡他的作品,他們取笑塞尚的畫作,也有人被作品冒犯。中年的塞尚曾在一八八四年言道,巴黎已將自己打敗。當時的巴黎是十九世紀藝術世界的舞台中心。 雖然說塞尚渴望被巴黎這樣的時尚大都會認可,但他的目光卻不曾專注在巴黎上,綜觀他的繪畫實驗與斬獲,巴黎既不是畫作中的主題,也非重要場景。塞尚選擇在法國鄉村中度過人生大部分的時光,他大多時候獨來獨往,在田園間慢慢累積出作品中的原創能量與現代風格。塞尚向來被視為是飽受磨難、隱居避世的天才,這自然有其道理。不過,家人、朋友、藝術家、收藏家們成為他在創作上持續邁進的助力,而塞尚也建立起屬於自己的工作環境,減低挫折對自己的影響,埋首耕耘自己心中的藝術。 《水果盤靜物》 「我想用一顆蘋果震驚全巴黎。」——保羅‧塞尚 這幅畫中,實體物質存在感十足,顯示塞尚已然揮別印象派,畫作中描繪了蘋果:跟塞尚作品連結最深的創作動機。有些評論家認為蘋果有重要的象徵意義,諸如聖經中蘋果有誘惑的含義。有些人則認為塞尚對蘋果有特殊情感:當塞尚在學校捍衛左拉時,左拉事後送他一籃蘋果。不管怎麼說,我們都能在塞尚可口的蘋果上看到畫家精湛的技巧:近看似一團顏料,遠看則粒粒分明,幾乎有了自己的生命和情感。沒錯,塞尚就是在一八七八年以這幅小小的油畫習作,引起前衛派畫家與倫敦布魯姆茨伯里派藝評家一波熱烈討論,其中最重要的是「法國新繪畫」運動的倡議者,羅傑‧弗里 (Roger Fry),一九二七年,弗里回憶當年,形容《水果盤靜物》「對物體質量、重量有強而有力的情感」且傳達「不同凡響的寧靜和諧感」。 這福畫最初由保羅‧高更購買收藏,當時他可能還在證券交易所上班,他形容這幅畫是「罕見的珍珠」,「我的心頭好」。 〈聖維克多山〉 塞尚在八○年代遭遇不少難關,不過這也是他產出最多代表作的十年。他沉浸在大自然懷抱,從中擷取靈感,在畫作上越來越常看到大片愛克斯風景中,矗立著聖維克多山,這座山後來成為塞尚作品的標記。身為「三人共同體」的一員,自少年時不斷造訪這座山,如今對山的一切,地貌歷史、形成過程,都再熟悉不過。他的油畫作品中,聖維克多山入畫的共有四十四幀,水彩則有四十三張。 一八八七年所畫的《聖維克多山與雄松》(Mont Sainte-Victoire with Large Pine) 廣受好評,畫中風景既是深遠凝定,似乎又近在眼前,如此效果來自塞尚精心創造出來的色調,而前景的松枝彷彿輕撫著遠方的山稜。 山脈古老自成,在塞尚的筆下卻成就了畫家現代、激進的藝術風格。此可對映出當時法國出現的另一個極富現代性的人造地標,為了一八八九年世界博覽會,巴黎市中心蓋了艾菲爾鐵塔。 一八九五年,《聖維克多山與雄松》在愛克斯的業餘畫家圈展出,許多觀眾覺得詫異,不過當地有位青年詩人十分喜愛這幅作品,他是賈斯葛 (Joachim Gasquet)。隔年,塞尚將這幅畫贈予詩人,兩人成為好友。 〈平衡、和諧、恆定……只在畫中〉 如今塞尚的作品已受到不少肯定,不過塞尚隨著年紀增加,脾氣也越來越乖僻易怒,甚至不顧朋友情面,包含畢沙羅、莫內、雷諾瓦等人。塞尚對人懷有猜忌,據說他曾表示「別人想操弄我」。不過,塞尚在創作上卻表現得截然不同,他最後幾年的作品複雜多面,傳達出平衡、和諧、恆定的意境,這樣的效果也得力於他所選擇的主題:他鍾意的聖維克多山呈三角形,結構穩定;這張畫也是一例,座落於薩爾瓦阿爾卑斯山區,平靜如鏡的安錫湖 (Annecy)。塞尚於一八九六年造訪該地,一部分是為了作畫,也為了病後休養。 《藍湖》(The Blue Lake [Lake Annecy]) 旖旎蕩漾,在畫家筆下,時間在此凝結成永恆,彷彿等待湖水自言其身的奧妙。這幅畫也展露塞尚的作畫風格:他同時在畫布上的所有地方塗上小色塊,落筆斟酌再三,他明白每一筆都會改變整體平衡。塞尚畫出的物體顏色複雜而紮實,當代藝評家約翰‧伯格 (John Berger) 曾表示,「就像一幅織物,只不過交織畫面的不是棉線,而是筆刷、調色刀刻畫出來的油彩痕跡。」他認為這些顏色的痕跡「並非直接對應現實物體的顏色,但這些顏色像是軌跡,隨著軌跡,我們的眼睛能看見時空遞嬗、推移」。 〈最後的系列大作:《大沐浴者》〉 從一八七○年中期開始,塞尚就開始創作以沐浴者為主題的作品,他重視沐浴者,不亞於蘋果靜物、山稜,而同期的藝術家也十分讚賞塞尚的沐浴者。舉例而言,一八九九年,現代藝術大師馬諦斯曾入手一幅塞尚作品,內容是三位沐浴者,繪製於一八七九至一八八二年間,當時馬諦斯還很窮,佛拉讓他以一紙借據買下畫作,日後馬諦斯依約分期還款。馬諦斯晚年將這幅作品捐給小皇宮博物館時,已是一九三六年的事了,他當時還寫信給策展人: 這幅畫在我手上三十七年了,我對它十分熟稔,但也不敢說全然理解。這幅畫數度在我藝術生涯中的關鍵時刻支撐著我的心靈,我從畫中汲取信念,培養出堅毅之心。因此,容我請求您,務必以最適切的方式展出這幅畫……我擁有這幅畫的每一天,都更愛這幅傑作,靖理解我之所以多為這幅畫美言兩句,乃是出於自身經驗之見證。 在塞尚去世前幾年,他投身創作重量級的《大沐浴者》(Large Bathers) 系列作。一九○四年,巴納德為塞尚拍下一張畫家在樂廬的身影,身後是其中一幅沐浴者,塞尚從一八九四年起,就動筆進行該畫作。《大沐浴者》系列引人入勝,畫面無比和諧:畫中的人體厚實、動作溫潤,融於自然,又互相依持。這些畫作傳達了塞尚畢生對大自然的情感,或許也喚起他還是「三人共同體」時的夥伴情誼。這些畫同時也難以理解,不容易欣賞,比方說,畫中的女性不符合一般用於呈現女體,固有卻僵化的美感,也不同於構圖傳統。需要時間才能欣賞這些作品,一如漫長的繪製過程。 「大師離世之後,我到處追隨他的蹤跡。」——德語詩人里爾克 塞尚逝世後不久,一九○七年的秋季沙龍展隨即為他舉行大型的回顧展,這次展覽被後人形容為「步入現代後對後世最有影響力的展覽」,塞尚不只影響了藝術圈,也影響了當時的詩人、思想家,他的藝術帶來宏觀視野,且開拓特定的視覺、技巧的可能性,不同取向的畫家皆能從中汲取養分。其中特別重要的是,看了塞尚的作品,並不會讓人渴望模仿他,而是會點燃心中的火。以梅洛龐蒂的概念來形容,塞尚的作品驅使人創作,催使他人去追尋「自己最渴望的目標」。塞尚的人生——決意以自己的方式創作,不論自身或外在環境如何困難——必然也激勵了許多人。勃拉克曾說:「塞尚推翻了繪畫大師境界的概念,他渴望冒險。」 今天,塞尚公認是奠定現代藝術的先鋒之一 (若不武斷地稱其為現代藝術之父),比起他在世時,當代人對他的作品更加熟悉,也較能接受。但他的畫作並未因此而顯得溫馴家常,依舊有其脾性,甚至可說是大膽之處,不只是被動地供人觀看,它要求你全神投入,全心理解。

Still Life with Fruit Dish1879-80

Mont Sainte-Victoire with Large Pine

Le lac dAnnecy Oeuvre de Paul Cézanne (1839-1906) Vers 1896

Large Bathers

Gertrude Osthaus, Paul Cézanne, April 1906 |

|

| ( 知識學習|隨堂筆記 ) |