字體:小 中 大

字體:小 中 大 |

|

|

|

| 2012/07/28 00:31:01瀏覽1615|回應1|推薦55 | |

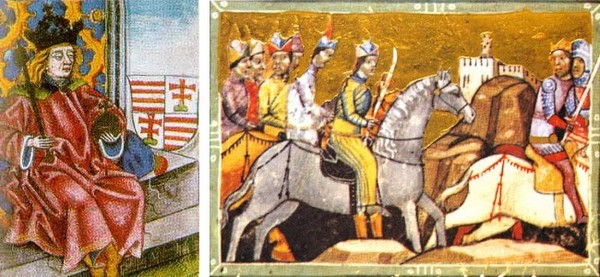

在匈牙利旅行時,布達佩斯的那一夜,我們住在多瑙河中的瑪格麗特島上。 此島是河中沙洲,原名兔子島,古時皇家人士常來狩獵; 後來為了紀念長住此島,為國家奉獻一生的瑪格麗特公主而改名。 話說13世紀蒙古第二次西征,拔都率領的大軍於1241年攻入佩斯, 匈牙利不敵,國王貝拉四世(Bela IV)開始逃亡,他先躲到奧地利,

(以上兩圖取自維基共享資源) 蒙古的兵鋒很快追到維也納;貝拉四世又逃到札格勒布, 蒙古軍瘋狂的追到,並燬了主教座堂;

(重建後的札格勒布主教座堂) 疲於奔命的貝拉繼續往南逃,最後他到了達爾馬提亞的特羅吉爾(Trogir), 蒙古軍仍窮追不捨,此時皇后有孕在身,眼看就要國破家亡了, 窮途末路一籌莫展的貝拉夫妻開始很虔誠的向上帝祈禱, 並承諾如果匈牙利有救,將把肚子裡的孩子獻給教會。 說來神奇,沒多久(1242年)蒙古軍接到窩闊台大汗過世的消息, 來自東方的黃軍就像一陣風似的,倏忽消失了! 蒙古人走後,貝拉四世帶著家人離開特羅吉爾回到匈牙利, 他開始整頓經濟、國防,他們夫妻也信守承諾,把剛出生的瑪格麗特公主獻給上帝, 瑪格麗特三歲離家,九歲入住兔子島修院,直到28歲履行完使命離開人世。 http://blog.udn.com/jane3468/5753961 從斯普利特出來,我們沿著亞得里亞海北行,車椅都沒坐熱就到了特羅吉爾。 特羅吉爾(Trogir)是達爾馬提亞地區的一個迷你半島,古時為了防衛, 挖了一條運河,自此半島變小島。

小島上有城牆環繞,北邊以十幾公尺的石橋連接克羅埃西亞本土, 南邊的橋則接奇歐佛島(Ciovo)。

跨過石橋就是位於北邊的陸門 Kopnena Vrata 陸門是一座晚期文藝復興式的城門,17世紀重建, 灰白的拱門上矗立著特羅吉爾的守護神Sv. Ivan Trogirski的雕像。

穿過陸門我們彷佛回到中世紀 西元前三世紀,希臘人就開始在島上殖民,隨後的羅馬時代,

特羅吉爾發展成一個主要港口。接下來十多個世紀,特羅吉爾起起落落,

有時享有獨立的自治權,有時又與達爾馬提亞海岸其他城市一樣,

落在不同統治者的手中;從匈牙利統治的克羅埃西亞、威尼斯共和國、

奧匈帝國到法國拿破崙等,特羅吉爾歷經朝代更迭,

其中對城市風格影響最深的,就屬15~18世紀威尼斯的長期統治。

聖羅浮大教堂(Katedrala Sv. Lovre)是特羅吉爾最具

代表性的建築,起建於1193年,經過兩世紀才完成。 47公尺的高塔分屬不同形式的的建築,下層有羅馬式厚重的牆壁, 中層有哥德式的尖拱,最上層則屬文藝復興式。 教堂側邊有兩個入口,東側門比較簡單, 西側門是1240年達爾馬提亞雕刻大師Radovan的傑作。

大門雕飾繁複,半月門上有耶穌基督誕生及聖經新約的故事。

大門兩邊石獅上分別立著亞當和夏娃,下邊扛著門拱,面貌醜陋的人, 據說是曾侵略他們的土耳其人和蒙古人,這也是一種洩恨方式!

聖羅浮教堂的對面是鐘塔

鐘塔上有兩尊雕像,鐘塔的右邊是敞廊。

敞廊建於14世紀,有6根羅馬柱頭的石柱支撐著,敞廊牆壁上有兩幅浮雕, 正面的是1471年Nikola Firentinac的作品,刻畫法官判案。 當年此處是法庭所在地,法官就坐在浮雕下,中間空白處原有一隻威尼斯飛獅, 後因義大利入侵克羅埃西亞,在1930年被當地人拆毀了。

另一浮雕是梅栩托維契於1950年代刻的Berislavić總督騎馬塑像。

建於15世紀的市政廳,哥德式的中庭林立著許多石雕及各家族的家徽。

若望保祿二世廣場有遮陽傘及桌椅,供人喝茶、聊天, 你看這位老哥伸著懶腰,還把腳翹在椅子上多麼悠閒啊!

特羅吉爾不大,踏遍石板路繞完古建築,很快就走到南邊的海門;

海門不像陸門那般講究,它只是城牆下一方小小的出入口。

海門外就是濱海大道,在這裡可看到威尼斯時代所建的卡梅爾倫哥堡壘

(Kastel Kamerlengo),它的存在是為了防禦土耳其人入侵。

沿著濱海大道有成排的棕櫚樹及大片遮陽傘,來到此處不妨放慢腳步, 飲一杯露天咖啡,除了欣賞海景,也可迎著海風, 緬懷特羅吉爾歷史舞台上的重要場景。

蒙古的西征,讓東方和西方的歷史有了接合點; 貝拉四世的出逃及虔誠祈禱,更讓天人之間有了交流。 特羅吉爾是個不一樣的濱海古城,下次你到克羅埃西亞千萬別錯過!

海門外連接奇歐佛島(Ciovo)的大橋 |

|

| ( 休閒生活|旅人手札 ) |