字體:小 中 大

字體:小 中 大 |

|

|

|

| 2017/02/12 13:38:36瀏覽1660|回應0|推薦0 | |

隻身出國嫁外交官 前台中市長千金愛得轟轟烈烈

https://udn.com/news/story/7314/2283937?from=udn-catelistnews_ch2 2017-02-14 14:05聯合報 記者洪敬浤╱報導 前台中市長林金標之女林秀珠為了愛,大三那年不顧全家反對,隻身飛往菲律賓嫁給夫婿林尊賢;兩人情人節重回求婚的市長官邸,今年五月結婚滿60周年,當年勇氣釀成偕手相伴的溫暖情緣。記者洪敬浤/攝影 結婚60年的前台中市長林金標之女林秀珠,與退休外交官夫婿林尊賢今天重回提親的市長官邸;當年林秀珠為了愛,不顧市長父親反對,隻身赴菲律賓嫁給外派的林尊賢,今年五月兩人結婚將滿60周年,當年的勇氣釀成偕手相伴的溫暖情緣。 林尊賢今年87歲,牽著82歲妻子林秀珠的手,今天情人節走進市長官邸,回憶湧上心頭。林尊賢說,當年讀台大,有次去高雄參加活動,在火車認識讀台中女中的林秀珠,「我有很多女生朋友,可是對她念念不忘」。 兩人開始寫信當筆友,林秀珠考上台大,兩人名正言順交往,後來林尊賢考上外交人員,研究所讀一半被外派菲律賓,出發前夕他踏進台中市長官邸,向當時的林金標市長提親。 林金標因雙方同姓,女兒還在讀大三,推說「等女兒畢業後再說」,林秀珠不顧父親與全家反對,寫信向市長父親筆戰,最後林金標拗不過女兒,只說「妳的決定,你自己負責」。 林秀珠為了嫁人,先在台灣辦了沒有新郎的訂婚,隨後取得政府同意出國的證件,隻身飛去菲律賓結婚,婚禮由當時我國駐菲大使主持,家人、親友都不在身旁。 婚後林秀珠隨著林尊賢工作,從菲律賓馬尼拉到澳洲坎培拉、又去日本東京,當時都是與我國有正式邦交的國家,整整37年見證中美、中日斷交與退出聯合國等歷史。 重回當年提親、求婚之地,林尊賢寫下「喜歡妳幸福的微笑,亮麗的眼神與善良的雞婆心」,還用日語說「辛苦妳了」。林秀珠也寫下「共度60幾年相知相遇的平安歲月,此後繼續相扶持」。 林尊賢說,婚姻相處要忍耐,「爭吵要有人先下樓梯,我就是那個人」。林秀珠說,忍耐之外還要堅持,對的事情就要堅持去說、去做,才能維持長久關係。

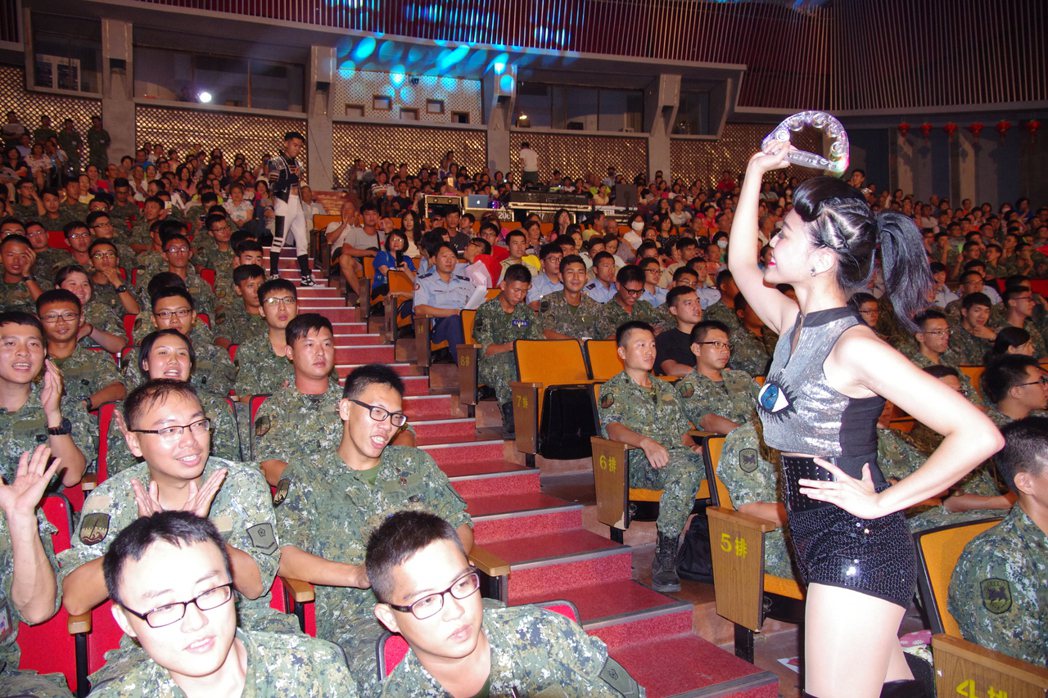

「比部隊還操」 你不知道的國軍藝工隊 https://udn.com/news/story/7314/2280616

提到國防部藝工隊,許多人立刻想到「藝人入伍時去的地方」,因而往往認為是個「爽缺」。不過事實上,到底藝工隊爽不爽?在這個單位當兵,比起一般的阿兵哥,有什麼不同? ● 藝工隊的規模多大?政府遷台初期,為了宣慰五六十萬大軍,軍方曾擁有龐大的表演團體,各軍種、兵種都有康樂隊、國劇隊、話劇隊等,總數最高時曾經高達40餘隊。隨時代轉變,如今只剩下一支藝工隊,正式番號是政戰局心戰大隊第五中隊下的一個分隊,分隊長是少校,總共不到40人。其中全隊核心,負責歌舞表演的男女舞者,一共只有16人。 在先前「精粹案」裁軍中,國防部一度認為藝工隊無關戰鬥,沒有存在價值。在當時政戰局長王明我力爭下,最後決定只縮編,不裁撤。

● 哪些人可以參加?藝工隊女性隊員早年是文職約聘僱人員,如今已改為志願役士官兵;男性則志願役與義務役均有。男藝人如果入伍服兵役,往往會被挑往藝工隊。不過也有例外狀況:例如曾爆出不斷轉學「閃兵」的明道,入伍時為洗脫汙名,特意自願參加陸軍儀隊。另外也曾有藝人入伍前就高調放話,自己一定進藝工隊,長官因此決定不選他。 藝工隊的駐地原本在北市木柵的維揚營區,如今隨著該營區交還國產署,已經遷回北投復興崗,與國防大學政戰學院共用營區。 ● 到底是不是爽缺?

從藝工隊的小兵到幹部,以及國防部的將軍們,對此問題的回答都是否定的,而且都會加上一句「比一般部隊還要操」。 身為國軍唯一「走江湖」、跑遍台澎金馬表演宣慰官兵的團體,其實藝工隊的檔次排得非常緊。以去年而言,在9個月的時間內,在全台(含外島)的部隊,一共演出50場,每周平均不只一場。分隊長張歆妮說,這已經算是近年場次最少的一年。

● 10幾人勞軍 比打仗還刺激她表示,台下官兵往往誤以為藝工隊規模很大,其實台上從頭到尾只有十幾個人,尤其女生目前只有5位。回到後台衣服髮型一換,立刻又衝出去,整場90分鐘表演,至少要換六、七套衣服,「比打仗還刺激」。 隊上有專屬的大巴士與大卡車各一輛,每次表演時,隊員擠上巴士、貨車塞滿道具,就這樣全軍走透透。 除了部隊巡演外,近來國防部每年都會舉辦一場大型表演,例如文藝金像獎50周年晚會、抗戰勝利70周年音樂劇等,此外還要前進校園募兵,或配合參加地方政府節慶活動,忙碌度比一般表演團體更高。

● 藝人到了藝工隊…除了髮型相對比較自由外,其他軍人生活的限制,藝工隊員可說一樣也不少;他們必須過團體生活,受到軍紀約束,也必須參加打靶等一般軍人的測驗,如果是志願役,每年也要參加體測—以舞者們的運動量而言,體測並不成問題。 早年傳說藝人當兵,常以「協助拍片」理由被借調在外,經常不在部隊,這也是藝工隊被外界認為「爽兵」的主要因素。如今還有沒有這種情況?第五中隊長梁家榮說,如今早已沒有類似情況,「否則早就被媒體爆料了」。 梁家榮說,近年加入藝工隊之前,已經是成名藝人者,包括林宥嘉、蔡旻佑、小宇、賴銘偉、盧學叡等。藝人來到隊上,當然會針對其專長安排表演,除此之外一視同仁:獨唱完畢下台,立刻也要在接下來節目伴舞、搬道具。他覺得近年到隊上的藝人,基本上都能遵守團體紀律。不少人還與隊上幹部成了好朋友,即使退伍後,如果軍方有大型演出,也願意用以低於行情的「兄弟價」跨刀協助。

● 不是只要會表演就好一兵楊杰翰是目前藝工隊的當家魔術師,他從國小五年級開始學魔術,至今已有十多年「魔齡」,當兵前已固定在餐廳、PUB或公司尾牙演出。他當場秀了一手橡皮筋魔術,記者至今看不出其中訣竅何在。 楊杰翰坦言,入伍前自認以職業魔術師身分,進了藝工隊應該日子輕鬆,只要負責變魔術就好,沒想到什麼事都得幹。如今多學會打鼓與跳舞,還要在台上用客家話唱「誰都不能欺侮他」。他表示,魔術基本上是個人秀,藝工隊生涯則讓自己學習,「原來台上不是只有你一個人」。

● 跳舞的軍人 腿上永遠有傷大部分藝工隊員出身舞蹈科系:上士何玨亞畢業於台中體育大學舞蹈系,當初陪同學來報考藝工隊,結果對方落榜,自己反而意外成了軍人。到部隊表演時,還遇過男同學在台下當觀眾。 她表示,同學們多半擔任舞蹈老師或是showgirl等工作,自己的薪水與生活,比她們穩定得多。但藝工隊工時很長,腿上永遠有傷,辛苦程度也比外面更高。

● 「舞台外的事」學到最多一兵邱偉豪從小學南拳,高中時曾在明華園打工,台北體院畢業後服義務役,曾想加入藝工隊,但當時隊上沒有缺。他退伍後報考志願役士兵,終於進入藝工隊。張歆妮表示,編排節目時會針對每人專長,例如邱偉豪擅長武術,就會安排一些能展現功夫底子的動作。 義務役一兵惠濟念的不是舞蹈或體育,而因為擅長街舞而被選入。他坦言先前不曉得藝工隊這單位,下部隊之後更發現,必須多學許多其他技能。例如架設燈光與音響,或如何利用空間,將道具盡可能塞進卡車的車斗。甚至有一次演出地點舞台太小,隊上長官就地取材,用桌子拼出兩座向前延伸的「伸展台」,自己就在上面表演。 六月要退伍的惠濟說,還不確定將來從事什麼工作。但自己服役期間,才對表演工作的各環節有較多認識。如果最後決定走表演方向,必須感謝藝工隊的訓練。

邵曉鈴少尉出身 意外進演藝圈 【聯合晚報/記者唐在揚/台北報導】 http://theme.udn.com/theme/story/6455/220782

很多人都知道台中市長胡志強夫人邵曉鈴曾是中視當家花旦,但大多數的人並不清楚邵曉鈴是政戰學校系劇戲畢業,官拜少尉的她是在機緣巧合下進入演藝圈,而也正因軍人的樸實風格,讓她在最紅的時候毅然離開五光十色的演藝圈,帶著積蓄資助夫婿胡志強赴英留學。邵曉鈴曾說,那是她這輩子最正確的抉擇。 入行 幫學長削眉筆 民國五十幾年中視剛開台時,國軍藝工隊是中視最重要的戲劇班底,也因此21歲剛踏出校門的邵曉鈴雖是少尉軍官,但「任務」卻是提著化妝箱幫大牌的學長學姊削眉筆,貼鬍子!邵曉鈴曾回憶道,由於當時沒有錄影設備,全是現場播出,所以絕不能遲到,但某天戲要開播了女主角卻還沒到,眼看節目就要開天窗,急得導播直跳腳,他忽然跟化妝師說「你就給她化妝好了,趕快叫她上。」就這樣邵曉鈴意外登上螢光幕,而導播為感謝她情義相挺,給了邵曉鈴好幾個特寫鏡頭,她溫柔婉約與楚楚動人的特質立刻吸引了中視高層的注意,不到一個禮拜她就簽下合約,成了中視的基本演員。 與胡 眷村一塊長大 當紅時重逢 急流勇退

無論「大地春雷」或「苦情花」,或是被奉為電視史上經典之作的「長白山上」,邵曉鈴總是溫柔的小女人模樣,而且隨著一檔接一檔戲的播出,她的知名度也愈來愈高,成為中視當家花旦,在外人眼中可謂「名利雙收」,不過在她心底深處,她總覺得自己並不適合五光十色的生活,也不習慣浮誇的宣傳,就在此時她重遇在眷村一塊長大的胡志強,沒多久她就決定退出幕前,伴胡志強赴英留學。 嫁胡 積蓄投注家用 對於邵曉鈴的決定,當時不少圈內人都覺得她「瘋了」,錦衣玉食的舒服日子不過,豪門富賈的追求不理,竟願委身一個窮學生,但邵曉鈴卻認為「這才是真的踏實生活」。胡志強當時是個窮學生,英國的消費水準又比台灣高得多,邵曉鈴在演藝圈存下的積蓄也就成了兩人生活最主要的「靠山」,對此邵曉鈴從未有過怨言,而胡志強對賢內助的幫忙是點滴在心。 退出演藝圈後,邵曉鈴就過著非常低調的生活,從未想過「復出」,若非胡志強後來出任公職,恬靜的邵曉鈴恐不會再成為公眾人物。 【2006/11/19 聯合晚報】

【生活進行式】林立青/我在工地當監工,從工地現場看見了形形色色的人…… https://reader.udn.com/reader/story/7046/2272883 2017/02/09 11:13:17 聯合報 文/林立青 如果要我說一個我在工地現場留下的癖好,那大概就是「買樂透」了。只要當樂透頭獎金額達到一定數字,我就會前往樂透彩攤,購買樂透。樂透這東西的設計非常簡單,總之就是買一組數字,然後等著這組數字和台灣彩券轉出來的球一樣。當一樣的數字愈多,就代表愈值得開心。 在工地現場有這個習慣的絕對不止一人。樂透的入門門檻極低,但帶來的幻想極大,人人皆可玩,人人買得起。一組大樂透的入門門檻只要五十元,在工地現場可以說是最為親民又平易近人的「理財工具」。 與辦公室族群所投資的複雜衍生性金融商品相比,真正的勞工階級傾向於這種:投資一點點,就可以達到非常大的幻想效果。對,就是幻想。 也只是幻想。因為樂透具有人人可買的特質,樂透的真正價值,是在與朋友相聚時刻,坐下來「幻想」這張樂透的用途。這是一種極為低成本的話題;在工地現場和師傅們一起討論獎金的用途,可以輕易地看出每一組工班、每一個師傅的夢想和期待的未來。有些師傅所說的願望,我應該一輩子也忘不了。 幻想那張樂透的用途有一對已成家的ALC白磚師傅,希望能在第一時間清償孩子身上所有的助學貸款,接著是房貸,還要到有拖欠貨款的幾個供應商那裡去繳清貨款,然後帶著家人出遊。 他們的目標是買一台CR-V的新車,然後夫妻倆到全台各大廟進香還願。之後買地蓋房,同時遶境祈願家人、朋友平安。 有一位還沒成家的師傅,則是每次都嚷嚷著要去追求以前因自卑而不敢追求的對象;另一個則是將負債清償後,向喜歡的女人求婚。 有個粗工告訴我,他要清償身上數百萬元的負債,接著回故鄉祖厝擺桌道歉,迎回那已經久未聯繫的妻女,並且慷慨地向我承諾要送我一台雪鐵龍車,作為我當時每個月都借他三、五百元吃飯的謝禮。他還曾在包有樂透的紅包紙袋寫上:「狗富貴母相忘」(苟富貴毋相忘)。但每過幾個月,還是會請我匯個五百、一千,供他在斷工期間吃飯之用。 另外有工人表示要蓋一所診所,高薪聘請醫生專門醫治被鎖卡的窮人。還大方承諾要把我的名字刻在診所上方,讓我享有免費醫療。 承載一點未來的可能我後來終於承認每個族群對於樂透的使用想像不同,也明白了那些每個月錢花不完還有所存款的階級是如何的幸運。他們不需要依靠他人的臉色即能擁有穩定的收入,並且是受到固定保障的生活。這也是為何那些人和我們這些勞工階級往往格格不入──我們這些基層勞工,幾乎沒有享受到這個社會所給予的福利。和國家機器打交道的經驗不外乎是罰款懲處,和罰款懲處。 比起信賴國家能夠幫助自己,我們是寧可繼續買樂透的。樂透的美好之處,在於獎號沒開完以前,任何的大話與承諾都有了一點點可能。因此那一張印有數字的薄紙,還能多少承載一點人生未來的可能。無論過去如何一團混亂、不堪回首,至少總能幻想一個有錢的未來。 當然,我承認這些買來的樂透對我的現實人生毫無用處,充其量只是建造腦海中的雲端城堡,而終成為童話中燒盡後的火柴。但至少,至少那張紙讓我透支幻想。透支人生中唯一一種,兌現時不會負債的東西。 ●摘自寶瓶文化出版《做工的人》

【閒話吃喝】李櫻芳/父親的肉圓攤 2017/02/10 09:10:17 聯合報 文/李櫻芳 https://reader.udn.com/reader/story/7044/2275347 父親或許也從沒想過要承襲父職,直到我讀私立中學時,當長工的微薄薪水再也養不起日漸長大的孩子,他才想起還有這項家傳手藝…… 費心費力豬肺粿小時候常聽父親說阿公如何摸黑地肩挑籮筐,步行到楠西賣肉圓養家活口,那時尚年幼的我只當作故事,心裡更在意的是美味的肉圓。而父親或許也從沒想過要承襲父職,直到我讀私立中學時,當長工的微薄薪水再也養不起日漸長大的孩子,他才想起還有這項家傳手藝,於是在巷子口擺起賣肉圓的攤子。 從此,不管寒冬或溽暑,父母總在窄小的廚房準備肉圓攤的食物,母親揮汗如雨地處理豬內臟,除了小腸、大腸的去腥,還有相當麻煩的豬肺。只見她拿起帶著血水的豬肺,就著氣管用力把豬肺吹大,接著灌進水拍打,直到血水放盡,豬肺成了白色為止。接著,再灌進太白粉水煮熟,成就了「黑白切」的主要食材--豬肺粿。 雖然妹妹們都說豬肺粿吃起來軟Q味美,但我看到它就想到母親口吹豬氣管的樣子,再美好的滋味嘗起來也只有心疼,也就一輩子與它無緣了。 當母親在廚房忙碌時,父親會在門口小凳子上做肉圓,把在來米粉加水不停地攪拌直到熟,米漿放涼後再加進一定比例的番薯粉做肉圓皮,接著把皮放在一個小淺碟上,包進炒好的竹筍、肉塊後,再放到鋪滿竹葉的蒸籠裡蒸熟。客人要吃時把肉圓放進豬油鍋裡小火慢炸,等皮有點起泡時叉起濾油,便可端上桌。阿公和父親的肉圓是放在加了小撮香菜的大骨湯裡賣的,不像現在有些店家湯會另外賣。 庭院汲水大挑戰窮人家的孩子沒有玩的權利,替肉圓攤提水、洗碗的工作自然落在我們身上。從家裡到肉圓攤那條巷子並不長,但在沒有路燈的寒夜,加上呼呼的風聲,簡直像走在墳場般令人膽戰心驚。我們總是兩眼直視前方,手提著水桶,雙腳如風火輪般地跑;不過,跑回庭院汲水又是一大挑戰,因為古老的三合院裡只剩我們一家,一間間沒人住的空屋,無異於一幢幢的鬼屋。然而,真要說為什麼我這麼排斥洗碗,其實是因為肉圓攤的對面住著小學的同班男同學,而正值青春期的少女怕被同學看到昔日第一名竟蹲在地上洗碗。如此彆扭的心情現在想來可笑,當時卻是壓力重重。 為了多賺一點錢,肉圓攤賣的不只是肉圓,羹麵、滷肉飯統統有,營業時間也從午餐到凌晨的消夜,總要把吃食賣完或所剩無幾了,父親才肯推著攤車一路「空隆空隆」地回家。還在挑燈夜戰的我會趕緊推門而出,幫他們卸下各種鍋具,希望忙了一天的他們能盡早休息。 雖然自家是賣肉圓的,但能大快朵頤的時候並不多。姊妹們最常吃到的,是泡在油裡太久的乾癟肉圓,而滷得像鐵蛋一樣的滷蛋和豆乾是我私中三年的便當主菜。縱使吃得很膩,卻不敢奢望已經累得站著也能打瞌睡的母親幫我另外準備便當。 父親的肉圓攤讓我能安心地在學費昂貴的私立中學讀書、讓全家過上溫飽的生活,但從一大早忙到半夜一、兩點的日子也讓他們身心俱疲,所以我考上公費的師專後,這個生意興隆的肉圓攤就吹起了熄燈號。 長大後,嘗遍各地的肉圓,我發現北斗的肉圓是三角形的,屏東的肉圓用蒸的,少油又健康,而彰化肉圓類似故鄉的肉圓,只是餡料作法不同。它們各有各的特色與美味,但我心裡思思念念的,永遠是父親的肉圓,尤其是那乾癟的老肉圓加大骨湯泡出來的滋味。

|

|

| ( 休閒生活|旅人手札 ) |