字體:小 中 大

字體:小 中 大 |

|

|

|

| 2016/09/03 15:49:29瀏覽826|回應0|推薦0 | |

舒國治/沖繩遊記 http://udn.com/news/story/7340/1962742 2016-09-15 02:43 聯合報 舒國治(作家) 沖繩旅遊,據云已風行了十年;我直至近日才初次往遊,亦可趁機稍述。 它與日本本島之不同,其中一點是,在沖繩似乎大多遊客皆租車駕遊。此種玩法,便塑形了沖繩遊的獨絕味況。 尤其台灣的遊客更多全家扶老攜幼的出遊,甚至幾個月大尚在襁褓中亦然。有一絲墾丁海灘遊或宜蘭親子遊的加大版或遠地版。 海邊戲水,當是沖繩的強項。海灘之廣布,不惟可以待定慢耍,更可在車行中隨時停下遠眺,此沖繩最易教人心曠神怡之處也。 開車,必須靠左而行,此與台灣正好相反。我上路幾小時後,習慣它的邏輯,便可享受此間山海相近之樂。丘陵低緩,其優勢。舉台北近郊之例,自坪林驅車至雙溪、平溪,同樣的距離,在沖繩常能又看山又看海,而我們則視線不得平曠。 因是彎曲又兼起伏,限速多是四十公里,正好令遊客慢駛慢看。沖繩的高速公路,只有一條,南北向,時速也不過八十公里,各國人來此開起車來,毫不緊張。 由於不想跑遠,於選看世界遺產,只挑了三處,分別是座喜味城跡、識民園、齋場御嶽。 座喜味城跡,看的是十五世紀留存下來的城牆,也能欣賞到建築與荒石的景致。同時也繞了讀谷村不少村道。識民園是皇室的別業之園,以建築言,它比純粹日本的木造建築又稍不同。日本木造建築屋簷下突出的地板,本身便是「緣側」,人可斜坐其上,腳垂於地;經典的畫面如《東京物語》那一對老夫妻。識民園則是屋簷下還支撐著細柱子,這可是外來(如中國)有才的形制。湖上的小石橋、大石橋與六角堂,俱有可看。最有意思的,是登上山坡有一個八角亭,竟在高崖之上,當時正颳颱風,風雨飄搖,然自大門進入時,並不知道此園倚著高山,古人真會相址也。 齋場御嶽,據說亦是氣場之地。山谷中大石凹深處,是昔年神職人員的祈祭之台。 沖繩之吃,最受好評。豬肉料理,很是豪放。豬腳、五花扣肉,隨處可見。不僅舖於麵上,也出現在雜炊上。我在豐見城一家叫「海洋食堂」的店,見各桌所點食物,便知沖繩的老百姓之吃是何等豐豪。它的小菜,是豆腐渣炒些碎料,這在太多已過度進化的城鎮,不易辦也。而它有豆腐渣,可猜知它豆腐之自製。果然它的豆腐香美至極。 芋艿亦細嫩,以之入菜也甚普遍。苦瓜也多。總之蔬菜種類極多,與日本不可同語。海葡萄是一種球突表面的海藻,既好看又好吃,且可能極養人。沖繩被稱為長壽之鄉,除了市容看來不緊張外,可能它的吃亦極健康。 屋頂之形,與日本也不同。屋瓦成橘紅窄圓筒,與日本的黑色大方扁,相異。 坡路邊偶見墳墓,有的規模頗大,如龜甲之形,此與日本本島亦絕不同。 樹亦與台灣相似,榕頗多。亦見得到茄苳。芭樂樹較之台灣更廣見,所結芭樂,仍是紅心的土種,與台灣已廣吃那改良的大顆之種,很不一樣。 新式的海邊木造別墅,亦出現高明建築,有山口博之所設計的木造房子,近年深受東京等地移居沖繩者之喜好,可見人追尋世外桃源,古今中外皆然。(作者為作家)

從清代開始流行——跟著進香團去「北港朝天宮」旅遊吧! 2016-09-13 13:20 http://udn.com/news/story/7923/1958254 跟著進香團去旅遊:北港朝天宮 文/國立臺灣歷史博物館副研究員陳靜寬 「進香」是臺灣傳統社會相當普遍的民俗活動。所謂進香,就是信眾追隨分靈的神像回到原廟參加祭典或參拜,而這群隨香參拜的團體就稱為「進香團」。一般人聽到進香團,總覺得是阿公阿媽的旅遊團,但早在日本時代,進香團卻已經是很流行的旅遊方式。 「北港進香」是全臺熱門的大型進香活動,其歷史可以追溯到清代。北港朝天宮是臺灣媽祖信仰的重要廟宇,創建年代久遠,全臺許多廟宇自朝天宮分靈建廟者眾多,每年有許多信眾與廟宇回到北港謁祖進香。清末的《安平縣雜記》已有記載:「三日,北港進香。市街里保民人沿途役人數萬人。日夜絡繹不絕,各持一小旗掛一小燈;燈上各寫『天上聖母北港進香』八字」。 日本統治之後,大規模的進香活動因地方動亂稍歇,但至1897年之後又逐漸恢復進香活動。詩人吳萱草對於北港進香的盛況,1912年寫下〈北港行雜詠〉「一肩行李一吟囊/領略眼前些少光/綠女紅男沿路進/一燈旗下一枝香/巍峨廟貌聳雲霄/爆竹聲喧不夜朝/正值春中香火盛/人山人海語如潮」的詩句,熱鬧的情景躍其上。 清代因交通不便,信徒們只能從南至北步行至北港進香。日本統治之後,由於臺灣縱貫鐵路修築完成,加上各地輕便鐵道的鋪設,構成便捷的交通網絡,便利了香客們的進香,促成大量的香客湧入北港。 鐵道部為了爭取進香的客源,紛紛推出折扣方案,如1906年2月18日《漢文臺灣日日新報》報導,鐵道部針對北港朝天宮的進香客推出特惠方案,只要憑進香證搭乘五分車可享折扣。同時北港地區鋪設的輕便鐵道陸續完成,在1907年6月9日《臺灣日日新報》報導,北港至打猫(今民雄)的輕鐵鋪設,除了可以運輸貨物外,也可以在每年農曆正月四日至三月末的媽祖祭典中,疏運來自各地超過10萬人次的香客。 從日本時代開始,本來一輩子只能到北港參拜一次的香客,因交通的便捷,縮短旅程,現在得以時常前來。每到農曆三月媽祖祭典期間,來自全臺南北組團參拜者絡繹不絕,1910年3月29日《漢文臺灣日日新報》更是以「香火繁熾」為標題報導:「香客每年自舊曆一月十五日起,北至基隆,南至恆春信眾,結隊成群,前往進香。而本年一月至今,參謁者尤為昌熾,每日統計有三萬餘名。」自1911年起北港地區陸續完成「北港線」、「他里霧線」、「小梅線」三條私設鐵道,載運大量的香客前往進香,而這三條鐵道為了爭取旅客,提出各種優惠措施,顯示出當時香客如潮的熱絡情形。 「揪團旅遊」並不是現代才有的用語,日本時代旅行俱樂部臺北支部臺北驛長在報紙上多次公告揪團至北港進香團旅遊,每次以300人為限,從臺北出發,來回三日,搭乘臨時急行列車,大人五圓五十錢,小孩二圓七十五錢,沿途還安排參觀新竹城隍廟、彰化南瑤宮、新港奉天宮等。鐵道部因北港朝天宮進香香客眾多,增加不少收入,1935年2月26日鐵道部總長還特別請稻江大世界美術館特製匾額賜給北港朝天宮,以答謝神恩。 因交通改善、作息時間的改變,休閒旅遊風氣盛行,進香成為民眾休閒旅遊的選擇。臺中地方仕紳張麗俊在其日記中也時常記載其進香的活動,在1908年臺灣縱貫鐵路通車之後,他搭乘著火車到處進香,1917年6月24日及25日日記中,就記下他跟隨媽祖進香團搭乘五分車至南港(今新港),並至北港朝天宮進香;結束後又搭乘五分車趨往嘉義,投宿於玉峰旅館,夜間順道至嘉義市街遊玩的行程。進香不再只是還願的宗教活動,也是身心靈休憩的活動。 不論是個人的宗教洗滌,或是休閒旅遊的參訪,進香旅遊一直盛行到現在。進香團的交通工具也從步行到搭乘五分車、火車演變為搭乘遊覽車,一車一車滿載著香客至各地廟宇進香。進香團不僅熱絡了宗教活動,也帶動了臺灣的觀光旅遊事業發展。香客們懷抱著虔誠的心,追隨媽祖婆的腳步去旅行。進香旅遊,難道不是深深具有臺灣style的旅遊方式嗎?

圖為1916年臺北迎城隍,與北港媽祖進香同是當時臺灣重要祭典。霞海城隍廟於每年農曆5月13日的城隍爺誕辰舉辦盛大祭典,吸引來自全臺的信眾熱烈進香朝拜,大稻埕將近有十萬香客競相前來參與祭典。圖/國立臺灣歷史博物館蒐藏品

台北最強「炒飯王」就算再隱密也要揪出來吃! 2016-09-14 07:00 http://udn.com/news/story/7188/1947621

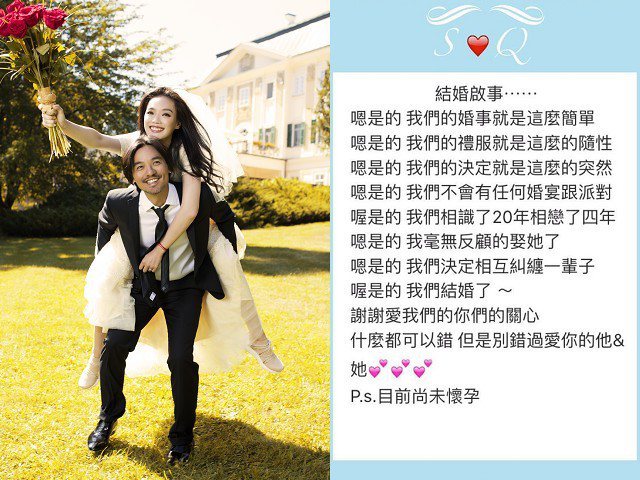

有圖/舒淇、馮德倫真的結婚了!震驚港台娛樂圈 2016-09-03 13:27 聯合報 記者高睿希╱即時報導http://udn.com/news/story/8/1937734 舒淇今日宣布與緋聞男友馮德倫結婚,婚紗照也隨之曝光,這段傳了將近20年的戀情正式浮出水面,且一公開就是結婚,震驚港台娛樂圈。 兩人1997年合作電影「美少年之戀」相識,儘管曾傳出戀情,卻一度無疾而終,之後雙方雖然各自有對象,卻顯然難忘彼此,最後仍選擇相守。

總統府「代筆室」 落款見字如見人! 2016-09-03 13:38 聯合晚報 記者管婺媛/台北島http://udn.com/news/story/7314/1937674 政府推廣喜幛輓聯電子化,但因應民情,總統府始終維持「代筆室」,3位揮毫超過20年經歷的老師替正副總統代寫捲軸、喜幛、輓聯與匾額。雖然題字、落款皆用楷書,為讓民眾「見字如見人」,代筆老師會考量總統、副總統形象、個性、喜好下筆,蔡英文總統的楷書落款就走瀟灑行楷,副總統陳建仁有溫潤溫暖的筆意。 替總統揮毫的代筆老師楊淑婉是書法藝術圈內知名老師,也是國內外各大書法獎項得主,曾擔任前副總統呂秀蓮的翰墨代筆,包括呂秀蓮多本書籍著作上都有她代筆落款痕跡。雖然已有經驗,但替蔡總統代筆,大至匾額、喜幛、輓聯,小至慰問書卡等,範圍多又廣,讓她入府頭兩個月相當緊張。 「光是總統落款,我就寫了行書、楷書、大篆、小篆多種給總統挑選。」楊淑婉笑說,為了給總統挑選,事前她還寫寫練了上百次。最後蔡英文選擇了行楷,雖是楷書,但筆意帶點隨性瀟灑的性格,「這大概跟總統的個性有關」。 陳建仁的代筆老師黃素貞,是他相識10多年的教友,在教會開班授課時,副總統夫人見識過她的好功夫,特別請她替副總統代筆。黃素貞說,同樣是寫楷書,但她覺得副總統給人溫和、溫暖的感覺,因此她題字、落款時,刻意用溫潤筆意替陳建仁書寫各式翰墨。 至於三長代筆,是資深書法老師曾順騰,曾在扁政府時替總統府三長代筆,有時在總統代寫忙不過來時,也支援代寫。 許多政府機關以電子輓聯取代紙本,如電子輓聯就占總統府輓聯總量的15%。幾位代筆老師雖覺得是響應環保,似乎也少了一些「人味」,且南北民情不同,南部還是偏好紙板多於電子。黃素貞說,有時看到電子輓聯時還是「怪怪的」,「總覺得用手寫更有尊重亡者的感覺」。

【當我還是菜鳥時】當菜鳥遇上老芋仔 2016-09-03 07:45 聯合報 文/可凡http://udn.com/news/story/7046/1936665 每當酒酣耳熱之際,平常不苟言笑的他,便開始以箸擊碗伴奏,引吭高歌,唱起平劇《四郎探母》…… 「老芋仔」原是本省人對軍中年紀較長的外省人的渾號,有人認為具有貶意,但我沒有任何不敬之意。想當年入伍服役時,還頗受部隊「老芋仔」的照顧。 ●吳老邀約打牙祭 從出生到讀高中,我不曾離開高雄,是個標準的南部囝仔;即使大學或入伍受訓,也僅止於台中,直到部隊抽籤分發單位,才一口氣被放到北部。 剛下部隊報到,整個政戰處就我的官階最小,被指派擔任政五處的工作,由一位老芋仔雇員負責指導。他雖是雇員,但退役前官拜少校,更是我們單位的元老,連處長都得敬他三分,更遑論菜鳥少尉了。這位老芋仔雇員姓吳,新進人員都尊稱他「吳老」,由於他十七歲就因戰亂離鄉,輾轉來台,因此平時深居簡出,以部隊為家,有人稱他「單位的土地公」。 我們部隊是後勤補給單位,採上下班制,每到假日,整個部隊就空蕩蕩的,除了少數輪值衛哨與離家甚遠的義務役官士兵外,很少有人願意留在營區。為此,吳老總會在放假前探詢我們的外出狀況,若有人要留下,他便主動邀至他的宿舍打牙祭。我不常外出,自然成了常客。 每次都吃他的,我過意不去,然而每回想要分攤一些,卻總遭到喝斥:「你一個小少尉每月能有多少錢?年輕人存錢不容易,別隨便浪費!」 若我回以「光花你的錢不好意思」時,他便會有感而發,嘆道:「吳老老了,還有多少時日能如此爽快花錢?隨便吃吃,花不了幾個錢的!」不由分說,立刻從口袋裡掏出幾張百元鈔塞到小兵手中,要他到營區外的小攤買些下酒菜回來。 ●四郎探母引淚流 我們一邊喝酒,一邊聽他訴說往事,每當酒酣耳熱之際,平常不苟言笑的他,便開始以箸擊碗伴奏,引吭高歌,唱起平劇《四郎探母》。只是,他每次一唱到:「我有心過營去,探母一面,怎奈我身在番,遠隔天邊。思老母,不由我肝腸痛斷,想老娘,淚珠兒灑落在胸前。眼睜睜,高堂母,難得見。喂呀!兒的老娘親呀!」眼淚便不知不覺地掉下來。 剛開始我們不明所以,心想平劇真有那麼動人嗎?漸漸才了解,原來是被牽動了思鄉念母的情懷。 吳老雖然謙稱自己是大老粗一個,但與他相處久了,逐漸發現他是個粗中帶細的性情中人;在他身上我學到許多,知道什麼是「有所為,有所不為」。 退伍後,我在北部找到工作,還經常與他保持聯絡。每當鈴聲響起,總會聽到電話那頭他爽朗嘹亮的聲音:「媽拉個巴子!老弟啊,這麼久也不回來找老哥哥敘敘舊,該不會船過水無痕,把我給忘了吧?」這時我總是陪著笑臉,不斷解釋是因為工作忙的關係,絕不敢忘了他。這些話似乎對他頗為受用,接著他反倒安慰我:「工作為重,吳老因為想念你們才忍不住打電話騷擾,你可別介意啊!」 之後幾次我也曾到營區找過他,見他形單影隻,怪可憐的,想勸他多到外頭走走,但他即使自嘲門禁愈來愈森嚴,待在營區形同被軟禁,仍堅持不肯離開。 幾年後,我舉家遷回高雄,與吳老聯絡的次數變少了,直到他過世多年,我才從一位同梯的預官口中得知。吳老生前不願麻煩人,部隊尊重他一切從簡的遺願,我也因此錯過了對故人致上深切哀悼的機會。

王文華/阿拉巴馬州和小林村的距離 2016-08-31 04:19 聯合報 王文華(作家,「夢想學校」創辦人)http://udn.com/news/story/7340/1929981 愛台灣該用怎樣的方式?一群美國人給了我啟發。 二○○九年,八八風災重創高雄市甲仙區的小林國小,很多同學,包括英文老師,不幸罹難。 華裔美籍的王老師在美國看到新聞,募集了童書,親自帶到台灣給校長。校長苦笑說:「你看我們這邊堆了多少善心捐贈的物資?這不是我們要的。我們要的是老師,是人。」 這句話改變了王老師愛台灣的方式。他號召美國大學生當「代課老師」。平日,透過Skype教小朋友英文。暑假,飛到小林國小帶夏令營。就這樣,做了六年。 今年八月,王老師又帶了九位美國大學生、跟八位台灣的大學生,前往小林。 令這十七位大學生驚訝的是,小林國小六個年級只有十九位同學。 原因之一是當年的風災。之二是很多家長都離開了。小林位置偏僻、交通不便、沒有工作機會、沒有國中。小林要出去,得搭高雄客運的「就醫公車」。一天只有兩班,假日停駛。早上六點半從小林村出發,八點卅五才到高雄榮總。 這十九位小朋友,無法像一般小學生專心念書。家裡農事需要幫忙時,他們就不來了。 他們最缺的,不是物資,而是人。 想想看:一個年級只有你一個人,是什麼感覺? 所以當這群大哥哥大姊姊過來,小朋友和家長特別熱情。他們帶哥哥姊姊回家,媽媽砍甘蔗榨汁、切了一整桶芭樂。村中的長輩也出來歡迎,阿伯用台語問大學生:「你家在哪?」大學生:「新竹。」阿伯:「經國路很危險,要小心喔!」 這十七位大學生不負盛情。因為經費有限,他們從台北坐巴士下鄉,晚上就睡在教室。他們的物質條件簡樸,但教學方法豐富。對音樂沒概念?從敲杯子、水桶開始。學英文很難?先唱凱蒂佩芮的《Roar》。他們做了一千個水球,跟小朋友和家長打水戰。他們帶頭跳舞,讓小朋友體會運動的美好。 小朋友需要的,是這樣面對面的、花時間的、互動。 當然,最好能持續。但這些大學生跟其他志工一樣,來來去去。他們已經盡力,剩下的是結構性的問題。 我去參加美國大學生離台前的party。一位來自美國南方阿拉巴馬州的學生說:「在我的家鄉,很多人觀念封閉,討厭外國人。我很幸運能走出來,看到世界多樣性。」 那一刻,我感覺阿拉巴馬和小林村,其實很近。 那一刻,美國大學生,告訴我偏鄉的定義不在距離,而在觀念。 那一刻,美國大學生,教我怎麼愛台灣。 愛台灣,跟愛人一樣。不能坐在家裡,用對自己方便的方法。得走出去,用別人需要的方式。 那種方式也許是捐錢,但也許是帶孩子敲杯子、丟水球、唱凱蒂佩芮的歌。 然後,如果有更大的權力、能力,得解決結構性的問題。 我離開party時,九位美國同學恢復年輕人本色,吃著台灣滷味,自彈自唱「Hotel California」。明天他們就要走了。阿拉巴馬和小林村,畢竟很遠。 在台灣的另一端,小林國小那十九位小朋友的問題都還在。媽媽正叮囑小妹妹:「甘蔗要榨兩次,才不會浪費喔!」 那些甘蔗沒有浪費,美國大學生嘗到了甜美。接下來的味道,就靠住在台灣的我們了。 (作者是作家,「夢想學校」創辦人)

|

|

| ( 休閒生活|旅人手札 ) |