字體:小 中 大

字體:小 中 大 |

|

|

|

| 2017/08/08 16:08:05瀏覽1098|回應0|推薦0 | |

父親做牛做馬 當孩子的萬應公 https://udn.com/news/story/7339/2629298?from=udn-catelistnews_ch2

父親節前夕,老友們聊起過世的老爸。 陳老師回憶:「父親是醫生,在鄉下開診所,農曆年前他都習慣燒一些東西,我本以為是廢紙,仔細看才知是病人一年來欠醫藥費的記錄本。」 梁兄提及:「有天晚上,一輛三輪車停在門前,久久不離去,家父趨前關心,才了解他兒子考上台北私立大學,註冊在即,六千元卻苦無著落,父親二話不說,隨即拿出一萬元, 囑咐多出來的當生活費。下學期,不待來借,父親主動送款至車伕家中。」 小王有感而發:「每逢年節,攜家帶眷回老家,我的房間總是整潔光亮,多年以後才知,年逾七十的父親一星期前就親自打掃擦拭。」 家父是位警官,小時候調皮逃學被他逮到必定是一頓毒打,但印象中的一幕,至今難以忘懷。記得是個冬天的清晨,他把我放在腳踏車前的小竹椅上,一路吹著口哨載我出遊,小小身軀被他溫暖粗壯的雙臂圍繞,冷風迎面襲來,一點都不覺冷。」 老黃說:「父親這個角色,除了兼具牛與馬的特性,對子女的要求,如萬應公有求必應,有時甚至還得當孩子的大玩偶!」 有人說:「家」是父親的王國,母親的世界,孩子的樂園,謹此佳節,祝天下父親在各自的王國,幸福健康又快樂。

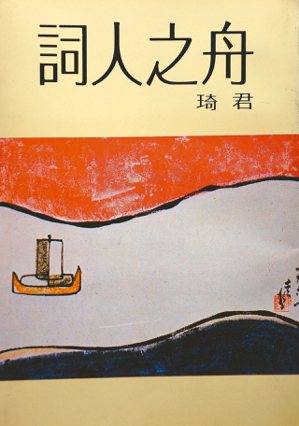

【林海音先生百歲紀念】羅青/半個文壇在夏府(上) https://reader.udn.com/reader/story/7049/2625581 2017/08/06 07:59:21 聯合報 羅青1 從邀詩稿到邀宴「喂——羅青嘛,晚上有空,過來一起聚聚!」電話那頭傳來一串清脆響亮的京片子,一聽便是林海音林先生(1918-2001)的聲音,「要是什麼著,太太孩子也一起過來,熱鬧熱鬧,我們包餃子。」 時間是民國六十年代尾七十年代初,正值台灣經濟開始欣欣向榮的階段,我搬離了敦化南路三五一巷口租屋處,住進了隔壁三五五巷碧雲華廈一樓新居,距離林先生的永春大廈寓所,走路只要三、四分鐘,近便非常。只要是林先生請客聚會,那必定是群賢畢至高朋滿座,海內外的學者名家,歡聚一室,春風笑語,時驚四座,所謂「半個文壇」,於是乎在。我有緣經常穿梭其間,當然是受益匪淺,盡享與時彥才俊聚談之樂。 當年經常在夏府出入的文人墨客很多,遂使府中客廳,有「台北半個文壇在夏府」之譽。況且主人熱誠好客,在大廈頂樓,另備有客房一套,設施一應俱全,以供海內外作家學者行旅台北時小住,每到寒暑假時,盛況更是空前。出入夏府機會不算最多的我,所遇到的各方豪傑,就已經車載斗量,不可勝數。 我常碰到的學者有夏志清、齊邦媛、林文月等,小說家有王藍、季季、紀綱、潘人木,戲劇家有胡耀恆,散文家有夏元瑜、羅蘭、琦君,詩人有余光中、瘂弦、楊牧與楚戈,翻譯家有蔡思果、殷張蘭熙、黃宣範、彭歌,出版家兼散文家有大地出版社的姚宜瑛、爾雅出版社的隱地……還有梳著西裝頭的名攝影家王信,總是在一旁微笑著拍攝記錄。而談鋒甚健的何凡先生夏承楹(1910-2002),則不時從書房的「玻璃墊上」溜了下來,打個招呼,急忙聊上幾句,胡亂塞了幾個餃子,又鑽了回去,去趕他的專欄稿去了。 有一個時期,在香港執教的余光中先生常說,每次返台,受邀聚會,便有一種感覺:「好像到了夏府,才像回到台灣,向文壇報了到。」 我與林先生結緣於大學時代,那時我受到瘂弦先生的鼓勵,剛開始在《幼獅文藝》投稿不久,就受到她的注意,親筆來函,說是要以最大方的版面,在她主編的《純文學》月刊(1967-1972)上,刊登我的作品,真真讓我這個大學生,受寵若驚。於是,我立刻從手邊大堆詩稿中,挑了一首五十行以上較長的,不容易為報紙副刊所接受的詩,寄了過去。 過了兩個月,雜誌寄來了,寄到我基隆家中,剛剛才自輔大英語系畢業一周的我,急忙拆封翻看,是1969年7月號6卷1期(總號31期),果然,在目錄上,我的詩〈給草〉與余光中先生的〈《敲打樂》後記〉排在一起,而那一期,就只發表了這麼一首詩,排版寬鬆大方,這實在是一個主編,能夠給予年輕作者的最大鼓勵。我懷中就是搋著這種初入文壇的興奮,到雲林虎尾入伍服役的,一年之內,寫了四、五十首詩,正可謂「詩想」爆發期。 真沒想到,退伍出國後,我家由基隆遷至敦化南路與忠孝東路之間,剛好與新遷過來的夏府成了不知情的鄰居。當時,台北教育藝文界人士,多半聚居住在城南台大、師大附近。七○年代初,台灣經濟因過去十年加工出口區的興旺而飛躍發展,城北一帶新區,道路寬整,林蔭悅目,市容亮麗,設施完善,大樓連雲而起,名店沿街而開,奪走西門舊城丰采,成為市民居住新寵。 對這個現象,余光中就曾為文抱怨過:「台北是愈長愈高了,長得好快,七十年代八十年代在城的東北,在松山機場那一帶喊他。未來在召喚,好多城南人經不起那誘惑,像何凡、林海音那一家,便遷去了城北,一窩蜂一窩鳥似的,住在高高的大公寓裡,和下面的世界來往,完全靠按鈕。」其實,余先生的說法也不盡然。林海音住的永春大廈,距離忠孝東路大街不足二十公尺,入夜當然十分熱鬧。再往下走過兩三條巷子,到我住的地方,那裡還是十分幽靜的。 林先生主編《聯合報.副刊》十年(1953-1963),眼光獨到,判斷精準,提拔本省外省人才,鼓勵學院內外後進,推廣創作,不遺餘力。她為人巾幗不讓鬚眉,個性豪爽而有俠氣、有丈夫氣,待人坦蕩光明,做事果斷有效,文壇人脈相當深廣,在台北編輯群中,難有出其右者。後來因為刊登諷刺當朝的新詩,引起風波,她果斷辭職。離開聯副,她並不氣餒,一本愛護作家的初衷,繼續創辦《純文學》月刊(1967-1972)及出版社(1968-1995),更進一步,聚集了海內外的作家學者,發表出書,為純文學,博得「中國第一個文學專業出版社」的美名。 1979年,林先生率台北作家代表團,訪問東南亞諸國,我有幸隨行,得以親身體會林先生對晚輩照顧的大家長風範。大家在一起,除了正式拜會外,還有許多餘興活動,例如好奇的聚成一團,皺起雙眉大啖榴槤,或騎上大象四處招搖之類的,沒大沒小,十分愉快。 從這次旅行中,我發現林先生有興趣蒐集與大象有關的飾品及藝術品,家中玻璃櫃中更是擺滿了各色大象小象。我對林先生說,明朝人喜歡繪畫或雕造〈洗象圖〉,有「萬象更新」、「太平有象」的寓意。「羅青,你說得不錯。我們民國38年來台,匆匆已經過了三十年,這一段難得的太平日子,應該好好珍惜。這一點,我們逃過難的人,感受最深。」言語之間,好像完全把編《聯副》時所遭的劫難,拋諸腦後了。 如今回想林先生說的這三十年,正是「人才紅利時代」在台灣爆發的全盛期。而夏府的客廳,在她的主持下,好像一個小型的文化人才「核能反應堆」,當時所發揮出來的文學能量的熱與藝術電力的光,一直持續到現在,令人緬懷不已。 2 從出點子到出書1981年初,我在夏府客廳,初識大地出版社長姚宜瑛女士(1927-2014),她知道我入選國中國文課本的〈水稻之歌〉一詩尚未結集出版後,便力邀我在「大地」出版詩集。「集名就訂為《水稻之歌》好了!」她爽快的建議。 那時我已出版了三本詩集,分別為《吃西瓜的方法》(幼獅版)、《神州豪俠傳》(武陵版)、《捉賊記》(洪範版),每本詩集的名字都「名不驚人死不休」,第一本常被歸入食譜類,在書店的書架上,與傅培梅成了鄰居;第二本進了武俠小說出租店,左邊是金庸,右邊是古龍;第三本不用說,當然是上架成了偵探小說,與牛哥李費蒙混在一起。本來第四本詩集也想用一個別致的書名如《早起大呵欠時所見》、《讀不下書的時候》、《蒼蠅族》、《假如我沒有變成一棵松樹》……之類的。不過,既然初次相識的書市專家「姚大姊」慨然邀約出書,又已開了建議書名的金口,我不好拒絕,只好順水推舟,從善如流了。 老實說,我之所以如此痛快答應,還是因為自己心裡,也打著一個小算盤。我想〈水稻之歌〉,既然已收入國中課本,算是免費宣傳廣告已出,應該是詩集暢銷的保證,既然如此,取一個正常而普通的書名,又有何妨?不料,詩集出來,銷路居然平平,一印三千本的書,只印了兩三印,便難以為繼了,還不如前面幾本詩集銷量的一半,弄得我納悶不已。 後來有一天,我搭公車自師大返家,乘客擁擠,我被擠到兩個嘰嘰喳喳的國中女生前。其中一個說:「喂,明天考國文,重點在哪?」另一個答道:「這三課,最重要,其他可以不看!」「那這一課呢?」「喔,這課簡單,根本不會考,就算考,也就考這兩題,一是〈水稻之歌〉作者為誰?答羅青、羅青哲都對,二是這是什麼詩,答新詩、現代詩都對,簡單啦!不必準備。」我這才恍然大悟,作品一旦選入教課書,成了考試題目,便成了教人皺眉的愁眉貨,絕非作者之福。 我與姚女士這邊有關出書細節以及封面設計的討論,剛剛告一段落,林海音與琦君那邊,立刻緊急召我過去。「琦君要出一本關於宋詞賞析的書,我們討論了半天,找不到恰當的書名,羅青,你是出名的點子王,說是最會取書名。」 「這容易,既然是講宋詞賞析的,我看……就叫《詞人之舟》好了,可以渡一渡一般讀者,看完此書,便可捨舟登岸,鑽進詞家的閬苑琳瑯、琅嬛福地。」我胸有成竹的脫口而出,還不忘加了一句:「若蒙採用,我免費奉送封面設計,因為我有一張小畫,正好適合做此書的封面。」回答一氣呵成,有如事先知情,早有宿構。琦君聞言,連聲稱奇,並打趣說:「早知道你有這買一送一的快捷本領,前面的幾本書,也該找你,免得每次出書,都為取書名找封面而煩惱半天。看樣子,你可以當純文學的出版顧問了。」 我之所以能立即想到這個看似現成的書名,是因為我自己正在寫一本介紹分析英美詩歌的書,名叫《詩人之橋》,準備做我在師範大學英語系開的「英美詩歌選讀」課的參考書。當年,余光中先生受聘入香港中文大學任教,把我從輔仁大學延攬到師大,接替他的課程,以便遙接梁實秋先生的傳統。我不敢大意,不寫出一本書來,不足以報先生之雅意。從《詩人之橋》到《詞人之舟》,不過一聲一字之轉,聽到有人緊急問計,當然就順口溜的,毫不費力的溜了出來。 不久,《詞人之舟》(1981)出來了,封面既古典又現代的圖式,獲得許多好評。林先生一高興,便打電話約我,要請吃飯,謝我免費書名設計之功。「餐廳就在你們巷口的『羅曼蒂』,我們吃法國大餐,還找了楚戈、鄧禹平與席慕蓉,你們是老朋友了吧?」當時的羅曼蒂法國餐廳,是台北最貴的高級餐廳之一,門口經常有外交部的黑頭禮賓車排成一列。我雖然就住在旁邊,但還沒有大膽一試的機會。 吃法國餐,當然少不了蝸牛、鴨肉與紅酒,賓主盡歡之後,林先生說明請客的用意。「天下沒有白吃的午餐!」她套了一句當時最流行的用語;「我請四位來,是看中你們都是詩畫兼通的能手,能不能繳出一本詩畫集來,給我們純文學出版,可以加一些彩插頁,印得精美些。」那天,楚戈與我都酒足飯飽,十分享受,又聽說要給我們出詩畫集,高興得連飽嗝都不小心打了出來。 過了兩年(1984),鄧禹平的《我存在,因為歌,因為愛》(楚戈、席慕蓉圖)、楚戈的《散步的山巒》與我的《不明飛行物來了》先後出版,採大三十二開本,封皮用銅版紙彩色精印,別致又大方。我的書,封面顏色是沉穩的香蕉金黃,印上黑粗體的書名,分外醒目,再配上我畫中貼灑的金箔,閃閃生輝於夜暗之中,透露出一股神祕莫測的力量,是我出版過的詩集及詩畫集中,封面最為典雅亮麗又幽深玄妙的,成了我最成功的封面設計之一。 不過,當時台灣詩集的銷量,已有下滑的趨勢,不復民國六十年代中後期的盛況。如此精美的書,也只印了二、三印,就難以為繼了。相較於純文學其他的暢銷書,如彭歌譯的《改變歷史的書》、子敏散文集《小太陽》、王藍長篇小說《藍與黑》、紀剛的《滾滾遼河》等歷久不衰的長銷王牌,我詩集的印數,只是他們的零頭而已,實在是太小兒科了。(上)

【林海音先生百歲紀念】羅青/半個文壇在夏府(下) https://reader.udn.com/reader/story/7048/2626810 2017/08/07 10:04:57 聯合報 ◎羅青 文.提供 3 從壽宴獻詞到餃子辯論1988年,林先生七十大壽及夏林金婚紀念合併舉行,席設仁愛路福華飯店,指定由我來獻詞。夏氏一門,兒子夏祖焯(筆名夏烈)、女兒夏祖麗、女婿莊因、張至璋、媳婦龔明祺、姪子夏陽,都是頭上生角的才子佳人,哪裡輪得到我來上場。但這是林先生親自點名,我也只好硬著頭皮答應。因為當時我忽然想起,我的學生小說名家張國立在《草根詩月刊》所譯的三好達治名詩,詞意絕妙,正好可以派上用場。 祝壽婚慶場合上的致詞,最難討好,不是淪為阿諛奉承、歌功頌德,就是陷於如此這般、陳腔無趣;講話不宜過長,長則聽眾食客耐心消磨殆盡,場面失控;不宜太短,短則顯得致詞誠意才情不夠,賓主掃興;不宜太深,深則各色來賓難以及時消化,不宜太淺,淺則高朋俊彥難免哂然訕笑。 上台演講致詞從不帶小抄的我,這次為慎重起見,準備了一紙草稿,信心滿滿,上台致起詞來,大意是說,夏府男權僅只榮譽崇隆,而女權真正實際至上,因此「林海音何凡」這組甜蜜的密碼,翻譯成白話文就成了:「林間松濤化海濤,潮音回響入雲霄,何其平凡又不凡,文壇詩壇仰彌高。」接下來,我提高聲音說:「林先生編副刊、編雜誌、編文學叢書,照顧服務提攜大家,超過三十五年,的確是我們的大家長!」隨後,我便順理成章的引用起三好達治的句子: 海呵,在我們的文字裡, 你的中央是母親; 而母親(mare)呵, 在法國人的文字裡, 您的中央有海。(mar) 「謹以此詩,向我們的守護神大保母,致上最誠摯的祝賀。」 為了使場面,在我之後,再掀高潮,我柿子挑軟的吃,狡黠的補了一句,「其實今天最該上台獻詞的,應是夏家英才們,尤其是美麗大方的媳婦龔明祺,她一口流利的蘇州話,已達吳儂軟語的極致,可以把大家的耳朵都聽出油來,現在我們以熱烈的掌聲,恭請她上台。」 此言一出,果然惹得台下為之騷動,我也就順利下得台來。 進入九○年代初期,林先生喜歡起個大早,到附近國父紀念館前的公園廣場,去散步做早操,常常遇到我父母親。我母親從小在北京上的小學初中,比林先生小九歲,道地的兩個京片子,遇到一起,常有聊不完的話題。 後來,有一次,林先生在晨操運動時,因水泥地久了,難免粗糙不平,走路一不小心,摔了個跤,大臉朝下,跌了個結實,臉面鼻唇嚴重受傷,休養了好一陣子。這件事,還是我暑假出國回來後,由母親親口告訴我的。那時,夏府已搬到國父紀念館旁的逸仙路上,類似七○八○年代永春大廈中的豪情熱絡聚會,已成絕響。 回想有一次,參加夏府聚會,我因事走得最晚,客廳裡只剩下林先生在收拾東西。她送我到門口時,突然問我:「你媽媽包的餃子,你一次最多能吃幾個?」我愣了一下,含含糊糊的說:「一般可以吃十八個,餓的時候,最多一次可以吃到二十二,算不上能吃!」我心想,這這,這不會是嫌我吃多了吧? 「我就知道,你嫌我們家餃子不好吃,我剛才注了意,從頭到尾,你只端了一盤,頂多不過十一、二個!」 我一面按電梯,一面慌忙搖手道:「不是府上餃子不好,老北京的手藝,能差到哪裡去?是你們家的客人太健談,光聊天還來不及,哪顧得上吃!」 「誰叫你們家,吃餃子還額外準備一大盆廣東油雞,還有一堆小菜!」我一邊進電梯,一邊回頭用手勢誇張的補充說:「難道沒看見,我不還啃了個大雞腿嗎!」 ●後記:北京五四新文學運動至今,已屆百年。百年間,作家兼辦出版社者,時有所見,然如林海音先生主持之純文學出版社,出書不算最多,但卻能凝聚數代文壇人心,鼓勵新秀,濟助貧弱者,卻不多見,譽之為百年第一文學出版社,當不為過,值得後人紀念。(下)

【日記5則】齊邦媛/一生中的一天 https://reader.udn.com/reader/story/7048/2613636 2017/07/31 09:55:08 聯合報 齊邦媛 以前去撿落葉多存選擇之心──尋找最美好的,如今我已不常有尋找的心情,進入隨緣階段。身體總不夠好,繞這一公里有時覺得勉強,彎腰選葉感到累,遇到好的就是有緣,帶回供著高興…… 霧上山來近兩個月,晚上總習慣等著看夜班車離去,對於熬夜的我,午夜這班車好似宣布我們今天與外面世界的道別,直到明天早晨第一班車進來,這個山村被留在無邊的黑暗裡,新挖出的土地上,草木都是新種的,全然的寂靜,聽不到什麼蟲鳴。 今晚我站在窗前等著,發現我什麼都看不見了,窗外似乎罩了一張乳白色的布幕,對面亭子的路燈都看不見了,我以為自己眼睛有了問題,打個電話給正在換夜班的服務台,她們說山裡起了大霧,騎摩托車的人都不知該不該上路回家。 如今我已在此安居,人生已沒有需要我趕路的事,再大的霧我也不怕了。 從烏溪橋那場霧中活著出來,五十年來我再也沒有看過那麼大的霧,也許,更確切地說,我今生並沒有真正從那霧裡走出來。 那天中午,我們從掛在牆上的老電話上接到中興新村醫院的電話,請我們趕快去給我表哥裴連甲的緊急手術簽字,他新婚的太太只是哭,不敢簽字,病人胃大出血不停,情況相當危急。幸運的是那天是星期天,丈夫頭天晚上開著工程車回家,今天吃了中飯就得趕回工地,那是一個時時刻刻都有大大小小難題要應付的日子,我們年輕,對人生沒有怨言。 我們把三個孩子(六歲、四歲、兩歲)千叮囑萬叮囑,交給新來幫傭的二十歲女孩,開著他的工程車,儘速趕了二十二公里的路到了醫院,簽了字,開了刀,止了血,命保住了,晚上八點鐘左右,我們終能開車回台中,出醫院門,發現天黑後起霧了。 那時的中興新村是座充滿希望的新城,省政府剛搬去,路燈明亮,很快找到上公路的指標,過了草屯,路燈漸少,霧變濃了,霧越來越濃,四面八方包圍過來,到了一個較狹隘的山口路段,往前去就是烏溪橋,路旁有一個夠亮的牌子寫著:「烏溪橋工程;臨時木橋,小心駕駛!」 接著就是沉重的車身上了木橋,車輪駛在一條條橫木條搭起的懸在溪上的臨時橋上,壓出咯拉咯拉的聲音,往前開了一分鐘,就完全看不見車前的路了,大霧在溪上像半液體般的把車子密密包圍,由於岸上的燈光,霧不是白色,是檸檬水似的氤氳,一層層地罩住了天和地,開大了車燈,只照見車前兩尺的木條,這時他突然問我:「妳來時看到這木橋有個彎度嗎?」我說:「好似個月牙的形狀。」他問我記得那彎度是向左還是向右?中午來時過這木橋我們都只想著醫院和家中幼兒,匆忙開過,如今都不記得它的彎度在哪一邊,木橋沒有欄杆,也沒有任何可以判斷的指示,有,也看不到,我說:「讓我下去在車前探路,你慢慢跟著開。」他說:「對,來車先撞死妳,或者妳看不到路時已經掉到河裡了……我們現在只能這樣一尺一尺往前慢慢開,一切交給命運吧!」 我不知道我們在天地全然蒙眼的霧中開了多久,我永生都記得車子一尺一尺前進時,橋上木條軋軋的聲音,時時都嚇得心膽俱裂,似乎是永無止境地一尺一尺往前挪移,我們在求生的默禱中一尺一尺往前開,只聽得見他沉重的呼吸聲,凝神看著車燈照亮的那一排木板,木板下河水激流響著。 天荒地老,不知開了多久,突然前輪下的木板軋軋的聲音變得悶重起來──莫非我們猜錯了彎度,壓到了邊線?慈悲的天父啊!求求你,那三個孩子還這麼小啊!他開始按喇叭,慢慢地一聲接著一聲,希望有人聽見…… 突然,右邊前輪觸著了土地,堅實的土地!再加一點力,後輪也上了土地,全車開上了臨時的橋頭,上一個小坡,就看見了公路的白線。這時,我們已無力說話。 無言中,車子到了霧峰,上去有一段小坡,好似神話一般,霧竟漸漸散了些,驀地,台中萬家燈火遙遙在閃爍,我們活著,要回家了!這時,我開始哭泣,全身震撼哭泣,停不下來,他說,「妳怎麼了?」我說,「我剛在想,我們三個孩子成了孤兒會怎樣……」他說,「唉,妳們這些學文學的人!」──但是我看到他眼角的淚。 進了家門,我衝往孩子們的屋子,看見三個小兄弟都擠到一張床上,老二的胳臂在哥哥的胸口,小弟弟的一條腿在二哥肚子上,睡熟了的臉上還有淚痕,年輕的女傭靠著床柱打盹。 坐下看著眼前這景象,我又哭泣起來。 我哭木橋上的瞬間生死和幼兒的一生,也哭自己今秋將要離家,雖然媽媽在我去美國進修半年時,會來照顧,但是我應該去嗎?我怎麼走得開?我一生會怎麼想?孩子長大了會怎麼想? 現在的烏溪橋,是一座1983年修建的鐵橋,橋長六百二十四公尺半,二十六公尺寬,雙向線快車道及兩線慢車道。山澗河道的濃霧已不是威脅。這座橋傲然跨越兩岸,堅固安穩,是我們當年的木橋所不能夢想的,如同今天的年輕女子的人生也是我們那一代所不能夢想的。 紅葉午後去撿那排錫蘭橄欖的落葉,竟成了期待。連續已數月之久了,這幾棵不大的樹竟也有掉不完的葉子,由酒紅到暗綠夾金黃,厚實深沉的絢爛顏色,雖是落葉卻充滿了生命。夜夜燈下有三兩片在桌上伴我,竟是和花朵一樣這般真切的美好!明日便將枯萎,但仍令我留戀,似盼積滿前庭,聽夜雨滴落。六十年來何等人生,都市中何等妄想! 以前去撿落葉多存選擇之心──尋找最美好的,如今我已不常有尋找的心情,進入隨緣階段。身體總不夠好,繞這一公里有時覺得勉強,彎腰選葉感到累,遇到好的就是有緣,帶回供著高興。每天落下的葉子都有相同脈絡,顏色也大多相似,好似昨夜的風和太陽的效力只能染出這種顏色,有一天全美好,有兩天沒得看,全靠風和露水的舒展。每天的落葉常是相似的,色彩潤度都一致,只能去欣賞同樣的陽光和水。 連日冷。落葉美得淒厲,落葉之美驚人。紅色與綠色交鋒,生命和死亡互占葉脈,小小的葉子,多大的場面啊! 一位老太太前天發現我在撿紅葉,一再踢她眼前所見的紅葉告訴我,這個是紅的!我的回應很淡,撿拾葉子對我有更深的意義,這些葉子豈可踢得?自然生命的流失和留戀,豈是陌生人可懂?我的最後讚嘆亦何容侵入? 誰知她竟在樹籬上留下三片疊在一起,然後由另一條路走開,遠遠看我,我知道這是她的好意,增加我的收集。 但是,太晚了,在生命這時日,對陌生人說不明白這秋葉和隨緣的意義了。 還有人問,撿這葉子做什麼?我說:去賣啊! 對自己所愛,不容褻瀆,原該拈葉不語,但修養不夠。 書與骨灰罈人類數千年來都說從出生走向墳墓之路……而到了我這一代,已很少人能有真正的墳墓,幾乎全待燒成灰裝進罈子,而骨灰罈放在什麼塔裡,或公墓一塊格子裡,不一定會有刻石名字的墓碑,骨灰罈的意象和各種墳墓的場景對照,沒有一點浪漫的氣息。所以該沒有人會吟詠「我悲哀地(或「不捨地」)朝骨灰罈走去」。 而我,在滿了八十歲之後,真正勘破了這些葬身的迷思,先由都市荒居抽離,住進這光亮的山村,然後不再遲疑地朝向我一生之書走去。 小乳貓天快亮的時候,我夢見懷裡揣著一隻黃色的小乳貓,餓得快死了,我奔走在台中(或台北和平東路)街頭,買一小包米去救牠。這隻小瘦貓確實是我在台中家裡無數乳貓之一,牠們到我屋下生許多小貓,我輪流抱著看書。在麗水街最後的一些夜晚,聽窗外小野貓夜啼,不能去救牠心中歉疚,我救不了那悽號的小貓,因為我那時連自己都救不了。但這隻貓卻不止一次來到我夢中,記憶是多麼堅持的追蹤者啊! 棉鞋有一老者說活得太累,全身都痛,兒子幫他捏捏,每處都痛,只剩最後一層靠近地面不痛,原來是棉鞋。 他們便允許他不必滿身痛楚地活著,幫他解脫。在台灣怎麼辦?沒有人穿棉鞋。

|

|

| ( 休閒生活|旅人手札 ) |