字體:小 中 大

字體:小 中 大 |

|

|

|

| 2017/07/31 09:43:52瀏覽465|回應0|推薦0 | |

美味 記憶/二姨的 薄荷雞 https://udn.com/news/story/7272/2646634

媽媽打電話來,問我要不要薄荷草?「當然要啊。」放下手機,我不由得想起二姨。 媽媽有兩個姊姊,最親近的就是二姨。二姨嫁得離外婆家很近,與勤奮的二姨丈過著樸實的農家生活,她經常利用農忙後的空檔,提著大包小包的蔬果連夜搭車北上;她的出現總引起家中一陣歡呼,那些蔬果讓經濟拮据的爸媽省下不少的菜錢。 某年暑假,媽媽帶還在讀小學的我回娘家,我到處閒晃,屋前的稻埕放養著許多雞、鴨。突然一隻紅面番鴨發瘋似地衝過來緊咬我的裙襬,我嚇得哇哇大叫。這時二姨手拿著鍋鏟從廚房衝出來,「噓、噓、噓」地大聲喝斥驅趕,不斷安撫不知所措的我別害怕。 屋裡飄來陣陣香味,讓我忘記方才的驚嚇。「好香!二姨在煮什麼?」「我在煮薄荷雞給妳們吃啊。」走進廚房,看到餐桌已擺滿各色菜肴,讓人看了垂涎三尺。她的待客之道,就是不斷往我們的飯碗裡夾進滿滿的菜。我笑著說:「好了啦,都滿出來了。」二姨卻說這些都是粗茶淡飯。 後來,我才知道烹煮一隻薄荷雞很費工。某回我們提早抵達二姨家,姨丈說:「妳阿姨到田裡割薄荷草,應該快回來了。」過了一會兒,二姨載著兩大麻布袋的薄荷草回來了,見到我們,她快速挑揀足量的薄荷草清洗乾淨,俐落地宰了一隻雞,起了灶火爆香薑末,才開始炒薄荷草。 二姨用薄鹽塗抹雞身,再將炒過的薄荷草一撮撮塞進雞肚,這才開始悶煮整隻雞。灶火旺盛,滿頭大汗的二姨不時翻轉薄荷雞以免燒焦,又像八爪章魚一樣料理著其他菜色。當表皮酥脆的薄荷雞端上桌,我迫不及待地夾出雞腹裡的薄荷草塞進嘴裡,愈咀嚼愈香甜。二姨連忙扯下一隻雞腿放進我碗裡,眼中滿是疼愛。 婚後住得離娘家不遠,每次媽媽要到二姨家,總會來電問我:「妳二姨問妳要不要薄荷雞,她煮一隻給妳。」「當然要啊。」我如常興奮地回答著。 多年後,不好意思再麻煩年老體衰的二姨,我改回答:「只要薄荷草就可以了。」我照二姨的烹煮方式,卻總是沒能煮出同樣美味的薄荷雞。 這天想起二姨昔日在廚房忙進忙出的熱情招待,我想對在天上的二姨說:「多謝款待,您好吃的薄荷雞。」

生活點滴/百香果 https://udn.com/news/story/7272/2590984

「有進展嗎?」「還是七個。」這是在海外上班的先生和我近半個月來最常有的對話。我們不做諜報工作,也沒有需要用暗語溝通的秘密,兩人關注的,其實只是百香果。 那年我們買下的房子有個不算小的院子,入住的第一天,年邁的家犬黃黃認為院子該歸她管理,慢步或偶爾奔跑,選個合意的地點撒泡尿,都自在自如。不少鴿子、麻雀發現有這麼一個庭院,紛紛走告,常在有晴朗天候的午前報到,快速輕巧地著陸,頗像已退役的協和式客機降落。黃黃對那些鴿子麻雀不會帶著喜悅招呼,也不會懷著怒氣喝斥,由著他們來來去去。 一段時日後,院子裡冒出多樣小苗,有些不堪一擊,一場不算大的雨都能除去它們的戶籍;堅韌留下的,黃黃也沒什麼意見。於是,跟隨著陽光,木瓜苗一邊抽高身子,一邊撐大掌狀的葉子;百香果樹則差派出藤蔓,領著漸漸增多加粗的枝葉攀上圍籬;沒有繳交名字的野花野草,也都爭氣地找到了落腳之處。 還是來訪的好友先發現的。院子裡的百香果開花了,模樣美麗有趣,好似取來一小撮未泡水的冬粉攤平成圓餅狀,在圓規的一支臂裝上紫色彩筆畫一圈,再從圓心處豎起幾柱青翠,最後為冬粉絲絲輻射狀的末端整圈燙上時髦的弧度。 第一朵花露臉後,第二、三、四朵……緊接著以讓人來不及數算的速度開了。現今資訊的取得不難,我知道百香果花自然授粉不易,就到房間找出棄置的毛筆進行人工授粉,它的再度引退則是在我屢屢見到花苞凋萎落地,並不結果。不少時分看見窗外蜜蜂和蝴蝶輕盈穿梭,我不想當個功利的庭院主人,倒是沒有開口發派工作。 種過百香果的人可能熟知,它葉子厚綠,彼此緊密依貼,總以勻整的一片綠讓人觀看;也因此,當我驚喜地看到一叢綠中有個顏色幾乎沒有差別的小小綠果結成時,進一步仔細盯察,其實,葉子層疊處早有數個小果子準備好開展各自的一生了。 百香果一旦結了果,好似跨過一道嚴格的關鍵門檻,已越過最艱難的時刻,成長是穩健、自信、快速的。早上道過安,天黑前再招呼時,肉眼即可判斷果子大了一圈。我用防水的紙條寫上數字,在每顆果子背上編號。 都說喜悅要和朋友分享,我自是和好友說了,回應中沒有一個訊息帶著的感情能連結上我的快樂。最不忍卒睹的是這一則:「喔,其實,就去水果攤買嘛,一網袋熟成好吃的也才一百二。」 我想到了人生。我想,如果掐按住生命的起始和終點攤展開來,或許每個生命都是相仿的,必須一程一程緩緩踩邁,才能遇見扣人心弦的豔麗;當然或許會經逢暴雨,不過也因為如此,青空下無奇的日子裡才能看見風平浪靜的幸福。所以,在商場裡那些完全剪離了開花、結果、成熟的履歷,以到達終點的姿態安放了自己的那一袋袋熟成的百香果,並沒有稀釋我對庭院內自然結實的百香果的熱望。 我將繼續珍視等待第八顆小果子露臉,或也學

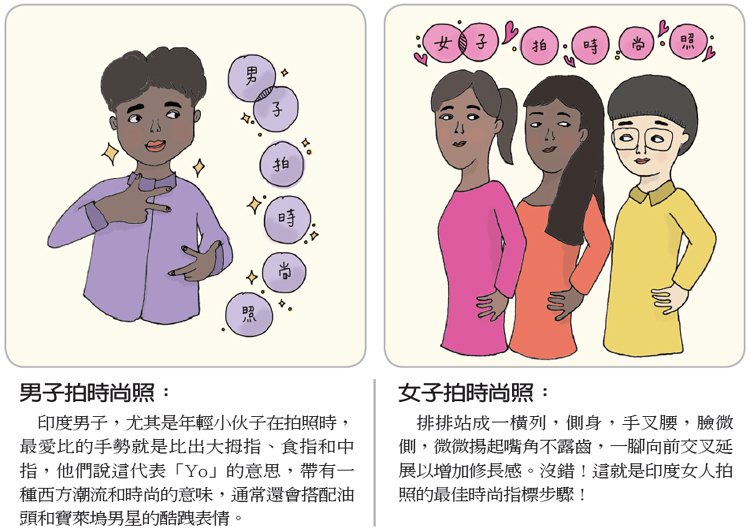

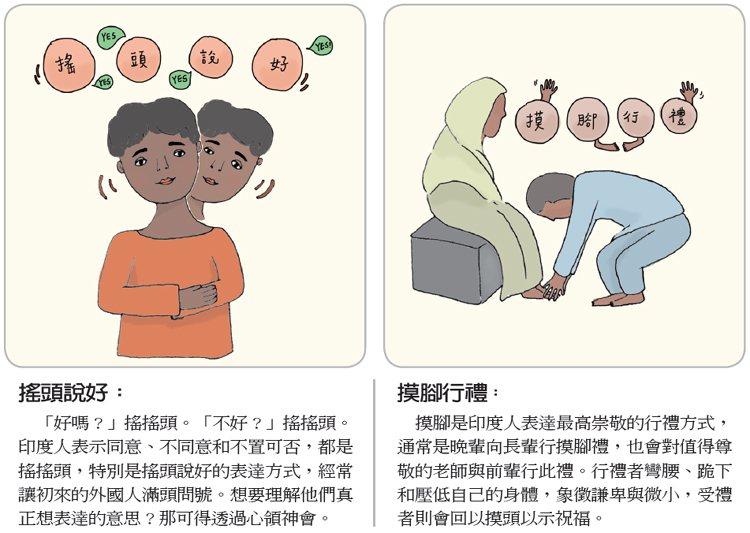

圖解印度手勢與肢體動作 https://reader.udn.com/reader/story/7044/2612211 2017/07/30 08:14:45 聯合報 文/印度尤 印度人在表達的時候,肢體語言非常豐富,最著名的莫過於他們讓人摸不著頭緒的「搖頭晃腦」,還有他們經常擠眉弄眼,不發一語地直接用表情說話。每個國家與文化都有自己的肢體密碼,印度也不例外。接下來,就讓我帶大家一起解碼,讀懂印度的特有肢體語言……

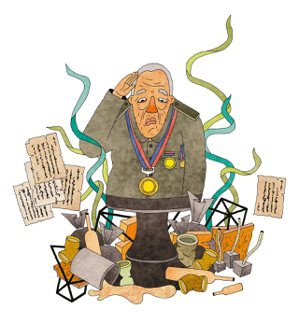

洞穴屋裡的神經杯杯「神經杯杯」是孩子們對這位「老芋頭」的稱呼,從我有記憶以來,外雙溪山邊違建的家下方,有一間類似洞穴的小房間,就住著這位神經杯杯,父親口中的老班長。他總是蹲在山坡上望著遠方若有所思,心情好時會用濃厚的鄉音哼唱幾句京劇,但大部分的時間還是躲在那洞穴中。 過年過節時,父親會叫我拿一些飯菜給他,可是我非常害怕,一來那小房間太像鬼屋,又濕又暗;二來大孩子們總是對他唱:「阿兵哥,錢多多,呷饅頭,真豬哥。」更加深了我的恐懼。所以,我總是在他應門後瞬間將食物遞出,轉身就跑。 話雖如此,過年時那些大孩子卻也常常假意要給他拜年,騙取一些紅包。神經杯杯心情好會拿些零錢打發這些人,有時則將他們轟出去。於是大孩子們邊跑邊喊:「神經杯杯起肖打人啊!」一哄而散。 隨著年歲漸增,我開始覺得神經杯杯滿可憐的,他三餐都在狹小的洞穴中煮食,天氣不好的時候,雨水還會灌入房內;放晴時,神經杯杯會將那早已發霉、黃到發黑,簡直汙穢不堪的被子拿出來曬乾。慢慢的,我趁轉交食物偷偷地往他房裡瞄一眼,發現他其實除了蹲在山坡遠眺,大都在房裡寫毛筆字。 終於,有一天我向父親問起他的故事。父親還沒開口,就先長嘆一口氣。他說,神經杯杯原名黃仁輝,來自廣西,是他剛到台灣時的老班長。 國民黨潰敗到台灣之初,被美國放棄,物資缺乏,當兵的尤其可憐,每天吃不飽,出操、體罰、挨打更是家常便飯,若遇上班長們心情不好,隨時會莫名遭關禁閉。在這樣的生活下,只有這位老班長不會胡亂打人。 後來,老班長因為戰技比賽全軍第一,獲得拔擢到軍官班,之後更一路升遷擔任憲兵上尉連長,駐守基隆火車站。 那時有一位台灣大學女學生因為每天通勤,看見老班長英姿煥發的模樣,對他深有好感,兩人很快墜入愛河。但,就在論及婚嫁之際,女方的議員父親極力反對,認為本省女大學生怎可嫁給外省阿兵哥?他透過關係將老班長調至金門,不許他回台灣,而老班長也就在那個時候因為極度悲痛,出現了思覺失調的症狀。 三、四年後,他被送回台灣某軍醫院療養,兩年後遭到勒令退伍,流落街頭。 寄不出去的斑斑血淚民國五○年代,蔣介石發現反攻大陸無望,准許士兵結婚,父親也在那時與母親結婚,並在外雙溪山邊搭建了我二十歲以前的家。他從同袍那聽說老班長流落街頭,便在老家下方建了一間洞穴屋給老班長住。 民國74年,我們搬離被颱風摧殘得到處漏水的老家,老班長仍住在他那洞穴屋內,父親則每隔兩、三天踩著腳踏車帶食物去拜訪他。偶爾,我陪父親回老家看看,也順道探望他。 成年後的我看待這位老班長的遭遇,已經不只是可憐,而是淒涼了。常年住在洞穴屋使他痀瘻,並且久咳如肺癆,更不用說房間內幾乎所有東西都發了霉--連同貼滿牆面、用毛筆寫成的「想家」兩個大字。好幾次我們想帶他去醫院,他卻打死不從。聽父親說,老班長當年在醫院療養時過著非人的生活。 一天下午,父親拖著疲累的身體回家,告訴我老班長過世了,他叫了救護車將遺體送至榮總。第二天,我與父親前去整理老班長的遺物,發現床鋪下堆滿了被蟲蛀掉的家書,裡頭全是他寫給雙親的斑斑血淚,但一封也寄不出去。 八○年代初開放大陸探親後,父親終於打聽到老班長家人的消息,得知他父母被共產黨整死,兄姊們也都過世了,只剩下一位從未謀面的姪女。父親利用探親的機會,將老班長的骨灰帶回廣西老家,留了些錢請他姪女予以安葬…… 前些日子,我看完公視的《一把青》,想起這些逐漸被人遺忘的悲劇人物,他們為台海安定付出大半生,卻是淒涼地過完自己的一生。在高舉轉型正義的大旗下,總覺得似乎該有人為他們留下雪泥鴻爪。

神劇「建軍大業」 有小鮮肉沒真相 https://udn.com/news/story/7339/2615823?from=udn_ch2cate6643sub7339_pulldownmenu

中共慶祝建軍九十周年,既有號稱歷史的「沙場閱兵」展示武器、部隊,又推出了線上相片合成軟體,不須餐風露宿,人人都可穿越年代,變身各年代軍人。而原本被認為是重點宣傳媒介之一的電影「建軍大業」,卻被許多大陸「紅二代」、「紅三代」不滿撻伐,原因無他,娛樂化的神劇歷史呈現,連他們也看不下去。 中共作為建軍起點的「南昌暴動」,發生於民國十六年八月一日,當年四月,國民黨宣布清黨,南京、武漢分立兩個國民政府,分別以蔣中正與汪精衛為首,就在汪欲東征南京,而共黨成員內心惴惴不安之際,暴動在南昌發生,當時中共企圖南下廣東尋求根據地,但很快便被數路大軍追剿潰散。 「建軍大業」啟用了香港導演劉偉強,並且大量運用了所謂的「小鮮肉」年輕演員,在票房掛帥思考下,許多戰鬥場景,看來有如搖滾明星呼喚粉絲的燈光秀;身任國民革命軍總司令的蔣中正,電影裡天天在豪華場景中跳舞宴樂,追求姻緣。本片雖名為獻禮建軍,但是共軍素來重視的「三灣改編」,將黨支部建在連上的過程,竟也匆匆用文字帶過,使得紅色後人怒稱,這部電影,根本是只知娛樂賺錢,把歷史當幌子。 「建軍大業」也凸顯了中共面對歷史的困境。當年南昌暴動,是複雜情勢下的臨時選擇,起事未久,許多軍官便不願跟隨,寧可為政府收編;中共當時對於如何處理「土地改革」,也搖擺不定,事後張太雷等人便自我檢討,對地主、警察不夠心狠手辣,不像共產黨;只是放到今日時空,若真的和盤托出,能接受者又有幾何? 於是編導最簡便之道,就是按照自我想像構建出一個豪華的民國場景時空,再用極端誇張的戲劇表現,讓小鮮肉們吸引粉絲到場。但是幾天下來,「建軍大業」的票房卻遠遠被建立在目前時空,感覺較為樸實的「戰狼2」甩在後頭;對今天的大陸年輕人來說,他們寧可看著新式武器,呼嘯著「犯我中華,雖遠必誅」的口號。 更為沉默的是「南昌暴動」的另一半主角,國民黨對九十年前的往事,雖有大量檔案,卻已沒有任何想法,中共大力貶抑,當年緊急上報軍情的國民革命軍副營長趙福生,反過來說,不正是一位效忠政府,盡忠職守的基層軍官?他與數千同僚,在南昌城內作戰到底,但是國軍無人記得,大陸更唾棄不已,忠烈祠裡,少了給他們的一炷清香。

北京瞭望/小鮮肉演我爺爺…名將之孫怒了 2017-07-30 03:28聯合報 特派記者林克倫 https://udn.com/news/story/7332/2612497 今年八月一日是中共建軍九十周年,七月的最夯電視、新聞題材全跟「軍事」有關,而電影首推「建軍大業」;但這部講述中共建軍的電影、還沒上映,就先迎來名將之孫的痛批。 七月廿七日,國民黨的北伐名將、中共革命先烈葉挺之孫葉大鷹,發出致廣電總局公開信稱,該片「試圖用娛樂片的形式來表現革命歷史劇」,且「無視烈士家屬的存在和情感,把票房和娛樂凌駕在歷史真實之上」。 本身也是電影導演的葉大鷹指控說,讓喜劇演員飾演烈士,甚至把「小鮮肉」飾演革命英烈當成影片宣傳的噱頭,不僅不利於弘揚正能量,反而為歷史虛無主義的滋生氾濫提供土壤。 對於老將之孫公開點名,曾榮獲金馬獎的「建軍大業」導演劉偉強表示,一九二七年時,毛澤東是卅四歲、周恩來是廿九歲、葉挺是卅歲,這就要求我一定要找些年輕演員來演。 事實上,劉偉強與葉大鷹都未言明,有關「革命先烈」電影究竟該怎麼演的政治大哉問。還記得抗日神劇裡的「包子雷」嗎?日前在河南老家舉辦抗戰實物展的收藏家耿風泉表示,自己以卅多年時間、走訪三百多位老戰士,沒人見過、聽過「包子雷」。 耿風泉指出,「包子雷」那麼小、威力卻很大,能吃還能炸,就算真有,也不會奢侈到像電視裡那樣連扔好幾個;他認為,抗日最悲壯的是對付日本坦克,要犧牲多少人多少彈藥才能消滅一輛坦克?如果電視劇能真實地展示此過程,難道不比「包子雷」好看? 回到「建軍大業」裡的主角,人人軍服整潔筆挺,氣色紅潤。問題在於,當時中國農村公共衛生設施貧瘠,且大半個月不洗澡,又怎會單洗衣、不洗身? 魔鬼藏在細節裡。導演李安曾透露,拍攝電影「理性與感性」的最大收穫是,每一個細節、小東西都要符合當時歷史。不論英烈如何偉大不朽,若觀眾一看就明瞭是「演戲」、進不了當時情境,那全都是歷史虛無主義。

|

|

| ( 休閒生活|旅人手札 ) |