字體:小 中 大

字體:小 中 大 |

|

|

|

| 2017/05/18 11:55:45瀏覽875|回應0|推薦0 | |

聯合筆記/真.小確幸經濟學 2017-06-17 01:20聯合報 蔡佩芳 https://udn.com/news/story/7339/2529512?from=udn_ch2cate6643sub7339_pulldownmenu 日本上野動物園的貓熊欣欣本周誕下了一隻小貓熊,這是上野動物園相隔五年再度有貓熊寶寶誕生。小貓熊成長日記成為近日日本生活新聞焦點,更替日本帶來可觀的經濟效益,推估高達兩百六十七億日圓。 圖/翻攝自上野動物園官網日本上野動物園的貓熊欣欣本周誕下了一隻小貓熊,這是上野動物園相隔五年再度有貓熊寶寶誕生。雖然貓熊是上野動物園的象徵,但五年前誕下小貓熊僅存活六日,上一次真正有貓熊誕生並順利成長,已是一九八八年的事情。小貓熊成長日記成為近日日本生活新聞焦點,守護小貓熊成了東京人心願,讓人想起圓仔出生時在台灣引起的熱潮。 「小孩帶財」好像更適用在貓熊寶寶身上。貓熊寶寶出生當日,上野周邊多間上市餐飲店股價立刻飆漲,而媒體更關注貓熊寶寶能帶來的經濟效益,推估高達兩百六十七億日圓。 關西大學名譽教授、理論經濟學專家宮本勝浩以上野動物園首次展示貓熊帶來的訪客成長,試算貓熊寶寶能為上野動物園帶來門票收入、餐飲費、紀念品銷售、交通費等直接經濟效益,便高達一百四十七億日圓;加計周邊商家增長業績、雇用人力增加等波及效益,推算出的整體經濟效果為兩百六十七億四千七百卅六萬日圓。 這樣的數字是否高估、熱潮能否維持還要檢驗,不過,有其他例子可以參考。關西和歌山縣白濱町的娛樂設施「冒險世界」擁有十二頭貓熊,數量居日本之冠,自二○○○年以降,幾乎每隔一年就有貓熊寶寶出生,讓其每年入園人數穩定維持在一百至一百廿萬人之間。 二○○七年和歌山電鐵貴志車站的正式任命貓咪小玉自為站長後,現不僅讓貴志車站成為貓迷必訪之地,也吸引了大批外國觀光客,和歌山電鐵以小玉為契機,與JR西日本、名古屋電鐵,甚至JR九州進行跨境合作,推出巡迴貓電車等商品。 以小玉為主角的周邊商品,除了彩繪電車、紀念車票等電鐵商品,還有寫真集、漫畫、電影,小玉站長為日本創造的「貓經濟」,效應到現在還在延燒。近年,在日本養貓民眾數量,已正式超越了養狗民眾。 也許是日常生活壓力讓日本人更需要小確幸,但是,從動物到熊本熊等玩偶吉祥物,日本確實很擅長將單一商品變成一系列、甚至一種產業,把小確幸發展出「小確幸經濟學」。 反觀台灣,很可惜的是,個人的小確幸似乎始終停留在小確幸,未能讓漣漪捲成潮流。

王文華/不拚「功能」,拚「感覺」 https://udn.com/news/story/7340/2459947?from=udn_ch2cate6643sub7340_pulldownmenu 2017-05-13 03:03聯合報 王文華(作家、夢想學校創辦人) 捷運公司管理的東區地下街因公告標案底價上漲,導致店租大漲、業者求去。 圖/本報系資料照片 我喜歡台北捷運東區地下街,常跟我媽在裡面散步。夏天吹冷氣、冬天躲下雨,不必擔心紅綠燈和摩托車,很適合老人家。 最近散步時,發現整條街在整修。查了新聞,看到「漲租金」、「出走潮」的報導。 我可以想像店家的心情。走了這麼多年,看到大部分店內人不多,生意最好的是賣鍋貼的「八方雲集」。 為什麼這麼好的硬體建設、在這麼精華的地段,卻沒辦法讓店家賺錢? 我在紐約的「地下街」找到答案。 紐約地鐵「哥倫布圓環」站,在中央公園的西南角。 一年前,站內開了一條「地下街」。 從「功能」來說,紐約的地鐵或地下街,都比不上台北。 「哥倫布圓環」的地下街,改建自一段破舊的月台。長一百公尺、寬八公尺,只有卅九家店。 我們的東區地下 但紐約有,我們沒有的,是「感覺」。 紐約刻意保留了舊月台的鐵柱、橫梁,但漆成現代的白色。不求新,但把老東西變時髦。 走道中央放了桌椅,歡迎民眾坐下來用餐。桌上和地上鋪著彩色瓷磚,彷彿在家裡。 中央流動性的攤位,有賣花、賣彩色餅乾、擦皮鞋、雷射紙雕、鐵絲雕塑、街頭藝人,氣氛像跳蚤市場。 不想坐在室內吃的人,買了食物,出站到旁邊的中央公園吃。午休時間,靠著中央公園的大樹、聞著草香、看著廣場上哥倫布的雕像,曬著春天的太陽。 紐約地下街刻意引進獨立小店,不走「八方雲集」這樣的連鎖。星巴克是唯一的名牌,其他大部分都是特色小店。 看了這些店,我突然有個想法:台北,或整個台灣,別拚「功能」,拚「感覺」。 功能當然重要。台北捷運的快速、乾淨,就是因為「功能」好。而且要不是它冬暖夏涼的功能,我也不會帶我媽在裡面散步。 但功能,是文明的基礎,而不是魅力。 功能好,只能吸引人「路過」,不會讓人「逗留」。 而且,功能太容易被複製、超前。如果台北的地標只是全世界最高的大樓,這種吸引力只能維持幾年。街有七百廿五公尺。 就算不被別人超前,在本質上,幹嘛跟別人比高?比大?比新?比快?在這些方面,我們又沒有優勢。 台灣的優勢是人文、人情、品味、情調、態度。在這些優勢上順水推舟,把台灣經營成一個「有感覺」的地方。我們自己可以安身立命、觀光客會更想來。 走在紐約的地下街,我想家。不管紐約再怎麼先進、豐富,我不能跟我媽在這裡散步。為此,我想回家。 回家看東區地下街重新開幕。期待到時候,那條街,和我們經營城市的思維,都一起整修好了。 (作者是作家、夢想學校創辦人)

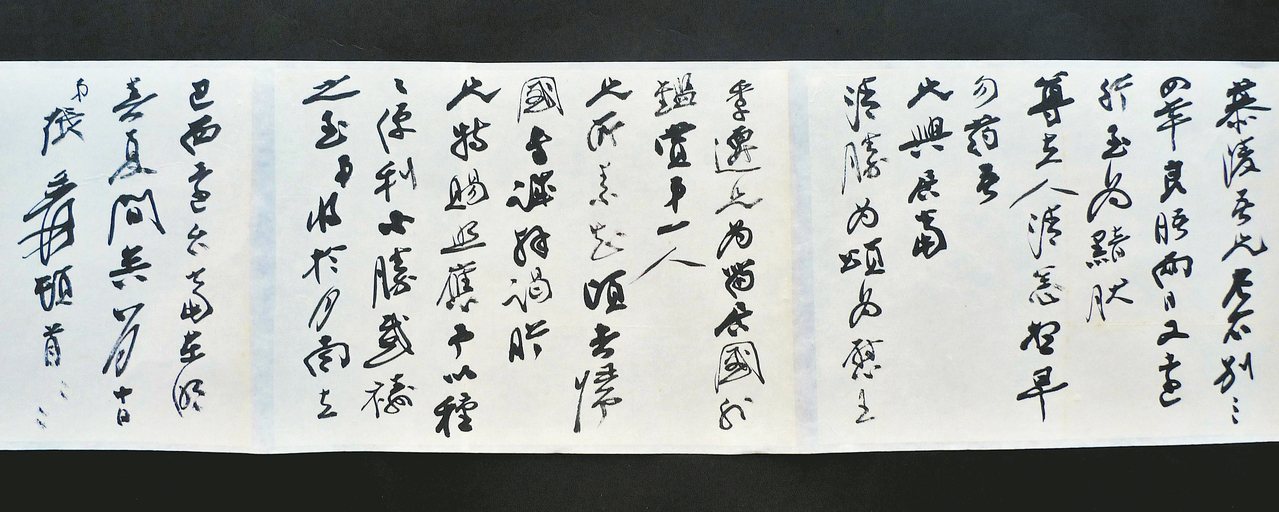

【翰墨知交情之三】莊靈/從北溝到摩耶精舍(上) https://reader.udn.com/reader/story/7048/2455205 2017/05/11 10:50:25 聯合報 莊靈 提供晚飯後,他對故宮的朋友說,每人送一幅畫。當場揮灑,不到子夜,一氣畫了近二十幅,雖皆是小幅,而不暇構思,著墨成趣,且邊運筆邊說話,時又雜以詼諧,當時的豪情,已非今日所能想像…… 父親莊嚴與大千先生的交誼至少超過四十年;據筆者所知,他們早在大陸時即已熟識,真正頻繁交往則在父親護運故宮文物於1948年底來到台灣,並且於1950年從台中糖廠倉庫正式遷到霧峰北溝庫房之後。大千伯則是自1949年匆忙從成都撤離大陸到台灣,為了希望能接出更多家人,只好轉赴香港,之後再遷印度大吉嶺,最後則遠徙南美阿根廷,直到1953年才定居在完全由他自己設計並且督建的巴西八德園。由於思念故國心切,他幾乎每年都會因辦展、訪舊而有遠東之行;通常只要回到台灣,他幾乎都會到北溝故宮看畫,這樣便能和父親及故宮的朋友們有好幾天的歡喜聚晤。(圖一) 大千伯每次到北溝都住在我家(父親將它取齋名為「洞天山堂」)前面不遠處,由聯管處(筆者按:即「國立故宮中央博物院聯合管理處」)經管的一棟日據時期舊有的日式招待所;他白天在庫房看畫,晚上都會和父親還有故宮的老同事們詩酒暢敘或者提筆作畫,每次至少停留兩三天;每當大千伯來到北溝,都是父親最高興的時候。 筆者手上保存著一封大千伯於民國48年8月10日,應朋友之請而寫,並由託者親自帶給父親的毛筆信函(圖二),從信的內容即可了解當時大千伯和父親的情況: 慕陵兄左右:別三四年,良晤兩日又遠行,至為黯然。尊夫人清恙想早勿藥,吾兄興展當清勝為頌為慰。王季遷兄為留居海外鑑賞第一人,兄所素知;頃者歸國專程拜謁,盼兄特賜照應,予以種種便利,不勝感禱之至。弟將於月南去巴西,還台當明春夏間矣。 八月十日 弟張爰頓首頓首 這是一封面交信,封面是用一個素白西式信封用毛筆這樣寫的: 敬煩 季遷兄吉便面致 莊慕陵先生 爰拜干 後面是父親用鋼筆補記的日期:四十八年九月二日 王季遷(1906-2003,又名季銓,別號紀千、己千,蘇州人)當時已是旅美的重要古畫鑑定者,也是收藏家和畫商,同時自己又是水墨畫家;其實,父親對王先生其人早有所知,根據父親民國41年9月11日的日記,開頭就這麼寫著:「代彥堂查古書畫上印章,董亦係受王季遷之請求,此人在美國賣中國書畫知識而吃洋飯者……」(筆者按:彥堂即中央研究院院士董作賓先生之號,他也是父親北大的老同學,當時他正與黃君璧先生在北溝點查故宮文物)。看這封信,推斷應是大千先生於1959年回台,並在北溝停留兩日後回返巴西,歸途路過紐約時王季遷請大千伯寫的;顯然當時王先生與父親並不熟識,而且他已打算不久後就要到北溝故宮參訪。 筆者書桌上有一本臺靜農世伯的著作《龍坡雜文》(1988年洪範出版),在〈傷逝〉一篇中對大千先生在北溝時的狀況,有極為生動的描寫: ……猶憶1948年(筆者按:應該是民國48年之誤,因1948年十二月之前,所有遷台文物還存放在故宮南京分院庫房。)大概在春夏之交,我陪他(筆者按:即大千先生)去北溝故宮博物院,博物院的同仁對這位大師來臨,皆大歡喜,莊慕陵兄更加高興與忙碌。而大千看畫的神速,也使我喫驚,每一幅作品剛一解開,隨即卷起,只一過目而已,事後我問他何以如此之快,他說這些名蹟,原是熟悉的,這次來看,如同訪老友一樣。當然也有在我心目中某些地方有些模糊了,再來證實一下。 晚飯後,他對故宮的朋友說,每人送一幅畫。當場揮灑,不到子夜,一氣畫了近二十幅,雖皆是小幅,而不暇構思,著墨成趣,且邊運筆邊說話,時又雜以詼諧,當時的豪情,已非今日所能想像。…… 從靜農世伯的憶述中可知,那次他陪大千伯到北溝看畫,已是臺伯率台大中文系畢業班同學林文月等多人到北溝參訪三年以後的事了。 筆者記得當年「洞天山堂」客廳竹骨泥牆的白灰壁上,就掛著一幅大千先生畫的日月潭水墨立軸(圖三),那是辛卯年(1951)大千先生從印度回到香港後,返台遊罷日月潭到北溝時繪贈給父親的。那幅水墨湖景上方空處的題字,大千伯是這樣寫的:辛卯中秋後,來遊日月潭,還過台中造訪墨林仁兄書家,不相見者五年矣,不可無以留念,行篋無佳紙,只得漫寫數筆,即乞 教正 大千張爰 畫題中的墨林仁兄,是父親當時常用的名號;從這幅水墨明潭山水立軸可以證明,大千伯在遠赴南美之前,就已經從國外多次返國,並且到北溝看畫和造訪老友了。 1953年(癸巳)農曆五月,大千先生從阿根廷回台到北溝造訪時,父親特別為老友和同來的賓客(大千先生的義弟張目寒及弟子唐鴻),安排了一次步行到北溝近旁竹仔坑溪後山桐林村去採摘靈芝的郊遊賞花行程。筆者在此之前曾經多次陪父親去過桐林村;五月已是寶島初夏,在快到桐林村的鄉道兩旁,有十幾株高大的鳳凰木,原本青綠的樹冠上已綻滿盛開的花朵;舉目望去,一簇簇殷紅交織著翠綠,充滿了南國的郊野之美。當然從山徑兩旁蔓生著的灌木近根枯莖上,往往也能如願為父親採到好幾支紫棕色的長柄靈芝回來。想必那天他們四位的半日山村賞花與採芝行程,讓大千伯非常滿意並且念念不忘,以致他在返回僑居地後不久,還特別為那次難忘的郊遊,精心繪製了一幅設色山水手卷,裱好後裝在特製的木匣內,並且親自題寫上「桐村採芝圖」的畫名,託人帶給父親。 筆者曾經仔細看過這件手卷作品,一開始在溪畔山腳,沿著一條蜿蜒小徑通往山坳深處,用墨筆畫著幾株高大的樹木,深色樹冠上,再用朱筆點出多撮殷紅色花簇;而在畫卷中央上方的溪谷深處山徑上,則不顯眼地畫著四位身著袍服的文士,一位蹲身彎腰向前伸手採物,二位分站兩旁正在比手閒話,另一位則站在下方山徑上坡轉彎處,只露出上半身,正在仰望上面三人;四人雖然身形姿態各異,卻形成了一個異常生動自然的動態組合,隱隱然成為全圖重心。全畫谿谷連綿,偶見吊橋和農舍,散布在不同的谷峪間;一條崖邊小路忽隱忽現的迤邐橫貫全圖,讓畫面充滿幻化靈秀之美。 這幅〈桐村採芝圖卷〉,後來為父親年輕的故宮同事、書畫家,也是大千先生研究者傅申兄所見,當時就留下極深印象;1991年他在美國華府沙可樂美術館(Arthur M. Sackler Gallery)任東方部主任時,曾特別為已過世的大千先生舉辦了一次規模盛大而且定名為「血戰古人」(Challenging the Past)的紀念展,當時就商借這幅作品到華府參與展出。 1955年教育部邀請在台的多位學者和藝術家錢穆、毛子水、莊嚴、凌鴻勛、黃君璧、潘重規等人組成中日文化訪問團到日本訪問,適巧張大千和溥心畬兩位先生那時也在日本,於是父親和三位渡海到台的藝術大家,還有大千伯的日本友人,便在東京有了一次十分難得的愉快餐敘。 1965年秋天,已經在台中北溝存放了十五年的故宮和中博兩個單位的文物,全部都移遷到台北士林外雙溪的故宮新館;政府同時將兩單位合併,正式定名為「國立故宮博物院」。父親這時升任副院長,距離他1924年初初進入「清室善後委員會」(即北京故宮博物院前身)開始清點清宮文物時,已經有四十一年之久。我們全家是在1966年遷進外雙溪故宮旁新建的職員宿舍,這時筆者和夏生已搬來陪雙親同住;父親仍然讓新居沿用在北溝時的「洞天山堂」齋名。而大千先生則在1969年因一手擘造的八德園即將被巴西政府徵建為水庫,而不得已舉家北遷到美國加州濱海小城卡邁爾(Carmel);先在「可以居」,後來再遷到以海景聞名的十七哩道(Seventeen Miles Drive)的「環蓽庵」,一住又是六、七年。這時他仍然每隔一兩年必作遠東之行,只不過每次回台到故宮訪友看畫,已經是在外雙溪的新館了。(上)

【翰墨知交情之三】莊靈/從北溝到摩耶精舍(下) 2017/05/12 11:26:39 聯合報 莊靈 文提供 https://reader.udn.com/reader/story/7048/2457534 圖四:1978年,張大千(右)與莊嚴兩位同庚老友在摩耶精舍中庭合影。 (圖/莊靈攝影 1977年,高齡七十九歲倦遊亞歐和南北美近三十年的大千先生,除了強烈的故國之思,更動了落葉歸根的念頭;於是決定返回台灣定居,而且就把居所選在台北故宮附近,外雙溪河近山間出口處一塊讓溪水左右分流的溪中小島前端。他把新居取名為「摩耶精舍」,並且請老友臺靜農書寫大門簷下橫額;整個建築和庭園的規畫營造,都由他親自設計和督建。第二年(1978)精舍落成,大千伯和夫人徐雯波女士遷入,從此父親的「洞天山堂」和大千伯的「摩耶精舍」便成了真正的鄰居。 1978年是父親和大千伯交往最頻繁的一年,兩人都是八十歲。當時父親和靜農世伯常常連袂到摩耶精舍看望大千先生。筆者當時還在台視新聞部工作,如果碰上假日在家,都會伴隨二老前往,而且就近為三位藝壇知交拍攝不少自然生動的生活留影,這些影像到今天已經成為筆者最具文化厚度的中國文人影像代表。 記憶中對那陣子父親和大千伯的交誼往來,印象最深的有三件事:其一是就在那年夏末秋初的9月3日(根據父親民國67年日記所記日期),父親特別找我約了一輛小貨車,把原來就放在洞天山堂院子裡一塊尋自陽明山區重逾百公斤的反經石(筆者按:內含磁鐵礦的石塊,能讓放在上面的指北針亂轉),雇了四位工人(原先為兩人,因無法搬動才又增添二人),動用鐵管支架和鎖鏈將它吊上貨車,然後運到摩耶精舍去作為贈送給大千先生造建新園的禮物。那天天氣晴暖,我開車載著父親,引領著後面的小貨車從洞天山堂慢慢駛向摩耶精舍。我們抵達時,只見大千伯已率工人在大門口迎迓;他仍著一襲藏藍色長衫,右手握著一支較人身略高的櫛首木枝柺杖。那天看他興致勃勃指揮工人,合力把那塊反經大石用平板車慢慢推進精舍後園,銀色長髯在薰風中不時上下飄拂,自然散發出一股難以言宣的美感。 另一次則是在那年冬季的某個星期天早上,大千伯的義弟張目寒先生,事先約了張、莊、臺三位好友同去他位在中和的家裡共進早餐。那天四位長輩均著深色長棉袍,看他們圍著小方桌,一面享用豆漿和燒餅油條,一面閒話藝壇掌故,以及用罷早餐後四人比肩站在後院裡擺龍門陣大笑開懷令人動容的景象,如今除了自己的記憶,它們都已定格在筆者的黑白底片上,成為那年永遠的文化風景了。 還有一件雖與影像無關,卻是最讓我驚訝的事:有一次大千伯在摩耶精舍邀請故宮的好朋友們吃飯,筆者也受邀陪同父親前往。當天的菜肴都是大千伯親自提調安排的,有哪些菜色好像除了東坡肉,其他的我已記不清楚,但主人在開席時說的幾句話,卻令筆者一直難以忘懷;當時大千伯以他慣用的四川家鄉話這樣說:「各位先生可能不曉得,真正考究的四川菜是不辣的呵!」當時大家聽到此語都愣了下來;像筆者從小在貴州和四川長大,吃飯菜肴幾乎都帶紅(辣),而台灣所有川菜館也無不以辣菜作為號召;對於「川菜不辣」這樣的話竟然出自一位道地四川大老之口,當時全桌人的確都有「常識突然被顛覆」的感覺。不過事後仔細回想,那天摩耶精舍大千先生親自監製的滿桌菜肴,果然沒有一道是辣的。 1979年父親因腸疾身體日漸衰弱,大千伯似也因眼疾和心臟症候常需醫療照護,老友間的互動便日漸稀疏下來;父親不幸在翌年3月12日與世長辭,而傷心的同庚老友大千伯特別撰寫了一副輓聯向老友道別並且闇訴內心傷慟,似乎隱隱間已然透露對自己未來的預想。那副輓聯是這樣寫的: 頰上許添毫 我愧是翁成謬賞 慕陵道長兄靈鑒 天涯方有事 自勘淨土與埋憂 大千弟張爰拜挽 據筆者所知,大千伯在決定遷回台灣時似已決心把摩耶精舍作為自己的永恆歸宿,而後園裡那塊他親自題寫並且早就刻好「梅丘」二字,長有一人多高,遠從美西運回的巨石,就是他事先為自己備好的墓碑。 靜農世伯在他的〈傷逝〉篇裡,曾經這樣描述大千伯和父親的交誼: 摩耶精舍與莊慕陵的洞天山堂,相距不過一華里,若沒有小山坡及樹林遮掩,兩家的屋頂都可以看見的。慕陵初聞大千要卜居於外雙溪,異常高興,多年友好,難得結鄰,如陶公與素心友「樂與數晨夕」,也是晚年快事。大千住進了摩耶精舍,慕陵送大千一尊大石,不是案頭清供,而是放在庭院裡的,好像是「反經石」之類,重有兩百來斤呢。 可悲的,他們兩人相聚時間並不多,因為慕陵精神開始衰憊,終至一病不起。他們最後的相晤,還是在榮民醫院裡,大千原是常出入醫院的,慕陵卻一去不返了。 內子陳夏生手上有一幀大千世伯在1982年11月為她畫的腰帶上飾有繩結的設色仕女圖,那是為了陳夏生應國立歷史博物館館長何浩天先生之邀,舉辦國內第一次中國結藝大展時所送的賀禮;看時間那時候大千伯正為他的傳世巨作《廬山圖》的繪製傾注全力,而且為此已不只一次進出榮總。想不到在那樣幾乎耗盡精神和體力的艱難狀態下,為了對故友之媳辦展的關心和支持,大千伯還特別挪出時間畫了這樣一張可能是他此生最後一張仕女圖;那是一張線條筆力已然不再年輕的年輕仕女畫像,這位面貌頗似大千伯么女聲心的少女,身著鬆軟衣裳,腰際左下方懸著一個朱紅色美麗耀眼的中國結。畫幅左上方,大千伯用乾筆這樣題款:「莊靈 夏生世講儷賞 七十一年(壬戌)十一月 八十四叟爰 台北外雙溪摩耶經舍」。 對於作為後輩的內子和筆者,除了衷心銘感之外,當然也將那幅作品在1983年元旦台北國立歷史博物館「陳夏生中國編結藝術展」的展場中,安排在最顯著的位置,而且還特別在那幅畫下方左右兩邊的畫軸頭上,懸掛上一對由陳夏生配編了雅麗繩結的瓷質風鎮一起展出;讓觀眾從那幅仕女畫像,除了看到古代我國仕女如何在衣著上以中國結來作裝飾的傳統文化之美,更讓大家就近欣賞到大千先生這位五百年來第一人的最新筆墨丰姿。 當然,這幅仕女圖也在1983年大千世伯仙逝之後,成為見證父親和大千先生這兩位知交,以及大千伯與筆者及內子夏生兩代之間情誼的最珍貴收藏。(下)

廖志峰/哈佛三日 https://reader.udn.com/reader/story/7048/2452796 2017/05/10 10:30:15 聯合報 廖志峰.文 對於初次造訪波士頓的人來說,有一條經典路線是不能錯過的,那就是起自波士頓公園的自由步道,散步時,沿路不時有穿著十八世紀服裝的男女,高喊著Freedom,讓人彷如置身在史詩劇場中。同行的朋友說:你要不要也去喊兩聲?我說:我回家練練再來…… 坐上紅線列車,過了朗費羅橋,劍橋鎮就到了,我要去哈佛大學。 如果不是年輕時讀過《哈佛瑣記》,心生嚮往,我會來訪這美國的一流學府嗎?然而,我對這所大學真正的認識又是什麼?飛越大半個地球,終於來到大洋的另一端,脫離歐陸文化的起點,新英格蘭。當紅線列車行駛在朗費羅橋上,穿越有如內海的查理士河,我湧上一股莫名的感動,這種感動或許源自許久以前,年輕時的夢想。橋,以美國最重要的詩人朗費羅為名,他是美國文學的先鋒重鎮,也是文化英雄,曾寫過一首名為〈橋〉的詩,寫詩當年,還沒有這座橋,他在詩中所吟詠的,對青春與年老的感嘆,如今像他自己一樣的永恆。 上世紀的八○年代,仍是大學生的我輩,談到哈佛大學,幾乎像是談著一則神話,充滿著豔羨。剛進入大學時,校長對著新鮮人的我們大發豪語:要把學校變成東方的哈佛。美麗的願景,充滿著雄心壯志。直到畢業時,仍看不到哈佛的影子,只好翻著書攤上所販賣的《哈佛瑣記》解悶。當年的我,心下也質疑:為什麼不是劍橋大學呢?高中時,我看著電影《火戰車》,曾想,世界上如果有一所大學我最想進入的,那就是劍橋大學了。典雅莊嚴的學術殿堂,偉岸的形象,讓人肅然起敬,當時還沒有對哈佛大學的任何想像。不管如何,至少我們也有一條河流,流過學校附近,那一條大江一樣的淡水河,始終在心裡流淌。 退伍之後,遠離了夢想,來到出版《哈佛瑣記》的出版社工作,像是一種彌補。書仍繼續再版著,但版子越來越陳舊,銷售也越來越少,或許是熱度已過,也或許是書本的訊息已舊。有一天,《哈佛瑣記》的作者吳詠慧突然來電:你想利用休假去波士頓走一下嗎?我當下就說好。我從不是紅襪隊的球迷,波士頓對我來說,只有一個朝聖地。 2008年的秋天,一年中最好的季節,我抵達了波士頓劍橋鎮,開始了我短短的旅程,只停留三天。三天對有些人來說,足以改變什麼,然而,我並不知如何敲開這座聖堂。我想起了海倫.凱勒寫的〈三日光明〉,在她長期的暗室中,只卑微地渴求三日光明,去彌補失明的遺憾。而我的三天,沒寫下日記,沒有願景,只留下一些影像和美術館傳單,以及最後在哈佛合作社買的書,記錄了我曾到過這間學府,留下遊客般的足跡。 抵達的清晨,天空陰沉,看不到波士頓明豔金黃的秋景,在全然陌生的機場裡尋找著告示,終於坐上紅線列車。站牌前,發覺哈佛大學已不是列車的終點站了。我手中並沒有真正的地圖,只有舊版的《哈佛瑣記》,以為足夠了:在大學城裡,需要什麼地圖嗎?出站時,我有些迷失,找不到書中一再出現的,街角的妮妮商店,書,終究是太久以前的事。出發前,在線上訂了旅館,以為很容易就可以找到,但是縱橫交錯的街道,還是讓我拖著行李在路上找了一陣子,還好遇到一位牽著狗散步的婦人,她指引旅館所在的街道,我至今依然記得那條街,是爾文街。 我在這裡沒有熟識的朋友,只有一個人勉強說得上認識,那就是王德威教授。不過,離我和他約定見面的時間還沒到,放好行李之後,就亂逛了起來。這間極難進入就學的學府,沒有門禁,我拿著書,對照著真實的校園,還是有種不真實感:我居然已在哈佛大學的校園裡。我其實哪裡也沒有進去,除了酷似霍格華茲的大學餐廳和哈佛大學美術館,我連威德拿圖書館也進不了,只能在外頭瞻仰那十二根聳立的仿羅馬石柱。初秋的校園,真是怡人,陽光溫煦地照耀,我坐在圖書館前的石階上,看著滿園的金黃碧綠,一邊漫想,如果我也來這裡求學,我會讀什麼呢?坐了一陣子,走下石階,在榆樹林裡穿來穿去,想像著我所認識的一些作者,在這裡求學時的青春生活。不知不覺間,走到哈佛先生的銅像前,就像所有的遊客,我也忍不住用手幫他擦了鞋子,是問候,也表示自己來過了,好像那隻不知天高地厚,闖進南天門的石猴。 如果不是王德威教授,我大概沒有機會進入以收藏善本書聞名的哈佛燕京圖書館。我以朝聖的心情走進了這棟典雅的建築,進到王老師的辦公室,這是第一次和王老師單獨閒聊,在台灣時,總是匆匆一會。王老師很忙,不斷地接待各路訪客,我造訪的那天,也有來自上海復旦大學的學者,一時熱鬧異常。因著同訪之誼,我後來也跟著這群學者一起去了市中心參觀。對於初次造訪波士頓的人來說,有一條經典路線是不能錯過的,那就是起自波士頓公園的自由步道,散步時,沿路不時有穿著十八世紀服裝的男女,高喊著Freedom,讓人彷如置身在史詩劇場中。同行的朋友說:你要不要也去喊兩聲?我說:我回家練練再來。 哈佛之行真正讓我上了一課的是參觀朗費羅的故宅。王老師曾在教職員的餐廳請我吃了一頓難忘的午餐,他同時要我也去參觀一下這位名詩人的故宅。參觀後,才發現這詩人的故宅,歷史太驚人了。在獨立戰爭之前,房子屬於一位貴族所有;獨立戰爭期間,又成了華盛頓將軍的司令部;獨立之後,過了幾十年,朗費羅的丈人買了這棟房子送給這對新人。不久,朗費羅辭去哈佛大學的教職,專心從事創作。朗費羅的詩,很能標誌美國獨立初期那種昂揚奮勵的精神,就像他自己說的:男孩的意志是風的意志,年輕人的心既深又遠。他的詩振奮著直到今天的美國人,難怪他最終成了自己所說的典型:有的詩人死了,他還活著。在你不朽的詩裡,雖然生命不再。 如果你問我對哈佛大學有什麼粗淺認識,或許是一種自由的舒展,比如說,那把手中粉筆一拋,就飄然走出教室的哲人桑塔耶拿,他那「我與陽光有約」的至理名言,激勵著遠在大洋之外,年輕時的我輩,每個從課堂上溜出去的人,口中念念有辭:我與陽光有約。然後,就往淡水河邊去了。所謂的「東方哈佛」,我們這樣實踐。在哈佛的三日,每到黃昏時,我都會走到查理士河邊,看著划船的人,在河道上競逐,像無聲的銀箭,劃開水道,充滿動靜之間的詩意張力。這樣的河邊漫步,彷彿延續著我年輕時的路徑,我想,我始終不會是學院中人,我的靈魂只有在河邊才會甦醒。 夜晚,我有時也去了酒館,在一群滿是哈佛生的酒館裡,聽著他們高亢興奮地談著也是哈佛畢業的歐巴馬,將代表民主黨競逐美國總統大位的話題,熱烈激昂,感覺著一種新時代就要來臨了,不過,終究與我無關,喝完了一杯啤酒,我還是逛回了公園街上的哈佛書店。書店裡的人不多,只有一位學者模樣的讀者,和書中描述的印象頗不同,在酒館裡爭論總統大選的人,比在書店裡的人多。我後來逛到了哈佛合作社,裡頭有一間大型書店,我原本想買一本HARVARD A to Z,帶回家好好研究一番,當成此行紀念,不知怎地,挑起旁邊一本紅皮書,How Fiction Works,作者是 JAMES WOOD。我不知道作者的背景,卻對他寫的內容有興趣,開章第一句就說:在小說這棟屋子中,有許多扇窗,卻只有二、三道門……我很好奇這些門最終通向哪裡。 然而,書的閱讀只停留在這一頁,就像我的哈佛之旅也在此結束。再一次,我坐上紅線列車,告別了哈佛。我在秋天的時候來到這裡,又在秋天的時候離開,離開的時候,我帶著對朗費羅的青春追憶,也同時懷想著獨立之初的新英格蘭。

北投市場2大滷肉飯PK賽 矮仔財 vs 黃家你選哪家?

2017-05-15 08:04 https://udn.com/news/story/7205/2439007?trl

文、圖/JOHNSON.WANG週末一起床就看到朋友 S 在北投市場矮仔財打卡吃飯的照片,而且說好好吃,比華西街的小王滷肉飯還要好吃,這就激起了我的興趣,馬上驅車前來北投市場。抵達附近後發現有地下停車場,雖然因為假日需要排隊一下才能進入,但也沒有等很久。大概也因為最近寶可夢沒那麼流行了吧,所以這邊的人潮似乎也少了一點。出發前還參考了一下其他人的食記,有看到一篇強調說矮仔財沒特色,黃家酸菜滷肉飯才好吃的文章,那就一起列入品嚐名單內好了。 黃家酸菜滷肉飯不管是黃家還是矮仔財,都是在北投市場的二樓,但還真是難找。北投市場建築物本身算是多邊形吧!內部動線也不完全是棋盤式,所以要找到這兩家滷肉飯還真花了我一點功夫。我先找到了黃家,那就先來吃看看吧! 黃家酸菜滷肉飯的生意普普,隨到隨坐,我就點了碗招牌的酸菜滷肉飯 NT$25,以及一塊豆腐和鴨蛋來試試看,畢竟待會兒還要吃矮仔財,不能現在就吃飽。 滷鴨蛋味道還不錯,豆腐倒是比較普,因為味道不是很透入。吃過幾家有附上這類豆腐的滷肉飯店,還沒有一家能夠達到我想像中的味道,不知道是把味道滷進去真的很困難,還是因為成本考量沒辦法滷很久?畢竟一塊才台幣 10 元啊!銅板美食也還是要遵循一分錢一分貨的規則。 至於這酸菜滷肉飯,我倒是覺得味道與口感都很像梅干扣肉飯,不太像滷肉飯。算是獨樹一格吧!尤其這是大肉塊而不是一般滷肉飯切丁的小肉塊,不論是味道、視覺、口感,都與傳統滷肉飯不是一家人的感覺。 至於黃家酸菜滷肉飯的味道好壞,我覺得自己和那篇文章的作者顯然不是同一條船上的,黃家也好吃啦,但與接下來的矮仔財滷肉飯就有天差地遠的分別了。 矮仔財滷肉飯當我終於找到矮仔財滷肉飯時,果然一如網路傳言,排隊!排隊!排隊! 我從一樓半的樓梯(上圖的這個位置)到我最後吃到第一口飯,大約過了40分鐘左右。 這位應該就是矮仔財的老闆吧!我來的這天,內場只有他一個人負責所有菜色的張羅,不管是要飯的、要湯的、要切小菜的,都是他一個人在處理,至於外場好像有兩三個員工負責招呼客人與送餐。 他本人的手腳很快速,但畢竟就他一個人,要消化這麼多客人自然還是來不及。我覺得他面無表情又認真做菜的模樣很有味道,所以多拍他兩張照片。 等著送進蒸爐的排骨湯: 那滾燙冒煙的蹄膀肉,讓我當下決定要加點蹄膀肉來吃,看起來太美味了。 滷肉、滷蛋、滷大腸、滷豆腐,全部都在這兒,台灣小吃有時候就是這樣,充滿著矛盾元素,看起來髒亂,吃起來美味。 點了滷肉飯、排骨湯、大腸、蹄膀肉。 矮仔財滷肉飯的味道一吃就合我胃口,帶有台灣小吃少不了的甜味,我非常喜歡!滷肉偏肥但是不膩,而且吃起來會讓嘴唇有點黏黏的!這才是好的滷肉飯啊! 不過,純就白米飯這部分,實在是不怎麼樣。但這似乎也是所有滷肉飯名店的問題,即使是我最愛的金峰滷肉飯,他們家的白米飯還是很普。但是如果是在嘉義吃嘉義當地的雞肉飯,幾乎每一家的白米飯部分都有一定的水準,是嘉義人煮飯的水準高於一般台灣人呢?還是嘉義那邊的米品種是便宜又好吃呢? 接著看排隊時臨時決定加點的大腸與蹄膀 照片說明一切...好吃...讚!大腸與蹄膀根本必點菜色,不點就可惜了! 排骨湯倒有點像是排骨酥湯的味道,排骨肉很多,很有誠意了,湯頭有排骨酥湯該有的清甜味,這碗湯搭配滷肉飯是一定要的。 前面說到,我在北投市場裡面花了不少功夫來找這兩家滷肉飯,等我都找到以後,發現可以這樣子找比較快。兩家滷肉飯都是位於2F的週邊地帶,不管從那個樓梯上來,先去找邊緣地方的走道,不用在市場中間走來走去。從外面磺港路找下圖這個入口,這個入口旁的樓梯上去二樓就是矮仔財滷肉飯。 其實我平常還算常來北投市場了,但是都是晚上騎單車來買高記茶莊,不管是紅茶還是無憂還是四方奶茶都好好喝,又便宜。只是晚上來到北投市場,好像也就只剩下高記茶莊在孤單的營業著,其他全部黑壓壓的一片啥都沒在賣,倒是附近的夜市生意就很好,像是知名的阿宗蚵仔煎我也吃了好幾次,但他們品質似乎有不穩定的問題,生意越差的週間晚上,蚵仔煎就越好吃,超酥脆的皮啊!可是週末來生意很好,蚵仔煎就做得很俗氣普通,皮就軟軟爛爛的煎的不夠久。 矮仔財滷肉飯 & 黃家酸菜滷肉飯均位於北投市場2F(台北市北投區新市街30號) 矮仔財:6:30-13:30 週一休息 黃家:6:00-14:00 週一休息

|

|

| ( 休閒生活|旅人手札 ) |