字體:小 中 大

字體:小 中 大 |

|

|

|

| 2024/02/28 11:56:54瀏覽1418|回應0|推薦3 | |

獨生女的我小時經常被獨自鎖在家中,最渴望的是穩定的夥伴。那種孤獨的憂傷,就像巴赫《G弦上的詠歎調》。身上的傷口可以塗藥來醫,孤獨的傷口如何能醫呢?

兩歲的我和母親曾住在平房裡,當時父親在另一個城市。院子前面是三棵(對於當時的我來說)巨大的桃樹。偶爾和小夥伴們在桃樹下過家家,泥土和石頭就是我們的「食材」。夏天,偶爾有黏糊糊的液體滴到脖子上,仔細轉頭看去,葉子背後都是密密麻麻的蚜蟲,我們也不害怕。葉子綠得令人心醉,天空卻永遠是淡灰色的。 我因為對空氣中的某種不明污染物過敏,有嚴重哮喘和肺炎症狀,無法上幼稚園,就常常一個人被留在家裡。我還記得母親離開時,反鎖門的聲音。空蕩蕩的屋子裡只有我一個人。心裡忽然感到比屋子還要空,就趕緊找一些事情去做,免得被空虛中的恐懼吞沒。這樣好像鴕鳥把頭埋在沙子裡,但是轉移注意力的辦法卻在當時十分有效。 錄音機裡播放的都是大人的欄目,十分無聊,我便把幼兒故事磁帶一遍一遍地重複播放,雖然裡面的故事我早已爛熟於心。稍微大一點的時候,我自己用紙做了兔子傀儡,關節的地方就用線穿起來,打一個死結。我做了兔子爸爸、兔子媽媽和一隻兔子寶寶,經常擺弄它們失散之後團圓的故事。當時父親偶爾回來看我們,給我帶許多兒童讀物,我便愛上看書。因為那是當時我和父親唯一的連結。

一個人在家除了要對付空虛,還要對付假想敵。偶爾聽到後院的響動,我就趕快躲在桌子下面,縮成一團。因為我害怕壞人從窗戶外面看到屋裡只有一個小孩,就打壞主意。以至於有一次,母親差朋友從房子外面看我一眼,他們都沒有找到我。雖然病得一直咳嗽,但是我不敢打盹兒,對一切風吹草動都十分敏感。還一遍一遍在腦子裡面排演,萬一壞人打開了前門,我聽到響動之後,應該躲在哪個櫃子裡的衣服後面比較不容易被發現。 雖然我從來沒有因為被留在家裡而哭鬧或者抱怨,但是心裡一直希望有個穩定的玩伴,希望某個人的存在能填補腦海中的一個黑漆漆的,說不清道不明的洞。父親有三個兄弟姐妹,母親有哥哥和妹妹,為什麼我是一個人? 記得比桌子還矮一截的時候,我躲在下面「偷聽」大人的談話。大姑和母親聊起,她躲到鄉下生表妹的事情。那時候她已經有了一個兒子,如果再懷一胎,面臨她和姑父的就是巨額罰款和單位的「批評和處分」。 那時候,我還不懂事,偶爾還和母親撒嬌,說想要個弟弟或者妹妹。她就杏眼圓睜,擺出一句:「孩子是你想生,就能生的?」 有一次,父母忙到不得不把我放在姥姥家幾個月。姥姥家在鄉下偏遠的地方,連廁所也沒有,只有泔水坑上面架一塊水泥板,水泥板中間開幾條縫。縫隙兩側剛好夠人放腳,但我每次都害怕會掉下去。白天上廁所的時候,在刺鼻的味道中能看到泔水中許多白色蠕動的蟲。因此,到了夏天,蒼蠅也特別多。 那時候我和鄰居家男孩的遊戲就是比賽誰打死的蒼蠅更多。姥姥家門口的石凳上因此有許多黑點,走近了看,都是密密麻麻的蒼蠅屍首。清理石凳的人自然是姥姥,或者舅舅。我不記得自己為此被長輩訓斥過,後來想這或許是獨生子女唯一的福利,就是會比較受寵。 那時我常常問姥姥:「爸爸和媽媽什麼時候來接我?」 姥姥說:「快了。」後來可能被我問煩了,她就說:「桃花開了的時候。」因為姥姥家不像我家的平房,院子門口沒有桃樹。直到有一天,我指著桌子上掛歷裡面的桃花對舅舅說:「桃花已經開了,為什麼爸爸媽媽還沒來呢?」舅舅笑而不答。 還有一次,我懇求小姨給我買一本《黑貓警長》圖畫書,她答應了。書買回來,我從第一頁細細地讀到最後一頁,連貓的影子都沒有看到。摸著良心說,那本書很好看,畫質和內容都引人入勝。然而,幼小的我一直想不明白,為什麼《黑貓警長》圖畫書裡面沒有貓。直到更大一點的時候,才發覺自己被一本《一千零一夜》糊弄了。 不知為何,大人們總喜歡把我小時候被糊弄的趣事,當作閒聊的談資,卻不懂得一個孩童,已經具備完整的心智,他們需要像大人一樣被尊重。雖然孩童不懂得表達自己的情感,但是他們的孤獨,憂傷,害怕,憤怒或是擔憂,都是真實存在的。而且幼年時代的傷痕,在成年後,仍然像水面之下看不到的巨大冰山,潛移默化地影響著人對事物的看法和選擇。現在想來,自己個性中的獨立和沉靜,或許和後天環境有密不可分的關係。 上小學時,我跟隨父母移居北京。當時我已經開始一個人在家過夜了。父母偶爾同時在外工作,顧不上我。於是給我一沓鈔票,我自己一個人去買飯,吃飯,寫作業,關好門睡覺。爸爸的兄弟姊妹和母親的兄弟姊妹,都在不同的城市。我們除了每年過春節的時候回老家走一次親戚,平時也沒有太多聯繫。 鄰居家的小孩要不是和我年齡相差太大,玩不到一起去,就是被他們的父母逼迫著上補習班,沒有太多時間和我一起「玩物喪志」。我印象最深的,就是自己或者小夥伴被對方父母「掃地出門」,怕我們玩兒得太高興而耽誤了學習。 於是,我的童年玩伴,更多是磁帶,複讀機,還有被我翻爛的圖畫書。我們獨生子女這一代,是孤獨的一代,受寵的一代,也是失落的一代。 自從父母給我購置光碟閱讀器,我就在學英語的閒暇聽古典音樂。其中特別引起共鳴的一首曲子,是德國作曲家巴赫創作的《G弦上的詠歎調》。它的旋律哀而不傷,莊重典雅,好像能看到一個高貴的北歐公爵,拄著雕刻華麗的手杖,緩緩步入華麗而空洞的殿堂,裡面金碧輝煌,燭光明明,卻空無一人。 他倒一杯紅酒獨酌,望著窗外的美景,流光華夜,漸漸地獨自衰老離去。也許他曾置身於上流社會的觥籌交錯,也許他在某個時刻也曾穿梭於茫茫人海。但繁華和喧嚷之後,終歸寂靜。我能體會到他的憂傷,是那來自隱身在空洞之中的孤獨。肉體的傷口可以塗藥來醫,孤獨的傷口如何能醫呢? 隨著「三胎」政策的開放,獨生子女一代已然成為國人歷史上獨有的一道傷疤,述說著極速繁榮背後的血與淚。 也許因為習慣了孤獨,出國留學的時候,也從未感到困難有多大。當時在校園裡認識了一群總是面帶微笑的人。他們待人十分親切真誠,常常很「傻」不計後果地幫助別人。後來瞭解到他們是基督徒,從此我也開啟了自己的信仰之旅。

當時我和幾個大學生男男女女隔三差五地被兩個年長姊妹邀請去家裡做客。我們年輕力壯,食量驚人,也從來沒有看到兩位老姊妹面露難色,反而笑得像天使。我和老姊妹開玩笑說:「我們每次來您家,都像過年一樣!」因為老姊妹們總是熱情地做一桌花花綠綠的好菜,招待我們。記得有牛腩土豆燉西紅柿,糖醋魚,川式香辣涼麵,雞蛋滑絲瓜條,燉豬腳,蒜香去皮大蝦等。 我們一起用餐,一起查經祈禱,一起分享心路歷程,一起哭一起笑,流連忘返。大學時,我常看著掛歷盼星星盼月亮,從週一盼到週六下午,渴望去週六晚上的聚會,和弟兄姐妹們聊天到深夜,再早起去第二天週日早上的聚會和中午的愛宴,往往能再聊一個下午。還總覺得時間好像被某個淘氣的孩子動了手腳,週末一晃神兒就結束了。我和弟兄姐妹們雖不是家人,卻勝似家人。 出國留學的我,原本是會更孤獨,卻因主內家人滿滿的愛,沒有感到異鄉客旅的寂寥。反比國內的時候,更加倍感呵護。 再聽《G弦上的詠歎調》,公爵的府外有國王的馬車偶然經過。國王偶然從車窗裡瞥見街角一個孤單的女孩。他心裡忽生憐憫,從馬車上下來,走到女孩面前,單膝跪下問她:「你願意做我的女兒嗎?」女孩衣衫襤褸,瞪著國王不知所措。當國王向女孩伸出邀請的手,女孩趕緊在自己髒衣服的乾淨角落上把手使勁抹了又抹,然後把自己的小手放在國王的手心裡。 於是,孤獨的詠歎,變為合唱中的讚美;我永不孤單,因為有祂。 -END- 作者簡介 諾言 80後的小尾巴。本科加利福尼亞大學洛杉磯分校經濟系,碩士南加利福尼亞大學公共健康專業。曾出版英文靈修書一冊《Silent Voices》(亞馬遜有售)。立志成為以文字和圖畫為材的時代文化建築師。喜歡大自然,興起時寫詩寫歌。最大的夢想是:只為一個拿撒勒的猶太人而活。 圖書推薦

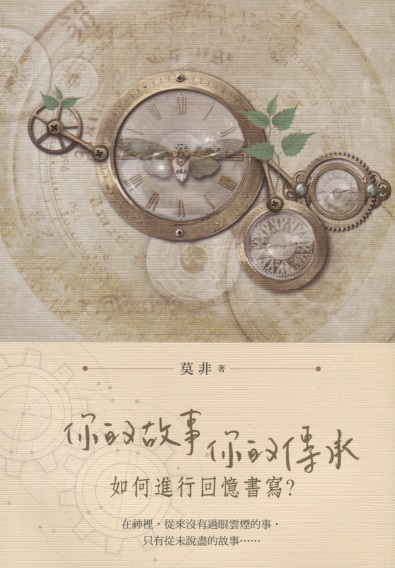

《你的故事 你的傳承》 莫非 著 在神裡 從來沒有 過眼雲煙的事 只有從未說盡的 故事 購買資訊: 台灣:橄欖華宣 https://www.cclm.com.tw/book/19318 北美:gcwmi622@gmail.com |

|

| ( 創作|散文 ) |