字體:小 中 大

字體:小 中 大 |

|

|

|

| 2023/04/05 15:53:30瀏覽1125|回應0|推薦6 | |

公公的皮箱藏著什麼秘密,以至於作者大書特書?一起來讀讀,你肯定也會感動,並對老一輩多一份理解。

「1949年10月28日星期五(中華民國38年),一個淒風苦雨的秋末下午,我隨著空軍工兵總隊,乘海順輪船,由上海出發,抵達台灣基隆港軍用碼頭。三天以後,火車又將我載運到新竹空軍基地。滿城的風沙,在飛舞。(我當時16歲。)」 「1971年8月15日星期日(中華民國60年),我由台北市乘火車,抵達高雄市港口。在招商局碼頭,上了東方麗華號游輪。於1971年9月29日星期三清晨6點30抵達美國,船停靠在加利福尼亞州長堤(又譯長灘)市......第二天,1971年9月30日星期四上午,陳君夫婦與大女兒xx,來碼頭接我上岸,住在......他們家中。(當時我38歲。)」 公公生前惜物愛物,不輕易扔棄東西。他將一些文字記錄收藏在一只皮箱裡。上週整理他的皮箱,發現裡面有好幾本筆記,上面整整齊齊密密麻麻地記著一些英文單字的解釋與應用造句。除此之外,也包括一些烹飪料理的英文詞彙筆記。這段關於他自己的文字,隱藏在其中一本記事簿裡。這本記事簿前幾頁記載著一些我不認識的人名、位址與聯絡電話。之後就是幾十頁的空白──一開始我以為這隻是普通的通訊錄,隨手翻了翻,竟在那些空白之後發現了這段文字。

公公不是善於表達言詞的人,年少時因著戰亂,也沒有受到完整的教育。但這一頁短短的文字,竟讓我有一種讀小說的悸動。他的人生前半段縮影,與中國近代史的片段重疊。一個大時代裡小人物的故事碎片,散落在這本泛黃的筆記裡,好多好多年後,才被人發現,拾起、紀念...... 公公成長於中國動盪不安的時代。小時候因為父親任職於空軍部隊,有機會認識當時在中國的飛虎隊與美軍顧問團,跟美國大兵學會了一口標準美式英語。因著戰亂,公公的父親無暇顧及家人,母親則忙於照顧兩個年幼的弟弟。在「放牛吃草」無人管的情況下,公公隨著美軍部隊到處遊歷。長官還替他量身訂做了一套小軍裝,像是「軍隊吉祥物」一樣寵愛這個黑髮黃膚小男孩。公公在當時物資極為匱乏的年代,嚐到了美國空運來的熱狗、可樂、巧克力、罐頭食品......也聽到好多關於這個國家的美好故事。當時一位軍官離華時,曾有意資助公公去美國念書。公公拒絕了,說遊歷了那麼久,想回家...... 父親跟著部隊跑,常無音訊。戰亂時代,年少的公公挑著扁擔,簍裡裝著兩個年幼的弟弟,隨著母親四處逃難。他回憶這段往事時說:「路邊到處躺著死人,還有剩一口氣的半死人。」戰後家人輾轉相繼來到台灣。公公也在那時知道自己的身世:原來這個父親,不是自己的生身父親。現在這個父親,是母親後來改嫁的,自己一路帶著逃難的兩個弟弟,是同母異父的手足。親生父親早在自己出世前就失蹤了,有人說他是到台灣金瓜石採礦遇難......公公後來還去了金瓜石一趟,憑吊這位從未見過面的父親...... 或許是因為身世揭露得太突然,公公個性中無法安定、喜歡漂泊的特質變得更加明顯。他是外省人,卻與本省人的婆婆交往──據說當時兩個人談戀愛,手牽手走在街上都引來側目。因為能說流利英語,婚後公公在美軍俱樂部工作,也曾替住在陽明山上的美國人工作,賺的都是美金。他也曾在中泰賓館與圓山大飯店擔任過廚子。公公說,當時訪台下榻圓山大飯店的葛理翰(又譯葛培理)牧師,還跟他傳福音哩!後來因為替同事出頭,得罪蔣家公子丟了飯碗。之後,公公去做船員跑船,在美國長堤跳船,留在美國。 公公來美度過了非常辛苦的年歲。他也在阿拉斯加的貨船上擔任過廚子,飽受白人船員的岐視。找律師辦身份又被騙至身無分文,還被威脅要去移民局告發他。寂寞難耐的時候,他常一個人跑到山上大哭;想家的情緒來時像是針刺,傷口不大,卻每一次都會滲血。 後來公公經人介紹,替當時中國戲院的老闆做管家。能說流利英語,又會燒中西餐的廚子在當時算是炙手可熱。公公前後替包括Lillian Disney(莉莉安·迪士尼,迪士尼創始人華特·迪士尼的妻子)在內的好萊塢名流工作,見過許多早期好萊塢名流,甚至聽過法蘭克·辛納屈引吭高歌;而他做的義大利麵,連蘇菲亞·羅蘭都讚不絕口! 中國戲院老闆替公公辦了綠卡。之後公公總算取得美國合法居留身份,也有了穩定的收入。來美11年後,終於可以實踐諾言,接妻兒赴美團聚了! 長期分離,「團圓」並沒有想像中的美好。公公滿懷期待迎接家人來到,對兒子的記憶,總停留在童年。但對與父親分開11年的先生來說,「父親」,卻是一個既親切又陌生的存在。

曾經,在我先生的記憶花園裡,父親無法成為他借景的對象。他的父親,有11年時間不在家人身邊,無法與孩子一起建構童年景致;而是為了生計,於先生七八歲時,遠渡重洋,一個人來到美國討生活。先生從孩童到青春期的成長過程裡,父親都是缺席的。 「爸爸先去美國,安頓好就會來接你們一起去。」這是我公公離家前給家人的承諾。小孩年幼,天真無知,父子分離的當下並沒有太多傷感與不捨,反倒因著當時國人出洋不易,而覺得「爸爸好厲害,竟然可以去美國工作」而與有榮焉! 隨著時間緩緩流逝,先生才漸漸體會到,爸爸離家去美國,除了帶給大家一圓美國夢的期待,也帶來現實生活裡無情的挑戰。 原來公公當時是「跳船」到美國的——原本擔任船員的他,在加州長堤「跳船落跑」,一去不回。消息傳回後,替他擔保的朋友氣沖沖找上門,質問婆婆,要求賠償。孩子見媽媽低聲下氣、拚命賠禮的模樣,覺得不解又害怕。 公公因為跳船到美國,是無證的非法移民,在工作過程中碰到了許多阻礙。曾有好長一段時間,無法按時寄錢回家。家裡沒有如想像中一般,過年過節會收到寄回來的禮物包裹,倒是常常需要打包裝箱——因付不出房租而搬家。媽媽到處尋找張貼在電線杆上的租屋紅紙,以及細細翻閱報上徵人廣告的情景,深深烙印在我先生的腦海中。 因為身份問題,公公無法回台灣。學校上作文課寫到「我的父親」這類題目時,先生總覺得為難——爸爸不在身邊,生活故事實在乏善可陳。爸爸的形象越來越模糊,就連聲音的記憶,也因為當時長途電話費相當昂貴,久久一次才有幾分鐘通話而慢慢稀釋、淡化。 童年的花園裡,父親像是偶爾出現的一片雲,風一吹,就散去,摸不到、抓不著。什麼時候,雲朵才能聚集成雨,帶來甘霖? 11年過去了,公公總算取得美國合法居留身份,也有了穩定的工作。終於可以實踐諾言,接妻兒赴美團聚了! 父子重聚之後,頭髮已見少許灰白的公公迫不及待地帶著已長得和他一樣高的兒子到處「見識見識」。逛迪士尼樂園,一路上表現得比兒子還興奮,不停地比手劃腳,指給兒子看:「哇!米老鼠!」、「看!是唐老鴨唷!」、「要不要坐雲霄飛車?」、「我們買棉花糖吃好不好?」 當時先生很不習慣爸爸這般天真、幼稚的舉動。不是不想念父親,也不是不願意親近他,只是11年的分離,實在無法使父子感情急速加溫——先生早已不是當年分開時那個昂頭仰望父親的小男孩了,非常不習慣父親還當他是小學生,用哄小孩的口氣對他說話。久別重逢後父親熱情的舉動,反而讓早已習慣沒有父親在身邊的先生一時無法適應,下意識地想和父親保持距離。 先生本以為11年的分離,會像一個被撕裂的傷口,縱使傷口逐漸癒合,傷疤卻仍存在。父子之間的親密與依戀,將僅僅是一段屬於童年的記憶而已,永遠無法追回。 直到信了耶穌,生命得到更新,先生童年的記憶花園,竟也彷彿經歷了一番整修,荒廢的園林景致再次被灌注新生活力。特別在他為人父後,透過與孩子的親密互動,本以為再也無法填補的空白回憶,似乎慢慢由上帝的恩手一點一滴地上色,再顯繽紛圖畫。

先生每晚在孩子睡前,為他們祝福禱告,然後替他們一一蓋好被子,將露在床緣的邊角塞好,讓他們像安安穩穩藏在繭裡的蠶寶寶。 先生說,這是承襲兒時父親每晚為他做的睡前儀式。公公還在台灣時,每晚都會到房裡替兒子蓋被,把棉被的邊角全往內側塞好,像折信封一樣,把他安安穩穩、舒舒服服地包在裡頭。那是個很溫暖的回憶,先生說,躺在床上的自己,仰視著父親,他的身形是那樣偉岸高壯——當自己被高大的父親細心溫柔地裹卷在被子裡後,彷彿所有寒冷、黑暗、不安都被隔絕在外,可以安安心心地閉眼睡去。 難怪先生睡覺時有個習慣:喜歡用被子將自己像春捲一樣裹起來。新婚時我們小倆口常因此上演「被子爭奪戰」!後來想了折中的辦法,冬天時買一床特大尺寸的被子,夏天則一人用一條涼被,才解決了「雙人被太小,不夠兩人蓋」的尷尬局面...... 關於父親的美好回憶,就這樣一點一滴地慢慢聚攏。先生因著自己也為人父,向「天父」的形象「借景」,開始重溫過去的美好時光。 除了睡前的蓋被儀式,先生還想起另一個珍貴的回憶:爸爸曾親手為他做一個沙坑。 先生回憶,某個夏天,公公不知去哪裡裝回滿滿一麻袋沙子扛回來,在頂樓陽台堆築了一個沙坑,上頭還擺了小鏟子、小水桶。 那時先生大概才六七歲,這個沙坑讓他開心得不得了,整個暑假他就在自己專屬的沙灘上玩得不亦樂乎,還把家裡養的烏龜也帶去。小烏龜就在他堆的城堡上爬來爬去,或是在他挖的護城河裡游泳戲水。 這是一幅多麼可愛溫馨的畫面! 沙子從指縫流下的感覺,必是印刻於先生心內,多年後仍記憶猶新。 不曉得公公是怎麼把那袋沙搬回家的?先生說那時住在城裡,離最近的海灘也有好一段路;如果是從工地得到的沙子,家裡也沒有交通工具能運回。那麼重的沙袋,他是怎麼扛回來的呢?就算是坐公交車或搭計程車,應當也是費盡千辛萬苦吧! 先生本以為童年關於父親的記憶是蒼白虛乏的,但因著天父的愛,與為人父後的「角色升級」,他有機會重新定格童年時父親的形象:那是裹在暖被裡仰望的高大身影,還有扛著沉重沙袋,一步步登上頂樓陽台,為愛子築一個沙坑的背影。 美國作家安妮·拉夢特(Anne Lamott)曾說:「哪裡有廢墟,哪裡就有寶貝。」先生體會到,生命中的種種遺憾、錯失,在基督耶穌裡都可以得著重生與釋放。除了在記憶深處挖掘出關於父親的美好回憶,面對父親後來的缺席,他也能試著去體諒其中的無奈。 11年的分離,作父親的滿懷思念、滿懷愧欠,恨不得能在一時一刻完全彌補償還給兒子。不曉得有多少次,公公隻身在異國的夜裡,默默想著兒子,暗暗下定決心:「以後要帶兒子去迪士尼樂園玩!」當終於帶著兒子進到這「兒童的樂園」時,就急切地想為分別時那個仰頭看著爸爸,每晚需要爸爸蓋被子的兒子圓夢。那也是一個11年間沒有看到兒子,錯過兒子成長點滴的父親,想從骨肉分離的起點開始,找回失落的片段。這樣的心情,豈是當時年輕氣盛的兒子所能體會? 這樣的心情,直到為人父後,先生才漸漸懂得。因為懂了,所以面對父親時,願意去擁抱他,願意去聆聽他——不只是以兒子的身份來聽老父親「講古」,更是以同為人父的心情,來傾聽一位父親當年如何在環境的逼迫下,不得不離鄉背井、暫捨親情、遠渡重洋,在異鄉掙扎求生的心路歷程。 在一次「父子約會」中,先生陪著公公,在公園的長椅上就這樣聊了一個下午。那天下午他們倆說的話,大概比分離那11年透過越洋電話講的還多。

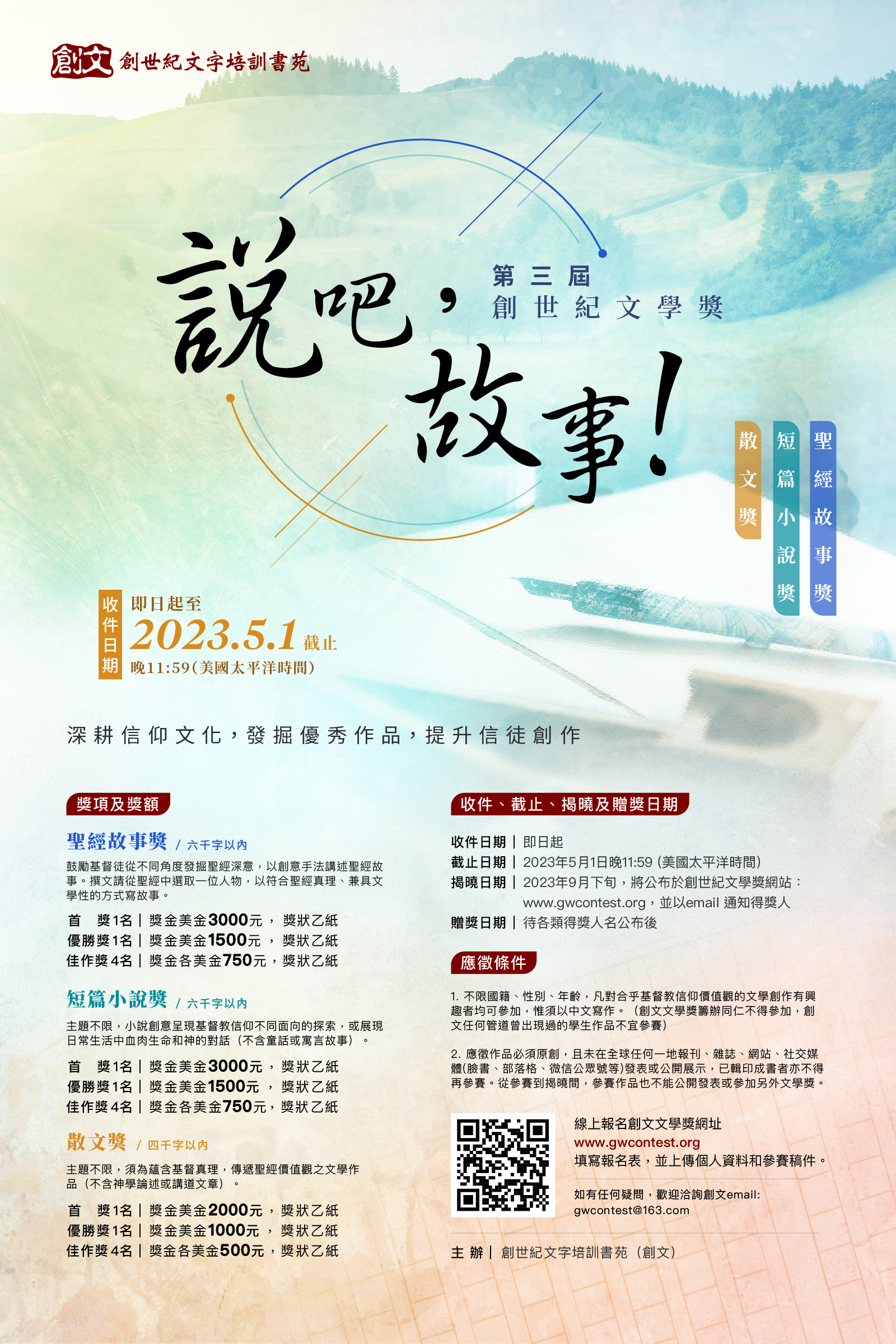

但這只是一個開始——花園裡的一草一木,隨著人生四季更替而有不同的風貌。有時看似枯萎的花木,其實只是暫時冬眠,耐心栽培等待,自有枯木回春、榮華再現的時刻。 而我們,也必須跟著成長,才能真正體會春夏秋冬各自的風情。 從去年下半年開始,公公的身體狀況急遽下降。先生常常提醒自己:要好好做一個兒子該做的事,更要不住為父親禱告。不錯過見面機會,不留下任何遺憾。今年初,公公搬至安養院,我們每週都去探望他。先生帶著吉他,彈唱詩歌給爸爸聽。兩個孩子也用他們親手畫的美術作品佈置爺爺的房間;過年時,還特地貼上了聖經經文春聯。 那次我們為公公禱告、唱詩歌時,他原本黯淡的眼神亮了起來,手還會輕輕地打拍子。老人家那時已經無法言語,但凝視兒子彈琴的神情,是那麼專注、那麼深情,彷彿要將兒子認真彈唱詩歌的模樣,深深烙在心底...... 先生這陣子常半夜醒來,為爸爸禱告。那天夜裡他又醒來,靈裡的感動卻是不需要再為爸爸的身體禱告了,而是要為自己與家人深深的平安、靈魂的平安來禱告。 之後我們收到通知,凌晨的時候,公公被主接走了。 公公一生有很多故事,很可惜我們沒能將之一一記錄,只能從他遺留下來的殘篇斷卷中拾取隻言片語。當我整理公公皮箱裡的遺物時,發現裡面還存放著一沓歷年來我們送他的生日卡、父親節卡。每一張都保存在封套裡,上面標註著收到的年份。除了這些,甚至還有孫子即將出世,教會辦Baby Shower(迎嬰聚會)的邀請卡(他把孫子出生時的體重、身高也記在卡片上),以及我過去發表在報紙上的文章剪報...... 公公用他的方式珍惜著「家」──在他的時代,沒有人教導一個「家」該是什麼樣子,很多人甚至不曾擁有一個完整的家。他們做錯了,失敗了,很可能也沒有機會彌補。一顆顆破碎的心、一段段傷痕纍纍的關係,無奈地刻畫在生命的篇章裡。 公公在他63歲時受洗,一生漂泊的靈魂,找到可以靠岸的港灣。因著信仰,先生有機會與父親和解,在老人家仍在世的時候,可以一次又一次地對他說「我愛您」,直到父親離去。 那天早上,先生坐在爸爸身邊,靜靜凝視著他的遺容。爸爸的表情很安詳,像是睡熟了,嘴角似乎還帶著微笑。先生流淚唱詩歌、禱告、讀經,跟爸爸說再見。所有回憶、不捨,錯過的、遺落的、來不及給出去的以及串串淚珠,都在基督裡被拾回,鑲嵌在永恆的寶座上,化為一顆顆寶石,閃閃發光...... 公公的皮箱彷彿一個時間容器,盛載著他生命故事的碎片。或許,要完整地拼湊出一個人一輩子的故事圖畫,是不可能完成的任務;但是思念與記憶,卻可以讓這幅圖延展下去。我覺得公公那個時代的華人很不容易,移民之路更是充滿艱辛。就算只是個名不見經傳的小人物,也有著血淚交織的生命故事。小人物在那樣顛沛流離的時代洪流中挺過來,將生命傳承下來,讓我們這些生長在太平盛世的一代,可以繼續書寫家庭故事──光是這點,就讓我們後輩望塵莫及。 公公的追思禮拜那天,一掃過去一週的寒風冷雨,一早天氣放晴,陽光透進禮拜堂的玻璃窗,灑下點點光影。 再見了,親愛的公公。皮箱裡的故事,我們會繼續寫下去! —END— 作者簡介 林滋恩 著有《美國袋鼠媽媽伴學去:1000 堂親子溫馨共用的教育課》與《我在美國當媽媽:揭秘全美最獨特的親子教育課》。2014 年第22屆漢新文學獎散文組佳作得主。如今依舊筆耕不輟,文章常見於北美華人主流媒體《世界日報‧副刊》、海內外知名基督教刊物《神國》、《真愛》、《傳揚》與《基督教論壇報》。2019年得美漢新文學獎小說獎。 參賽資訊

圖書推薦

《你的故事 你的傳承》 莫非 著 在神裡 從來沒有 過眼雲煙的事 只有從未說盡的 故事 購買資訊: 台灣:橄欖華宣 https://www.cclm.com.tw/book/19318 北美:gcwmi622@gmail.com |

|

| ( 創作|散文 ) |