字體:小 中 大

字體:小 中 大 |

|

|

|

| 2021/07/16 22:27:41瀏覽669|回應0|推薦3 | |

前言 出身牛津大學地質學者的賽門‧溫契斯特(Simon Winchester,他另有中文名:文思淼),後來走上記者生涯,以報導性寫作為生。他根據本行寫過《長江萬里行》(The River at the Center of the World, 1996)、《改變世界的地圖》(The Map that Changed the World, 2001)、《1883年印尼喀拉喀托火山爆發》(Krakatoa, 2003)及《1906年美國舊金山大地震》(A Crack in the Edge of the World, 2005)等書,其中《長江萬里行》(馬可波羅出版)與《改變世界的地圖》(時報出版)國內有中譯本。 但溫契斯特更為國內讀者所知的著作,當是《瘋子、教授、大字典》(The Professor and the Madman, 1998)與《OED的故事》(The Meaning of Everything, 2003)這兩本談《牛津英語辭典》(Oxford English Dictionary, OED)編纂歷史的書(中譯本都由「時報出版」發行)。至於《愛上中國的人》這本二○○九年出版的書,是給英國生化學家及中國科技史學家李約瑟(Joseph Needham, 1900-1995)所作的傳,由此亦可見作者興趣及知識的廣博。

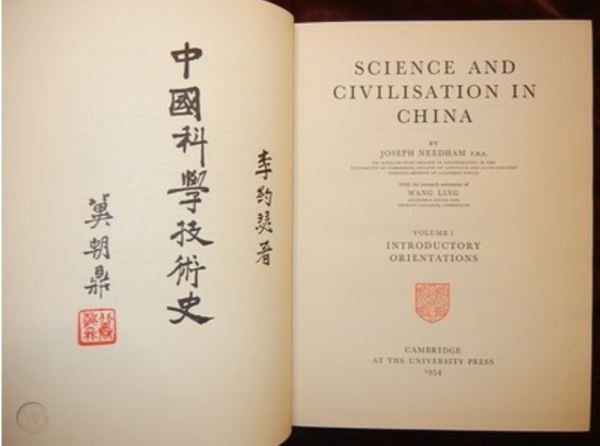

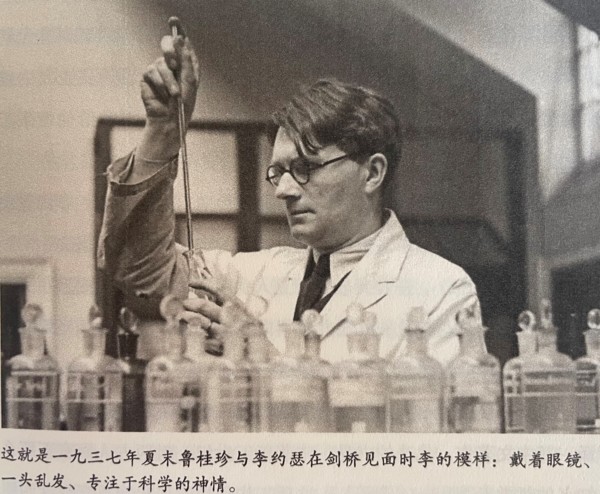

李約瑟其人其事 說起李約瑟其人,在中國科技史學界,可是家喻戶曉的名字;主要是他編撰了一整套二十來本的《中國科學技術史》(Science and Civilization in China)[1]。該部大頭書共分七卷,前三卷是單冊,但從第四卷起,每卷又細分好幾冊,其中尤以第五卷《化學與化工》分成十三冊為最多。此外,李約瑟與助手魯桂珍長達五十年的戀情,且在年逾八旬後才結成連理,都是膾炙人口的事。

李約瑟對於古代中國的科技,不但推崇備至,還多有溢美,因此他提出「現代科學為什麼發揚光大於西方,而非中國」這個問題,給人稱為「李約瑟大哉問」(Needhams Grand Question)。李氏自己提出的答案,不外乎中國社會受到儒道兩家思想的影響,以及封建官僚制度的壓制,以至於沒有多少人在科技問題上花更多工夫。 不過,李氏似乎也同多數人一樣,把科學與科技給混為一談。中國工匠長於技術,也就是經驗與竅門的累積,但沒有像古希臘人建立了邏輯系統,也沒有如文藝復興時期的歐洲人,以系統的實驗方式,來了解事物的因果關係。因此,愛因斯坦說:「中國聖哲在這方面沒有建樹,一點也不讓人奇怪。真正可怪的,是這些科學方法還是給人發現了。」[2] 對筆者這種非以科學史為專業的人而言,對李約瑟先前的了解大抵也就這麼多了;因此看到這本溫契斯特寫的新傳出版,自然是饒富興趣,先睹為快。從書中介紹,得知李約瑟的父親是位醫生,母親則是位藝術氣質重,但脾氣多變的女性。他父母的婚姻並不幸福,因此他的成長過程中,獨處的時間多於與父母相處的時間,平日生活則是由一位無趣的法國籍管家照顧打點。 不過李約瑟的父親非常重視兒子的教育,從小就提供了他許多知性的刺激,不只是家庭圖書館裡擺滿了書本,任李約瑟取閱,他父親還傳授他有關木工、賞鳥、地理、動植物分類,外語以及人體解剖等知識及訓練,培養他多方面的興趣。他父親有句名言讓他受用終生:「只要是知識,就會有用,不應該輕視。」(No knowledge is ever wasted or to be despised.) 溫契斯特的書裡,還提到李約瑟父親的其他幾句教訓,除了「今日事今日畢」是老生常談外,像「別空著手上樓」、「任何食物都不要拿第三回」,以及「蜂蜜要比醋能抓到更多蒼蠅」等,都饒富趣味及深意。 李約瑟十四歲時,就同一般英國上流家庭的小孩,給送往離家一百六十公里外北安普敦郡的昂德爾(Oundle)公立學校寄宿就讀。這所學校號稱是英格蘭最古老、最昂貴,且最著名的學校,同時,該校還因為當時的校長桑德森(F. W. Sanderson)而知名。看到這一段,不禁讓我想起新竹中學的老校長辛志平來[3]。 中學時期是孔老夫子所說「有志於學」的年紀,也是一個人建立起自我期許的時期;此時如果碰上位好老師,或是所謂的「榜樣角色」(role model),對於這個人將來的成就,會有莫大影響。桑德森校長經常掛在嘴上的,是要學生「思考」,並且要「從大處著眼」(think big),別在枝微末節上花太多力氣。顯然,李約瑟後來的成就,深受桑德森的影響。 其實,李約瑟在以寫作《中國科學技術史》而聞名於世前,早就是位著作等身的生化胚胎學家。李原本想克紹箕裘,當個外科醫生,但在一九一八年進入劍橋大學岡維爾與基斯(Gonville and Caius)學院就讀後不久,就受到導師影響,放棄了醫學,而主修化學。他的首位導師哈帝(W. B. Hardy)告訴他說:「我的好學生,未來是奠基在原子與分子上的。」 李在三年內就取得了學士,再四年,又在劍橋新興的霍普金斯(F. G. Hopkins)生化實驗室取得碩士及博士學位。該實驗室除了老闆霍普金斯的名頭不小外(1929年諾貝爾生理或醫學獎得主),裡頭年輕聰敏的女性甚多,是另一項吸引李約瑟的因素。但這還不算什麼,他在取得博士學位前,就獲准加入岡維爾與基斯學院,成為該學院的正式院士(fellow),享有一切特權;這對年方二十四歲的年輕學者而言,可是少見的殊榮。 當然,李約瑟的學術成就也非比尋常。除了為數甚多的期刊論文外,他在三十一歲那年,就獨立寫作了一部三大卷的《化學胚胎學》(Chemical Embryology);三十九歲時,又出版了《生化學與型態發生》(Biochemistry and Morphogenesis)一書。哈佛大學一位教授給該書的書評中寫道:「該書將名留科學史鑑,給後人視為李約瑟的『傑作』(magnum opus),也註定要成為自達爾文以來,生物學上最重要的著作之一。」當然,該書評作者不會曉得,李約瑟這一生真正的「傑作」,還在後頭。 當時「李約瑟」這個中文名字也還沒問世,當時華人生物學界最多只聽過「約瑟夫‧尼德姆」(Needham 有人譯成「尼德罕」,不過h在此不發音),而不知有「李約瑟」;如今則反之,華人只知科學史家「李約瑟」,而不知生化學家「尼德姆」。

在學術上能專心一致,做出非凡成就者,都會有些異於常人之處;溫契斯特的書裡,一路以「古怪反常」(eccentric)來形容李,可見一斑。譬如李雖出生上流社會,但從年輕時就同情勞工階級,一路走來都是個左傾的共黨同路人,經常參加示威遊行活動。還有他雖然相信演化,卻一直維持基督教信仰,甚至一度想加入某個教派,成為世俗修士;但他性好女色,未能發「守貞願」而作罷。此外,他還是個天體主義者,經常騎車到劍橋市郊小鎮池塘裡裸泳。這些行徑,都讓學院的資深同事側目。 [1]這套大書的書名原文是:Science and Civilisation in China,應該譯成《中國之科學與文明》,但卷首有經濟學家冀朝鼎(1903-1963)的中文題名:《中國科學技術史》,故此沿用。劉廣定教授曾為文指出:《中國科學技術史》是冀朝鼎先生的誤題,漏了「文明」一辭,而應該採用台灣商務印書館的中譯本名稱:《中國之科學與文明》。 [2]愛因斯坦這句話的原文如下:Development of Western Science is based on two great achievements — the invention of the formal logical system (in Euclidean geometry) by the Greek philosophers, and the discovery of the possibility to find out causal relationships by systematic experiment (during the Renaissance). In my opinion, one has not to be astonished that the Chinese sages have not made these steps. The astonishing thing is that these discoveries were made at all. [3]辛校長強調「三育並重」的均衡教育,不偏廢任何智育、美育、體育、工藝等術科,並給竹中訂下「誠慧健樸」四個字為校訓。他數十年如一日的治校理念,給台灣光復後整整三十年間的竹中學生,帶來無比寶貴的身教。有關辛校長事蹟,可參閱〈憶竹中(一)獻給老校長辛志平先生〉一文。 |

|

| ( 知識學習|考試升學 ) |