字體:小 中 大

字體:小 中 大 |

|

|

|

| 2017/05/25 17:37:56瀏覽231|回應0|推薦0 | |

發表日期:13.09.05 因為喜歡陶瓷樸素溫暖的質感,最後決定買一個杯子與杯墊當作紀念品。粉白色的杯墊被謄上淡灰的陶博館模型,簡單而精美,而杯子則據說如果注入熱水之後,上面的圖案會變成彩色的,我卻到現在都還沒有嘗試過。

鶯歌小鎮的過往,究竟像是烈火一般轟轟烈烈地焚燒,在暗夜裡綻放光芒?還是像是溫潤的陶瓷,經年累月沉澱,一再淬煉,風霜雨雪不減其神韻?無論是哪一種歷史,都讓人神往。

1.

逐漸,逐漸地,公寓斑駁起伏消逝於窗外,縱使是晴空萬里,樹林一帶的房舍在遮雨棚或是鐵窗羅列之間,似乎仍停滯著雨滴與河畔濃霧的蹤影,蒼老而斑駁。

一九七〇年代之後,臺灣經濟起飛,大量人口遠自中南部湧入盆地,可是空間有限,又迫使後繼者向外圍擴散,於是從前的草蘆土厝紛紛消逝,成了公寓與違建一層一疊,小橋小徑成了康莊大道,縱橫在群山綿延之間的平原中。

而這裡的公寓走過歲月的洗刷,似乎也成了最熟悉也是最陌生的,城裡的故事的必然。離開山佳車站,閃過的電桿與紛雜舞蹈的電線映襯遠處山嶺的沉穩,轉眼間,密集而突兀的高樓取代單調寂寥的舊城,原來是臺北大學不遠了,轟隆轟隆的聲響漸趨緩慢,柔和廣播聲中,我們終於抵達鶯歌。

離開車站,我們開始尋找前往鶯歌石的方向,又想到在登山健行途中可能需要點心提振精神,於是,我們又折回市區尋找「阿婆壽司」。

2.

鶯歌一向以陶瓷產品聞名,但是在飲食上面卻遜色不少,走在市區的街道上,甚至可以見到幾家專賣牛角麵包的店家──無時無刻不讓人感覺到來自河對岸,另一座小城突襲侵略的肅殺氣息。

所幸,鶯歌仍然有幾處令人稱道的點心,沒有誘人的色澤與香氣,卻多了幾分樸素與踏實,「阿婆壽司」也許正式其中一種味道,物美價廉,簡單而料豐味美,據說,豆皮壽司的外皮,還是從每天凌晨三點開始手工製作豆皮的師傅手中採買的。 鶯歌石步道

鶯歌位處新北市(原臺北縣)與桃園縣之間,是重要的貨物集散地,除了地利之便,在地土質燒製的器皿品質優異,為鶯歌奠定「陶瓷之都」的基礎,更重要的是,不僅僅原料,附近丘陵地盛產煤礦,讓鶯歌製陶的動力源源不絕;如今,山區的礦藏已經被採伐殆盡,過去的鎮公所在周遭山區鋪設縱橫的步道,連結分佈於山中的寺廟與涼亭。

越過中正路,我們先從山腳下的宏德廟開始。宏德廟是全臺唯一祭祀孫臏的廟宇,除了孫臏之外,也同時供奉鬼谷子,是一處屬於兵家的信仰中心。 鶯歌石就在步道入口不遠的岔路上方,一整塊完整的岩石立在山坡上,鶯歌城鎮的樓房就在腳下,視野的遠處可以飛越大漢溪一路到三峽彼岸,雖然已經位處臺北市區的邊陲地帶,臺北大學成排成列的建築與三鶯橋上穿流的車潮,卻一點也不遮掩都會繁忙的氣息。

順著二坑步道行走,原先一旁的公寓住宅離我們越來越遠了,經過一處轉折終於真正走入深林,深林不分季節長青,也不分季節地落葉,仲夏尾聲,落葉是有點頻繁些,曲折步道上偶爾還可以見到螞蟻列隊輪流將冬藏的物資運送到巢穴裡。 想要讓運煤的過程更方便也更安全,前人在步道尾端開鑿小小的二坑隧道,成為這條步道最大的特色(其實步道就是以前的運煤車道),憑著一股好奇心,我們又順道拜訪奇妙石跟碧龍宮。

下山時,我們原本很期待能夠在路旁的站牌等到公車,卻又不想在酷暑之下等待太久只好作罷,沒有想到當我們一離開站牌,兩班公車就在我們面前呼嘯而過,只好,沿著赤熱的大道疲憊地行走,在超商短暫休息才踏上陶博館的路程。 陶瓷博物館 在一個早就不是暑假的上班日,博物館裡自然沒有洶湧人潮,寧靜大廳挑高屋梁給予人前衛且空靈的感覺,就是連垃圾筒和導覽架都很有設計感。

博物館展示迴廊用文字與器物述說鶯歌,或者是臺灣陶瓷發展史,在不同時期,陶瓷器皿的製作也反映著時代演變,也能夠一窺不同時代市井小民生活的喜怒哀樂。提到鶯歌陶瓷,就不得不提到四個重要人物:

1. 陳斐然(1877~1942)左手救人,右手救陶 一方面他是個醫師,一方面他又興學辦學校講授漢文化知識,與鶯歌在地菁英組織尖山陶器組合,設立益成記陶瓷製造所,引進新窯爐,延請福州師傅教導陶工製作陶器,打破吳氏家族在製陶業的長期壟斷,更使鶯歌陶器在1962年美國國際博覽會大放異彩。

2. 邱和成(1892~1979)馬桶國王 原先是一名刑警,後來積極投入研究製造蹲式馬桶,讓臺灣成為蹲式馬桶王國。

3. 陳泉興(1909~1973)陶瓷界傳道士 他突破過去陶瓷工藝只傳子不傳外人的傳統,將自日本習得的製陶技巧傳授給全臺各地的工匠,使得臺灣的製陶業突飛猛進,百家爭鳴。

4. 許自然(1910~1978)製造砂輪的第一人 他在民國37年成功試製第一個砂輪,又赴日取經引進長石、高嶺土等等新型胚料使用技巧,之後積極奔走,終於在民國60年使鶯歌開始供應天然瓦斯,製陶業開始使用新型窯爐。 從最早的燒窯,隨著技術演進轉變為四角窯,然後是瓦斯梭子窯、隧道窯,當今則是用電窯為主,並且製陶也不同於以往只用來製作器皿,不管是各種機電工程、醫療衛生,甚至是航空科技陶瓷皆無所不在。

除了陶瓷的過去與未來,陶博館裡同時展覽了不少藝術品。 5.

離開鶯歌之前,我們決定再一次拜訪尖山埔老街。最早的製陶工廠主要分布在文化路的河畔,之後重心轉移到鶯歌溪畔的尖山埔高地,現今的陶瓷工廠則又南移到南靖一帶。鶯歌老街上除了販售各式陶器的商家之外,也有一些餐廳以陶甕為特色提供餐點。

有時候,我不禁想到,無數古蹟的存亡其實就在我們一念之間,斑駁的牆面與其上糾葛的藤蔓都充滿著故事,火車轟隆隆駛過平交道,壁磚之間隱約可以聽到微微地共鳴,縱使人去樓空,地磚上的粉塵隨著歲月流逝只會越積越厚一層一疊。

漫漫暑假接近尾聲,天色就像是逐漸冷卻的熱水,多彩小城褪成高低起伏黑色剪影,隨著列車加速駛離消失在我們視野,只有等待我們記憶裡不止息的回溫。

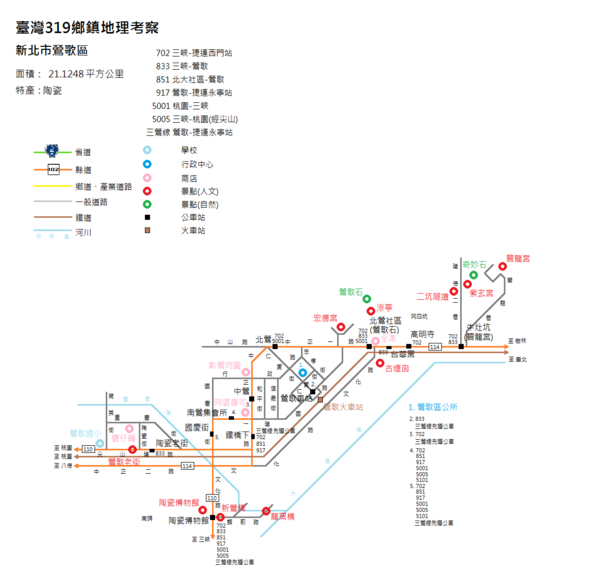

新北市鶯歌區地圖 |

|

| ( 休閒生活|旅人手札 ) |