字體:小 中 大

字體:小 中 大 |

|

|

|

| 2010/11/29 02:44:54瀏覽418|回應0|推薦4 | |

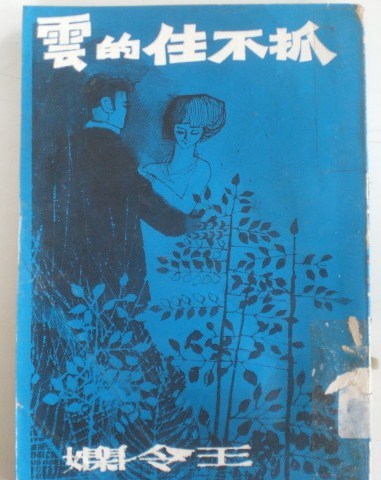

多年之後,少年長大成人,說起那狹小不容迴旋的小樓,會不無戲謔地稱之為藏經閣,並且講述閣上種種如一則傳奇。的確,在那個年代、那個時局,藏經閣的存在,本身就是一個傳奇。 這得從少年所身處的時代背景說起。 那時一場大戰剛剛結束,一場在近代史中佔有重要地位的戰爭,纏鬥多年,傷亡無算,終於還是分出了勝負。戰爭結束,不免帶來改變,少年所處的屬於戰敗的一方,所必須承受的改變因此更多、更巨大、也更難適應。像敗軍隨街倉皇丟棄軍服,少年周圍的成年人也都急不及待地和戰敗者劃清界線,尤其是意識形態上的,因為成年人大多都已聽說過戰勝者對這一點十分重視,以致近乎病態地發動一場接一場無休止的運動,務求根除戰敗者、舊社會的痕跡。那是一段躁鬱不安的日子,戰火才熄,另一場火又已在民間暗暗地、自發地蔓延,每個人都把自己家裡有可能被扣上反動、頹廢、腐化等罪名的書籍燒個精光,──基本上那就等於把家中所有印有文字的紙張悉數焚毀,包括少年平日最常翻閱的一套圖解科學文庫。少年還沒有讀到焚書坑儒的歷史之前,先學到一個生字:燹。火上燒著兩條豬,沒查過字典,不知道讀音、字義,但猜測斷不會是烤乳豬,因為它總是連著另一個字:兵燹。再連同上下文來看,兵燹,就是戰火的意思。燒書的火,未嘗不是戰火的延續。毀於兵燹的,除了生命、家園,還有書籍,以及隨同書籍一併被摧毀的文化,隨同文化一併被摧毀的,則是少年這一輩的人和故國的聯繫,地理上雖是近鄰、實際上每一方面都遙不可及的故國。 然而書是燒不盡的。焚書坑儒之後有黃石公,夜半橋邊呼孺子,人間猶有未燒書。在黃石公還沒有出現的日子裡,素喜看書的少年所能接觸到的,是家裡殘存的幾本古文、唐詩,為數不多,僅足以讓他認識那些曾經輝煌過的文化盛世。除此之外,就是租書攤上偷偷摸摸租來的亂七八糟的武俠了。如是者兩三年,直到登上狹小不容迴旋的藏經閣,少年的閱讀才從古典過渡到現代,開拓出一個屬於他自己的文化盛世。 藏經閣主人姓陳,其名不詳,其貌不揚。少年在進入藏經閣之前、離開藏經閣之後都未有再見過他,彷彿他的出現只有一個任務,就是帶領少年進入藏經閣,少年相信他只是負責管理藏書的人,真正的黃石公則從未露面,少年只好假設他常常雲遊四方,暫遊萬里,少別千年,所以需要有人為他照顧藏書。雲遊之前,黃石公不忘叮囑管理人:「某年某日,當有少年某來此,有緣人也;可以此閣藏書示之。」言訖飄然而去。 藏經閣不大,書籍只有一小部分放在一個尚算正式的書櫃上,但書櫃的空間有限,餘下的書只好全部裝進一個大紙箱,紙箱有少年齊胸高,體積好像也不怎麼大,不知怎的就能容納一整個世界,於是那個躁鬱不安的暑假,少年從紙箱中採礦似的挖掘出一疊又一疊小說、叢書、文學雜誌,足以勾畫出六十年代台灣文壇一個模糊的輪廓。可當時的少年哪裡知道這許多,他只挑他喜歡的書看,主要是小說,箱裡面有一本夏菁的《少年遊》被他丟開一邊,他的現代詩啟蒙因此被延遲好幾年,才由余光中的《掌上雨》來完成。這是後話,按下不表。 即使藏經閣主人真是購下這一大批書籍的人,他自己顯然很少翻閱──這也不奇怪,買書不讀的人多的是,箱裡面十幾年來的書因此得以保存良好,只略帶霉味及偶沾蟑螂蛋,但和書的內容比起來,這閱讀過程中的小小不快就算不了甚麼了。 素喜看書的少年忽然一下子有了看不完的書,而且都是好書:王令嫻的《抓不住的雲》清新有異於他已讀膩了的言情小說,紀剛的《滾滾遼河》也非一般俗濫的特務故事可比,孟瑤的《這一代》所刻畫的更像是少年這一代的驚懼與惶惑。往箱裡再挖深一點是《皇冠》,整個六十年代的可能一期不缺,英美床邊小說、留學生文學,… 少年每次借出幾本,不一定順著期數,所以連載的小說只好打亂了來讀,《狂風沙》、《荒鄉異聞》、《貓》都是這樣,竟也讀出另一種趣味。此外還有一批文星叢刊、水牛文庫,單色的封面略嫌嚴肅呆版,少年從中認識到蔡文甫、桑品載、繁露和他們的短篇小說,另有發行不廣、卻也混雜其間的台灣軍中刊物《新文藝》和香港的《海光文藝》,卻未有《純文學》或《現代文學》,似乎是黃石公有意的安排,不讓少年太早接觸到他當時的程度未能完全理解的作品。反正那些經典,日後他總有機會認識的。 少年於是每隔幾個星期就穿過一條馬路和一段窄巷到藏經閣借書,大半年下來,讀遍閣上群籍,而在這段時間,藏經閣外面的世界經歷過戰勝者所發動的一場又一場病態的運動,一波不可抑止的流亡潮已然形成,怒潮滔滔,捲向風高浪闊的南中國海,少年的親戚、朋友、同學、鄰居都無可避免的被捲進去。少年有時憑欄而立,藏經閣外,有戰勝者淒厲的口號,打倒這個鬥垮那個,有喧嚷倉皇無所適從的人群,有鄰家母親的哭號,為她死在海上的女兒…。而藏經閣內,沉寂無聲的書頁中,是朱西甯、司馬中原的北方鄉野,於梨華、雲菁的美國,馮馮的加拿大,不同的時代、不同的土地上,一樣渺小的個人、一樣的掙扎。拂去書角上的蟑螂蛋,少年好像有點明白了。 農曆新年過後,少年沒有再去藏經閣。書都看完了。只可惜那是別人的書,不能據為己有。何況那樣的亂世,要保存這一大批書,非但不容易,甚至是危險的,少年永遠不知道那些書的下落,多半只能趁沒有發霉之前當廢紙賣掉吧。他只知道此後二三十年,這一批書之中,有的會成為經典,重新印行,其餘的都陸續絕版,再也找不到了。 再也找不到了…。但重要的是,它們都曾被認真地讀過,在一個最不利於閱讀的環境。 原載 世副 2009/01/14 |

|

| ( 創作|散文 ) |