字體:小 中 大

字體:小 中 大 |

|

|

|

| 2019/07/18 09:10:08瀏覽1230|回應0|推薦2 | |

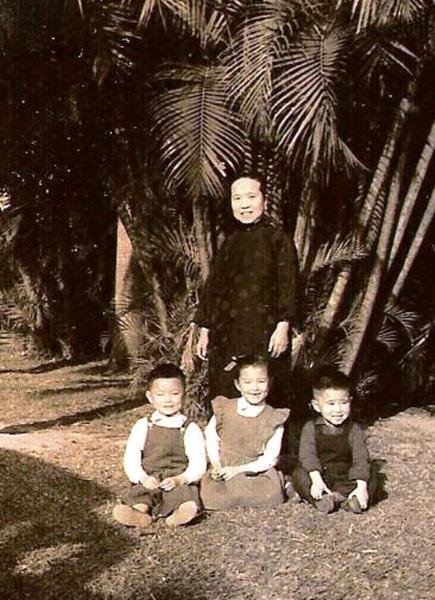

祖父母和父母 我的祖父是清朝秀才,成都附近的大地主,在學堂教書並經營雜貨店。父親說,祖父很節儉,父親中學時住校,生活清苦。畢業後祖父要父親回家幫忙,父親不顧祖父反對,入讀重慶大學,靠著做助教完成學業,畢業後擔任化工專業工作。 母親是漢口回族,家中世代以做鴨子買賣維生。據說母親的祖父在舊屋挖掘到一桶金子致富,送我的外祖父到西洋學堂讀書。外祖父進入1909年創辦的鐵路管理傳習所讀書,1912年畢業後任職平漢鐵路。當時中國初創鐵路,外祖父是少有的鐵路專才,待遇優厚,母親是長女,有父親寵愛,在租界的洋房成長,有傭人照顧,婚前過著富家大小姐的生活。 1938年日本入侵武漢,外祖父全家逃難到成都,當時母親年紀不小,沒有合適的穆斯林對象,經過媒人撮合,跟漢族的父親結婚。婚後隨跟父親回鄉跟家族一同生活。父親家是農村,泥土地面,茅坑廁所,點油燈,餐食簡單,過慣城市生活的母親無法適應,父母因此搬遷到重慶,過小家庭的生活。 幼年 1944-1950 1944年我在重慶出生時,日本封鎖中國海岸線,汽油無法進口,汽車改用酒精為燃料,酒精需求高。父親在酒精廠任職,收入好,我出生後有奶媽專責照顧。隔年抗戰勝利,酒精需求銳減,父親要另謀工作。當時大舅由資源委員會派到台灣工作,稱讚台灣氣候溫和,水果多。父親乃於1946年冬帶我們赴台,到台中任酒廠廠長。 我對大陸的唯一記憶是在鬧街上,坐在一個大人肩膀上,在人群中觀看猴戲。觀猴戲這件事究竟是真,或只是我的想像,難以證實。我兩歲多就到台灣,應該沒有到過成都老家,可能未曾見過祖父母。照片裏的祖父留山羊鬍穿長袍﹐祖母著早年唐裝,感覺是好幾個世代以前的人。1946年我們由重慶到台灣的路途中,曾在漢口母親家停留,在漢口東湖留下我幼年在大陸唯一的照片。

我們到台中才兩個月,二二八事變爆發。我太小,沒有記憶。聽父母說,當時一群暴徒將我們從酒廠宿舍中揪出,焚燒家中物件。父親被打斷一根肋骨,多年後還不時隱隱作痛。當時一歲的弟弟嚇得大哭,暴民威脅要割掉他的耳朵,幸好抱著弟弟的台籍保姆說是她的弟弟,才逃過一劫。後來幸得一位酒廠台籍青年黃先生相助,支開暴徒,將我們藏在一處倉庫,私下供應飲食,等情勢緩和後,才安排我們乘火車逃到台北。我們的恩人也許害怕白色恐怖,移居日本。我讀中學時,恩人訪台時曾兩三次到我們家,我們都恭敬的接待他。印象中,會面時黃先生和父母表情嚴肅,稍事寒暄,就匆匆分手。我對這位黃先生所知不多,心中一直感激他。 1948年,父親到台北啤酒廠任廠長,四歲的我開始有記憶。酒廠宿舍在連雲街,是日式平房,有前後院,兩間榻榻米房,西式客廳,餐廳,和廚房。我和弟弟常在玄關後長廊地板上滾彈珠﹐父親回家趕快停止,免得挨罵。父親上下班有黑色轎車接送,但我們不曾坐過。母親有幾個朋友住在東門町,有時父母帶我們步行穿過巷弄到東門拜訪朋友,到寶宮戲院看電影,或到于立忠中醫家中看診。路途中經過小雜貨舖,父親偶爾會停下來買糖果給我們吃,是童年甜蜜的回憶。下圖攝於連雲街酒廠宿舍。

我四五歲到東門的台糖幼稚園讀書,有時張姐姐牽著我們去。張姐姐是鄰居,跟著哥嫂到台灣,嫂嫂對她不好,她短暫在我們家打工賺錢。上幼稚園唯一的記憶是在學校尿褲子,被嘲笑了很久。小時有一位大溪女孩阿麗在我們家幫忙,她嘴巴大,嗓門也大,活潑愛笑,常聽她唱“我愛我的妹妹呀”,母親很喜歡她。有一度父親在客廳朗讀日語,阿麗會糾正父親的發音。記得客廳裡展示了一把很精緻的武士刀,接電話第一句多半說日語“莫西莫西”,雖然台灣已經回歸,日本的影響力還是很大。後來阿麗嫁給一個船員,家境比我們好多了,有時會穿著花枝招展,提著大包小包的禮物到我們家,還沒有進門就聽見她大嗓門哇啦哇啦的,跟以前一樣可愛。 空軍子弟小學 1950-1953 1950年春天,我和姐姐冒充父親一位劉姓空軍朋友的小孩,到仁愛路附近的空軍子弟小學讀書。學校有交通車到仁愛路巷口接送。當年仁愛路已經是一條植有整齊椰子樹的寬廣馬路。一年級有天等交通車時,手中領制服的單據不小心飄落水溝,一個大孩子爬下撿起來,為我解圍。交通車是軍用卡車,沒有座位,車行中同學搖來搖去,用四川話齊唱“擠油擠油渣渣,擠出油來炸鍋巴”,很開心。1939年空軍子弟學校隨空軍總部遷到成都,很多空軍子弟在四川出生,遷台後還習慣說四川話。 空小旁邊有眷村和福利社,我有一個王姓好友,去買鍋巴時常分我一口,真好吃。我曾跟一位同學到他狹窄的眷舍家,他說,他媽深夜做針線活時,鬼會在旁觀看,天亮雞叫才走。聽了後半夜醒來會害怕,盼著快天亮雞叫驅鬼。 一年級老師要我參加演講比賽,因為不認字,跟著老師和母親一遍遍做手勢背誦講稿。比賽時老師抱我站上桌子背稿子,得到好名次。後來雖然不喜歡,還是被指定參加演講比賽,前三名都得過。1950年冬天入小學,一學期後改為秋季班,我一年級下學期沒有上,直接升到二年級。父親很嚴肅,調皮的弟弟常挨打。我從小安靜,會察言觀色,從來沒有挨打,也得老師喜歡。 空小校長是陳鴻滔,他的兒子陳福民醫生為我的女兒接生。老師中記得姓墨的訓導主任,女伴男裝,有些大人會指指點點。曾經跟劉兆玄同班,他功課好,會畫漫畫。同學裡還有司令的孩子,和姓冷的姐妹,名中有水、冰、雪,都是空小的名人。當時男同學愛玩雙槓追逐遊戲,我時常參加。雙槓兩邊各站一人,喊“開始”後二人同時撐起身體,從右側翻越躍下,到對面繼續翻越,先追到對手的獲勝。敗方淘汰,下一人挑戰勝方,長勝的被封為“小霸王”。有一回跟同學在操場追逐,摔跤膝蓋擦破皮,回家後父親幫我清理傷口抹紅藥水,是我少有跟嚴肅的父親親近的記憶。有時我也加入女同學玩跳橡皮筋,很少男生跟女生玩,我並不在意。 那時常有防空演習,警報響起時家家熄燈,安靜地躲在暗處,看探照燈在夜空中畫出明亮的光柱。宿舍前院有個防空洞,陰暗潮濕,好像從來沒有真的空襲,我們不曾用過,也不願進去玩。倒是站在防空洞上可以跟鄰居男孩打招呼。家裡不時有親朋來訪,大人常在客廳壓低聲音談話。父母常警告我們,小孩子不要亂說話,年紀很小時就感覺到大人心中的恐懼。 大約二年級時,父親生日宴客,也請了級任老師。老師要我將勞作課做的泥巴水果在壽宴中端出來,很得父母歡心。那時父親事業不錯,家裡時常宴客,大圓桌坐滿客人,小孩在客廳茶几吃。有一次宴客,我吃了螃蟹拉肚子,以後怕吃螃蟹。父親在外也有應酬。有一次父親半夜回家,我被吵醒,父親喝醉了吐,父親對照顧他的母親說“我對不起你”,母親聽了流淚。 二年級時,父親因為工作惹了官司,被停職停薪,生活困頓,自此家道中落。父母承包製作痱子粉,我們在家也要幫忙加工磨粉及包裝。大溪的阿麗離開,沒有錢買菜,家中來了一個山東大漢幫忙到菜市場撿拾被丟棄的菜葉。當時我們家如何有能力養一個山東大漢呢?猜想父母收容了一個逃兵,幫忙做形同乞丐的差事,實情如何難以求證了。我四年級時,父親獲判無罪,但被降調板橋酒廠工作。 因為我冒充空軍子到空小入學,在空小使用的名字和戶籍登記的名字不符。為了轉學,費了一番折騰,空小才將我成績單上的名字更正。空小因此發現我不是空軍子弟,讓我立即離校,只好暫時到幸安國小借讀。比起空小,幸安國小學生多,校舍擁擠髒亂,環境差些。我短暫就讀,一個同學都還沒有認識就離開了。 板橋國小 1953年,我們搬遷到板橋,生活環境和台北落差極大。台北仁愛路寬敞整齊,椰樹成排,家旁都是有大院落的平房。板橋酒廠宿舍在稻田中,宿舍區前是狹小的土路,經過的多是菜販、牛車、和泥腿農夫。到板橋國小報到當晚我就按規定剃了大光頭。我們班暫時借用稻田中一座廟宇,同學自備小板凳上課。老師全是本省人,朱校長國語最不標準,可能帶著日語腔調。班上同學打光脚的同學居多,外省人不超過五個。學校規定說國語,說台語的會接到一個木製警告牌,持牌的當糾察,將警告牌傳給說台語的同學。每天放學前持牌的同學,要被老師打手心處罰。 在臺北時期我生活在外省人圈子中,唯一接觸的台灣人是大溪阿麗。搬到板橋後,除了父母的親朋同事之外,日常接觸的多半是本省人。上下學一起列隊進出學校的同學大多是附近農家孩子,在我們家集合時,他們常齊唱起『阿山阿山吃豆乾』或者 『福佬福佬打客人』,我不懂意思,也跟著一起唱。 板橋國小的環境比不上臺北空小,母親有些過度保護,不只不准我跟同學野,跟老師説,我身體不好,不能上體育課。雖然我很想打躲避球,或者參加騎馬打仗踢罐頭等游戲,但礙於禁令,體育課或活動時間只能站在一邊看。到我進了初中,母親終於鬆綁,我好像脫繮野馬,迷上打籃球,從初中直到大學畢業只要有時間幾乎每天打球。 學校有鼓笛隊,每天升降旗奏樂,我很有興趣,可是只有女生才能參加。姐姐是鼓笛隊的,我跟著姐姐學,也能吹些調子。鼓笛隊裏同届姓王的女生是班長、個子高,不但功課好,還是躲避球和短跑選手,是男生注目的對象,是我記得的少數女生之一。在空小演講比賽得獎時沒有什麽感覺。在板橋國小六年級時我在閲讀競賽中得了第一名,朝會時登上升旗臺,在鼓笛隊樂聲和全校同學掌聲中受獎,感覺輕飄飄的,很開心。 那時板橋的衛生條件很差,夏天晚上都要噴DDT滅蚊,多年後才知道那是毒藥。那時家裡廁所是糞池,過些時就要請人來家裡挑糞。家附近菜園多,常看到農人挑水肥澆菜。有一年我肚子裡有寄生蟲,吃藥打出好多條活生生的蛔蟲。學校有一陣子給同學點眼藥防治砂眼,女生還要噴藥殺頭蝨。現在很難回到那樣的環境過日子了。 還記得的同學不多,有一位做我隔壁的李同學聰明好動調皮,有一回拿了根稻草戳我耳朵,當時就感覺劇痛,回家不敢講,痛了一兩個星期,此後聽力受損。李同學功課很好,很早就到美國留學。另外一位父親是中央民代的邱同學,也相當聰明。讀大學時,參加過一次小學同學會,幾乎一個都認不得,以後不再參加。 叔伯 父親有兩個堂弟隨著空軍到台灣。有一位是空軍機械士,隨軍機到大陸各地出任務時乘機帶貨品倒賣,賺了不少外快,愛戴墨鏡,母親說他風光時上衣口袋裡插一排派克鋼筆。他到台灣後開溜,在台電谷關發電廠工作,在六龜退休。另外一位堂叔在大陸讀空軍幼校,在空軍機械學校畢業時,送兩張機票請父親到崗山參加畢業典禮。我跟著父親前去,第一次坐飛機,看到軍機機身內外都有補丁,機內只有兩排一二十個座位,聲音很吵。我們在軍營住了幾天,堂叔的同學帶著我四處玩,其中有幾個飛行員,後來成了擊落匪機的空戰英雄。 父親的親兄弟中只有二伯和七叔來台。二伯高大挺拔,永遠穿著整齊的西裝領帶,從花蓮到台北出差常來我們家。二伯聲音洪亮,從進家門到離開總是說個不停,聲振屋樑。母親覺得二伯說話好像抗戰時日本飛機持續轟炸重慶,躲都躲不掉。我們總盼著二伯來,他來了我們一定有花蓮薯或花蓮點心吃。七叔是金陵大學電機系畢業,來台後很快找到台北工專教職,後來到台電工作。七叔曾帶我和弟弟到他和平東路台電宿舍過夜,帶我們到球場玩網球。因為七叔,我也想做工程師。一二年級時,我偷偷躲在後院用螺絲起子拆解鬧鐘,裝回去後鬧鐘不走了,悄悄放回原位,幸好沒有被父母發現。七叔到板橋來時會帶些零食,最常帶的是口香糖,那是七叔來訪才有機會吃的奢侈品。 雖然二伯和七叔跟父親一樣任公職,但二伯母工作,家中有兩份收入,七叔任職的台電是國營事業,待遇比省營的公賣局高。父親經過官司降調後,收入大幅減少,養育子女的費用越來越高,交學費成為大難題。我讀中學開始,我們靠著二伯和七叔一年年的資助才能完成學業,恩重如山。 外婆和外婆家 1949年外婆來台探訪大舅,因兩岸交通斷絕,留在台灣,跟在大陸的外公就此終身分離,和兩個舅舅住在中山北路三段61巷尾一棟日本式大宅院。外婆識字很少,不太看報紙,當時也沒有電視娛樂,家事外婆交待一下有傭人做,閒的時候很多。姐姐和我是外婆的長孫和孫女,很得外婆寵愛,寒暑假期間常到外婆長住,陪伴外婆。大舅有位同事的母親徐奶奶獨居,有時到外祖母家住幾天,互相作伴。徐奶奶很西化,有時教我幾個英文單字。徐奶奶教外婆做用筷子攪拌生蛋白做沙拉醬,外婆學會後,也不時做生菜沙拉。 外婆家只有她和兩個舅舅三口,住房比我們六口之家的宿舍大多了。主屋有三四間臥室、客庭、餐廳、後進還有兩間通舖給幫傭住。前院有寬敞的庭院、魚池、大門旁還有一間一臥一廳一浴的獨立屋,二舅住。後院約有一個籃球場大,有雞舍,一間小木屋,和鞦韆。僅前院就比我們板橋宿舍大兩三倍。外婆家僱了三四個幫傭,女傭是本省人,男工是外省人,都很本分,不需要操心就做好分配的工作。 有一度外婆家養了很多雞和火雞,每天早晨長工在後院切菜準備飼料,我常在旁觀看長工餵雞。有一個冬天,一個長工得了病,住在後院木屋中,二舅說他腿腫了,幾天後就去世了。還有一個夏天下大雨,屋後的小溪漲水,很快淹沒了道路。那天舅舅們不在家,長工是家中唯一的男性,陪著外婆和我枯坐客廳,望著外面不斷上升的大水,逐漸淹沒了魚池,淹沒了庭院的山石。傍晚時分,院中積水已有半人高,眼看就要漫進地板,我們無計可施,靜坐觀看水位。記得那位北方大漢說“老太太,水火無情啊!”,外婆沒有說話,只是輕輕點頭。雨終於停了,大水沒有淹進屋內。那天大人面對大水無助而淡定的場景如在眼前。下圖是我和外婆在外婆家後院雞籠外攝。

當時治安很好,我和姐姐常到外婆家巷口美軍俱樂部電影院前看熱鬧。從外面可以聽見裡面人聲和樂聲。俱樂部的華人員工很友善,有時開一扇小門,帶我們進去看電影。巷子另外一側原先是大片荒地,後來也闢建為美軍的福利社,美國大兵和時髦的美國婦女出出入入,熱鬧滾滾。不知道是不是因為美軍入駐,晴光市場附近開了福利麵包店。外婆有時候帶我們去,靠近就聞到烤麵包的香氣。節慶時,外婆有時到板橋來住幾天,我們事先一定大掃除,準備豐盛的菜餚招待。多半大舅開車帶外婆,帶大包小包禮物來,其中總有可口的西點,外婆來訪比年節還讓我們開心。 外婆是回族,用餐以牛肉菜為主,時常有牛肉湯,舅舅們總要夾大塊肥牛肉給我,我必須勉强吞下好幾片才能下桌玩耍。我們平時在家六口只有兩盤菜,葷菜量少,每人可分一小湯匙肉末,不習慣大口吃肉。外婆家早餐多半是烤麵包塗牛油果醬,比在家吃的稀飯可口多了。有時舅舅帶我們吃館子,多半去清真館吃牛肉餃子,咬下去一口濃熱的牛油,大家說好,我覺得太油膩。外婆生日在外大宴賓客,要不去涮羊肉,要不去螢橋下或大樓裡的蒙古烤肉。 外婆是小腳,出門短程如到晴光市場坐三輪車,到遠一點的地方,就打電話到車行叫車,黑色大轎車到家裡接送。有時假日大舅借農復會的公用車,帶我們出遊。一回到郊外野餐,下面照片中間的小不點就是我,右邊是當時在在二女中教書的姨爹和姨媽,他們親共,在白色恐怖時期,帶著在台灣出生的表弟逃回大陸。文革時期,姨媽一家因為台灣關係被鬥爭,吃了很多苦。表弟被下放到內蒙古牧羊,改革開放後生活才逐漸改善。他們現在在北京過著不錯的生活,離台多年後,我才跟他們重逢。

大約在我六年級時,大舅結婚,大舅媽是上海人,住在香港,感覺她是半個洋人。大舅的婚禮在圓山飯店舉行,盛大豪華,讓我開了洋葷。大舅婚後,很快添了幾個兒子,外婆膝下多了孫子承歡,初中後我就不再到他們家過寒暑假了。 舅舅們 大舅1946年就隨聯合國救濟總署到台工作,1949年外婆和二舅到台灣,三人住在一起。小時候跟舅舅們非常親近。大舅後來在農復會任職,拿美金待遇。我中學時看過大舅的薪水袋,他一個月的薪水比父親一年的薪水還多。農復會有不少美國人,有一位住他家隔壁。我曾經看見那位老美的少年兒子拿獵槍隔著小溪射擊行人,我害怕躲回屋子,不敢告訴大人。大舅的華人同事相當洋化,說話中英夾雜,使用英文名字,我記得湯米和YC。有一年聖誕節大舅在家舉辦化妝舞會,來參加的華洋男女戴著紅綠色聖誕帽、眼罩,隨著留聲機的音樂跳舞。參加舞會的一個年輕人叫丹尼斯,他的女友叫“蕾絲力”,妖裡妖氣的,讓我印象深刻。 大舅單身,有時在門前練習踢踏舞,鞋底釘了鐵塊,在磨石子地上敲出七七鏘鏘的節奏。大舅話不多,不會跟我們玩,但有時會帶著外婆和我們去郊遊或看電影。遇到熱門電影時,大舅就會找黃牛,多半買得到黃牛票。下面照片是外婆和我們攝於植物園或士林官邸花展。

二舅原先在航空公司工作,1949年到台灣玩回不去,將妻女留在大陸,來台後做進出口貿易。大舅常來往的多是同事,二舅不同,三教九流的朋友都有。我曾經跟二舅去拜訪過前外交部長和前財政部長。常到外婆家找二舅的有個特務頭子外號劉麻子,一位稅捐處職員,還有一位會照相的朋友鄧秀壁,多年後才知道鄧為1950和1960年代的台灣留下許多珍貴的影像。二舅的合夥人姓秦,喜歡抽煙斗,住在一個花園很大的西式洋房,妻女都很漂亮,可惜有個女兒得了小兒麻痺,不良於行。二舅還有一個開旅行社的朋友姓牛,住在山邊的豪宅。我曾在他們家的宴會中,跟七八個男孩在游泳池玩,一個十多歲的大哥哥領著我們從跳板跳水,我不會游泳,也跟著跳下,手腳亂爬滑到池邊上岸,現在想起來才覺得害怕。二舅還有一個外國記者朋友姓慕沙,大兒子慕沙德跟我年齡相近,個子高大,一頭暗紅捲髮,他們四兄妹讀國語小學,說一口北京腔國語。二舅常帶我到他們南昌街的家去,大人聊天,我跟孩子們在屋內外追逐,或跳進後院蓄水池玩水。 二舅常跟我玩,二舅起床後我愛粘著他,看他對鏡在臉上抹發泡的乳液,刮鬍子抹香香的古龍水,這些都是父親沒有的。二舅教我們下跳棋,學會陪外婆玩。長輩中只有二舅懂象棋,他教我下,過了不久我就贏多輸少,二舅封我為“棋王”,但他不愛跟我下,我也找不到人對弈了。直到大學時重拾象棋,才明白不是我棋力強,而是二舅棋太弱。下圖是母親和我們四人攝於外婆家前院。

四舅隨著國軍到台灣,在后里軍中做獸醫。有一年暑假,四舅帶我和姐姐到后里住了一陣子。四舅的家是日式宿舍,我們帶著表弟妹們玩。有一天我騎四舅的腳踏車,往山坡下衝,摔了一跤,還好沒有大礙。那時我膽子大也魯莽,過街常先衝過去,時常被大人罵。有一回跟外婆舅舅到碧潭邊玩水,我躺進游泳圈,享受漂浮的樂趣。很久之後聽到遠方的呼喊聲,才知道我已經遠離岸邊。不會游泳的舅舅們焦急地喊我回去,我不知道害怕,慢慢地划回去,沒有挨罵。 那時還有一個表舅隨著海軍到台灣,在台北上班時,常到外婆家。表舅年輕帥氣,很有女人緣。有一陣子常帶一個穿制服帶書包的中學女生到外婆家玩。我年長後才知道,表舅當年的女友是海軍高官的女兒,因為這件事,表舅的升遷從此受阻。 過年 父親平時嚴肅,過年時才會陪我們玩。除夕夜晚飯後,父親做莊家,跟我們玩擲骰子,我們贏了錢留下,若是父親贏了會分給我們。年紀稍大後,父親教我們玩撲克牌比大小賭輸贏,一直到我工作後,才知道父親教我們玩的是類似梭哈的賭戲。父母偶爾會打小麻將,我們只有過年幾天可以跟父母賭博,過完年就不能玩,父母打麻將也不准我們旁觀。我直到工作後,才學會打麻將。 外婆家過年熱鬧多了,過年前外婆就開始採買吃食和禮物。外婆年前準備大量的素什錦菜,過年期間配煎年糕當飯吃。冬天外婆家用煤氣暖爐,我和姐姐發明用暖爐烘烤,吃溫熱的橘子。來拜年的客人很多,待客的糖果零食隨我們吃。那時外婆家只有我和姐姐兩個孫輩,過年拿很多紅包,帶回家交給母親。過年期間,兩個舅舅會帶我們去買鞭炮,或拿三十五十元讓我們自己買,買回噼劈啪啪熱鬧一會兒就沒了。年紀大了回想,過年一兩個星期在外婆家燒掉的鞭炮錢可能比父親一兩個月的收入還多。 兩個世界 自從父親事業受挫後,我的童年就在兩個不同的世界渡過。平時上學讀書,回家幫忙家事,過著鄉間節衣縮食的生活。寒暑假到外婆家,住在深宅大院,享受諸如彈簧床、烤麵包機、抽水馬桶、不插電用大冰塊冷卻的冰箱、和留聲機等現代設備。每天有僕人伺候豐盛的餐食,出門汽車代步,隨著外婆上館子、看電影、郊遊,過著富家公子的生活。對外婆和舅舅們來說,當年在漢口的生活就是如此,只是搬到台灣罷了。 對母親來說,當年外祖父的掌上明珠,在法國租界長江邊洋房裡生活的大小姐,如今淪落為燒飯洗衣的村婦,當家東摳西省,以父親那點薪俸養活成長中的四個小蘿蔔頭,實在是夠辛苦的。我們的家境比不上舅舅們,也不如叔伯,母親覺得委屈,埋怨父親沒有出息。父親是本分的人,只能守著這份公職默默承受母親的責難。 小時候照相機是奢侈品,我們家只求溫飽,沒有餘錢拍照。記得二舅喜歡照相,偏愛德國萊卡牌相機。我童年的照片幾乎都是在外婆家或跟舅舅們一起拍的。 那時,我雖然年幼,並沒有迷失,清楚地知道自己來自那個貧乏的世界,深切感受到到兩個世界物質生活上的落差,和人情的冷暖。很早就對未來有了想法:不能做公務員,因為沒有出息;要學好英文,才有地位。 畢業 我小學的成績還算不錯,但是我的自信心比我的程度高很多。六年級時母親不准參加補習,一直到聯考報名前,老師威脅不參加補習就不幫我報名,才參加補習。聯考那天,老師帶我們坐火車到台北考場,我興沖沖地去應考,覺得很有把握考上第一志願。結果我勉強上榜,吊車尾考上第四志願。雖然有些意外,但很快將失望的情緒拋開,跟鄰居孩子嬉鬧了一個夏天,渾渾噩噩地告別了童年。 |

|

| ( 不分類|不分類 ) |