字體:小 中 大

字體:小 中 大 |

|

|

|

| 2022/04/21 05:26:18瀏覽358|回應0|推薦8 | |

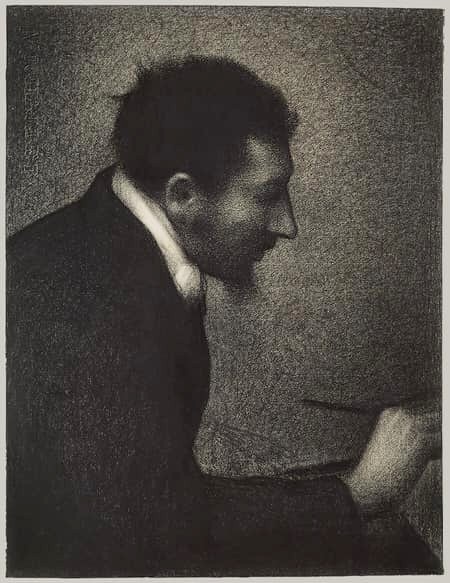

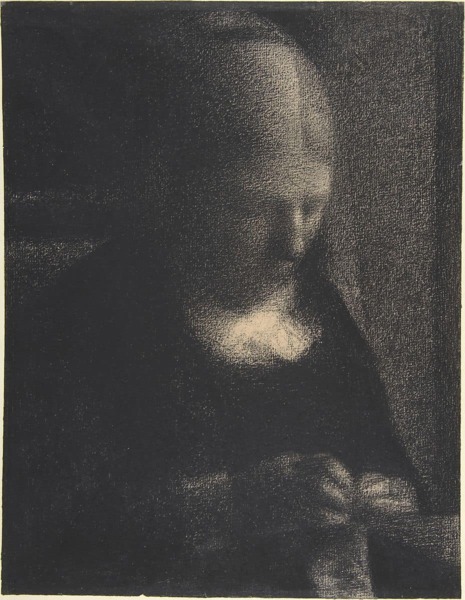

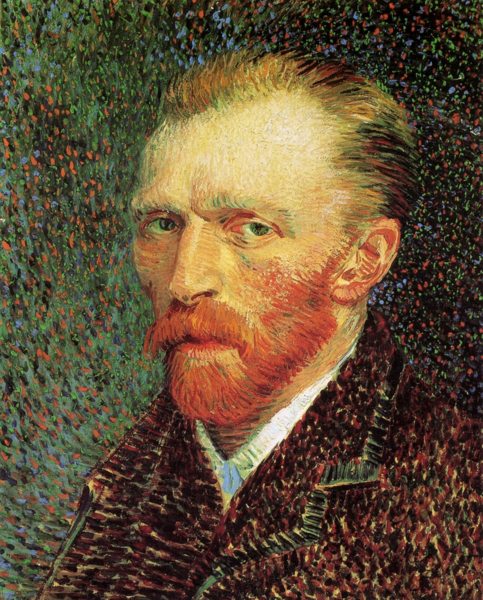

| Excerpt:李煒的《永恆的孤獨》 M. Seurat is the first to present a complete and systematic paradigm of this new technique. His immense canvas La Grande Jatte, whatever part of it you examine, unrolls a uniform and patient tapestry: here in truth the accidents of the brush are futile, trickery is impossible; there is no place for bravura—let the hand be numb, but let the eye be agile, perspicacious, cunning. ——Félix Fénéon, Au-delà l’impressionnisme 這是一本藝術簡史,同時也是一部異數簡史,從拉斐爾到馬列維奇,10位藝術大師之中,首選當然是我個人最喜歡的修拉 (Seurat)。 這個章節的原文還穿插了另一條荷馬及老普林尼 (Pliny) 的敘事軸線,但我只保留了最後一段,希望這沒有妨礙大家閱讀的興味,最終,我還是要建議:直接閱讀本書應該才是最好的選擇。 https://www.books.com.tw/products/0010717530 永恆的孤獨:十名大師的故事、百幅名畫的闡釋、三千年西方藝術的簡史 作者:李煒 譯者:於是 出版社:聯合文學 出版日期:2016/06/10 語言:繁體中文 作者簡介 李煒 與庸俗有仇,與常規不和;以黑暗為友,以神鬼為敵;沉醉於悲調,眷戀於書籍。因此著有《嫉俗》、《反調》、《無比的黑暗》、《4444》、《碎心曲》、《書中書》。 【Excerpt】 〈盲目與洞見之間〉(修拉以及點彩主義、印象主義、古代藝術) 他就像他的畫那樣,越近看越模糊不清。仔細研究他時,自然更加曖昧。明明該有詳細的資料,卻只見殘章碎片,零星點點。 數以萬計的點。 你認識這樣的人:沉默寡言,從容不迫,對自己深信不疑。這些特徵,每一個都有點討人嫌,合在一起更是令人受不了。具有這些特徵的傢伙最適合當獨行侠,要不就是邪教頭子。 修拉 (Georges Seurat) 始終是個謎,正是因為他兩者都試著做。 修拉教派最重要的事件發生於一八八六年。那時候,印象派正準備舉辦第八次畫展。這將是大師們最後一次集體露面。二十多年來,印象派率領畫壇,如今卻已如強弩之末。攪擾他們的不只是通常會引發內訌的嫉妒、虛榮和自私,還有不景氣的經濟。難怪好幾位畫家拒絕參展。既然收藏家已寥寥無幾,何必白費功夫?再說,莫內 (Claude Monet)、雷諾瓦 (Pierre-Auguste Renoir) 等人已有盛名,無需再靠聯展來擴張聲勢。 …… 畢沙羅替聯展挑選的新手中,修拉無疑是主將,他的鋒頭甚至蓋過了畢沙羅本人。但這也是意料中事。雖然畢沙羅比修拉年長將近三秩,他卻在仿效剛出道的小夥子。難怪他的昔日同仁都看不慣。 不過,讓那些老畫家最受不了的還是小夥子的點子。與其先調好顏色再上畫布,修拉覺得不如用原色顏料直接作畫,像馬賽克瓷磚一樣,用小塊小塊的單純色彩構成圖形。不同颜色的小筆觸在畫布上肩並肩地挨著,但在觀者眼裡卻能融成一體。比方說,藍色和黃色交雜的部分,從遠處看就是綠色。這麽一來,人的眼睛成了調色盤。這能締造出更直接、因而更強烈、更鮮豔的視覺感受。 至少,理論上如此。但不同於絕大多數藝術理論,修拉的想法是有科學依據的。相比之下,連莫內最大膽的作品都和業餘愛好者的沒兩樣。 …… 最後一次印象派聯展中,修拉的代表作《大碗島上的星期天》被掛在一個單獨的房間裡,遠離主展區。畢沙羅的作品也同樣遭到放逐。其實完全沒這必要。來看畫展的人本就不多,而且,被隔離起來的畫風依然赢得了「新印象派」的名號。 聯展雖然慘澹收場,但修拉仍算是赢家。所有踏入展示《大碗島》的房間而沒有立即走出來的人都迷上了這幅大畫。比利時詩人凡爾海倫 (Émile Verhaeren) 的經歷極具代表性。「一開始,」詩人在畫家死後回憶道,「這種藝術的新穎讓我好奇心大增……當晚,我和其他畫家聊起這幅畫來……他們卻對我大加嘲諷。」 凡爾海倫並沒有洩氣。次日他又去了趟畫展。「《大碗島》決意探索真正的光色,這讓我甚為敬佩……莫內的作品雖然光線十足,但從未給我這等印象,彷彿置身於一個充滿陽光和陰影的世界,可以呼吸到流動的空氣。莫內讓我想起珍珠般的光澤、微妙迷人的和聲、藍色天空和大海的透明度和流動感——簡言之,想起他的調色板。《大碗島》則迫使我忘卻所有色彩,僅以光線與我對話。它徹底令我臣服。」 …… 要賞析《大碗島》,就得先瞭解更早的一件作品:《在阿斯尼埃爾沐浴》。在《大碗島》問世之前,它無疑是修拉最具野心的油畫。「我那樣畫,」他在去世前透露,「是因為我想步入一個嶄新的境界:一種純粹屬於我的繪畫。」 這足以解釋《沐浴》為何不是印象派,也非「學院派」,哪怕它兼具這兩者的特點。鮮明輕盈的色彩喚起的是前者的風格:清晰的構圖、極有雕塑感的人物形象則符合巴黎美術學院的標準。與此同時,理想化的場景和不完全自然的顏色又劃清了它與現實主義的界限。 憑著這幅畫,修拉教橫空出世。祭司長是一個名為西涅克 (Paul Signac) 的貴公子。雖然認識修拉時他已涉足印象派,但直到他在一次藝展上看到《沐浴》,他才終於領悟天啟。二話不說,他便皈依了修拉,開始傳播新印象派的福音。因為此教派的宗旨是不混合顏料,以保持各種原色的明度及純度,所以有時候西涅克也稱他的信仰為「分色派」。 …… 要賞析《沐浴》,就得先瞭解更早的一件作品:《彭陶伯特森林》。在《沐浴》問世之前,它算得上是修拉最具野心的油畫。 《森林》的構圖及主題皆可回溯到十九世紀中期。現實主義一度風靡法國,不少藝術家都用寫實技法創作,包括巴比松派的成員 (這些風景畫家都住在巴比松村落或周邊,靠近楓丹白露森林,因此也常被稱為「楓丹白露派」)。如實地描繪所見之一切,是為了反抗過度的浪漫主義。但不像與浪漫派勢不兩立、總是把目光投向遙遠過去的古典主義,現實派的靈感泉源是此時此刻。 雖然如此,湊近點看,就會發現《森林》並不尋常。畫面點綴著顆粒狀的黃和橙。修拉無疑在模仿光線穿越茂盛叢林的效果:閃爍不定,忽隱忽現。問題是,這些點狀的筆觸,不是還要再等三四年才會出現——才被發明?雖然巴比松派的藝術家偶爾也會在畫面上添加幾撇淡色的顏料,以仿效反射在湖光山色中的陽光,但總的來說,那些畫家的筆觸沒有修拉的色點那樣稠密、均匀。 所以,有無可能是在繪製《森林》時,修拉最初發現色點能製造出一種波光粼粼的感覺?倘若如此,他要等到《大碗島》的最後創作階段才會再用到這招數,因為他還沒想到要用——甚至沒聽說過——「互補色」。 …… 這必然是事實——如果修拉自己的說法沒錯的話。他堅稱自己還不滿十八歲時就開始糾結於色彩。甚至在當兵的那一年裡,在用黑鉛筆塗鴉筆記本時,他腦子裡想著的一直都是色彩。 可以確認的是,每當他開始畫一件重要作品前,他會把畫面分解成最基本的單位,用黑康緹筆在白安格爾紙上琢磨出每一個細節。只有在完成大量素描之後,他才會開始用顏料在小尺寸的畫布上合併所有細節,用這些「試作」繼續探索。就算他終於動筆作畫了,也會把許多素描貼在周圍牆壁上。這樣看來,或許黑白真的是修拉思考色彩的方式。 西涅克聲稱修拉的康緹筆作品是「世上最漂亮的畫家素描」。就算他言過其實,也很難駁倒他。修拉最優秀的素描確實能喚起微妙至極的情緒,連評注都顯得冗餘而笨拙。 …… 「點彩」、「分色」皆可簡明扼要地概括新印象派手法,但真要用起來,可沒那麽簡單。詮釋它的科學原理也一樣困難——至少對學藝的人而言。 修拉自己中意的說法是「彩光主義」(chromo-luminarisme)。這個在原文中有點拗口的新詞意味著一種同時涉及色彩和光澤的技法。但修拉似乎只能解說到這等地步。雖然傳說中他學富五車,實際上他應該書讀不多;他的書信時常語無倫次,一點兒也不像個讀書人。 …… 這確實是個問題。修拉發明的技法不遺巨細,既耗神又費力,幾乎完全霸佔了創意的空間。點在畫布上的每一小塊顏色都決定了周遭的顏色。從左點到右,從上點到下,直到整個畫面都填滿為止。怪不得畢沙羅嘗試了一段時日後決定放棄。「誰能把純淨樸素的色點和我們印象派的那些特質——柔和、清新、靈巧的感覺——結合起來?」畢沙羅只能得出一個結論:「與其說色點簡單,不如說它單調。哪怕是修拉筆下的色點——尤其是修拉的。」 其實這也是修拉自己往往言行不一的原因:他無法像機器人那樣,日復一日地塗點。更何況,有些色彩組合「中用不中看」,只適合作為理論。 話雖如此,修拉還是常遵守——太常遵守——自己設定的規矩。再加上過分周密的籌備、一絲不苟的操作,不可避免的結果便是:他的功課往往比作品本身更有意思,甚而更有價值。 據說修拉有次反駁道:「他們覺得在我的畫中看到了詩意。不,我只是按照我的法則作畫,僅此而已。」 可惜他這麽說並不是出於謙虛,而是誠實。 …… 像路旁的廣告牌一樣,《沐浴》和《大碗島》這兩幅尺寸可觀的作品替修拉招來了一批有進取之心又渴望標新立異的藝術家。逐漸的,點彩法會傳到比利時和義大利。嘗試過這種新畫法的藝術家當中還有個名叫梵谷的傢伙。但因為當時沒幾個人有注意到他,似乎也沒必要贅述。 至於大家都在關注的那名畫家,凡爾海倫在他身上現了一種理應讓他成為一流領袖的素質:「如果非要用一個詞來形容修拉,我會說,他首先是個組織者——至少在藝術方面。冒險、運氣、機會、失控——這些都與他無關……他決意要讓藝術擺脫含糊、遲疑和粗略。也許他認為當今積極的科學精神需要匹配一種更明確、更充實的手法來捕捉美。」 …… 到了十九世紀,色彩論像雜草一樣,漫山遍野地冒出;每個有點閒的老頭兒似乎都得提出自己的看法,外加一套重新排列顏色順序的方式。色彩不再是一種達到目的的手段,而是目的本身。颜色的名稱也變得五花八門。法國美術學院的一名導師幽默地推薦了一些新顏料的名字,譬如「王子的便便色」和「仙女興奮時的大腿色」。 但無論色彩理論變得多麼晦澀難懂,等待藝術家的仍是同一結局:褪色的顏料。費內翁就注意到了這種令人啼笑皆非的冷酷事實:「在顏料的製造上最費工夫的畫家,正是畫面褪黑最厲害的那位:達文西。」 但真正讓費內翁哀悼的是他自己的好友,而非文藝復興大師 (《最後的晚餐》早已壞到無可救藥的地步)。修拉去世後僅一年,評論家便發現:「《大碗島》失去了它光芒四射的魅力:紅和藍還算堅挺,但鮮綠色卻退變為橄欖綠,而代表陽光的橙色已蕩然無存,被黑洞取代了。」 按照西涅克的說法,這完全得怪劣等顏料。諷刺的是,西涅克至死都會堅稱新印象派「確保了最大程度的明亮光感以及和諧色彩;在此之前的繪畫無一達到過這等程度。」但一旦達到了,馬上又要走下坡路。也就是說,在色彩的搭配上最花功夫的畫家,正是畫面褪色最快的那位。 一切盡失?或許也未必。正如藝術史上另一位色彩大師馬蒂斯 (Henri Matisse) 所言:「隨著時間流逝,修拉的畫越變越灰暗,蘊含在那些色彩組合中的最初用意也跟著一起消失。但那些作品依然保留了更重要的價值——那些人文、美術的價值,時至今日再看,似乎顯得更深邃了。」

|

|

| ( 知識學習|隨堂筆記 ) |