字體:小 中 大

字體:小 中 大 |

|

|

|

| 2020/02/15 07:05:18瀏覽5393|回應6|推薦116 | |

台灣遊蹤,溫故知新–台灣印象留影 (24)

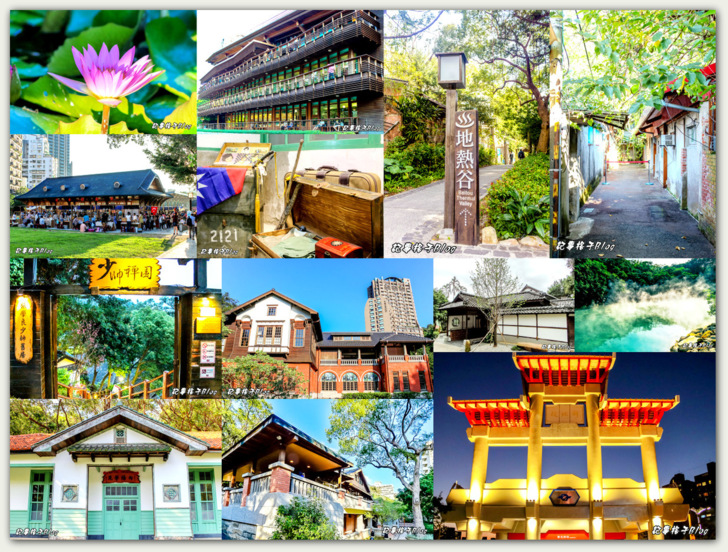

前些時日拜讀了格友筆記阿本發表的『新北投車站1970』佳文,想到自己去年在國慶連假時也在北投度過了一個半日逍遙遊,因為記憶猶新,對照新北投車站舊日與今日之差別格外感觸,便思忖著何時自己也能整理出以北投行跡為主的映像記錄。這幾天終於在經過了一段懶散停頓後,將過往2013年、2015年分別在北投的留影一併彙整出來,由於所到之處多是眾所周知的知名景點,就僅以簡單文字和映像編排成這一篇「鏡頭下的足跡」。 (全篇圖文多,謝謝您的耐心和時間觀看)

景 (2). 台北捷運新北投站月台建築架構。

景 (3). 新北投車站,於1916年日據時期設置,1988年因北淡線停駛而走入歷史,2017年經過重組整修後對外開放,是現今台鐵北淡線僅存的百年車站。

景 (4). 車站外的假日市集,吸引了許多遊人前來逛街。

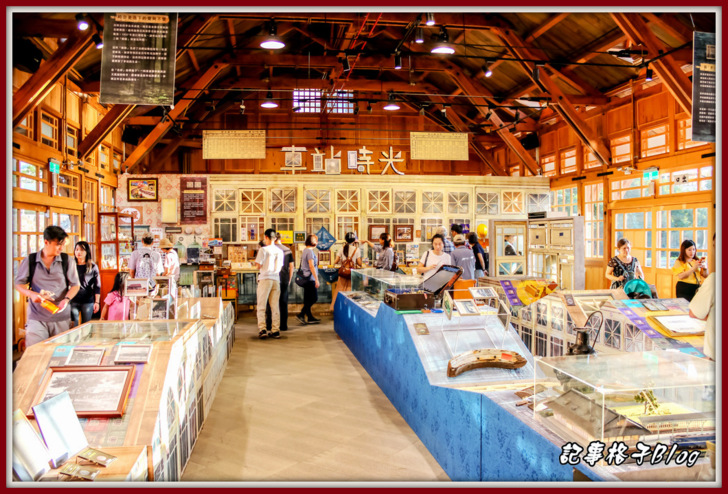

景 (5). 『車站時光』是站內現期的常設展覽,展出車站前世與今生的歷史回顧。

景 (6). 新北投車站整體為木造結構,其中以簷架下的雕花托座及老虎窗為站體建築特色。老虎窗是凸出於斜面屋頂採光與通風的氣窗,車站入口及出口屋頂各有四個,一共八個;廊道上弧形的雕花樑架採鏤空雕刻,雕紋為竹葉和九瓣菊,細緻精美。

景 (7). 『記驛淡水線』車廂特展,是車站透過早期三等客車車廂,配合多元媒體素材,讓遊客重溫舊日鐵道風情。

景 (8). 早年車廂內的風扇、握環設施,讓人彷彿瞬間搭上了一班時光列車。

景 (9). 昔日的枕木軌道猶在,只是列車呼嘯而過的車影不再,取而代之的是大人小孩行走於上的樂趣和歡笑聲。

景 (10). 華燈初上,車站內的亮光透過窗格映照在地上,別有一番意象。

景 (11). 一座不再有列車駛進的月台,人們在這裡休憩納涼,回味那段火車行走在台北與淡水間的過往。圖:月台錨釘棚架。

景 (12). 夜幕下的假日市集,人潮未見消散,反因燈火通明更顯亮麗熱鬧。

景 (13). 新北投捷運站牌樓夜景。

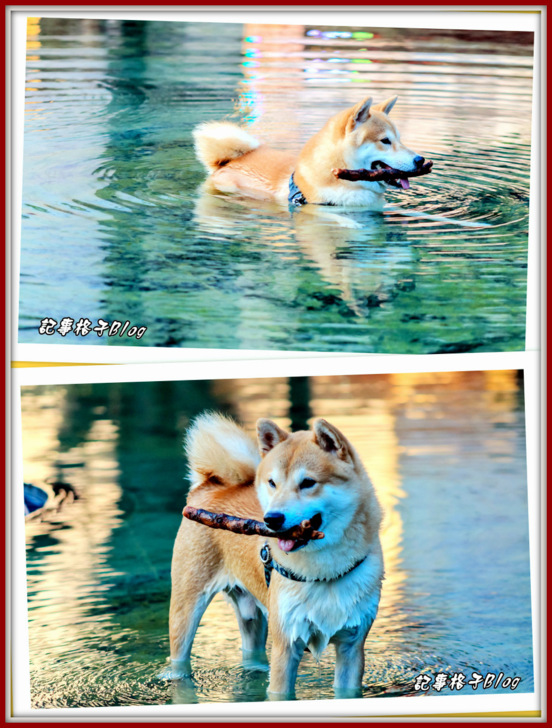

景 (14). 有著可愛調皮模樣的柴犬,嘴含主人丟給牠的木棍,三不五時跳進北投公園噴水池內浸泡,引來眾多路人注目且紛紛為之駐足拍照。

景 (15). 行走在北投公園拱型石橋上的遊人。

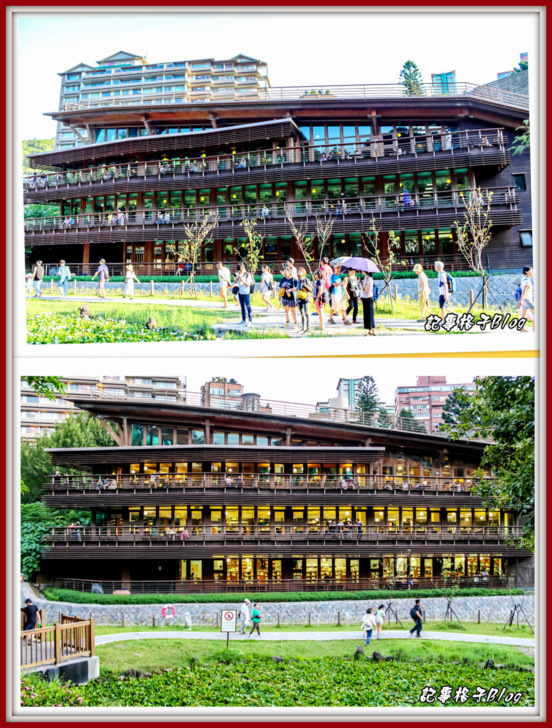

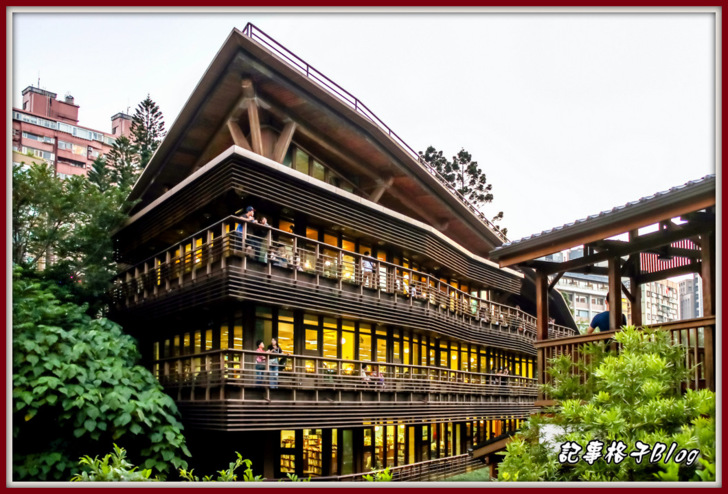

景 (16). 台北市立圖書館北投分館,是台灣首座綠建築圖書館,座落於北投公園內,地下一層、地上三層,總面積650坪的圖書館。

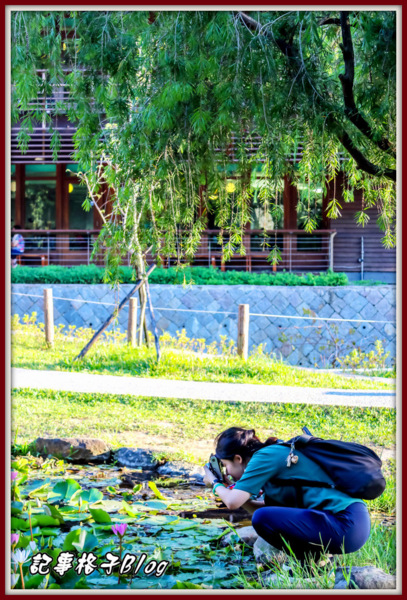

景 (17). 蓮花池畔,女士專注的拍下一張張花容美景。

景 (18). 同樣被朵朵蓮花所吸引的外籍遊客,一旁耐心等待他們俯身拍攝的同伴。

景 (19). 蓮花。

景 (20). 蓮花。

景 (21). 蓮花。

景 (22). 內有書香,外有綠景的圖書館,對於喜愛閱讀與親近自然人士而言,這裡不啻是學習和休閒兩相宜的地方。

景 (23). 取景圖書館與觀景樓台建築。

景 (24). 圖書館內一隅。

景 (25). 天色漸暗,圖書館內燈光燃起,閱讀之人孜孜不倦忘了時間,遊覽的人意猶未盡流連忘返。

景 (26). 北投溫泉博物館,前身是北投公共溫泉浴場,現為台北市定古蹟。(當日遊訪適逢國慶連假休館,未能入內參觀)

景 (27). 溫泉博物館建於1913年,為兩層樓仿英式磚造建築。

景 (28). 溫泉博物館建築側影。

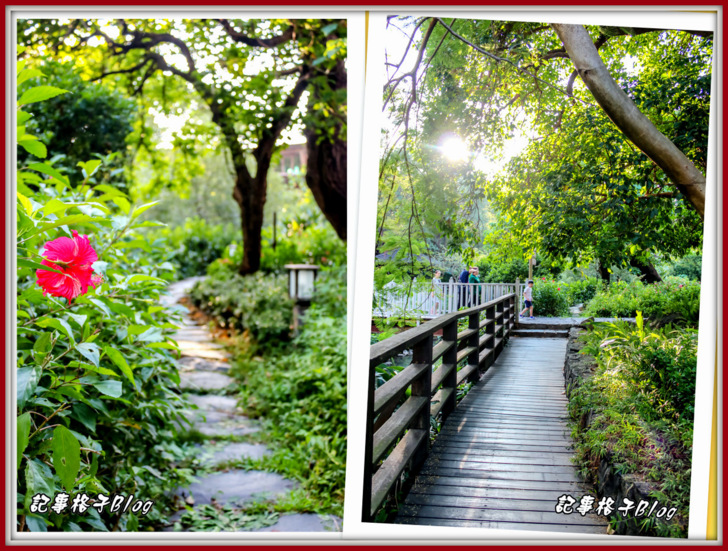

景 (29). 溫泉博物館側邊的棧道曲徑,因為少了遊人,顯得分外清幽恬靜。

景 (30). 近有紅花綠叢,遠有三五遊人在涼亭內歇息聊天,一個連續假日的午後,洋溢著悠閒愜意。

景 (31). 公園內花木扶疏,綠樹蓊鬱成蔭,北投溪穿間而過,流露出一幅北投特有的溫泉風情。

景 (32). 梅庭,「一代草聖」于右任先生別館。圖:大門入口石柱上刻有于右任先生手書「梅庭」二字。

景 (33). 梅庭早期原本是一幢日式豪華民宅,建於1930年,具有日式與西式合併設計特色,分為上、下兩層,上層為日式木構架建築,設有大量的木造落地窗;下層為防空避難室。

景 (34). 陽光映照在大片的木造玻璃落地窗上,流洩出溫暖的氛圍。

景 (35). 書房走廊兩側掛置了于右任先生多幅墨寶,行走其間駐足欣賞,心情有一種被書法藝術沐浴之舒暢。

景 (36). 書房內展示了一些按原比例翻印的于右任先生墨寶與著作。

景 (37). 地熱谷,昔稱地獄谷,是北投溫泉源頭之一。

景 (38). 地熱谷溫泉清澈見底,藍綠色的泉水溫度約在攝氏80度至100度之間,屬於鹽酸性與腐蝕性泉水,又稱「青磺泉」和「磺水頭」。

景 (39). 地熱谷終年冒著白色硫磺煙霧,多年來為景區抹上了一層神秘色彩氣息。

景 (40). 煙霧濔漫下的谷景。

景 (41). 前日軍衛戍醫院北投分院,今三軍總醫院北投分院,建於1910年,現為台北市定古蹟。

景 (42). 前日軍衛戍醫院北投分院,是日據時期利用北投溫泉所建之軍用療養所,目前僅存當年入口這座建築。

景 (43). 建築周圍庭院寬廣,古木參天,環境清幽,頗得鬧中取靜之勝。

景 (44). 前後迴廊空無一人,憑添幾許滄桑寂寥之感。

景 (45). 建築跨越百年,難掩滄海桑田。

景 (46). 中心新村,為三軍總醫院北投分院所屬眷村,曾經是全台灣886個眷村之一,現在是全台灣13處眷村保存區之一,也是全台灣唯一具有溫泉的眷村。

景 (47). 一扇開啟的紗窗門,裡面留存了一個凋零世代的故事與回憶。

景 (48). 早年的行囊家當陳列展出品,對於走過那個世代的人而言,這些是記憶中珍貴熟悉的物品;對於那些未曾經歷過的新世代人而言,這些只是懷舊風潮下的古董舊物。

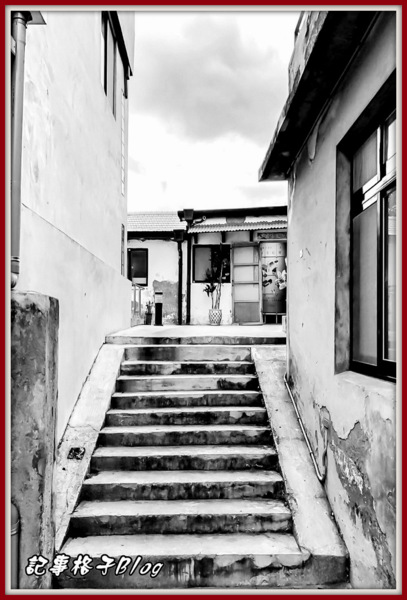

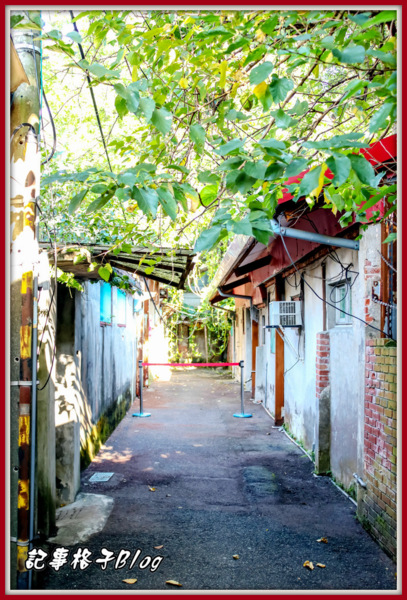

景 (49). 看似老舊殘破的巷弄裡目前仍有眷村居民住於內。

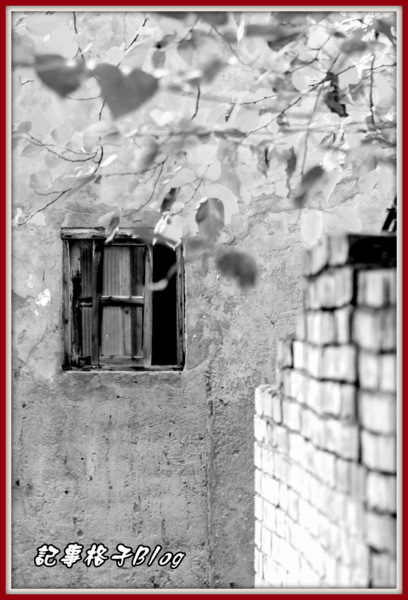

景 (50). 僻靜轉角處,一扇半開的窗戶,我彷彿聽見昔日李媽媽炒菜時鍋鏟翻動聲;又好像聽見陳伯伯隨著收音機正在高唱「單刀會」,我不禁想像曾經在那扇窗後的人與事。

景 (51). 敞開的大門,銹蝕的窗戶,時間如同停格在人們搬走的那一刻,留給遊人想像這裡曾有過的生活痕跡和景象。

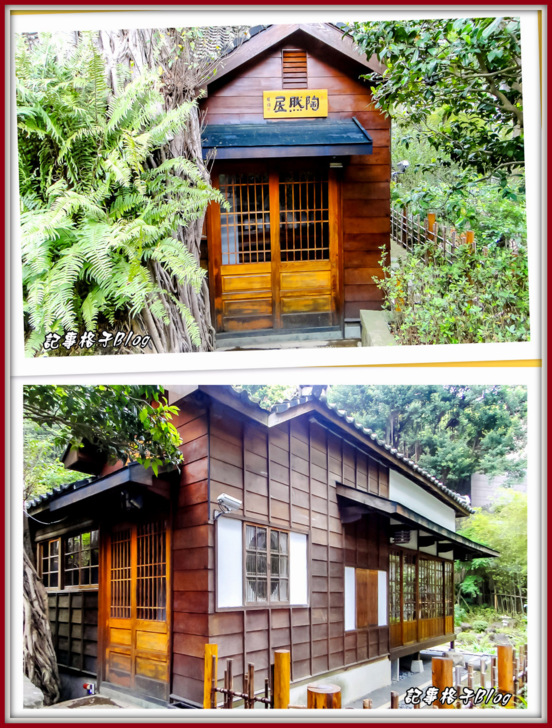

景 (52). 北投文物館, 為一幢木造二層日式建築,始建於1921年,最初為「佳山旅館」,現為台北市定古蹟,由財團法人福祿文化基金會對外經營的私有文物館。

景 (53). 文物館館藏豐富,展出以台灣民俗和原住民藝術文物為主,是一處結合歷史建築與藝術文化的園區。

景 (54). 充滿禪意的日式庭園枯山水景色。

景 (55). 文物館一樓日式茶館「怡然居」側景。

景 (56). 文物館別館「陶然居」茶藝館建築。

景 (57). 少帥禪園,曾經是東北少帥張學良幽居的處所,也是歷史曾經駐足的一隅。

景 (58). 禪園隱身在北投山腳邊的林蔭間,可以遠眺觀音山、關渡平原景致,環境典雅清幽。

景 (59). 禪園內張學良少帥銅像。

景 (60). 禪園建築建於1920年代,原為「新高旅社」,曾在北投溫泉區頗負盛名,現在則是以餐廳、茶鋪、湯屋對外經營。

景 (61). 台北中正紀念堂慶祝民國108年國慶花燈展。

景 (62). 台北景福門國慶期間夜景。

景 (63). 總統府國慶日第二天夜景。

景 (64). 總統府夜景側影。 --- END --- |

|

| ( 休閒生活|旅人手札 ) |