字體:小 中 大

字體:小 中 大 |

|

|

|

| 2024/01/18 12:06:24瀏覽228|回應0|推薦0 | |

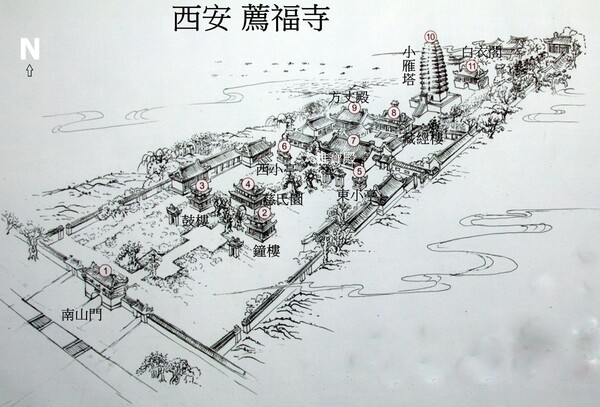

唐高宗駕崩百日時,由唐朝皇室宗族在長安城內修建,藉以”獻福”,到了武則天天授元年(690年)才改名為薦福寺。唐朝時的薦福寺是由王府改造而成,是多層庭院佈局。現薦福寺已成為西安一處有名的園林。主要建築自南而北。

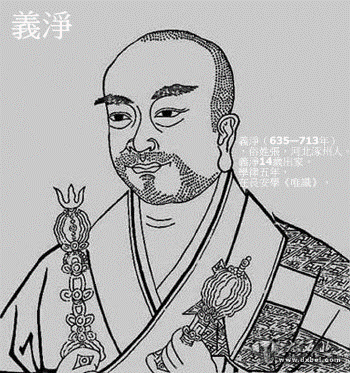

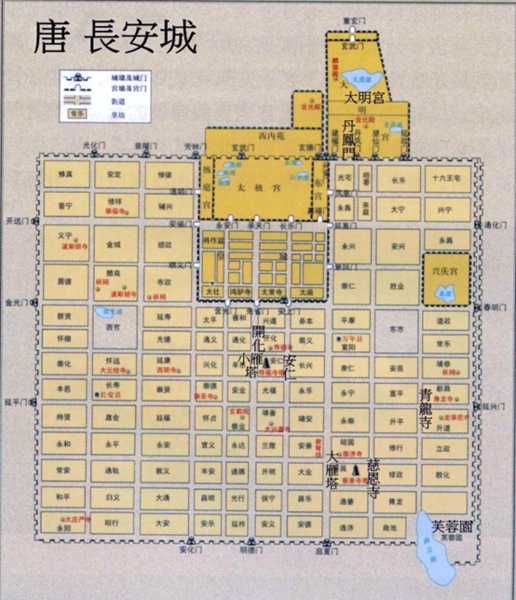

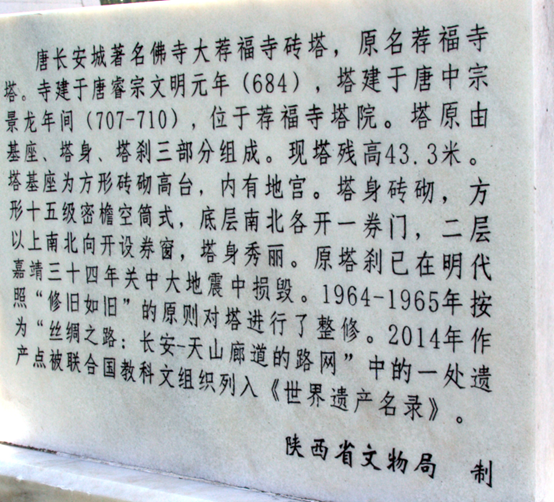

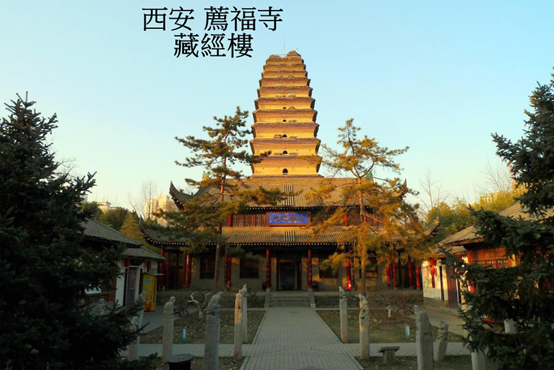

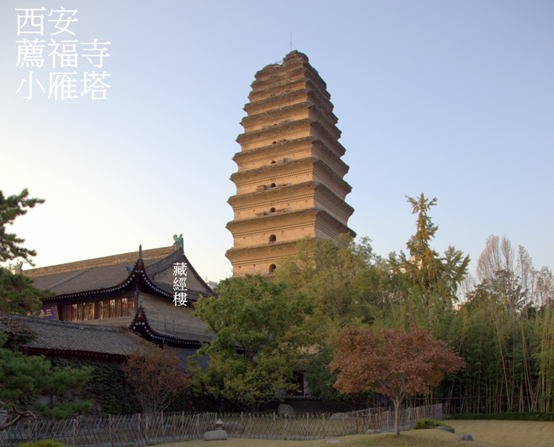

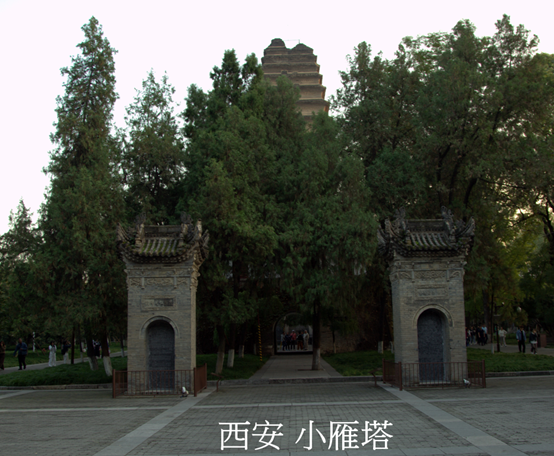

唐代大薦福寺是京師長安城中著名的皇家寺院,寺位於內城開化坊南半部,原是隋煬帝楊廣、唐中宗李顯兩朝帝王的“潛龍舊宅”。唐睿宗文明元年(684),敕令為駕崩百日的高宗皇帝追福而改建為寺院,初名大獻福寺。天授元年(690),武則天改稱大薦福寺,並親自用飛白書題寫寺額。唐中宗時期,景龍四年三月三日,被認為是十一面觀音化身的泗州僧伽大師,駐薦福寺圓寂時,世壽八十三歲。中宗即令於薦福寺起塔漆身。對薦福寺“大加營飾”,在寺外安仁坊新建了塔院和小雁塔;時薦福寺名僧薈萃,群賢畢至,其中以華嚴宗的賢首國師法藏和律宗譯經大師義淨影響最大,堪稱長安的第一佛寺。小雁塔地處長安外郭城中部,塔身高大,又設有地宮,是薦福寺安置佛舍利的重要建築。景龍年間新建的薦福寺浮圖院、浮圖院小雁塔是為貯藏義淨西行帶回的佛經、佛像、佛舍利所建。到晚唐武宗滅佛時,由於大薦福寺具有特殊地位,仍然是長安城敕令保留的四大佛寺之一。 義淨

義淨14歲出家,學律五年,在長安學《唯識》。唐高宗咸亨二年(671年),義淨隻身搭乘波斯商船由海路自廣州離開中國,於咸亨四年(673年)二月轉抵印度,在佛學中心那爛陀寺留學11年。之後又遊學印度各地,經歷30餘國,於證聖元年(695年;武周武則天第五個年號)回到祖國,帶回舍利子三百多顆、梵文經典400餘部。 義淨回到長安後,在薦福寺主持佛經譯場,翻譯經文,是玄奘之後在佛經翻譯上取得成就最大者。將途經海道諸國所聞,赴印度求法高僧的情況,撰成《南海寄歸內法傳》和《大唐西域求法高僧傳》,是研究中印文化交流史的珍貴資料。 註: 律宗 漢傳佛教宗派之一;釋迦牟尼佛在世時,為約束僧眾,制訂了各種戒律。其原則為「隨犯隨制」,因此律藏中的每一條戒律,都有其因緣及時空背景,其內容也因應對象而有分別。佛陀制戒的佛陀在結戒之初,曾宣說制戒的十大利益:其中包括攝取於僧;令僧歡喜;令僧安樂;令未信者信;已信者令增長;難調者令調順;慚愧者得安樂;斷現在有漏;斷未來有漏;正法得久住。此十大利益,正是佛陀制定戒律的真正目的。 佛教三無漏學中,分「戒、定、慧」三個部分;戒律為三學之首,為佛教徒一切修持的基礎。著重研習毗奈耶及傳持佛教戒律、嚴肅佛教戒規而得名,為唐朝高僧道宣所創,因其理論依據《四分律》,也稱四分律宗。也因道宣最後在終南山修行,律宗也稱南山律宗或南山宗。 三無漏學,佛教術語,分別指增上戒學(adhisīla-sikkhā)、增上意學或增上心學(adhicitta-sikkhā)、增上慧學(adhipaññā-sikkhā),簡稱爲戒、定、慧。三無漏學是達到解脫三界生死結縳煩惱、得到漏盡通的修行之道,是對八正道的總結:八正道中的正語、正業、正命為戒學,正精進、正念、正定為定學,正見、正思維為慧學。 毗奈耶(梵語:Vinaya); 意譯為律,佛教術語,即是佛教戒律之意,為學處與軌則的制立。學處就是學習規則、戒條。學處是佛教出家眾及在家眾應該學習的一切行事 的總稱。 唯識 萬法唯識所變; 「識」,即認識、分別、了別的意思。唯識思想認為宇宙的一切,山河大地也好,日月星辰也好,乃至吾人的知、情、意等的一切心靈活動,都是各人的唯識所變現,於是產生各種千差萬別的現象,所謂「三界唯心,萬法唯識」,就是這個道理。 「趙子昂畫馬變馬,唯心乎?唯物乎?」意思是說世上的一切變化,是唯心;還是唯物?人的心識想的是什麼東西,就會變成那一樣東西,心識力量之大;略知「心生則種種法生」。 五代至元代,長安城規模縮小,薦福寺和小雁塔被隔於城外,位於開化坊南半的原寺院漸廢。小雁塔經北宋時修繕,損弊皆復,後寺僧得以小雁塔所在的原塔院延續為薦福寺。明清兩代,薦福寺經過兩次大的重修後,得到恢復和發展。這一時期,薦福寺小雁塔成為陝西地方的以盛唐遺跡聞名的寺院和著名景觀,其中以武舉 “雁塔晨鐘”為代表。一般情況下雁塔題名的塔指的是大雁塔。而雁塔晨鐘是長安八景之一,所指的塔則是小雁塔。

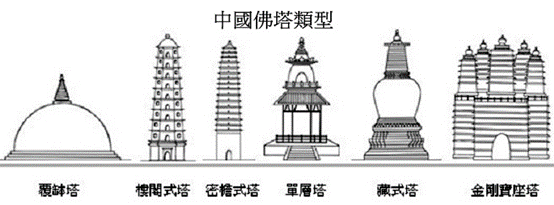

小雁塔是唐代密簷式磚塔中的代表建築。佛塔由古代墓葬形式發展而來,象徵佛的涅槃。佛塔即是佛陀的另一個象徵意義,而禮敬佛塔即是禮敬佛陀。 註:涅槃 小雁塔及其相關的薦福寺文物是唐代長安城的歷史變遷、絲綢之路佛教建築藝術流傳的見證。

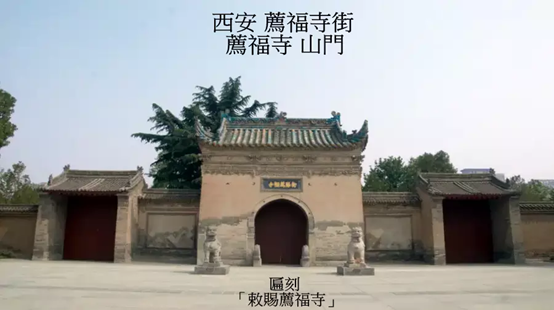

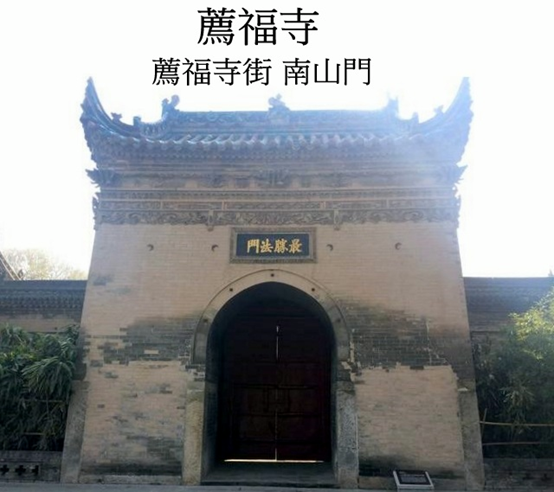

註: 密簷式磚塔 從樓閣式塔發展而來;磚造樓閣式塔是完全用磚依照木結構的形式在塔的外表做出每一層的出檐、梁、柱、牆體與門窗,在塔內也用磚造出樓梯可以登上各層;也有的磚塔,塔內用木材做成各層的樓板,借木樓梯上下。 這種磚塔在外形上逐漸起了變化,就是把樓閣的底層尺寸加大升高,而將以上各層的高度縮小,使各層屋檐呈密疊狀,檐與檐之間不設門窗,全塔明顯的分為塔身、密檐與塔剎三個部分,因而稱為"密檐式"磚塔。而且塔身越往上收縮越急,形成極富彈性的外輪廓曲線。 密檐式塔發展於東漢或南北朝時期,主要分布在華北、東北地區。早期的密檐塔由於不設斗拱塔檐不能伸出太長,北京房山區雲居寺石經山上的唐代密檐式塔’ 北京天寧寺塔’雲南崇聖寺的千尋塔、就屬於密檐式塔。更多的見於長江以北的廣大地區。 漢傳佛教(指以漢字記載經典或漢字文化圈的佛教,與南傳佛教-由印度南傳至錫蘭與東南亞一帶,藏傳佛教-北傳佛教;西藏本土的苯教等民間宗教加上印度晚期混合婆羅門教的佛教密教思想而完成的,整體而言是印藏的合璧。形成世界上現存的三大佛教體系。)的寺廟建築布局主要分為三種,單體布局(如九華山百歲宮)、組群布局和園林布局。其中組群布局最為普遍。 漢傳佛寺組群布局, 最初為廊院式,即佛殿或者佛塔為中心,四周以廊房圍繞。其中以南北朝、隋朝、唐代等為主,到了宋代,佛寺開始採用縱軸式布局,即各主要殿堂布置在一條中軸線上,各殿堂前方左右為配殿,形成三合或四合布局。正殿取代了佛塔在寺院建築中的核心地位,塔大都建於後院或正殿兩側。 山門:晚清建造,歇山式藍色琉璃瓦頂,南刻「敕賜薦福寺」,北刻「最勝法門」。

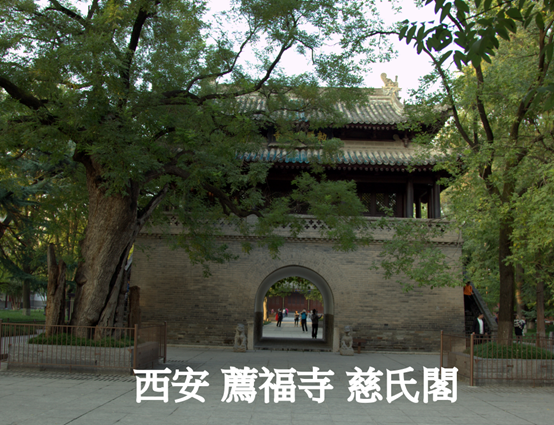

明代慈氏閣 慈氏是印度古代梵文「彌勒」的意譯,慈氏閣是供奉彌勒的場所。 明代修建的重簷歇山式樓台,重簷間懸明代英宗的「敕賜薦福寺」木匾。 面闊五間,重簷歇山頂。 位於高臺之上,下有拱形門,可登臺。

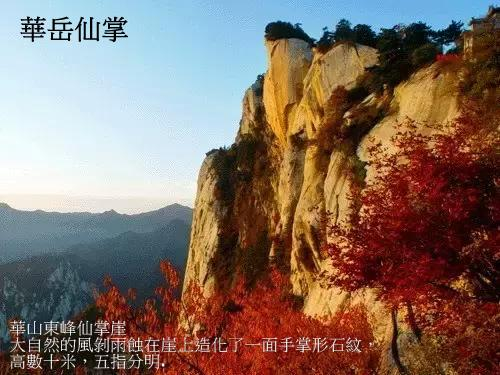

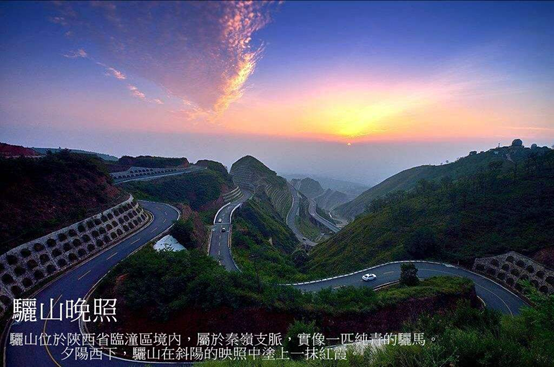

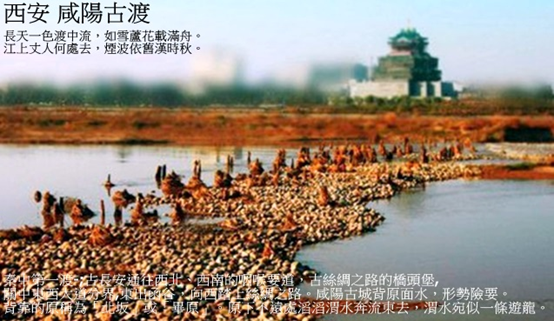

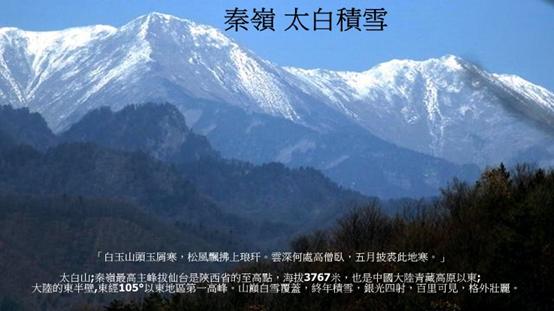

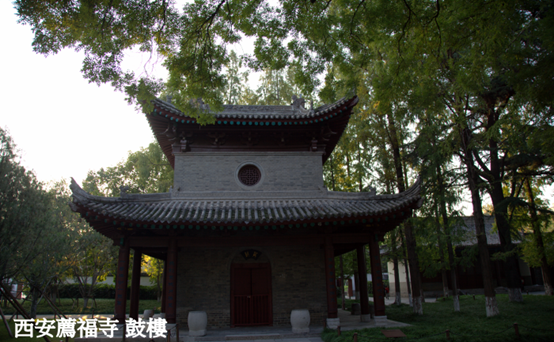

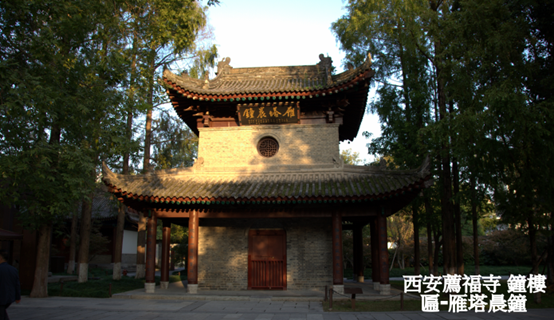

鼓樓、鐘樓:清代時建造,鐘樓內保存著「雁塔晨鐘」的金代古鐘。 雁塔晨鐘閣樓藏一口金明昌三年(1192年)鑄造的大鐵鐘,高3.5米,口徑2.5米,周長7.6米,重達10噸,原是武功崇教禪院故物,後來流失沉落河底,清康熙年間,有農婦在河畔擣衣,忽然聽見石中發出金屬聲響,人們掘開石頭,重新發現這口巨鐘,於是將其移入西安薦福寺。清代每天清晨敲鐘,聲聞數十裡,鐘聲嘹亮,雁塔晨鐘便成“關中八景”之一。 註: 關中八景 又稱長安八景,分別為華岳仙掌、驪山晚照、灞柳風雪、曲江流飲、雁塔晨鐘、咸陽古渡、草堂煙霧(草堂寺古井)、太白積雪聞名於世。

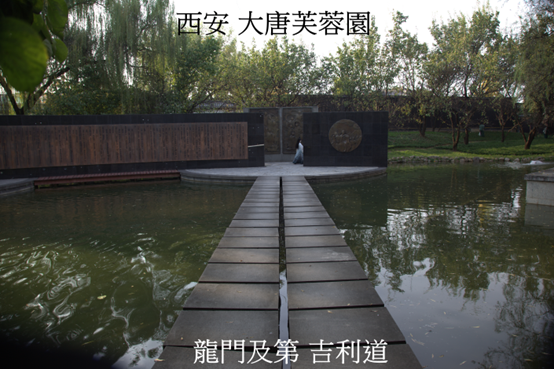

大唐時期,國內學子在進士及第後,可以到大雁塔進行“雁塔題名”,寓意“躍登龍門”; 唐代詩人白居易考中進士後賦詩:“慈恩塔下題名處,十七人中最少年”,一時成為佳話。明清時期,在西安府參加武科鄉試考中的舉人,效仿唐人故事,到薦福寺小雁塔下刻石題名,形成“雁塔武舉題名”之風。至今薦福寺尚存有當年武舉題名碑15方。

大雄寶殿 大雄作為釋迦牟尼的稱號之一; 佛陀具備十力,降伏四魔,無有畏懼,故稱大雄。寺院中,供奉釋迦牟尼的主殿,稱為大雄寶殿。 清代建造,單檐硬山頂。“薦福寺正殿,面闊5間,進深3間。毀損。再造大雄寶殿,是簡單的一大間,展示一些小雁塔的文字圖片。

大雄寶殿主要供奉釋迦牟尼,其姿態主要分為兩種:一種為結跏趺坐,左手橫置於左足,為「定印」,釋義「禪定」,右手則自然下垂,名「觸地印」;另一種為結跏趺坐,右手向上屈指作環形,為「說法印」,表示佛陀說法姿勢。 大雄寶殿有時也會供奉華嚴三聖(釋迦、文殊、普賢)、娑婆三聖(釋迦、觀音、地藏; 釋迦牟尼佛是娑婆世界教主,弟子聲聞無數;觀世音菩薩象徵「大悲」,可解救民眾現世的苦難,也是西方三聖之一,度化念佛者往生西方淨土;地藏菩薩象徵「大願」,是幽冥教主,曾經發願「地獄不空,誓不成佛」,度化一切六道眾生。)或三寶佛(中央釋迦、西方彌陀、東方藥師或者阿閦)不等,視佛寺的宗派和宗教觀而定。有時佛像旁會兼奉尊者,比如阿難、迦葉、舍利弗、目犍連或十八羅漢不等。 註: 娑婆世界 釋迦牟尼佛所教化的世界;「此方的世界_即是指我們的這個世界_佛經稱為娑婆世界_娑婆二字是堪忍的意思。」,謂在這個世界的眾生要忍受各種苦和煩惱。 西方三聖 日本稱作阿彌陀三尊,指的是西方極樂世界三尊主要的佛菩薩,即教主阿彌陀佛,和祂的左脅侍觀世音菩薩、右脅侍大勢至菩薩。 造像上,三者皆在蓮座上,蓮象徵出淤泥而不染,於一真法界而能應化在十法界;阿彌陀佛居中,觀音菩薩脅侍在左,大勢至菩薩脅侍在右。觀音的寶冠中有化佛,勢至的寶冠中有寶瓶。自中古以來,一般是作觀音兩手持蓮台,勢至合掌。三者塑像或畫像為修行淨土宗者禮敬的對象。

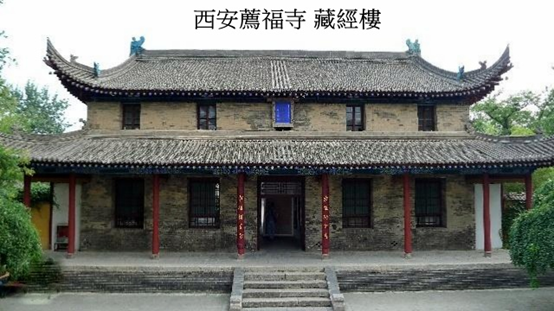

清代建築。重檐歇山式兩層樓殿。面闊5間,進深3間,廊深1.6米。灰瓦屋面,翹角,素面清水脊,勾頭滴水,柱徑0.24米。

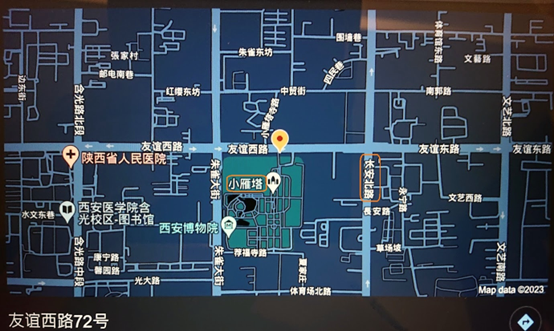

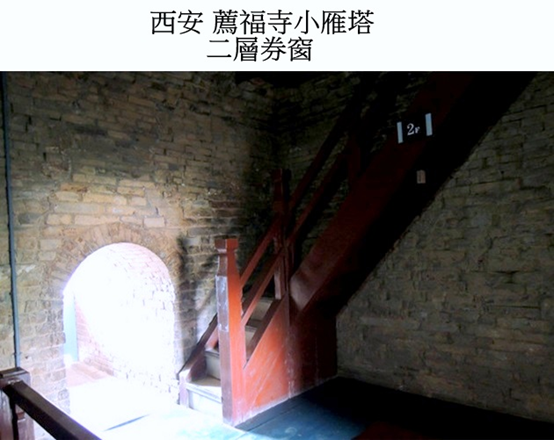

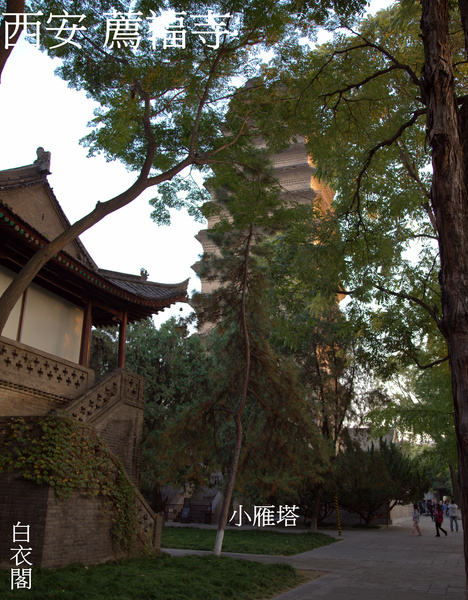

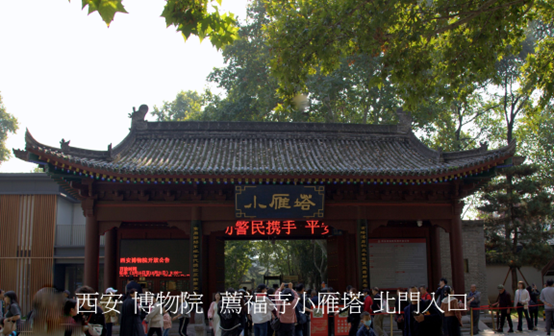

小雁塔 民國時薦福寺因戰亂被侵佔,佛像盡毀。小雁塔因為明代地震而開裂,雖經清代小的補修,到民國時已成危塔一座。1949年人民共和國成立,這座歷經千年的唐代小雁古塔和相關的薦福寺文物相應採取妥善的保護和管理。 2014年6月22日,在卡達多哈召開的聯合國教科文組織第38屆世界遺產委員會會議上,小雁塔作為中國、哈薩克斯坦和吉爾吉斯斯坦三國聯合申遺的"絲綢之路;長安-天山廊道的路網"中的一處遺址點。列世界遺產名錄。 西安南門外1.5公里的薦福寺遺址內。小雁塔所在塔院是薦福寺的一部分,小雁塔的塔院位於安仁坊,塔院並不在當時的薦福寺內,而是與寺門相對;與位於開化坊的薦福寺門隔街相望。 為了存放唐代高僧義淨法師從天竺帶回來的佛教經卷、佛圖等而建。據文獻記載,塔建于唐景龍年間(西元707~710)年,是唐代長安城中薦福寺的佛塔,本名薦福寺塔,小雁塔之名是大約明代以後出現的對薦福寺塔的俗稱。小雁塔為密簷方形磚塔,原由塔基(設地宮)、塔身、塔刹三部分組成,塔身十五級(層)。 因明代時地震,塔刹被毀已不存在;塔身從中裂縫,且最上兩級已被震壞。1965年整修小雁塔,加固塔身,保持了古樸的歷史風貌。塔現通高43.395米。塔形秀麗,挺拔玲瓏,因規模較小,故稱小雁塔。塔身內部空間不大,各層向上逐層縮窄,每層南北設券窗採光通風觀景。

小雁塔溫婉如少女玲瓏秀麗,大雁塔雄偉莊嚴如男子漢硬朗。大小雁塔東西相向,互相輝映,是唐代長安保留至今的兩處重要標誌。 白衣閣 白衣閣為明代創建,是供奉觀音菩薩的場所。

淨土勝景 唐代長安城中的薦福寺是一座以水為勝的佛寺園林,庭院優雅,古木森然,其“寺東院有放生池,周二百步”,院內廣種名花異草,尤以牡丹為盛。詩人王維將寺中描寫成“異棄奇諧,群艷耀日,聞鐘高閣,覲佛升堂”的淨土。種花、養花是僧人的份內事,是修行之必需,而且用花來入藥。 環境優美而又恬靜,薦福寺還是青年男女談情說愛的好去處。唐末文人溫庭筠的《華州參軍》中記載了一則愛情故事:書生柳生與崔女相愛,崔女之母為了成全女兒,“乃命(婢女)輕紅 於薦福寺僧道省院達意”,即讓紅娘到薦福寺為二人牽線說媒。 唐代薦福寺還是一個民間百姓的娛樂場所,這裡有長安城中著名的戲場,據《南部新書》記載,“長安戲場多集於慈恩,小者在青龍,其次薦福”。這些戲場規模都很大,常言“座客千官盛,場開百戲容”。 西安 薦福寺 花林 石雕 薦福寺內的古樹名木總計十棵,九棵為國槐,一棵楸樹,距今約800—1300年左右。其中五棵國槐分布於大雄寶殿前中軸線兩側,其餘四棵分布於慈氏閣南面和鐘鼓樓之間的院落。這些古槐中最古老的一棵俗稱“龍槐”,樹圍2.7米,株高9.2米,樹冠投影面積35.23米,距今約1200—1300年。一棵楸樹栽植於慈氏閣北側的中軸線東,樹圍3.2米,株高15.3米,樹冠投影面積19.63平方米,距今800多年。

唐 尊勝經幢-制伏群魔或佛義宣導眾生 佛頂尊勝陀羅尼經幢,刻成於唐武宗會昌二年(842年),原為唐時彭城郡居士劉士寧為其已故的母親所立。置立於薦福寺石雕林東南角花徑,經幢為石質,八稜柱形,上覆蓮花寶珠頂,下有一方形基座,座每面兩龕,浮雕伎樂演奏圖。幢身正面刻《佛頂尊聖陀羅尼經》,其後附刻《佛說隨願往生十方淨土經》。經幢的珍貴之處在於底座的浮雕伎樂演奏圖。數坐部伎,演奏的是雅樂。經幢上半部分有兩層華蓋,每一層都分別有不同形態的八個龍頭作裝飾,代表了天龍八部。兩華蓋之間有八個佛龕,塑造了跏趺坐的釋迦牟尼講法的情景,形、神與紡織品的華蓋相似。幢身下大上小呈遞減之勢,八面刻滿了經文,位置合適,字型清晰,便於誦讀。幢身上部分結構威嚴秀麗,下部分及須彌座穩重渾厚,須彌座上又以蓮花座承托幢身,全幢輕重合宜,繁簡適度,充分體現了唐代中後期石幢造型的藝術風格。

|

|

| ( 休閒生活|旅人手札 ) |