字體:小 中 大

字體:小 中 大 |

|

|

|

| 2010/03/25 10:40:18瀏覽10027|回應1|推薦0 | |

初次看到席勒的作品時就為他獨特的才華所震驚,心裡在想,怎麼有人能如此赤裸真實地挖掘出人性中的叛逆、孤獨、與情慾到這種地步?以我有限的眼見看來,席勒的自畫像足以與兩位荷蘭籍的前輩相提並論,一個是林布蘭(Rembrandt)而另一個就是梵谷(Van Gogh)。如果不是因為他英年早逝(1890–1918,年僅28歲),二十世紀的藝術史恐怕會被改寫。

席勒的生平其實是相當富有戲劇性與值得我們省思的,但鑒於網路上已經有一些中文的資料,我就不需要再多提了。有興趣的朋友可以自行查詢他的名字即可。但我更願意推薦讀者讀一下藝術家出版社所出的「世界名畫家全集」中第98冊,「維也納表現派天才畫家──席勒」。此書收集了席勒兩百多幅的作品,遠多於網路上或一般介紹書籍的內容。畫家生平介紹也很客觀深入,又有一些(雖有一點粗略)對作品的介紹,算是很不錯的了,值得一讀。如有需要,我也會在以下欣賞他的繪畫時加添一些資料。

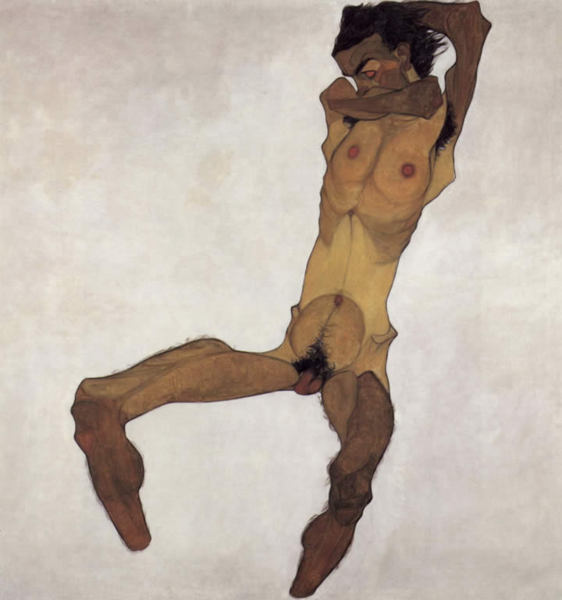

(圖一) 席勒的自畫像之一

以上這幅畫可以算是他典型的自畫像之一。馬上印入眼簾的就是那瘦骨嶙峋的裸身,以及那似乎富有深意的奇特姿勢,後來則會注意到那可怕幽暗的面孔與炯炯有神的眼睛。由構圖來看,瘦長的身體把畫面做了一個左右切割,畫面正中間那不成比例地巨大卻又麟角分明的上臂為整個畫面定了基調,表現出一種絕不妥協卻又充滿悲情的意志。突出的上背與深凹進去的後腰表現了全畫中惟一的曲線,卻絲毫沒有另人柔軟的感覺。我想這主要還是因為前胸凸出的肋骨與肩胛骨的尖角形狀實在太令人側目,彷彿是在訴說著疾病飢餓下所剩的最後一點尊嚴。這也是席勒自畫像的特色之一,就是常以極不自然的姿勢出現,卻又與人物的表情相衝突,令人不敢輕鬆地觀賞,反而在心中被激起若干厭惡逃避的心情。但是從另一方面來看,他那完全赤裸與清瘦到令人可憐的身體卻又不會真的令人擔心什麼危險,反而是那毫無背景襯托下的奇特姿勢會吸引我們的目光,想要知道畫中人物正在想甚麼,為什麼要擺這樣的姿勢。他的畫總是在這樣的衝突中不斷地挖掘內心深處的黑暗。

隨著視線的移轉,我們來到那可怕的臉部。不用說,那灰黑陰暗的臉、高高的額頭與削尖的下顎看來也是非常怪異。但那幾乎只有眼白而沒有眼珠的眼睛卻是在直視任何欣賞這幅畫的觀眾,流露出一股不安的傲氣與無法預測的情緒。特別是他把右手高舉並繞過頭,然後按在左前額上。雖然從視點的流動來說,這個上舉的右臂是那突出的背部曲線的延伸,可以與那巨大剛硬的左手臂作對照呼應,但我們只要自己比畫一下就知道這樣的角度與姿勢是很難做到的。所以,看席勒的畫不能一下看太多,因為我們自己隱藏在內心深處,或曰潛意識中,的惡念邪慾可能會被激發起來,干擾著我們平常正常運作的理性或道德觀。如果讀者還以為藝術是要舒舒服服地欣賞,是單調生活的點綴,很抱歉了,那您恐怕還是活在一百多年前、十九世紀末的時代吧!而那正是席勒所處的社會背景,也是他所要極力打破的虛偽架構。藝術家的使命從進入二十世紀起就已大大的不同了!

(圖二) 林布蘭的自畫像之一

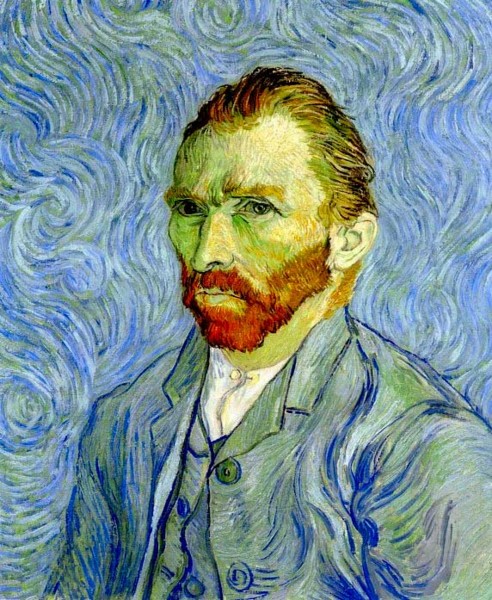

(圖三) 梵谷的自畫像之一

所以,我們可以很明顯看得出來,和其他以自畫像聞名的畫家不同(見圖二與圖三),席勒繪畫的重點常常不是在面部的表情或深邃的眼神,而是在肢體上扭曲不協調的動作與某種病態的體色間的組合。也就是說,他所要讓人認識的恐怕不是他自己,而是藉由這些意像符號所欲呼應出觀者自己內在的孤獨、叛逆、害怕、與某種瘋狂。這也是為什麼起初他的作品在展覽時引起了當時維也納許多中產階級的欣賞者極度的不滿,卻又被許多藝術家同行賞識不已。而且這樣的畫風很可能是與他自己多愁善感又桀傲不遜的矛盾性格有關,再加上小時候一個不甚健康的家庭環境,所以這樣的情愫很早就因為他繪畫上的天賦而被表露出來。他十七歲時曾將自己的作品給當時奧地利最重要的藝術家克林姆(Gustav Klimt,見圖四)請教,克林姆立刻驚為天才,也在席勒剛出道的過程中一直給與他在進入藝術界人脈與展演機會上最大的幫助。

(圖四) 克林姆的名作,「吻」

從大環境上來看,這也與歐洲當時這陷入啟蒙運動發展過頭,存在主義思潮興起,而帶來的虛無思想有關。並且昔日強大的奧匈帝國在政治上隱然瓦解,社會風氣也在各方面表現出世紀末異常的詭異氣氛。在加上當時奧地利心理學家,佛洛伊德,與其學派對潛意識世界的探索正方興未艾。這一切都間接地助長了整個社會對人性了解、對哲學思辨、對社會結構、對政治穩定等多方面不安全感。所以席勒的畫並不是只是他個人情感的表達,而是與當時整體社會深層的脈動有關,甚至也因此觸及到一般藝術家也未接觸到,在普遍人性中黑暗不安的一面。

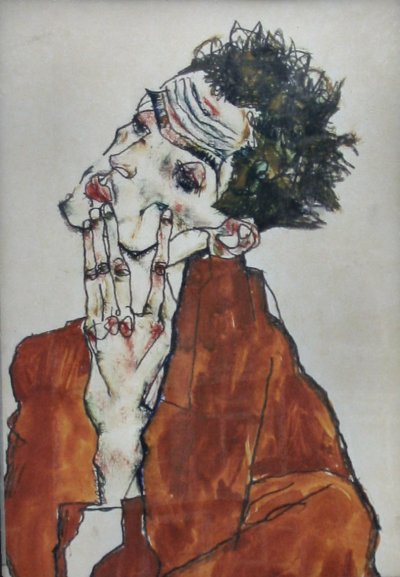

(圖五)席勒的自畫像之二

最後我就再加兩張他的自畫像,也許可以幫助我們更體會到他如何利用具象的形體來作語言,表達出他內心,甚至是許多人內心中的那份不安、扭曲、害怕、與掙扎。看圖五中那細長的手指,是不是好像正在搖搖欲墜地撐住一顆自戀又可悲的頭顱?圖六的削瘦肢體與病態的皮膚顏色似乎在訴說一個不願人知的悲慘故事,但那有力的動作又好像在表現某種堅毅的決心。那毫不避諱被描繪出的性器官與毛髮似乎又把觀賞者攪入道德上的不安與真實情慾的衝突之中。也許我們不會有人喜歡這些畫,但不妨在深夜時分靜下心來想想看,在世事浮沉、茫茫人海中的我們,豈真的有比畫中人更美更健康陽光嗎?還是我們已經習慣如何掩飾自己的真相,甚至欺騙了自己?人的內心真是複雜,藝術家與心理學家可能可以幫助我們發現或更了解自己,但也許只有造物主知道如何處理這樣一個矛盾可悲卻又自戀自傲的麻煩人。

(圖六)席勒的自畫像之三

附註:

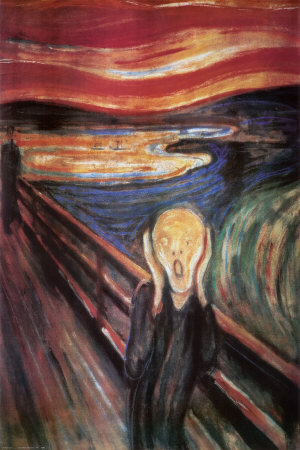

這裡我要補充的是,席勒一般是被歸類於德國與奧地利的「表現派」(expressionism)畫家。這個名字一看便知是以激烈特殊的手法來表現情感的畫風。與十九世紀中期在法國興起,許多人所熟悉的印象派完全相反,十九世紀末開始到二十世紀出的表現派畫家所畫的人物景色幾乎都不是正常視覺所看到的樣子。這是因為他們認為繪畫的最大價值就是在表現創作者主觀的情感而非客觀的臨摹。但是這些情感不是只是個人性的發揮而已,也是希望能捕捉到更廣大的人群心中的共同情緒與心理作用。從這角度來看,後期印象派的梵谷也可算是表現主義的先鋒之一。另一個有名的表現主義代表作就是孟克(Edvard Munch)的「吶喊」(見圖七)。

(圖七) 孟克的「吶喊」(1893)

|

|

| ( 創作|散文 ) |