字體:小 中 大

字體:小 中 大 |

|

|

|

| 2019/01/11 00:49:11瀏覽4356|回應1|推薦25 | |

|

(原載新加坡《品》雜誌中文版第67期五週年號/馬來西亞《品》雜誌第40期【 誠Trust 】輯,2018年12月號)

簡體版連結: https://pinprestige.com/travel-to-czech-republic/ 在奧地利聖沃夫岡湖區的第一天,才剛走出下塌的旅館,一顆新鮮蘋果就朝我滾過來,我顧不得矜持就將它撿起,這是我人生中第一次差點被蘋果擊中,我一度懷疑那是上天有意給我啟示,想出媲美牛頓的偉大哲理。 可惜腦袋不靈光,我想來想去,唯一難以忘懷的是那顆新鮮蘋果的脆甜滋味,那絕非生鮮超市的蘋果可比擬。 每天經過滿地爛蘋果的庭院,見滿樹的蘋果就這麼任蟲享用,想到歐洲人連拿來做蘋果派都懶,就覺得暴殄天物。 後來跟保加利亞籍屋主聊起,他說奧地利人有錢頭腦好但很懶,一聊之下才知道他只是受委管理民宿,從未見過有錢的奧地利屋主。 我告誡自己男兒志在四方,切不可為了區區幾顆蘋果懷憂喪志。 不料到了捷克庫倫姆夫(cesky krumlov)的第一天,我又被民宿外飽滿誘人的蘋果誘惑得心神不寧。好幾次鼓起勇氣,卻礙於民宿的捷克老太太不會說英語,幾次雞同鴨講後決定放棄。 可能小時候看李小龍電影,東亞病夫留下的陰影面積太大,雖然乞討蘋果還不至於喪權辱國,但礙於民族自尊,我最後還是開不了口。 我突然可以體諒夏娃在伊甸園裡發生的慘劇,彼時要是有蛇來誘惑,我可能就把持不住了。 或許老天憐我念念不忘,終於迴響,離開布拉格的前兩天,我搭了蒸汽船到捷克近郊,終於在人煙罕至的slapy dam 看到野生免錢又無農藥的蘋果樹,我摘了一些也在地上撿了一些,吃了詩興大發,成詩半首,七言打油詩雖不及牛頓「萬有引力」厲害,但也算對得起蘋果了: 蘋果只能樹上摘,地上撿的都長蟲。 上圖:離開布拉格的最後幾天,搭船到slapy dam,在水壩附近終於得償所願,在這裡遇見野生蘋果。 下圖:布拉格 查理大橋上的街頭藝人

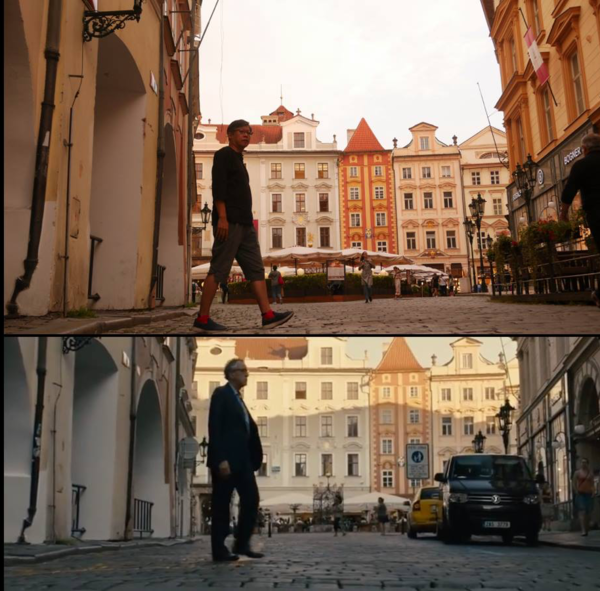

上/下圖: 布拉格戀人 下圖:布拉格街頭藝人

布拉格 Prague 置身於陌生城市,思緒常常是浮動的,撲面而來的溫度聲音氣味色彩,人們的表情與動作,有時還來不及消化反芻,身體就先將它含納起來,靜待它慢慢消化那些異國文化的撞擊。一段時日後平伏下來,我才開始去補裰那些斷裂的記憶,梳理成文字。 我第一次認識布拉格,是透過捷克作家米蘭昆德拉的小說,文字喚起的畫面是陰鬱濕冷的,現實的布拉格則古老溫暖多了,捷克人少了維也納人的節制優雅,卻多了自然與隨性。 在決定要來童話小鎮庫倫姆夫時,徵詢過朋友的意見,大家都說,小鎮很小,待個半天就走完了。 為了深度地盡覽一個城市,我還是一口氣在城裡城外住了六天,一直到第五天,我才開始感受到這小鎮的立體感,學藝術的人都知道,立體感往往來自事物的陰影。 怎麼說呢?也許要從現代藝術家席勒(Egon Schiele)說起。 今年是席勒逝世100週年,為了研究19世紀末的現代藝術,我正好趕上了這頗具意義的100週年。 在席勒的紀念展中,最讓我愛不釋手的大概要數席勒在1910年間於庫倫姆夫的系列畫作了,這裡是席勒母親的故鄉。席勒當年曾因雇用少女當模特兒,而遭保守的居民逐出小鎮。 讓我百思不解的是,席勒的畫總是瀰漫着死亡的氣息,畫中陰鬱的世界很難讓人將它與像童話般的庫倫姆夫聯想在一起。

下圖:席勒筆下的Cesky Krumlov,我們可以在畫中發現一百年前的克魯姆夫人會在房子外晾衣服,這樣的畫面今日已不復見。

下圖:今日的庫倫姆夫

一直到離開前一天的傍晚,在伏爾塔瓦河畔咖啡館畫完速寫,心想離開前再看看這小鎮一眼,不經意就走到小鎮的背光處,那是一日遊觀光客不會來的後巷。 有趣的是,這角落卻成了我認識庫倫姆夫的重要線索。 我看見一面牆上的塗鴉以調侃語調寫着:「請拍我,照片上的幸福都是假的,笨蛋。」(它用英文書寫,顯然是對觀光客說的)壁畫裡的人物以僵硬的笑容對着手機自拍,那根本是現代生活的眾生相。 這幅壁畫猶如一齣開場時溫馨美好半途卻急轉直下的驚悚劇,不只嘲弄了那個被觀光客湧入的假面童話小鎮,尖銳而強辯地成了這小鎮的陰影面,讓這小鎮變得更有深度。 壁畫位於席勒美術館的後巷,那裡還殘留着腐敗死亡的氣息,它仿佛在提醒我們,這才是席勒曾經生活過的地方,觀光客進駐前小鎮的原貌,那是一日遊觀光客不感興趣的陰影面,他們只想對着手機微笑,昭告天下自己很幸福,吃個小鎮美食好填滿空洞的靈魂。 我合理推論,學養豐富的小鎮規劃團隊,刻意為粉刷得像童話世界般的小鎮,保留了席勒美術館後巷的塗鴉。我在這裡看見可能是蹺課,抽着煙的年輕女孩;卸下為顧客服務的假面、眼神空洞的餐廳服務人員,那是不那麼光鮮亮麗的庫倫姆夫,這後巷仿如是我們文明的陰暗面 。

下圖:一面牆上的塗鴉以調侃語調寫着:「請拍我,照片上的幸福都是假的,笨蛋。」(它用英文書寫,顯然是對觀光客說的)壁畫裡的人物以僵硬的笑容對着手機自拍,那根本是現代生活的眾生相。

真實的世界從來都不像童話般美好,你沒有看見黑暗,只是因為你沒有足夠的勇氣直面它。 英國心理學家溫尼考特(D. Winnicott)曾經提過一個有趣的理論,習慣戴着假面的文明人需要一個釋放壓力的空間,他把這種空間稱為 “過渡性空間”(transitional space),“過渡性空間”可以是信手拈來的塗鴉,也可以是躲在無人處吶喊咆哮,運動時狠狠地殺球。 他主張小朋友需要一隻髒髒臭臭的小熊來釋放自己在現實中的壓力,遇到挫折或創傷時,他可以對小熊傾訴,不開心時,他可以對小熊拳腳相向,好釋放壓抑的情緒,他把小熊稱為“過渡性客體”(transitional object)。 太完美的事物會讓人覺得虛假不好親近,讓人窒息,這或許就是我喜歡這後巷的原因,它像是一個城市釋放負面情緒的空間,有了它,一個城市才得以呼吸。 小鎮讓我想起我的故鄉檳城,多年前申請世遺成功後,許多品味低劣的投資客把整排老房子買下,然後為原本各具特色,有故事的老房子穿上制服,粉刷成整齊劃一無特色的旅館。 保留下來的後巷,仿佛是通往舊時光的間隙,在吉光片羽的瞬間,我瞥見了席勒畫裡斑駁的舊時光。

連儂牆 Lennonova zed 離開庫倫姆夫後,我在布拉格查理大橋附近,走訪了著名的約翰連儂牆。連儂牆曾經是捷克獨立前,捷克青年對蘇聯政權表達憤怒的空間,當時的捷克當局稱學生為連儂主義者,將他們誣衊成行為不檢的嬉皮。 如今舊政權已解體,牆卻依舊在,成了觀光景點,它依然是捷克人的“過渡性空間”,無論是歡樂或悲傷,人們都可以在這裡留下自己的塗鴉。 站在連儂牆前,我不免俗地留下自己的塗鴉,聽街頭藝人唱着john lennon 的 let it be,我突然有股莫名的感動,我知道再過幾天,我曾經在這城市駐足的證據,會被新的塗鴉掩蓋,但卻不會消失。觸摸這面塗鴉牆,我仿佛碰觸到一個城市的記憶與心事,塗鴉底下掩埋了捷克人一整個世代的憂鬱、反叛、熱情與想望。 如果要我說歐洲文明有什麼讓我喜愛的話,那就是他們對人性的坦率誠實吧。 (不要走開,後面還有彩蛋。) 街頭藝人演唱john lennon 的 let it be 錄影連結: https://youtu.be/rU6VgkoGugM

電影中的布拉格: https://www.youtube.com/watch?v=oAPgzWhjwR4&t=102s

下圖:這是最不好找的一個場景了,找到全憑運氣與雙魚座天生敏銳的直覺。

下圖:布拉格廣場

下圖:電影中的day and nite cafe ,在現實世界中原來是一家PUB ,目前休業中。

下圖:布拉格火車站

下圖:布拉格火車站

https://youtu.be/rU6VgkoGugM |

|

| ( 休閒生活|旅人手札 ) |