|

輕輕 本店週休7日 敝人平常不在家, 進來時請輕聲細語, 來訪不遇,或 看了不爽 請將口水吐在訪客簿中, 敝人會視心情決定回不回訪, 口水帶菌的我會將它擦掉. 本店不供應速食,想吃速食,請到轉角麥當勞. 離開時請記得將門拴上. 輕輕. 【2020希臘神話之旅公告】 我們在【神話學課】談了希臘神話、荷馬史詩,研究了希臘神話多年後,我在去年親自踏上這片土地,用一個月的時間在希臘自駕游,走完2/3個希臘,一邊欣賞希臘得天獨厚的壯闊美景,一邊印證所學,思考希臘文明對西方人類精神的影響。 今年九月,我將帶大家一起深入這個有趣的國度,希望可以帶給大家一般旅遊所沒有的深度導覽,讓我們一起欣賞希臘文明與美景,一邊進行一場深度的人文響宴。 對希臘神話之旅有興趣的朋友,請把九月挪出來嘍。 第一天 抵達雅典國際機場 / 前往 Meteora 天空之城 第二天 Meteora 天空之城一日遊 (住宿:kalabaka 或 delphi ) 第三天 阿拉霍瓦 (住宿:delphi ) 第四天 德爾菲 (住宿:邁錫尼或 naplion港 ) 第五天 邁錫尼 (住宿:雅典) 第六天 雅典衛城 (郵輪) 第七天 克里特島 / 伊拉克里翁 (住宿:伊拉克里翁或 Chania ) 第八天 Chania 老城區 (住宿:chania 或 伊拉克里翁 ) 第九天 聖托里尼 fira (住宿 : fira ) 第十天 聖托里尼 oia (住宿: oia)(返回雅典) 第十一天 雅典考古博物館 / 海神殿 (住宿:雅典) 第十二天 Hydra 小島一日遊 (住宿:雅典 ) 第十三天 雅典一日遊 第十四天 返台 方傑臉書專頁: 方傑  方傑人文書院: https://www.facebook.com/groups/471170079706378/?ref=bookmarks 演講邀約與邀稿方式: chongkiath71@yahoo.com.tw |

|

|

文章數:158 |

在雲深不知處:兩崩行腳 在雲深不知處:兩崩行腳 |

| 休閒生活|旅人手札 2026/01/01 18:04:50 |

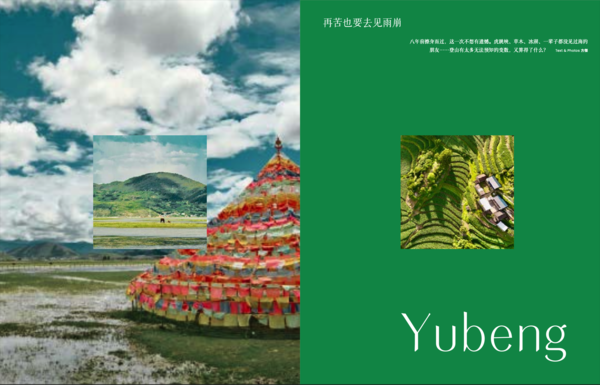

2025年12月號 新加坡 【 品雜誌 】 文 | 方傑 早在多年前,我就對「雨崩」莫名的響往。單聽名字,腦海就會浮現一個座落在雲深不知處的遙遠村落,我常想像那是一個煙霧繚繞,如詩如畫、雨水崩落之地。 當時考量到資訊不足,聽說沒有登山響導會危險,最後決定走另一條相對安全的路線。然而,這個懸念一直擱在心上。這幾年來,隨着網路資訊發達,許多旅遊網紅早已開箱,掀開雨崩的神秘面紗。 在出發前,透過網路影音平台,大致對行程有了一點初步的想法。我刻意將這段行程作為壓軸,安排在兩個月旅行的最後一站。 一方面是可以邊走邊將行程規劃得更詳細點,另一方面是為了暖暖身,為後半段旅程高強度的登山行程,與空氣稀薄的高原作準備。 七月底,我再次踏上睽違8年的香格里拉,刻意安排幾天,留在麗江白沙古鎮參加了白族的火把節後,就驅車越過金沙江,前往虎跳峽。

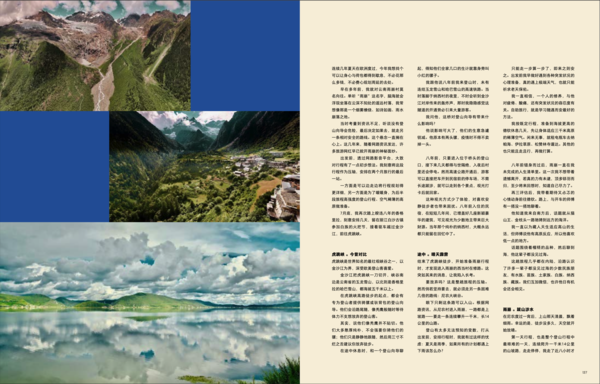

圖:白沙古鎮火把節 虎跳峽是世界知名最深、最壯觀的峽谷之一,深受歐美登山客喜愛,以金沙江為界,金沙江把虎跳峽一刀切開,峽谷南邊是雲南省的玉龍雪山,以北則是香格里拉的哈巴雪山,兩座雪山都在五千公尺以上。 在虎跳峽高路徒步的起點,都會有專為登山者提供騎騾或馱背包的登山響導。他們會沿路尾隨,像禿鷹般隨時等待體力不支想放棄的登山客。 說他們像禿鷹並不貼切,其實他們大都憨厚純撲,不會強要你騎他們的騾,他們只是靜靜地跟隨,然後用三寸不爛之舌不斷動搖你登山的決心,建議你放棄徒步。 在途中休息時和一個登山響導聊起,他們全家幾口的生計就靠身旁叫小紅的騾子。 我跟他聊起8年前我來登山時,還沒有連結玉龍雪山和哈巴雪山的高速鐵路,當時在納西村的夜裡,不時會聽到金沙江對岸傳來的轟炸聲,那時我隱隱感覺這隧道的開通勢必引來大量的遊客。 我問他這橋對他們有帶來什麼影響嗎? 他說影響可大了,他們的生意急遽銳減,他原本有兩頭騾,疫情時不得不賣掉一頭。 那時,只要進入位於橋頭的登山口,接下來幾天都得與世隔絕,入夜後,村裡還會停電。然而高速公路開通後,遊客可以直接把車開到民宿前的停車場,不需長途跋涉,就可以走到各個景點,觀光打卡後就回家。 這種觀光方式少了體驗,對喜歡安靜徒步者也會帶來困擾,8年前入住的民宿,在短短幾年間,已增蓋了好幾座新穎豪華的建築,可見觀光為少數地主帶來巨大的財源。但對和小苹這樣的村民,未必受益。而當年那個純樸的納西村大概永遠都只能留在回憶中了。

圖:金沙江

圖:虎跳峽冷獨村Halfway 旅社,後面為哈巴雪山山脈

圖:虎跳峽納西村

圖:金沙江把麗江和香格里拉一刀切開,左邊為香格里拉縣的哈巴雪山山脈,右為麗江縣的 玉龍雪山山脈,

圖 :納西村

圖:Halfway中途旅社

圖:結束了虎跳峽高路徒步後,在中虎跳找了一家無敵視野的旅店,無所事事休息兩天。 晴天霹靂 結束了虎跳峽徒步,開始準備雨崩行程時,才發現進入雨崩的西當村正在修路,突如其來的消息,讓我陷入長考。 要放棄嗎?這是整趟旅程的壓軸。然而倘若堅持要去,就必須走另一條困難幾倍的路線:尼農大峽谷。 眼下只剩下這條路可以入山,根據網路資訊,從尼農村進入雨崩一路都是上坡路,要走一條連續攀升1000公尺,長14公里的山路。 登山有太多無法預知的變數,打從出發前,安排行程時,我就有過這樣的憂慮。夏天是雨季,如果所有的計劃都遇上下雨該怎麼辦? 但搶手的民宿太晚預約就訂不到了,所以訂房後就只能走一步算一步,即來之則安之。出發前我早作好遇到各種突發狀況的心理準備,真的遇上極端天氣,也就只能摸摸鼻子算了,其他的就只能祈求老天保佑了。 長期自助旅行,讓我學會了沒必要跟老天過不去,畢竟三個月前就規劃的行程,計劃永遠趕不上變化,我一直相信一個人的修養與他對疲倦、痠痛還有突發狀況的容忍度有關。我常見愛說大道理的人,一離開舒適圈,稍微不遂己意,所有的修養都毀於一旦,自助旅行是學習隨遇而安最好的方法。 我按既定行程,到海拔更高的德欽休息幾天,先讓身體適應三千公尺高原的稀薄空氣,其他的也只能且走且行,再作打算。閒來無事,就租了電瓶車去納帕海、伊拉草原、松贊林寺遛達。

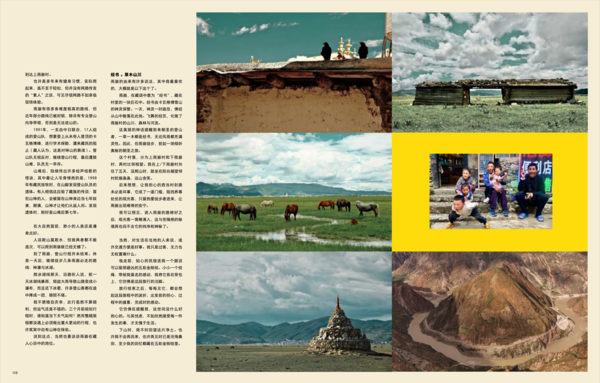

圖 :香格里拉納帕海

圖:伊拉草原上的氂牛

圖:香格里拉納帕海

圖:香格里拉伊拉草原

圖:香格里拉伊拉草原

圖:香格里拉獨克宗古城

圖:香格里拉伊拉草原

圖:香格里拉伊拉草原 養精蓄銳 八年前錯身而過後,雨崩一直在我未完成的人生清單裡,我不想帶着遺憾離開,如果真的力有未逮,頂多鎩羽而歸,至少將來回想時,知道自己盡力了。 再三評估後,我帶着期待又忐忑的心情動身前往德欽。 在路上與開車的師傅有一搭沒一搭的聊着,他知道我來自南方後,我們的話題就開始從貓山王、金枕頭一路馳騁到遠方的海洋,我一直以為藏人天生就適應高山的生活,但師傅說他有高原反應,所以他喜歡低一點的地方,幾年前因為胃痛,有人推薦他吃榴槤,然後話題就開始圍繞着榴槤的品種,他希望有機會可以嚐嚐貓山王的滋味,然後我們聊到海,他這輩子都沒見過海。 這趟旅程幾乎都在內陸,沿路認識了許多一輩子都沒見過海的少數民族朋友,有水族、苗族、土家族、白族、納西族和藏族,這或許也是背包旅行有趣之處,這些原本與我的生活不可能有交集的人,因為旅行而交滙在一起,然後又回到各自的生活。 我們互加微信,也許他日有機會還會相見。

圖:尼農村

圖:金沙江月亮灣

圖:尼農大峽谷 爬山涉水雨崩村 在尼農度過一宵後,上山那天清晨,天空飄着細雨,幸運的是,徒步沒多久,天空就開始放晴。 第一天行程也是整個登山行程中最艱難的一天,連續爬升1000公尺14公里的山坡路,走走停停,我走了近8小時才到達上雨崩村。 也許是多年來都保有健身習慣,實際爬起來,雖不至於輕鬆,也免不了氣喘吁吁,但並沒有網路傳言般累人,可見盡信網路不如親臨現場體驗。 對我這種愛徒步的人而言,其實累得剛剛好。 雨崩有很多條難度更高的路線,但近年部份路線已被封鎖,除非有專業登山響導,否則是無法進山的。 1991年,一支由中日聯合,由17人組成的登山隊想要登上從未有人登頂的卡互格博峰,進行學術探勘。 其間遭來藏民的阻止,藏人認為這是對神山的褻瀆,登山隊無視反對,繼續登山行程,最後遭致山難,登山隊員無一倖存。 山難後陸續傳出許多繪聲繪影的怪談,其中最讓人毛骨悚然的是1998年,有藏民在放牧時,在山腳發現登山隊員的遺體。這應驗了藏族的傳說:冒犯山神的人,會被留在山神身邊當7年的奴隸,7 年期滿,山神才讓他們從返人間,發現遺體時剛好是山難後第7年。 人說欺山莫欺水,在大自然面前,渺小的人類還是謙卑點好,我兩者都不敢造次。可以爬到雨崩村,就已經無憾了。 到了雨崩村,登山行程並未結束,休息一天後,繼續徒步幾條雨崩必走的路線:神瀑與冰湖 在爬冰湖線那天,沿路聽人說,前一天冰湖線暴雨,傾盆大雨導致山路變成小瀑布,而且還下冰雹,許多登山客都在途中摔成一團,狼狽不堪。 我不禁暗自慶幸,此行雖不算順利,但運氣還是不錯的,三個月前規劃行程時,誰知道天氣如何?然而整趟旅程都沒有遇上必須作出重大更動的行程, 也許冥冥中自有山神在保佑。 說到這點,當然也要談談雨崩在藏人心目中的地位。 草木山川皆經書 雨崩的由來有許多說法,其中我最喜歡的,大概就是以下這個了。 「雨崩」在藏語中意為「經書」,藏在雨崩村的一塊巨石中。經書由卡瓦格博雪山的神靈保管。一天,神靈一時疏忽,佛經從山中散落在此地。飛舞的經頁化作了雨崩村的山川、森林與河流。 這美麗的神話提醒前來朝聖的登山者,一草一木都是經書,無論風雨都充滿靈性,因此,在雨崩徒步,本身就是一場傾聽奧秘的朝聖之旅。 雨崩分上雨崩村和下雨崩村,兩村比鄰相望,我在上、下雨崩村共住了五天,沒爬山時,就坐在陽台凝望鄰村炊煙裊裊,遠山含笑。人生至此,還有什麼好遺憾的? 後來想想,當初讓我擔心的西當村封路未必是壞事,它成了一道門檻,阻擋養尊處優的觀光客。只留熱愛徒步者進來,讓雨崩出現難得的安寧。我可以預見,再過一陣子,進入雨崩村的路修好後,觀光客一窩蜂湧入,這個與世隔絕的秘境,再也回不去他的純淨和神秘了。 我當然無權對這裡的生活指指點點,對生活在當地的人們,或許交通方便是好事。我只是過客,無力也無權置喙什麼。 臨走前,貼心的民宿送我一個可以驅邪避兇的五彩金剛結,小小一個結繩,卻帶給我莫名的感動,我將它繫在背包上,它仿佛是這段旅行的註腳。一直到旅行結束之後,每每見它,都會想起這段旅程中的波折、出發前的擔心、過程中的疲累和完成時的感動,它仿佛在提醒我,這世間仿佛沒什麼好擔心的,與其憂慮,不如欣然接受每一件發生的事,才無愧於生活。 下山時,我不時回望這片淨土,也許我不會再回來,也許再見時已是滄海桑田,至少我的回憶都藏在五彩金剛結裡。

圖:下雨崩村(左)與上雨崩村(右)兩村遙遙相望,雞犬相聞。

圖:上雨崩村可愛純樸的村民

圖:上雨崩村

圖:冰湖線徒步

圖:冰湖線徒步

圖:笑農農場

圖:笑農農場

圖:冰湖線徒步

圖:冰湖 圖:冰湖

圖:冰湖

圖:冰湖

圖:在下雨崩,我的背包和我的五彩金剛結 Part 1 |

| 最新創作 |

|

||||

|

||||

|

||||

|

||||

|

||||

| 最新影像 | 6 本 1292 張 |

|

|

|

|||||||||