字體:小 中 大

字體:小 中 大 |

|

|

|

| 2006/05/24 01:36:46瀏覽2414|回應7|推薦0 | |

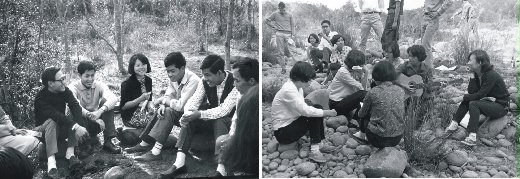

校園中有兩條乾河溝,大致與自西向東呈坡地走向的校地平行。第一條深約二至 這條乾河溝大致形成大學南邊的界線。往西,它會經過相思林和番薯田、經過後來的別墅區、再經過大片的製糖用的甘蔗林,一直到達我所猜想的源頭──坪頂一帶。往東,它經過校園的生物館、藝術館﹝後來變成音樂系館﹞、女生宿舍、校長公館、資深教師的宿舍區,後來的東海農場等處然後逐漸順著地勢下降。 我從未走到它的源頭,或者終點。因為這類乾河溝固然是地表上一種有趣的變化,但是沿著它走上半小時卻是既單調且乏味的。整個大度山台地都是由貧瘠的紅土組成,據說只適合種植番薯和花生;但就我記憶所及,實際種植的卻是番薯和甘蔗。如果你站在夢谷邊緣檢視,你會看到河溝兩側除了紅土,就只是磚塊大小的卵石。這兩種材料顯然形成極佳的結構作用──許多乾河溝的側壁幾乎是垂直的,深約二至 谷中的卵石有些被取來作為各學院基牆的側壁,搭配上那兩排愈長愈高大的榕樹,而對文理大道形成莊嚴而經典的空間格局。許多年的畢業生行列自這裡走過,對他們是既得意而又傷感的時刻。不過,一旦當學校瞭解學院基牆的這種精神作用之後,自工學院開始便省去其側段及後段。有一度我總猜想學校何時會完成它,但終於發現其不符現實。 當然,學生們總有辦法走下乾河溝,也總有辦法在夢谷中找到一片寬敞的地面來辦些活動。當年各系或社團從不失敗的活動之一就是「夢谷烤肉」。由於大度山一帶秋冬季風很強,而乾河溝內既平坦又可擋風,所以在夢谷烤肉、或者烤番薯對當時物質條件普遍較差的年輕人而言是很自然的事。 記憶中的烤肉活動總是在黃昏開始,由一縷炊煙宣告著美好的夜晚即將來臨;有人搬大石塊充作座椅、有人急著安排食物、有人開始煮湯、更有人早已出發去迎接別系的女同學。總有著吉他伴隨著諸如Dona, Dona或Lemon Tree等歌聲撥動起大家的熱情。夜色漸暗,歡笑更濃,等到末了瓢湯見底,有時竟然會發現一顆黑夜中不知何時被人踢入的卵石!在那生澀的年代裡,一個個單純而樸實的年輕人就這樣得到很大的樂趣。 烤肉是團體活動,而烤番薯則常是三五個人的「打野外」活動。像我這種都市人第一次學做土窯烤番薯就是在那個時候。至於番薯的來源,見著農人時就買,見不著農人時就只能不告而取了。那時就也顧不得洗乾淨,一夥人開始找乾硬的小土塊,堆成直徑約40公分、高約50公分的小土窯,在裏面用枯枝生起火來。待窯內土塊燒到通紅,就弄熄了火、取出灰燼、放入番薯,然後用腳輕輕把土窯壓平。待熱度略低,就可取出番薯食用。 在夢谷北側而大略與之平行的另一條乾河溝,有人稱做太陽谷。這谷雖不若夢谷有名,但卻與校園關係密切。太陽谷中樹木較多,穿越大部份校園。最深處在學生交誼廳西北側的橋下,深約 橫跨於這兩條乾河溝上的,有兩種橋。一是普通的水泥橋,另一種則較特別——我們稱為口琴橋。口琴橋其實是運送灌溉用水之渠道,渠道的正上方開了一列方口,故得此名。雖然對人們通行並不方便,但是其造型則較特殊有趣。在傍晚或月下依靠著口琴橋而坐,把腳懸在橋外,一面聆聽橋上細細流過的水聲,一面與好友閒聊,是多麼美好的回憶。總有一個關於女鬼每當夜晚在橋邊泣訴的傳說,但誰也沒有遇上。口琴橋,以及某些寬僅十來公分懸於谷地上方的粗水管,多半沒有護欄,其實是有點危險的;但是那時也沒人管它——冒點險,像走鋼索般地就走過去了。真要運氣不好摔下去,就得麻煩點繞遠路,也沒聽說有人摔得多嚴重。 從校園連接到南邊的田野,總共有三座橋。最西的是在藝術館(後來改為音樂系館)後側,中間那座是在女生宿舍後側,而東邊的則在偏東南的教員宿舍旁。回想起來,當初要沒有這些橋連接到校外,我們將失去多少向外探索的機會!我後來與安國的晨跑可能也必定要大為失色。夢谷的寬度剛好無法一躍而過,若沒有這幾座橋,倒算是校園極好的天然屏障。 一年之間,很少有幾天能見到乾河溝裡有水在流動。通常總是在大雨過後,乾澀的校園才稍有一點溼潤。有幾次我剛好在戶外,就聽到黃泥地上一陣子悉悉梭梭的聲音,雨水很快就滲透到泥土中。除非梅雨季節連連下雨,才能見著夢谷中有一股細流;那真是叫人驚喜,可也是多麼短暫。我曾站在夢谷邊緣,想像這可能需要幾百年才能沖刷出來的地形變化;而又何其有幸,能夠躬逢其盛。 在太陽谷北側,一二年級男生宿舍之西,是校園中的一片邊陲之地,人煙罕至,雜草叢生。有一次我很偶爾地在這裡看到了三個洞穴,應該是當年侵台日軍挖掘的;洞穴的剖面呈拱形,寬、高各約 國外許多歷史悠久的校園,常選在有山為景而又有河環繞的土地,再蓋上幾棟典雅的建築,便能形成具有濃厚人文氣息的學府。我的校園土地是市鎮捐贈,但既有大度為山,又有這兩條乾河溝環繞,雖然無水,我不能期望更多了。

|

|

| ( 心情隨筆|校園筆記 ) |