字體:小 中 大

字體:小 中 大 |

|

|

|

| 2008/01/15 11:46:14瀏覽2329|回應0|推薦0 | |

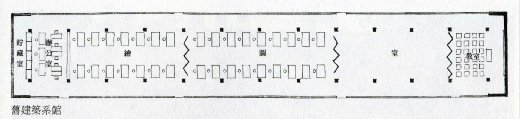

我剛讀建築系時(1967年),系館座落在工學院以南的乾河床邊,是一棟長六十餘米、寬十米的白色長條建築物。西端是小教室,東端原為儲藏室後改為辦公室,中間的開敞空間就作為一到四年級的繪圖室。這棟建築物最特別之處,當然就是其倒傘形的薄殼屋頂。自室外看,粗與一般建築無異;但自室內看,卻特具曲線的柔和美感。我最初的印象只覺得它非常特別,還不知道這其實已是一棟很精緻的「現代建築」。系館除東、西兩端為實牆外,南、北均為大片門窗,其上方僅以一圈玻璃做收頭,薄殼屋頂是獨立於外牆的。 當時工學院還在施工,我們除了國文、英文去文學院,一般工學院必修課和部分本系課都在理學院上課。由於小班的緣故( 我們十三屆畢業時僅十六人 ) ,物理、微積分等課是與化工、工工兩系併班上課;在成績上建築系同學總是掉在後面三分之一,不及格需暑修的相當多。會有這種結果,倒不能說我們不如別人;因為這兩門課在他們是重課,對我們而言還得排到基本設計之後。 基本設計課的作業煩多但有趣,在今天看來比較接近工業設計;老師教得認真,我們也全力投入。這門課到大二以後就轉變為建築設計課,可以說是建築系的核心課程。記得有一、二次設計課評圖是搬到藝術館的中庭,在陽光和樹影下評圖,我很覺得新鮮有趣。我們大一畫石膏像、大二的繪畫課也都是用藝術館;我們與那棟建築物是很有感情的。分散到各處上課,一開始很不習慣,但這也是認識學校的辦法。到了大二上測量課時,我們已經能熟練地辨識方向,用儀器中的望遠鏡觀察自文學院大台階走下來的女生們。 那時全系四個年級,只不過六十來個學生。在系館中,每人分配一張全開的大圖桌和能上鎖的櫃子,空間上的寬裕可能是當年最好的。在炎熱的夏季,門窗全開,並不覺得悶熱。靠窗工作的同學常擔心的是隔夜的驟雨,把一張快完工的圖紙潑上灰墨點點。在我大一時,全系的圖桌安排大致上是井然有序、且一目瞭然的(與我後來參觀Mies所設計的IIT的Crown Hall相當類似),只有少數學長用夾板、布幔隔了幾個小間。現在回想,那種簡單的長方形空間、那種圖桌的安排方式,當然還有建築物大片門窗所特有的透明性,其實就是現代主義;人與人之間是明朗而無隔閡的,個人的私密性很低,但是團體的認同感較高。 大一時功課煩重,敏輝兄與我常在晚上到系館工作。偌大的空間只有我們兩人,而系館又在學校僻靜的一角;有時一陣風吹過,學長隔間的布幔飄盪,每每令人不安。待最後熄燈離去時,面對一片死寂的黑暗,又想起校園流傳的鬼故事,我們總要抱足狂奔,一路逃回寢室。 當時做設計都用丁字尺,遇到圖板左側不平,畫出的線條常不能平行;在紙鎮出現以前同學都習慣裱紙在圖板上,待設計圖完成後再割下邊緣,洗刷圖板。在針筆出現之前用的是鴉嘴筆,時常不當心就會有一滴濃墨滴在將近完成的圖紙上,還得費神做由刮皮到開刀不等的修補。這些瑣碎的事常耗去不少時間。那時還有不少輔助工具:三角板和可調角度的三角板;一種可折疊展開的木尺是用來放大和縮小圖面;可畫大圓和橢圓的工具;專門寫英文、數字和符號的兩種尺規;可蓋出各種樹形的大小印章等等。十二屆以前的學長多半有畫透視圖再上水彩的功夫,到我們這一屆因王體復老師帶頭示範,就開啟了紙板模型的新潮流。許多做模型的小技巧都是逐漸摸索出來的。由於態度上兢兢業業,我們那一代的模型完成後都牢固好看,但平立面圖則往往較學長們遜色,更不必說彩色透視圖了。由於上述諸多麻煩事,往往一套圖加模型總要七、八天才完成,不似今天學生兩、三天就了事。與今天凡事都用電腦相比,我們以前去系館總是肩扛丁字尺、手提各般工具出門,那一身行頭可是有趣得多。 我們三、四年級時,夜晚到系館工作逐漸形成氣候。這時設計課的老師已普遍要求以模型代替透視圖,而製作模型需要較大的工作空間;同學們逐漸習慣在晚餐後回到系館、然後在午夜疲勞地返回宿舍。疲勞、但卻很快樂-因為工作、互相討論、互相聊天和發舒感覺已經增長了彼此的友誼,而苦中作樂更讓同班同學親如手足。待在系館的時間愈長,私密感的需求就愈高,於是我們也開始建構自己的小隔間。就這樣,夜間的系館成長出一種特有的文化,此起彼落的小錄音機播放著後來被稱為黃金六十年代的西洋流行音樂;女同學偶爾會帶小鍋子來、在深夜給大家煎一塊法國土司;過度疲勞的人會鑽進某次作業留下的大木盒子裡小睡片刻。直到有一晚我們吃完宵夜回來,發現「大個」蕭性學弟高坐在圖桌上吹小喇叭,高昂的聲音打破夜晚的寧靜;我後來知道,就在那時候,現代主義已自我們身邊悄悄溜走了。 建構小隔間,固然增加了私密性,但也增加了藏污納垢的死角。今天,許多建築系館破落如游民居所,每令校方頭痛,我們當年或為始作俑者。但是回想我四年級時,我們的做法似乎並不差:那時我們去買了十來枝龍竹,依照系館的柱位拉出幾個框架,又買了許多竹簾,懸掛在龍竹之下。竹簾的下方懸空,既透氣又易於打掃;竹簾的上方約略高於人眼,自外面看不進來,自隔間內卻一目瞭然。唯一沒有計畫好的,是那位高大的Dillingham先生,能直接將頭伸入隔間內觀察我們,令大家無所遁形。 有一年初夏,校園一帶金龜蟲成群為害。道路上遍佈被踩爛的蟲屍,異臭難忍。系館夜間燈火通明,正好吸引它們前來。一隻隻蟲子落在圖桌、模型甚至是衣服上,實在不勝其擾。那時常用的一種可夾在圖桌旁的小燈,其半圓形燈罩恰可對付此蟲:我們將燈罩朝上有如碗狀,每抓到一蟲便丟入燈罩中,幾秒鐘後蟲即燙死,再將燈罩轉朝下將蟲屍倒入垃圾桶,一個晚上每人總會有二、三十隻的捕穫。那一年,畢業生無法期盼鳳凰花開,因為鳳凰花、葉早已被啃實一空。 在一個寒冬又多雨的夜晚,大家又在系館工作。由於天候的影響,出外吃宵夜已不可能,而那晚註定又將是一個漫漫長夜。一位訪客忽然出現(我已忘記他是個對建築素有興趣的朋友,還是個轉系生),來觀看我們的工作。或許是我們的專注打動了他,或許恰好有某人喊著腹中空虛,那位訪客倏然離去;一個多小時後,他和另一個朋友自城中帶著十來份發燙的熱狗,來慰勞我們。我深知做那件事很不簡單:那時餐館早已打烊,那還是個既無速食、又無夜生活的年代。1970年的某個深夜,我永遠記得曾有過的一個夜晚。 畢業多年,舊建築系館早已撥給他系使用,外觀被改到不成樣;我有次經過,竟然認不出來。景物全非,我們的回憶亦將模糊,我故寫此文以記之。

|

|

| ( 心情隨筆|校園筆記 ) |