字體:小 中 大

字體:小 中 大 |

|

|

|

| 2023/12/27 14:41:04瀏覽1468|回應0|推薦3 | |

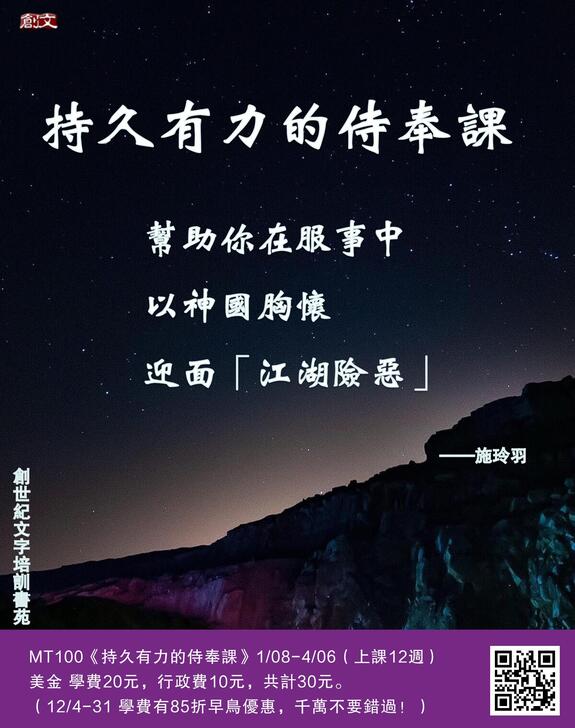

你有走迷宮的經驗嗎?當在其中繞來繞去都找不到出口時,迷宮中的人往往會心生懼怕。那麼,作者的迷宮是什麼呢? 事奉路上,如何面對「江湖險惡」,從善始,善工走向善終?歡迎查看文末海報,瞭解MT100《持久有力的侍奉課》(12月31日前報名,可享早鳥優惠85折)。

有種迷宮建造在玉米田裡,設計者把長得很高的玉米田割出迷宮通道,甚至整體設計成一些圖案,比方恐龍、小孩與狗,讓參與者在迷宮中繞來繞去,透過對地圖的猜測和路上的暗示,以及對方向感的掌握,去尋找出口。 這種玉米迷宮通常在秋季開放,成為很多家庭、情侶、同事、朋友共同歡樂挑戰的活動。 美國加州首府旁邊有個原本默默無聞的小城迪克森(Dixon),自從造了一座63英畝(約25.5公頃)大的玉米迷宮Cool Patch Pumpkins Corn Maze之後,聲名大噪,曾經兩次攀爬金氏世界紀錄(Guinness World Records,又譯吉尼斯世界紀錄),成為最大的玉米迷宮。 你能想像置身於3,659,040株玉米當中的感覺嗎?在撲鼻的乾草味中穿梭,偶爾聽到窸窸窣窣的風聲,抬頭有那麼一線天,低頭是自己那雙沾滿沙土的鞋。讓人想起外星人電影,想起穿越劇,感覺昨天離自己怎麼如此遙遠。

我和家人曾經去過一個小號的玉米迷宮。記得車在荒野中行駛,突然被一片金黃攔住眼簾時,我的心一震,整個人好像跌入了極簡攝影作品裡。 門口那個帶著大草帽、長著鷹鉤鼻的男子喃喃念著:「現金,只收現金。」在這刷卡、用app付款的時代,簡直就是時光隧道口的守衛。 「地圖?」收了錢,男子從布袋裡抽出一張印刷粗糙的紙,老公立刻伸手去接,我對他皺眉道,「這是娛樂啊!拿地圖不就失去了樂趣。」 他不理我,把那張紙謹慎地折好收起,臉上的表情我太熟悉了:以防萬一,等一下别來找我要。 剛走進去時,被高聳的從淺黃到深金的顏色環繞,風吹過來時,彷彿走入童話般。青春期的女兒興奮地在黃金浪潮中若隱若現地拍照,兒子則緊張地看著後面來的遊客,拼命喊著:「讓路啊!讓路啊!先讓人家過吧!」 等興奮的火花噴完,我們開始往前探索。走了一陣子,老是此路不通。漸漸周遭的少女金黃開始黯淡,彷彿一夜蒼老了二十歲,搖身一變,成了叉腰盯著遊客不耐煩的婦人。 「這路是不是越來越窄呀?」我喃喃自語。「可能看不到出口的路都嫌窄吧!」我又自答。 漸漸,我們一家人散成了孤單一人,大家都各自找路去了。剛開始還彼此喊幾聲,後來不知是走遠了,還是太沉迷於自己找路,或是不想再為了該向左還是向右起爭辯,我們都太專注於自己的「出路」,而丟掉了對方。 剛進迷宮時,看到過一個標示說,要注意這一路上的暗示。當時我可驕傲了,想著就這麼點把戲,不就是此路不通走別條,繞來繞去就會繞出去嗎?還需要什麼暗示呢? 看著時間越拖越長,腳步像綁著鐵塊那樣沉重,走來走去,好像是在同樣的路上繞,問題是,每條路看起來都差不多啊!我後悔這一路沒留下什麼記號,若要放棄走回頭路,也找不到出口。

忍不住拿出手機打電話給女兒:「你出去了嗎?」 「是啊!媽咪,你應該快了吧?」 「快了......嗯。」我咽了咽口水,把虛偽吞掉,「其實我不知道自己是快了還是慢了。」 「什麼?!媽咪,你在哪兒?」這女兒沒白養,聲音裡的急促讓我的焦慮有了安置處。 我努力觀察四周,想給女兒一個最好的答覆,無奈,看半天,我答:「我在玉米田裡,四周,都是玉米植株。」 很多文章的起頭都是迷宮的入口。遠遠品著書寫的可能,靈風穿過內心的一些感受和回憶,如同在曠野中隨風擺動身段的玉米植株,如此誘人靠近。 沒動筆之前,那片金黃色的玉米田在心中哼著小曲兒啊!文字的世界都亮起了五顏六色的燈,迎接自己前往。 寫作衝動(或靈感,或感動)來時,往往有一個入口,就出發了。 2017年諾貝爾文學獎得主石黑一雄不是說過嗎? 「它們時常是一些小小的、並不光鮮的時刻。它們是無聲的、私密的啟示火花。它們並不常見,而當它們到來時,也許沒有號角齊鳴,也沒有導師和同事的背書。它們時常不得不與另一些更響亮也似乎更急切的要求相競爭。有時,它們所揭示的會與主流觀念相悖。」 「但當它們到來時,我們一定要認識到它們的意義。不然的話,它們就會從你的指縫中流失。」 就是這樣啊!一次次,我搶著時機動筆,不在乎可能會在迷宮裡繞多久。事實上,我就是那個抱到嬰兒就忘了產痛的娘,每次開寫,尤其禱告到熱血沸騰之後,那初期擺在眼前的各條路,都是選擇,都是自由。 創作,不就是這樣嗎?一邊走一邊找路,一邊走一邊探求往哪兒走,才能繼續把文章流暢地寫下去。 大綱?沒必要。 計劃?太不浪漫了。 整體的構想?求神帶領囉。 有靈感就可以勇敢,誰怕誰。 但寫啊寫的,漸漸覺得自己的思想在繞路了,文字在重複了。寫來寫去,好像都在表達差不多的意思,就像迷宮裡的路,都長得差不多啊! 怎麼一開始覺得很多可以寫的,現在卻變成了捏在手中的海綿蛋糕,一用力,就只剩下一點點? 剛進玉米迷宮時,明明感覺走進了一個童話世界,怎麼越走越無聊?抬頭低頭向左向右,看到的都是玉米,還是玉米,唉——全是玉米。 玉米田有什麼好玩的?我開始懷疑,也許這主題真沒什麼好寫,也許這感動只是一句話就可講完,也許這個聖經故事沒自己想像中的那麼多情節可以發展。 也許我想寫的只是別人眼中的陳腔濫調,不值得再製造出一篇來囤積。 懷疑完初衷,接下來開始懷疑自己的能力。明明是個沒方向的路癡,進什麼迷宮呢?還跟人分享了自己想寫什麼,報告寫作同伴們自己正在寫什麼,甚至還答應了稿約。這下子好了,找不到出口,連入口也回不去。每天打開電腦,盯著螢幕,就開始寫一百個字刪除一百零五個字。天天問,當初具體想寫什麼?已經問不出個所以然來。

那天,我終於在玉米田的某個角落垂下肩來,深深地吸一口氣。 外面找不到路,裡面要先走出自己的情緒迷宫,急着找出路,有时候只會更讓自已在原地被負面情緒捆得動彈不得。 迪克森玉米迷宮的設計者馬太說:「不少遊客花好幾個小時,走到天黑,只看得見玉米,其他什麼也沒有,會越走越怕。」 本來他們只要在走過的路上放下一點記號,不要去重複走那些走不通的路,然後肯花時間和體力,總會走出去。但是,當地警長卻說,這些年間,還真的接到過從玉米迷宮撥來的緊急求助電話。而當他們派人去幫助時,也會注意別讓臉色蒼白呼吸急促的遊客感到太尷尬可笑。 的確,作者害怕會被抽掉文字氧氣,我們很期待有一條路如天梯一樣從天而降,直接把自己帶出困境。 但迷宮裡沒有飛機航道,出路,就在自己的腳可以走到的地方。同樣,作者迷路時,也可以回到自己已經寫出來的段落,以及曾經出現的想法和感受當中,重新整理出次序,找出還未嘗試的角度去延伸發展主題,或是在原來的想法裡加入生動的例子、故事。 看起來類似的路,在迷宮裡,只要是沒走過的,就是一個通往出口的機會。

那天,在玉米田裡,我總算不恥下問了:「你——怎麼找到出口的?」 善良的女兒先同理地告訴我,她本來也繞不出來,後來開始觀察周遭,發現玉米雖然長得都一樣,但仔細看,有些玉米還是不同,比方,有的裡面夾著一小塊塑膠布,有的後面有根木棍子撐著。這一點點差異,燃起了她的好奇心,也帶來了希望。她相信這是一種暗示,只是,要怎樣解讀這些暗示,仍然需要在錯誤嘗試中探索。 在類似中找差異,然後去建構出一些可能的方向,這不單是在玉米迷宮裡女兒分享給我的建議,也是寫作迷宮裡的功課。 我想起另一位諾貝爾文學獎得主略薩說: 「儘管寫作讓我頗費力氣,它讓我流下豆大的汗珠,並且像所有作家一樣,我也時常感到江郎才盡、想像力枯竭的威脅。但是,一生中沒有任何一件事比月復一月,年復一年地去構建一個故事更令我感到享受。因為這個過程意味著從一個模糊的想法,一個記憶中收存的某次親歷的景象,發展成為一種忐忑,一種熱情,一種遐想,而後又形成一個計劃,最後變成一個決心,決心嘗試將這層薄霧一般浮動的幻影變成一個故事。」 如果連這樣一位大作家寫作時仍然經常感到江郎才盡,想像力枯竭,那我這迷宮裡的困境不就太正常了嗎?

在數次拯救迷宮遊客的經驗中,員警們發現,造成遊客驚慌放棄的主要原因,正是他們原先預設得太簡單,以為輕易就能在很短的時間內找到出口。所以當他們被迷失感籠罩,又看到時間的投資超過預期時,就會非常害怕,以為自己一定是出了什麼意外。 我在實戰寫作課裡,也看到初學的作者常常掉到類似的期待落差裡,以為只有自己需要花這麼多時間和精神苦思,別人都是輕而易舉,下筆千言,從而定義自己可能沒才華沒恩賜沒呼召——還是繳械投降放棄吧! 其實也不單是初學者,我在成為出書作者之後,仍屢屢深陷文字迷宮裡出不來,而想放棄手邊正在寫的文章。還好,有次讀到村上春樹《身為職業小說家》裡寫著: 「能夠持續寫小說三十幾年的作家,在觀察事物時,都有種『慢』的特性,或者說是『不聰明』的處事過程。細細地看,但不是立刻就評斷一個人或事物,只是試著看得更深入。」 我深深地被提醒了。 寫作的人,就是要願意「慢」。慢慢地挑選一個最合適的詞,慢慢地整裝出一個濃淡恰好的句子,慢慢地調整人物的表情,慢慢地為背景上色,勾線。 我驚覺這是一種對上帝的承諾,一個平常幹起活來快而俐落的人,坐到書桌前願意慢,這是文字僕人的忠心,是我的委身體態。 慢,和拖延不同。前者,是拒絕「完成」的引誘,去承擔時間和力氣的耗費;後者,是允許自已分心、出走、逃避沒成就感的不舒適。 自此,我跟上帝有個約,每一個迷宮都要走完,每一篇文章,無論多慢,多掙扎,寫得多踉蹌,都要寫完。

喜歡迷宮宮主馬太說的:「迷路,其實是迷宮存在的意義。」 透過迷路的經驗,去學習克服情緒障礙,面對挫折,跳脫自己的單向思維,堅持嘗試到底。 在迷路時,重新珍惜有伴同行的寶貴,願意主動讓人知道自己困窘的現況,不恥下問。 人生如此,寫作,亦是如此。 帕慕克在諾貝爾文學獎頒獎典禮的演講裡說: 「作家的秘訣不在於靈感——因為誰也不知道它來自哪裡——而是靠固執,耐心。有一句老話,就是用根針挖井——」 這份固執,讓作者不是因為好奇,很久才去挑戰一下迷宮,而是才從一個迷宮衣衫襤褸地走出,回家洗個澡,睡場覺,換身乾淨衣服,又開始靠近另一個迷宮的入口。 -END- 作者簡介 馬睿欣 電子工程學士,富樂學院碩士。一生鍾愛寫作。曾任《宇宙光》、《真愛》雜誌專欄作者,文章發表於兩岸雜誌報紙、自媒體號等。過去幾年主領「用心生活」線上群,透過文字去影響近萬名學員在不同人生階段(單身到成人子女的父母)的現實生活中認識真理,活出真理,享受真理。著有散文集《遊子足音》、《管教的智慧》、《理家理心》、《直面網路》、《書蟲落網有出路》(合著)、《養育模式大逆轉》。 課程推薦

|

|

| ( 創作|散文 ) |