字體:小 中 大

字體:小 中 大 |

|

|

|

| 2023/01/11 12:01:17瀏覽989|回應0|推薦4 | |

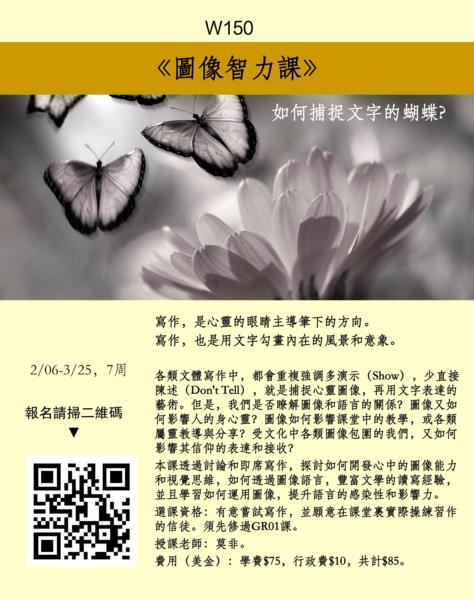

作者的創意可以像小鳥一般自由飛翔。然而,創意怎樣可以不被傳統所局限,同時又可以美好而純全?創意又怎樣才能變成創作呢? 寫作即是用文字勾畫內在風景和意象。如何捕捉內在圖像?歡迎查看文末海報,瞭解W150《圖像智力課》。

起初,作者裡面有隻關不住的小鳥,必須要放出籠外,在天空飛,才會快樂。當它回籠時,總是貼著作者的心喃喃私語,經常霸氣指揮心的方向。作者的心有時會跟小鳥辯論,有時會投降。小鳥既是作者最喜歡的好友,又是最讓作者失控的損友。 信仰蜜月期,聽到有人遲遲不敢接受救恩,原因竟然是怕之後會被限制在框框條條裡,從此「動彈不得」地過日子。我感到驚奇,趕緊跑到阿爸父腳前,瞪大眼睛問:「會嗎?」 信主,不是小鳥從籠子飛到天空,小魚從一缸水潛入汪洋嗎? 不是人的有限被釋放進入祂的無限嗎? 我們要經歷的,不是「眼睛未曾見過,耳朵未曾聽聞,人心也未曾想到」的嗎? 信的人,不是連死亡都攔不住他了嗎? 不是超越了今生嗎? 有比這個更自由的自由嗎?怎麼會是限制? 不認識祂之前,心裡總有一種懼怕的聲音在警告自己「小心,小心,小心啊!」,卻不知道該小心什麼,該怎麼小心。這成為生活最大的轄制,也成為想像力展翅時不斷硌疼翅膀的牆。 因此,認識那位首先的和末後的之後,我竊喜:這下子安全了,前後左右有祂環繞,這——不是自由了嗎?我才要興奮地開始讓想像力飛奔呢! 半百之後,回顧十幾歲初信時的這些想法,不覺得幼稚,只感歎,人哪,為何要花這麼多年的歲月,才能領悟到真理本來就沒那麼複雜。

愛寫,當然從團契或教會刊物起步。我的文風向來不屬辛辣派,個性也不反骨,但天性對框架比較弱視,沒辦法好好待在盒子裡思考。於是很快就發現所謂主內文章的公式化,對制服體的寫法不感冒,老想從普遍的模式出走,從大家都在討論的主題中分枝出去,又不喜歡重複太多人用過的語調。 創作,應該沒有「合群」的問題吧?!我暗暗地告訴自己。 那個年代,在遙遠的國度裡,沒有前輩引路,也沒有同伴壯膽。還記得那時我寫了篇見證,開頭是一個孩子迷路的劇情,有對場景的敘述,還有差點被車碾過的衝突。 「這是見證嗎?好像讀小說喔!」有長輩對我說,我羞澀單純地當成讚美收下。 通常只要投稿就會刊登的教會環境,對年輕、剛信主的作者總有許多接納。怎麼寫,怎麼被鼓掌。偶爾長輩露出蛛絲馬跡,透著某種不習慣,甚至不舒適,我也聽不懂。 直到有人憑愛心說了更誠實的話: 「其實平鋪直敘講清楚最要緊,繞來繞去反而讓我這種沒文學涵養的人看不懂。」 「十字架的資訊是目的,太『散文』會模糊焦點。」 「高舉基督就好,講那麼多人的事,分析來分析去,不就是罪人嗎?沒必要。」

這些評語在作者非常青澀的寫作少年期,有影響,但非打擊,因為我在摸索。只相信盒子裡面和外面都是空間,既然自知不足,理性靈性都拿不出有力量的回應,那就不堅持吧,也許保持對話,就是創作者最好的姿態。 寫了一段時日後,血氣上升。一次在教會週年盛大慶典中,很榮幸地被指派去寫創辦牧者的故事。當時我已經正式寫作發表文章,總編先對我的文字能力給予很大肯定,且沒有告訴我對那篇文章有何期待。小女子很感激能被信賴使用,於是花了好多時間先去採訪記錄,然後開始思考如何寫。坐在電腦前,感覺創意就像個穿上飄逸舞衣的仙子在電腦螢幕周圍跳啊跳,每次轉到面前,就對我眨一次眼,邀請我與她共舞。 連續幾個夜裡繞著採訪出來的原型故事轉,驚歎天父如何奇妙地陶塑一個生命,也懇求阿爸帶領我,當我從不同角度去聆聽,去思考,去凝視時,用文字呈現真相,也用文字帶著讀者挖掘出埋在事件裡的豐富啟示。 截稿日期前,我小心翼翼地交出文章後,總編說會拿去給受訪牧師看看,之後就再也沒得到任何回應。我以為特刊出版碰到了什麼困難,為了不讓編輯為難,沒敢開口問。約半年後的一個主日,突然發現招待在發送週年特刊,回家趕緊拿出來讀,我寫的文章出來了,但嚇我一大跳,因被剪裁得面目全非,好像一張畫出門,送回來的是被撕碎重新構圖,再黏在白紙上的另外一幅畫。我讀了又讀,才發現編者只留下「內容片段」,不在乎文章的完整性,也不要任何文字技巧或編織的創意。 肉煮熟了擺盤上,大家啃吧,不必紅燒也不要煎炸,連白切肉的蘸醬料也省了? 那是我第一次發現,在創作的過程裡,作者還要用創意來消化可能碰到的任何回應,否則,很容易放棄這條路,蜷在傳統的框框裡,從此佝僂。

創意是一種彈性,讓作者能在固定的範圍裡不被僵硬化,得以重新塑形,被拉扯,甚至鑿洞。 文學藝術工作者談起創意,要口沫橫飛不難。倘若文字工人的身份在先,創作時就無法抱持「那是我個人的自由,與你何干」的態度。 我一直覺得文字工作者像先知,必須敏感於上面來的資訊,同時,也要帶著資訊行走在領受的人當中,有時候被拒絕、鞭打,有時候耐心地等候領受者成熟到能夠打開耳朵。 看過一些文學藝術工作者在創作路上真實經歷被砍手砍腳,到最後真的走上離家出走的路,心裡既心疼又無奈。還好漸有更多群體成立,正是為了保護這群被視為格格不入的小羊。除給予他們足夠的發揮創意的空間之外,也在靈性上餵養他們,在關係上滋潤他們,讓他們不再繼續成為有家卻待不住的浪子。 我想多數人並不想用創意來叛逆或對抗,可是在信仰群體裡寫作,有時會被如此誤解。因此,除了堅守真理的屬靈大家長需要更新,謙卑看見自己有成長的可能,願意更深認識賜予人創意,並且充滿創作熱情的阿爸父,主動給予家中一些創意流動的空間外,創作者本身也可以拒絕用叛逆批評或躲避的方式應對,做屬靈家庭的代禱者,抓住可以溝通或引導的機會,説明天國家人了解什麼是美好而神聖的創意。

當主內創作者本身不主動成為橋樑時,對這一領域不熟悉的家人往往很容易從新聞中、一些相關的負面成品中去接觸、了解創意,而產生更大的恐懼感。 我也曾把焦點放在自已創意的「活動空間」,面對某些信仰環境的推擠,則保持一個姿態,是拳擊手雙拳舉起,注視著對方,在擂台上跳啊跳地,隨時準備自保。 「反正你們也不懂,打破不了你們的八股,算了,孤掌難鳴!」不少創作者在心裡喃喃自語。 然後,網路時代來了,這下子,不但門窗鎖不住,連屋頂都差點被掀開。文字是網路的主要交通工具,這意味著作者們不再需要局限於一個屬靈群體的刊物,一個地方的紙本雜誌、報紙,更不必讓編輯決定什麼是創意,什麼是叛逆。 終於有個世界讓作者能不受限地被激發創意,並讓自己張開感官思想,自由奔跑在藍天下,被挑戰,被質問,被歡呼,被感動。太好了,太自由了。 然而,創作者能呼吸的地方多了,也代表思想的肺吸進去再吐出來的,可能是未經過濾的空氣。 創意可以是隨意,卻不是隨便。一個認真的作者,基於對文字的珍惜和對讀者的尊重,不該用自由的權利去凌虐自己的感官和思維,更不該讓靈魂在創意飛揚時被貶低成獸性的失控。 這些講起來容易,但人真的很軟弱,不知不覺就被影響,甚至被說服了,別人看到自己的改變來提醒,還死不承認,給自己找一堆理由。我願所有文字工人承認自己的軟弱,抓緊對真理的深鑿,和阿爸父日日同行,卻不要對創意失去勇敢的心。

常有人問:我似乎不是個很有創意的人,該怎麼辦呢? 聽過動畫片《埃及王子》那首感人的主題曲《當你相信》(When You Believe)嗎?美國著名作曲家斯蒂芬·施華茨(Stephen Schwartz)因著寫出這首歌得了奧斯卡金像獎。這位從為百老匯歌劇作曲到為迪士尼、夢工廠動畫電影寫歌的優秀作曲家,曾經在替迪士尼電影《鐘樓怪人》寫曲時,面臨創意枯竭期。於是,他去找另一位美國作曲家約翰·布奇諾(John Bucchino)訴苦。 這位好朋友聽完,只說了一句話: 「你只是太早開始做編輯而已!」 斯蒂芬·施華茨恍然大悟,他說,在創作過程裡,我們常不自覺地換帽子戴,有時候只是把創意赤裸地寫出來,有時候又轉成編輯,不停評估哪裡好哪裡不好。當自己太快太急想要把創意變為成品時,就讓創意缺氧窒息,無法生存下去。

的確,在尋求創意的階段,作者就是作者,不要急著當編輯,不要每次被觸動一下就急著問:這能幹什麼?能寫成怎樣的文章?我寫得出來嗎?讀者能接受嗎? 我自己也最怕在群體腦力激盪討論時,看到每次有人噴出點火花,就被急著追問那怎樣能燒成一盆不滅的火? 然而,到底什麼時候應該任創意飛翔,什麼時候該讓編輯出來說話呢?這需要創作者的經驗和成熟度,但如果因為完美主義或是其他因素,內在編輯在創意出發時就跟在旁邊嘮叨個沒完,的確會讓創意的腳越走越沉重。 美國這幾年相當受歡迎的作家鮑伯·戈夫(Bob Goff)多年前只是想寫本書,雖然他本身是個知名的公益律師、法學教授、烏干達共和國的駐美榮譽領事,擁有許多特別的人生經驗,但是要動筆,卻不知從何處著手。 如今已經出版了多本排行榜暢銷書的他,在接受訪問時提到,他的創意來自操練出來的筆記記錄。 每天碰到有趣的人,聽到一句有意思的話,發生一件異常的事件,去到一個陌生的環境產生了特別的感受,他就原汁原味地寫在小本子裡。在當下,他只是直接記錄,沒有次序,也不格外思考,或外加評論。看到什麼、聽到什麼、感受到什麼,就記錄下來,斷斷續續,隻字片語。

他說,事後翻閱這些「別人看起來一堆亂」的筆記時,雖然真正能拿出來成為文章素材的只是少數,創意的火花卻總有機會被點燃,甚至有些筆記記錄時只覺得是當下的情緒,卻在事後閱讀時,讓他看見情緒背後還有故事。 從前聽長輩說,當年爸媽說拍照都是要中規中矩地站直,面帶微笑,偏偏每張照片裡總有一個孩子的頭是斜的,手也不安分地放在兩側,臉部表情還變化多。再多看幾張照片,同樣一個孩子,就沒看過他的頭是正的。那孩子後來成為一個創意工作者。 雖然這不是個公式,但我的確也鼓勵想要尋求創意的人,在觀察或思考的過程中,不妨常常把頭斜個角度,有時向左,有時向右,有時踮腳尖,有時蹲下來往上看。 念大學時有陣子常坐在車子駕駛座上,把車椅靠背放低,望向窗外。有次把車停在路旁,前面就是一棵大樹,從我那個半躺的角度,透過車玻璃,看到陽光碎成鑽,藝術地鑲在滿樹葉子上。風吹時,每片葉子都擺動著不同的姿態,甩出不同的光影,還爭競展示著身上穿著的高級服飾。 那是我看過的,最華麗的葉子。因為我的頭斜著,換了一個角度。

創意,其實不等於創作。 從創意到創作,必須有紀律,有執行,有辨明,有擔當失敗、從挫折中學習的心志。創作是創意的大網收回後,把大魚留下,把其他雜物扔掉。 創意成為創作,必須被心檢視,被真理探照,那——從來不是一場胡作非為。 因此,要求屬靈群體給予我們創意自由時,也要自問:我是否有一顆乾淨的心去檢視得來的創意?是否有一雙明亮的眼,在真理的探照下去選擇,哪些創意可以進一步成為創作?哪些雖然新鮮有意思,卻必須捨去? 創意不是走到夜空下,等著一顆星子掉到身上。但作者的確渴望,許多夜裡,當他想要去仰望星空時,可以不被攔阻;而當他一次又一次空手而回時,也不會被質疑這樣做有什麼意義和果效。 我真心期盼屬靈群體對創作者醞釀創意的過程,能給予最大的支援。每一個創作過程,都是一個既脆弱又剛強的作者在徘徊。所以,做關心作者的人吧,那比盯著作者所做的事更重要。 然而我也承認身為創作者,我們有自己的這一份成長責任要挑起,才能讓美好的創意成型為有價值的創作。初級的創作者比的是誰的創意好,有深度的創作者,則在意有怎樣的生命去把創意轉化成創作。 不知為何,多年後,作者裡面那隻關不住的小鳥沒被歲月催出皺紋,仍出籠外,在天空飛,才會快樂。當它回籠時,也沒少過貼著作者的心喃喃私語。 但,因為那顆心的中央設立了王的寶座,儘管那小鳥仍愛出去放飛,仍愛回來通風報信,回家後,卻終於找到了自己的位置,會在聒噪之後,靜靜等候王的命令,讓心慢慢啟動。 -END- 作者簡介 馬睿欣 電子工程學士,富樂神學院神學碩士。一生鍾愛寫作。曾任《宇宙光雜誌》、《真愛》雜誌專欄作者,文章發表於兩岸北美雜誌報紙、自媒體號等。 近年來在社區講員、作家、輔導,教師幾種角色中來回。過去幾年主領「用心生活」線上群,透過文字去影響近萬名學員在不同人生階段(單身到成人子女的父母)的現實生活中認識真理,活出真理,享受真理。 著有散文集《遊子足音》、《管教的智慧》、《理家理心》、《直面網路》、《書蟲落網有出路》(合著)、《養育模式大逆轉》。 課程推薦

|

|

| ( 創作|散文 ) |