字體:小 中 大

字體:小 中 大 |

|

|

|

| 2021/04/22 03:07:41瀏覽409|回應0|推薦3 | |

結語與感想 大學畢業後,我就沒再參加過任何音樂演出,偶而只在朋友聚會中唱上一曲。我有自知之明,當年在合唱團是靠團體的力量,以我個人天賦,只能做個欣賞者,不可能娛人。國人向來不是音樂的民族,玩音樂的總不是主流;我雖然不能接受多數的流行音樂,但絕不輕視製作好聽音樂的人。我覺得一首打動人心的好歌,要比許多的政客學者們千百句話更有作用。可惜我們教育多年的偏頗,一般人對音樂的愛好仍多局限於流行音樂,好聽就好,不願意腦筋去瞭解。像近年流行的卡拉OK,任誰都可以開口唱上幾句,也不在乎有沒有創意及變化,是我非常不喜歡的。我以為有心學唱一首歌的話就應該下點工夫反覆多唱幾次,把歌詞也能記住,否則一路追著錄音字幕,不如不唱。因此我常寧可清唱也不願意唱卡拉OK。 我以為音樂要感動人是要有動力在的,同樣一個旋律給不同的人表達就可以有不同的味道,好壞高下也可分出。很多聽流行音樂的人可以輕易聽出一首歌曲的錄音是原唱還是翻唱,音色、技巧固然可分,強弱、快慢也都會有所不同。多數人會受先入為主的觀念左右,排斥後來的翻唱,以為不夠道地,其實那是見仁見智的。 以古典音樂為例,多少著名的曲子多年下來有不下幾十種不同指揮、不同樂團的錄音,甚至同一指揮也有多重的版本。我剛開始接觸時,找到了一張唱片就聽將起來,沒什麼好挑的。到美國求學那幾年,我以參加音樂俱樂部(music club)的方式收集唱片,也是目錄上有什麼選什麼。其中多數新的錄音和我當初聽的不同,一開始總不習慣,聽一陣子之後就又不那麼敏感,甚至感覺不出差別何在。當然多數著名指揮及樂團的演出都有一定水準,其詮釋也各有所本,喜歡與否就看個人的經驗及好惡。我從中得到的體認是音樂的再現不是一成不變的,演出者可以(也應該)有自己的表達方式;作為欣賞者也要以開放的心去體會,不必受限於既有固定的模式。 聽多了音樂的人,按心情選放樂曲的情況是很平常的;不同的時期,也會喜歡不同的音樂。早期我喜歡西洋古典音樂中熱鬧激昂的管弦樂曲(包括交響曲),讓人熱血奔騰,心情隨之舞動;我也喜歡器樂的獨奏或與樂團的協奏,為獨奏者的技巧詮釋而感動;我更無法忘情於人聲,無論是獨唱或合唱,尤以後者為多。但是好一陣子以來,我反而愛聽國樂,包括傳統及現代的創作。這種改變也是很自然的,音樂雖無國界之分,但一個人愛聽什麼音樂,還是跟每個人的生長環境及幼年經驗有關。 有一陣子我非常討厭所謂的中國藝術歌曲及民謠,認為是陳腔濫調,因為聽來聽去就那一些;但是我卻渴望聽到海峽對面中國人的音樂,包括抗戰時期左派音樂家的作品及後來的種種創作(包括樣版戲),這不能不算是一種補償的心理,越得不到的東西就越彌足珍貴。當年姜成濤的演唱吸引了許多愛樂者,除了他的歌喉不錯外,還有就是他唱的許多大陸民謠,是台灣不常聽到的。 像洗星海的「黃河大合唱」我早從蘇老師處就聽說有這麼一部作品,但真正聽到還是我出國後的第一年,在芝加哥唐人街的書店買到一張唱片以後的事。那是由嚴良堃指揮中央樂團演唱並伴奏的錄音,中國唱片社發行,但日期不詳,總之是在1980年之前[1]。還記得回到學校宿舍,同幾位台灣來的留學生一起聆聽,一開始慷慨激昂的朗誦:「朋友們,你到過黃河嗎?你渡過黃河嗎?你還記得河上的船夫與驚滔駭浪搏戰的情景嗎?如果你已經忘了,那麼你聽吧!」就嚇壞了一票從小在「反共」教條下長大的同胞。 [1] 我上網查了一下,發現那是1975年紀念洗星海逝世30周年的版本,以原詞演唱,具有歷史意義。該版本也是嚴良堃指揮中央樂團合唱團錄製〈黃河大合唱〉的最早版本(前後共有八版),由王冰朗誦、黎信昌男中音、郭淑珍女高音、肖銘炎與賈宗昌對唱。

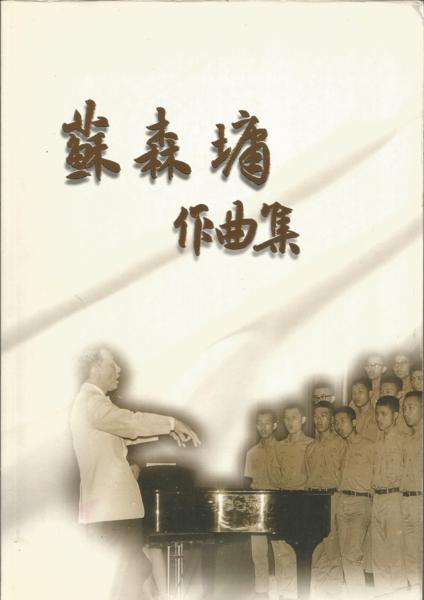

當時我還特別去買了費城及波士頓兩個交響樂團前後訪問大陸的紀念錄音,一張錄的是由「黃河大合唱」改編的鋼琴協奏曲,一張是吳祖強作曲的「草原小姐妹」琵琶協奏曲。在海外聽國外樂團演奏的這些音樂,心情是相當複雜的,不知道是該順著心情感動、還是該由理智批判;最終總是情感勝過理智。 這些年來,兩岸來往密切,大陸作曲家、演奏家的作品在台彼彼皆是,聽這些音樂,再也沒有「為匪宣傳」的恐懼。同樣的,大陸同胞聽多了教條味重的愛國樣版音樂,一下也對台港的流行音樂趨之若鶩。老實說,大陸的民族音樂要比我們這裡豐富許多,許多傳統樂曲的演奏是這裡不常聽到的。他們當代作曲家的創作也重民族風味,技巧上可能不那麼前衛,但聽起來相當容易接受。 我因為受到蘇老師本身創作的影響,對當代作曲家的作品並不排斥;可惜的是,國內的樂團、唱片公司對於市場不大的當代作品似乎沒有什麼興趣,市面上很少買得到他們的作品。我對國內的音樂界認識有限,但從表面看,嚴肅一點的音樂創作似乎沒有什麼出路。就連成名已久的作曲家,我也買不到多少他們的作品演奏,可見國內文化工作的不受重視,不由令人感嘆。 仔細算來,我從一個音樂的門外漢到今天對音樂能有這麼些話可說,已有五十多年光景了;音樂真正豐富了我的生活、我的情感、以及我的思想;每一段熟悉的樂音都可能勾起我對許多人、許多事美好的回憶。歷史上多少政經權貴顯要之士來上上下下,來來去去,到現在還有多少人記得或在意,反倒是動人的音樂能夠常存。 蘇老師在我畢業後沒幾年就退休了,之後出國省親待了幾年,又回到新竹;但歲月不饒人,蘇老師晚年為帕金森氏症所苦,行動飲食均有所不便,但耳聰目敏,談起音樂來,仍有一針見血的評論。二○○○年春天,新竹市文化局曾出面為蘇老師舉辦過兩場作品發表會,並將蘇老師編寫的合唱曲譜結集發表,算是對蘇老師遲來的禮讚。在新竹舉辦的演唱會,有竹中、竹女、竹師、竹縣教師,以及竹市等五個合唱團的聯合演出,共唱了二十一首曲子。演唱會前後,蘇老師堅持扶病上台,向聽眾及演唱團體致謝,場面極為感人。在台北的一場,則有幼獅、樂友及中央等三團演出,唱了十三首曲子,蘇老師也扶病北上聆聽[1]。

蘇老師雖是福建音專科班出身,在台灣合唱界也薄有名聲,但在談到本地音樂家及音樂史的論述中,卻鮮少有人提及蘇老師的工作,不免讓人有遺珠之憾。現代生活步調太快,十幾二十年前的事,一晃已成雲煙,何況四、五十年前?期盼有更多愛樂者能聽到蘇老師的作品,曉得我們也有過這樣出色的音樂。 本文節錄版〈我在竹中的音樂經驗〉發表於2002年9月號《歷史月刊》 |

|

| ( 心情隨筆|雜記 ) |