字體:小 中 大

字體:小 中 大 |

|

|

|

| 2021/04/20 23:14:48瀏覽314|回應0|推薦4 | |

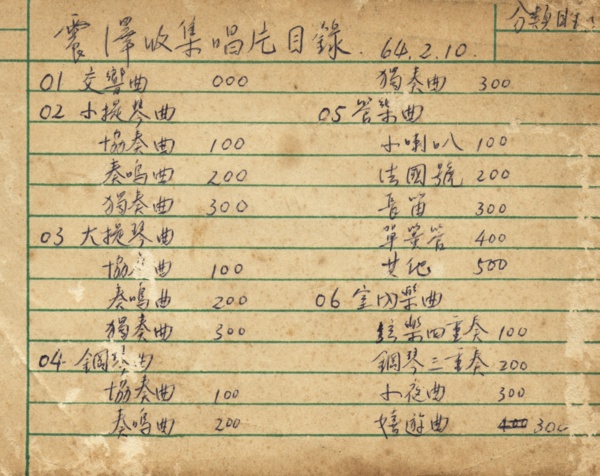

我的唱片 當年的古典音樂唱片都是翻版的,早期有亞洲唱片,後來以松竹、鳴鳳兩家為主。當時的翻版唱片,其實都是經過挑選的名家演奏,張張都極精采。我尤其喜歡松竹發行的唱片,因為封套背面都有邵義強先生撰寫的樂曲及演奏者的簡短說明。以今天資訊暢通的眼光來看,邵先生的說明不見得有什麼了不起,但在資訊貧乏得可以的當年,那些說明對初入門的我有很大幫助。我常是在唱片行中讀了說明後,買下一些我從未聽聞的曲目,聽後也非常的喜歡。我開始買唱片的時候,翻版的古典唱片是十塊錢一張,後來一點一點漲價,就不記得漲到多少錢一張了。總之,從上高中起到我出國唸書,我總共收集了一百二十來張的唱片,每一張分門別類編號,登記在記錄卡上,一索即得。多年後,我回國工作,那些唱片也灰霉的不大能聽了,但記錄卡我還保存著,是永遠的紀念。

多少年來我都是以家裡那台老式的大同電音聽我的唱片,一直到我出國,沒有過第二套的機器。我高中起便離家住校,因此唱片是周末及放假回家後才有機會聽到。音樂確實是要用「心」去聽的,年輕的心則是最開放也最易感的;我常常聽到某些樂段感動莫名,而起雞皮疙瘩或有想哭的衝動。年行漸長,就越沒有那樣的感覺了。由於古典音樂的樂段強弱起伏甚大,加上翻版唱片的雜音,我除了音量開得不小外,常常耳朵要貼進音箱才能聽得清楚。家人常笑我愛樂成癡,但也還都容忍我吵他們,沒為聽音樂起過什麼衝突。現在的年輕人都有隨身聽及耳機,不怕吵到別人,這是我當年想都不敢想的。由於我是從克難的方式開始聽音樂的,所以對於硬體設備不願意太挑剔,總覺得有好的音樂聽才是最重要的;我反而不能認同一些坐擁Hi-End名機,但不曉得要聽什麼「音樂」的人。 談到聽音樂,不能不提當年一起聽唱片的人。我因為住校,除了放假回家才有唱機可聽音樂外,平日只有靠住家裡的同學。我最常去一位項國寧的家裡,除了聽一下午的音樂外還兼打牙祭。高三以後,他家搬到台北永和,也成為我大學時代常跑的地方。國寧對音樂、文學、電影樣樣興趣濃厚,不時給我新的刺激,屬於「多聞」的良友。他在美國世界日報任職多年,回國後歷任聯合報系各報主編及社長。另外與我一起擔任工讀生的張世玨位於台北忠孝東路的家、也是我大學時代經常消磨、打尖之處;我經常捧著閒書及新買的唱片就到世玨家耗上半天一天。現在回想起來,有一些汗顏,更有無限的感激。世玨的另一伴還是內子介紹成功的,他來美取得電腦博士學位後,就一直待在美國波士頓地區。另外一位張世豪,是世玨的堂兄弟,家住台中,我也叨擾過數次。世豪後來成當了建築師兼業餘作曲家,曾以鄭愁予的詩譜曲出版,後來又當了電視劇製作人,得過兩座金鐘獎。 當年同台一起唱歌的、三年下來人數不少,可惜有聯絡的不多。其中小我一班的有位錢善華,是出色的男高音,蘇老師還為了他在幾首曲子裡加上獨唱的部分;他是少數以音樂為志業者,目前已是師大音樂系的教授。我大二那年暑假,還與一批畢業的團友回到竹中,請蘇老師為我們開了幾堂基本「和聲學」及「作曲法」的課,上課的筆記我還一直留著。那時籌組過「竹中合唱團校友會」,章程也都擬好,只是那個階段,大家各忙各的,聯絡不易,一下又散了,後來大夥就沒再聚過,一晃也有三十多年了。

大學時代 高中畢業後,我對合唱及古典音樂的愛好一直不減,但總有曾經滄海難為水之感。那年合唱團裡考上台大的只有我一位,幾位好友則分別上了政大、清大及其他學校,讓我感到相當孤單。開學後,我在校園看到台大合唱團招收新團員的海報,也就去了;在場的負責同學一聽我是竹中合唱團的,連試唱都免了,就歡迎我加入,可見當年竹中合唱團十冠王的名聲不是蓋的。 然而,在參加了一回台大合唱團的練習之後,我就沒有繼續再去,其中緣由,乃是頭一次練習帶給我的印象不佳。我記得該次練唱是為了聖誕節的演唱會做準備,唱的是韓德爾《彌賽亞》清唱劇裡的兩首合唱,由一位牧師指揮。正式練習前,我們沒做分部練習,指揮也不管新團員跟不跟得上,就四部一起唱將起來。或許是練習時間有限,指揮沒工夫在細節上琢磨,或許是他不在乎細節,也或許是他根本聽不出好壞,總之,練習品質之粗糙,讓我難以接受,當下就做出不再繼續參加的決定。 我雖然沒能與台大合唱團結緣,但在大學頭兩年,還是參加並主持過台大天主教同學會「光啟學社」的合唱團。我與光啟學社的淵源,將於另一篇談信仰的文章詳述;總之,光啟學社這個以宗教信仰為主的社團,音樂佔有相當重要的位置,任何活動,無論有無宗教意涵,都少不了集體歌詠這一項;因此成立個合唱團,也是順理成章的事。只不過主事者的想法是以音樂的「教化」功能為出發點,與我純粹以喜歡音樂的想法大不相同,所以終究「光啟合唱團」也未能長久。 一早光啟合唱團是為了參加校內的合唱比賽而臨時成軍的,參與的人數不算太多,我們唱的是郭子究作的〈你來〉,算是小品,並沒有得名。比賽結束後,社團負責人便要我同一位社友林白翎接下訓練合唱團的工作,每週定期練習一次,平時可在彌撒及社團活動中演唱,同時也為明年的比賽做準備。

為此,我還寫信邀請蘇老師前來指導,蘇老師也撥空前來耕莘文教院聽過一回我們練習;但蘇老師當時已經身兼好幾個合唱團的指揮,實在沒空指導我們,於是經人介紹,我與白翎找上師大音樂系一位主修音樂的高材生陳榮貴[1],請他擔任指揮,幫忙指導練習。由於光啟學社本身不是音樂社團,自然也沒有聘請指揮的預算與經費;事隔多年,我已不記得當年是從哪裡取得經費支付指揮的車馬費,金額又是多少。總之,年輕時對現實體認不深,只憑一股理想就往前衝,撞得頭破血流也不自知。 雖說光啟人愛唱歌的不少,但要團員每週都定期出席練習,卻不是件容易的事,到底光啟學社是宗教社團,對許多人來說還有比唱歌更重要的事。我記得有回練唱時間與某位神父在台大活動中心的演講起了衝突,結果多數人都跑去捧場聽演講了,出席的只有小貓兩三隻,讓我好生發了一頓脾氣;如今回想起來,我可是太天真了。 再一年台大校內的合唱比賽,光啟合唱團算是有備而來,團員人數不少,練習也算充分。我們唱的是莫札特的〈光榮頌〉(Gloria),是首相當熱鬧好聽的聖樂,不過我們的演唱或許細膩度不夠,結果仍不獲裁判青睞,沒有得名。

比賽結束後,光啟合唱團也就解散了,只有幾位核心團員組成的「樂樂重唱團」還延續了一陣子,參加過台視五燈獎舉辦的聖誕歌曲比賽,以及在某位聲樂家(忘了她的名字)的音樂會裡客串演唱過一曲混聲二部重唱〈我在船上等你〉。

在主持光啟合唱團那年,我還同白翎到自由之家拜訪過李抱忱先生。李先生當時已從國外大學退休,在國內長住,並到全省各地指導大專院校的合唱團。當年許多大學生都是李先生的粉絲,白翎也是;而我在竹中合唱團時就見過李先生好幾回,因此還與李先生攀了攀交情。 我記得當時年輕不懂事,言談間帶點挑釁意味問了李先生個問題:為什麼他不用新音樂的手法作些曲子?我想我不是第一個問他這個問題的人,因此他的反應有些激烈,他說「以古典和聲作曲沒什麼不對,現代音樂家裡還有人寫作巴洛克風的曲子呢」;當然我這個不是學音樂的晚輩不可能多說什麼,也就閉上了嘴。 後來李先生拿出當時國內少見的彩色拍立得相機,讓我與白翎同他各合照了一張相片,送我們做紀念,我也一直留存至今,沒有遺失。我還記得當時把相片帶回家獻寶,父親看了只說了句:「沒想到我兒子同音樂家交往上了。」

我與李抱忱先生的緣分也到此為止。當時他的身體看來已不是很好,再過幾年(1979),我從報上讀到他病逝的消息,而我早與合唱斷了因緣, 同時正準備出國深造,也就只能在心裡悼念一番。 |

|

| ( 心情隨筆|雜記 ) |