字體:小 中 大

字體:小 中 大 |

|

|

|

| 2015/05/04 13:55:31瀏覽1789|回應0|推薦8 | |

|

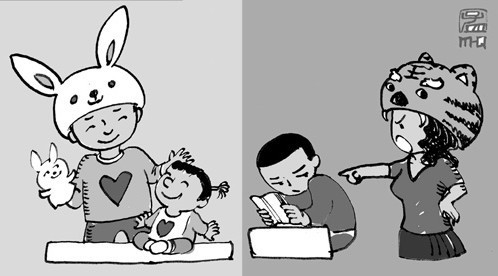

桃園高中 阿得老師 再來,談到不安全感的教養。 我們可以這樣教小孩嗎:「因為我們家窮被瞧不起,所以你更要努力考到前三名才能光耀門楣!」? 先來看看幾個族群的不安全感教養如形成:流亡美國的古巴人,曾經是古巴的上流人士,企圖「在經濟領域稱霸,以提振他們受傷的集體驕傲」;活在波斯王國光榮的伊朗人,被教育比美國人優越,賺錢、聲望、爭地位、雪恥;大部分美國印度移民,都帶著好幾種同時存在的優越感和不安全感,在911之後被誤認阿拉伯人更是一種威脅;因為自我吹捧並不受到儒家文化的鼓勵,亞裔甚少扮演領導者,亞裔學童易受到霸凌,不安全感下刺激追求成功的動機;猶太人,潛在被迫害和被殺害的恐懼,轉化為出人頭地和掌握金錢和權力的衝動;在猶太家庭,即使你已貴為總統,你也不覺得父母會滿意。 很明顯的,不安全感都是來自外在的壓迫,越是被輕蔑和欺負,越要力爭上游,壓越大有時反彈越大,有時還會生病呢! 教養上可以單獨操作不安全感教養法嗎?不容易,而且也很危險,但如果結合第三個包袱:衝動控制,卻又適合放在長期的培養和運用。 運用不安全感的教養,我們不宜用輕蔑或被欺負或家族興衰榮辱等較激烈的理由,這樣會太強烈地壓迫孩子,有時反而適得其反;在家庭中,父母可以塑造出:不努力你會被瞧不起或被淘汰,讓不安全感建立在父母和家族的期待上,且父母也要示範努力爭取出人頭地,用表現讓孩子看見你的努力就是在填補不安全感,孩子也會因此感受到努力是必要的,上進才是唯一的路。 從不安全感的教養可以看到一個道哩:父母本身不要過於享樂,或,至少父母不要過於滿足小孩的需求,讓孩子覺得有努力的動機,最好能窮養以磨孩子的心志總是好的,古人講:生於憂患死於安樂,總是有其道理,完全沒有安全感的生活過於安逸,過度安逸的小孩必然是少了努力出頭的動機。 最後來談談衝動控制的教養,一想到衝動控制,我們就想到1960年代Walter Mischel的「棉花糖實驗」,因為太有名了,搞得大家都想教小孩隨時「延後滿足」,其實,就教養而言,這是一種迷思。 我們可不可以這樣引導小孩呢:「再忍耐一下!再用功一下!美好的人生正在等你了!」看來很難湊效,因為衝動控制的教養,絕對不是靠說教的,需有更重要的環境和制度因素來促成! 來看美國表現較佳的移民二代族群,他們如何告誡他們的小孩:華裔父母:「五千年的中國比兩百年的美國強太多了!所以,你不要偷懶!」;印度裔媽媽提醒:「不要讓散漫的美國價值汙染了!」;韓裔媽媽:「念書念書念書,嫁給韓國人,別頂嘴!」。這就是文化背景的氛圍和力量,這種移民族群的驅策力量也不是永遠有效,可能到了第三、四代就漸漸式微了! 家庭的教養要塑造這樣的氛圍更是不容易的,反而是宗教的力量比較容易做到,這也是為什麼猶太人和摩門教徒可以出類拔萃,過去猶太教的戒律多如牛毛,摩門教的嚴格訓練完全落實於生活,宗教塑造的衝動控制,遠勝過家庭可以牽制的力量。 實際生活中,當小孩接受衝動控制的教養或說服時,最容易遇到的敵人就是周遭環境,你不買手機給小孩,你不想讓小孩太早滿足物質欲望,偏偏大環境不是如此,當國中生每個人人手一支智慧型手機時,我們阻止小孩買手機的說服就變得毫無力道可言了! 所以一味地強迫孩子延後滿足,只是讓孩子面對現實環境時更加的分裂和不甘心,如何從小長期去建立孩子正確的價值觀,還是得有靠父母的身教示範和循循善誘!一來要避免孩子追求單一的價值觀,例如:成績不是學校生活的唯一;手機的重點是通訊不是娛樂;出國旅遊是為了見識外在世界不是要享樂!二來在面對失敗和挫折時,學習勇於面對的韌性,每個難關都有學習的意義,堅毅的心性才是成功的重要特質,父母帶頭說帶頭做,孩子的韌性慢慢就會磨出來。 整體來說,三重包袱的家庭教養,有許多需要重新調整的地方: 一.三重包袱要運用於家庭中,要有環境或族群氣氛的支持: 整體環境或族群塑造的文化,會加深優越情節和不安全感的感受,也會強化衝動控制的力道,譬如:父母送孩子到舞蹈或鋼琴教室,一旦孩子習慣那樣的氣氛,看到那麼多人在學習和投入,優越感的自我期待一定會比較提高,看到高手如雲個個進步神速,也會增加不安全感的自我鞭策。也許我們期待不了大環境,但我們可以塑造三重包袱的小環境,孟母三遷如此,許多宗教家庭也有同樣的道理。 二.父母的行為示範,才是三重包袱教養的關鍵: 孩子們從小就是天生的觀察者,三重包袱的家庭教養,無論如何總是都要回歸到父母親行為的被檢驗,大人們到底做了哪些的示範呢?對照於未來美好人生的預期,孩子會以父母現在的行為做參照,而且說的,永遠都比不上做的,示範的意義更會是長效的;如果孩子覺得父母本身就在用努力示範優越感,父母本身經常以延宕滿足示範著衝動控制,父母不斷往充實自己以填補不安全感。孩子怎麼會不跟進呢? 三.要注意三重包袱過重導致的陰影:心理疾病或偏差行為 許多留學生承受著語言與學業的煎熬,一旦撞牆期過了也許就功成名就,但如果熬不過呢?精神出問題的大有人在。這也是三重包袱同樣有的負載問題,孩子可以承受的量到底是多少呢?像資優班的孩子是很好的例子,班級屬性是很好的自我優越感刺激,但受不了跑去自殺的大有人在,所以,要注意個別孩子的心理屬性,評估孩子的抗壓性,壓與鬆之間,還是得適當的掌喔才行。 四.三重包袱下不要忽略親子感情,也不要忽略同一個家庭下不同孩子的不同屬性: 看別人的家庭教養,很容易用結果論來反推親子教養技巧,這是很危險的!每個家每個孩子屬性都不一樣,三重包袱重點在氛圍與觀念的建立,在父母的身教示範,絕不是齊頭式的壓迫孩子,不應忽略親子關係的情感經營,也要重視個別孩子先天氣質上的差異,像老大容易有優越感和責任感,父母就不應類推同一把尺去套量老二或老么,尊重孩子的個別差異,這在三重包袱的教養上絕是很重要的一環。 本文結尾以書中提到的兩個名人例子當結論:同樣有一位鄙視兒子所選擇的職業的父親,一個是了不起的猶太小說家索爾.貝婁,另一個是華人導演李安,兩人都承受過極大的三重包袱壓迫,但熬過後的確也幫助他們打破了發展的桎梏;過程中,兩人都同時被家鄉和美國兩邊力量拉扯,美國代表的是自我實現的環境,故鄉代表的是傳統的包袱,這一緊一鬆之間,磨出兩位大師的毅力,也因此才能成就一番大業。 看到沒,三重包袱是互相牽扯而交叉影響的,一定是既有優越的自我期許,又能在虛心的狀態下不斷追求卓越,更能以良好的情緒管理耐心地等待努力的開花結果,這,正是三重包袱促成成功的典型例子! (圖片錄自:中國好爸媽公益基金) |

|

| ( 不分類|不分類 ) |