字體:小 中 大

字體:小 中 大 |

|

|

||||||||||||

| 2014/03/13 18:07:25瀏覽7572|回應0|推薦8 | ||||||||||||

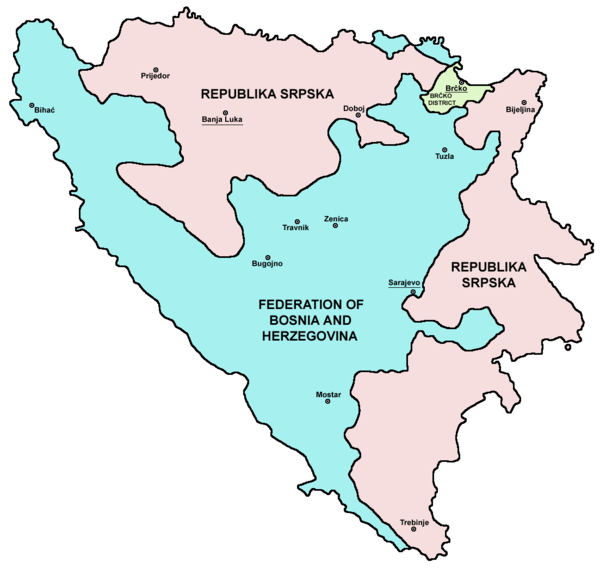

由於一篇"水產養殖業者"的投書,導致波士尼亞這個詞在網路上冒出來。對於假稱"波籍塞爾維亞裔(波籍,是波士尼亞籍,不是波蘭籍,拜託...)"所言之"集體選擇性失憶"言論,本人深表不同。雖然本人目前沒有波籍塞爾維亞裔朋友住在賽拉耶佛,但是好歹我起碼還是有塞籍塞爾維亞裔臉書好友住在貝爾格來德。所以,我覺得我有責任,搬出本人的論文段落,來說明一下,1992-1995的波士尼亞內戰,到底是怎麼個回事。 我們今天一般所通稱的波士尼亞,正式的名稱為:「波士尼亞-赫塞哥維納(Bosne i Hercegovine, BiH)」是一個聯邦國家,由一個「布爾奇科特區(Brčko distrikt)」以及「塞爾維亞人共和國(Republika Srpska, RS或稱"塞族共和國")」、「波士尼亞赫塞哥維納聯邦(Federacija Bosne i Hercegovine, FBiH)」所組成。  資料來源: http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Map_Bih_entities.png 波士尼亞在整個南斯拉夫的衝突當中,是歷時最為長久,並且可以說情況最為複雜。1992年2月29到 三股勢力互相交戰的說法簡單,背後隱含的意義卻遠比字面上來的複雜。這個共和國內,有高達16%的兒童源自於混合婚姻的家庭。[2]要說服這個共和國的一般百姓,所有的穆斯林都是基本教義派,所有的塞爾維亞人都是切特尼克[3],或是所有的克羅埃西亞人都是烏斯達沙份子[4],意味著,要使人「相信」,他們所信賴的友人、鄰居、甚至是家人,實際上是站在敵人那一邊。[5]這非但不是件容易的事,而幾乎是不可能的任務。

或許,就是因為這樣,所以彼得瑪斯在採訪一位逃離家鄉的塞爾維亞婦人時會得到令人混亂的內容。這名婦人與她的一家離開原先居住的村子,該村的穆斯林已經被清洗了。老婦人先是表達,收音機告訴她們,穆斯林企圖要將塞爾維亞男子殺光,然後女性全部關入後宮,好險他們都被抓起來了。接著,當彼得瑪斯問到,怎麼確定收音機報導的是事實時,老婦人訝異的回應:「為什麼,為什麼收音機要散播謊言?」但是當最後,問及村裡有沒有穆斯林傷害過她,對她做出不好的事時,老婦人似乎覺得被冒犯了,她回答說:「我和村子裡的穆斯林關係一向很好,他們都是好人。」[6] 事實上,民族主義份子花了很多的時間與努力才能造成波士尼亞的種族分裂。而且還不是三個堅實的民族集團,他們的領導人更無法做為這些民族的代表。這三個族群當中,除了願意用武力達成目標,把「我們」與「他們」隔開的這些人之外,還有許多人願意恢復多民族的波士尼亞。那些使用武力的人之所以受到矚目,僅僅是因為他們使用武力的行為。[7] 波士尼亞戰爭可以分為三個階段,第一個階段當中,波士尼亞的民兵要對抗的是當時駐在波士尼亞的南斯拉夫人民軍(Jugoslovenska narodna armija, JNA),使JNA撤離波士尼亞。雖然在克羅埃西亞戰爭之後,當時的JNA已經由塞爾維亞掌控,但是這一階段的戰爭的性質基本上還停留在共和國脫離聯邦掌控的戰爭,而不是民族的戰爭。第一個階段持續到1992年5月,接下來民族性質的戰爭在第二階段產生。在這個階段當中,波士尼亞克裔與穆斯林聯合對抗波士尼亞的塞裔。[8]這些塞裔在1月宣布成立「波士尼亞與赫塞哥維納的塞爾維亞人共和國(Republika srpskog naroda Bosne i Hercegovine)」,並在公投獨立後決定依然留在南斯拉夫聯邦內。[9] 在這個時期,波士尼亞土地上有三支武裝部隊,分別是屬於RS的「塞族共和軍(Vojska Republike Srpske, VRS)」、屬於克裔的「克族防務會(Hrvatsko vijeće obrane, HVO)」跟穆斯林的「波赫共和軍Armija Republike Bosne i Hercegovine, ARBiH)」。 在這之後,塞裔的戰鬥的目標轉向波士尼亞東北部,他們計畫在這區建立一條連接塞爾維亞本土與克拉伊納地區的走廊。1992年10月達成這項計畫後,隨後在1993年春天,戰爭轉換到第三個階段。為了爭奪領地以及摩斯塔市的所有權,原先合作對抗塞裔的克裔及穆斯林之間爆發了戰爭。克裔想要以摩斯塔做為國家的首都,他們稱這個國家為「赫塞哥-波士那(Hrvatska Republika Herceg-Bosna)」有別於穆斯林的RBiH。這時候,塞裔與克裔各自的領地已經完全分開,雙方本來在戰爭開始前,就對波士尼亞有同樣的意圖。在釐清彼此之間的分界線後,他們開始一同瓜分波士尼亞的土地。[13] 這樣的局勢維持了一段時間,在這段期間內產生了一些以民族主義觀點來看非常弔詭的事情。克裔為了躲避穆斯林的攻擊,躲到塞裔的陣地後面,而塞裔後來還護送他們安全回到自己的地區。[14]這時候,塞裔主要是在持續對塞拉耶佛施壓,並且鞏固他們已經佔有的地區。1993年,反對RBiH的波士尼亞人在波士尼亞西北部建立西波士尼亞自治區(Autonomna Pokrajina Zapadna Bosna, APZB),並且與塞裔靠攏。這些行動突顯出這場戰爭並非絕對的民族戰爭,民族僅是剛好在大部分情況下,可以為不同立場的派別提供差異性區別。 直到1994年3月,簽屬了華盛頓協議,局勢才開始又有所轉變。這項協議期望在波士尼亞建立一個由穆斯林與克裔組成的聯邦FBiH,克裔與穆斯林再度站在同一陣線。而波士尼亞的塞裔則不斷的拒絕國際所提的和平協議,因而與米洛塞維奇產生意見的分岐。 [15] 1995年,APZB更名為西波士尼亞共和國(Republika Zapadna Bosna)。8月克羅埃西亞發動的風暴行動當中,克裔與穆斯林的聯軍攻佔包含西波士尼亞部分的波士尼亞地區,並且逼近波士尼亞塞裔的首都班雅盧卡。12月,戴頓協議(Dayton Agreement)在巴黎簽署,結束了波士尼亞三年多來的戰爭,由RS及FBiH兩個主體組成聯邦,國家名稱就稱為「波士尼亞與赫塞哥維納」。2000年3月,另外在BiH北方設立了「布爾奇科特區」,由RS及FBiH共管。[16]

在內戰結束後,RS跟FBiH將戰時的武裝部隊重組,各自成立了自己的軍隊。RS的部隊就是之前的VRS,而FBiH則由HVO跟ARBiH組成了「波赫聯邦軍(Vojska Federacije Bosne i Hercegovine, VFBIH)」但是在2005年的時候,兩方決定將軍隊合併成一支「波赫軍(Oružane snage Bosne i Hercegovine, OSBIH)」。對於這幾支曾經在戰場上彼此交火的軍隊,最終卻合而為一,應該也是大家始料未及的。 波士尼亞內戰三方之間事實上不是族群衝突,而是疆界衝突衝突。內戰是政客為維護權立,操弄少數極端分子搞出來的。事實上,這才不是選擇性失意,而是大家很清楚帳應該算在誰頭上。是同族的政客跟極端主義份子,不是我家隔壁的異族鄰居!看塞爾維亞政府怎麼跟前南斯拉夫問題國際刑事法庭 (International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, ICTY)合作就知道了。 參考資料:

[9] International Tribunal for the Prosecution of Persons responsible for Serious Violations of International Humanitarian Law Committed in the Territory of the Former Yugoslavia since 1991 , 2002, Yeaebook 1999, New York: United Nations Publications, p. 123.

|

||||||||||||

| ( 時事評論|國際 ) | ||||||||||||