字體:小 中 大

字體:小 中 大 |

|

|

|

| 2020/02/29 16:19:08瀏覽555|回應0|推薦0 | |

根據「张晨 - 永恒的爱—马勒《第八交响曲》“摘引”研究」所作的補充說明 – 7

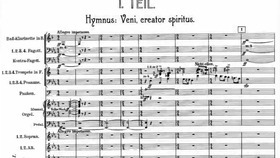

结论 动机摘引形成了《第八交响曲》一个特别的音乐语义设计,在独特而庞杂的形式下,“圣灵降临节赞美诗”与《浮士德》形成了相距千年的问答——这是马勒独特的理解[註110]。两个相异的部分通过来自“永恒”动机的“点燃光亮”动机相连,在“永恒的爱”的照耀下,只要诚心忏悔必将获得庇佑[註111]。“永恒”动机在音乐的塑造中担当了非常重要的角色,“神秘合唱”在对李斯特音乐的唤起、“永恒”精神的重述以及开头“来吧,创造的圣灵”的回顾[註112]中将音乐推向戏剧性高潮的同时,也为人们脱离文字而从音乐上理解马勒的作曲提供了纽带——它们是一种隐藏的解说。 [註110] 參照Constantin Floros所著之《Gustav Mahler》:〝馬勒有一段與Richard Specht的對話,當中提到:「最近我手邊偶然有一本古老的書,而我恰巧翻到一篇聖詩《來吧!造物主的聖靈》。突然間整首作品已在我眼前:不是只有第一個主題,而是整個第一樂章。而當作這個樂章的「回答」,除了歌德〈聖隱士的一幕〉外,我絲毫找不到更好的。」〞 [註111] 相異部分是由於,文本來自兩篇不同語言與時代的詩。而音樂部分,則由「點燃光亮動機」串聯全曲。 [註112] 第1528小節 1:21:30 https://youtu.be/kP_cwJ4tKP0?t=4890 马勒运用已存在的材料创作了《第八交响曲》,动机意义的延续是指引我们理解这部巨作的明灯。马勒以相同主题的摘引贯穿的方法可以追溯到瓦格纳的主导动机。但值得注意的是,牧羊人演奏的音调在特里斯坦的生命过程中承担了不同的意义。能否通过主导动机建立一个真正正确的解释?瓦格纳首先批评那些动机指南的制造者,强调主导动机语义的灵活性。在我们回忆起材料起源的同时,它也在新的语境、新的场景中获得了崭新的意义。马勒摘引的独特性在于,它运用了已存在的短小主题塑造了一个崭新的、完整的艺术作品。主题灵感的来源是之前的文本,它用主题的相关性和不同主题的介入来塑造作品,预见整个交响曲。相似的文本看似传导意识形态,实则是在削弱或质疑着原来的那种意识形态。随着时间的流逝,旧的材料以新的方式打动作曲家,从而形成新的意义。马勒的作品的确与之前的作品产生了联系,但更多的是他自己的诠释,文本在最大程度内完成了“马勒化”。作曲家在并置中疏远了对原型的模仿,作品在原型的蜕变中生出新的内涵[註113]。 [註113] 整段是說,主導動機的涵義不應受那些自定義的名詞或形容詞所框架。然後「點燃光亮動機」源自「永恆動機」,是馬勒給予新的意涵。 在分析马勒晚期作品摘引时可以清楚地看到,他在运用摘引的同时形成了“反讽”,因为这些音乐在摘引时已经变形,形成了新的含义。在脱离了原型的和声、语境以及经历了摘引过程中的变化后,所指的对象也随之改变。它不再是瓦格纳所追求的爱情永恒,而是在宗教性隐喻和“永恒的爱”救赎的基础上展现了马勒世界观中对“永恒”独特的理想追求。他通过“神秘合唱”找到了一个衔接点,使作品彼此接通,展现了精彩的摘引技术运用和独特的意义内涵。摘引作为一个阐释的模型被不断发展,以至于这种作曲发展的手法在旧有语言中生成了新的语言及意义。“反讽”实际上是一种建立在肯定之上的否定,从实现新的事物的过程中间接地摧毁过去。此时旧事物就会受到排挤,实现有效性的是后者。“反讽”不是借助于新事物毁灭旧事物,而是通过自身毁灭了过去,它允许既存的事物继续存在下去,从而得到自身意义的重建,进而使既存事物走向必然的灭亡[註114]。其间,“我”与“非我”是创造力的依据,在“有限”中凝固了“无限”。一个“有限”的行动通过限制自身或者把自己转变成为有限客体的“非我”,通过分割或异化自己克服对立客体的内在要求,“初我”即将离去。这种生成本质是永恒生成与永无终止。“摘引”可被无限衍变的特质使这种手法成为创作的可能[註115]。 [註114] 反諷的定義是字面或言表與真正意念相反,藉以諷刺或增強語文的力量。但此論點的基準,是先建立在馬勒刻意引用《齊格飛》的永恆動機上。若馬勒本人並非有意如此,則以上各種推論都不能成立。 [註115] 這段作者算是寫出一種「學院風範」,完全看不懂想表達什麼。 作品应当被视作一个美学主体,作曲家展示了一个独特的世界和意义——“故事”的内容无关乎现实生活的世界。马勒用“编织”方法塑造的作品并不是指向他个人的生平经历,而是他作为一个叙述者讲述了一个有关宗教、浮士德的“故事”[註116]。对于每一次摘引的编织,其实都与之前不同,这由音乐进行的阶段所设定,这样的文本生成是无穷的,即摘引的音乐语言将无穷尽衍化。19世纪,作曲家对自己作品的解释太多了,写下的说明又不断被人误解。索性,马勒撕毁了早期交响曲中的标题——让音乐本身说话,作曲家也越来越“沉默”[註117]。 [註116] 就格局上來看更顯雄偉宏大 ,在樂團與合唱團的編制上也是如此。 [註117] 馬勒早期在第一到第三號交響曲都有寫下詳細的說明 ,但後來皆不再使用。 也確實就藝術作品欣賞角度來看,創作者本人通常都不適合去闡釋或註解自己的作品。 (原文刊发于《艺术探索》2017年第3期,此处为摘录) [各段重點整理] 一、引入:“摘引”作为一种创作手段 1. 解釋關於藝術創作的摘引,及對於作品所產生的影響。 二、相距千年的问答:从一个摘引的音调谈起 1. 簡介創作背景,並說明摘引的音調來自《齊格飛》的「永恆動機」。 三、“永恒”动机的传递:从瓦格纳到马勒 1. 分析《齊格飛》永恆動機與《齊格飛牧歌》關係。 2. 在第八號交響曲中,來自《齊格飛》的「永恆動機」,成為貫穿全曲,連結上下兩部的「點燃光亮動機」。此動機在第一部象徵帶來「光與愛」,第二部象徵浮士德「靈魂獲得拯救」。 3. 分析「點燃光亮動機」在第二部中分別出現的七次,及對應劇中各角色、場景的關係和所賦予的意義。 4. 解析整部作品在「神秘合唱」前的各段重點。 四、解读“神秘合唱” 1. 深度解析最後八句詩句含義。 2. 說明開頭旋律摘引李斯特《浮士德交響曲》,分析兩者間的差異。 3. 樂曲解析。 结论 1. 作者總結個人對馬勒第八的看法 [後記] 1. 本篇是目前從網路能找到的馬勒第八相關文章中,最具深度、最難解、篇幅也最大的一篇。且從內容來看,這種發表在學術期刊的文章,也不像是訴求給一般大眾閱讀。儘管個人針對此篇文章已用了一百多條註解,但估計能看懂和看完的還是少數。且這已經是扣除一般對古典音樂普遍不感興趣的大眾,及所謂的古典樂迷中的,大部分只會附庸風雅的那一群。畢竟古典音樂欣賞就本身就是有難度的,沒有天分的、程度不好的,確實很難從中獲得所謂的藝術感動,更別說要能夠去深入理解一部作品。 2. 整篇文章很重要的一個研究關鍵,就是建立在《第八號交響曲》的「點燃光亮動機」是源自《齊格飛》的「永恆動機」。但首先參考許多相關著作傳記和評論,都未曾有紀載馬勒曾公開承認有此一說。其次也不能排除各種巧合的可能,畢竟此動機音型也看不出有多大特殊之處。且就聽者感受來講,兩者相似處也不明顯。所以日後若有相關資料被發掘證實,馬勒曾否認此一說法,那此篇研究很多論點都不能成立。 [全文完] |

|

| ( 休閒生活|音樂 ) |