字體:小 中 大

字體:小 中 大 |

|

|

|

| 2020/01/24 18:19:45瀏覽1301|回應0|推薦0 | |

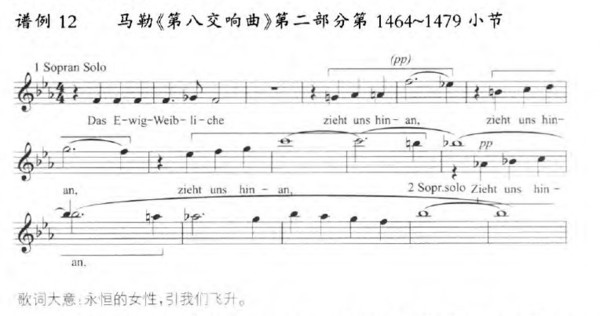

四、解读“神秘合唱” “万象皆俄顷,无非是映影[原註1]。事凡不充分[原註2],至此始发生。事凡无可名,至此始果行[原註3]。永恒的女性[原註4],引我们飞升[原註5]。”是由众神父、众天使、众悔罪女、升天童子和崇拜圣母玛利亚的博士共同演唱的主题歌“神秘合唱”。它是一切的提升,表达了贯穿本场的基本精神——“永恒的爱”宽恕一切,颂扬一切,从而把人间和天国连接起来。歌德认为:“一切逝去的都只是纯粹的譬喻;当然它们的尘世的现象是欠缺的——但是在那里从尘世的残缺的躯体中解脱出来是会发生的,那时我们对此不再需要去说明,没有对照——譬喻;那儿只是不可描述的,可是是什么呢?我只能再次用一个譬喻告诉你们:永恒的女性领我们上升——我们在这儿——我们安息——我们只能占有我们在尘世渴望的、追求的东西。基督称这是‘永恒的幸福’,我必须用这种美好的和无法企及的神秘的想象来为我的表达服务——这是使人类所处的时代能理解的最最相宜的做法。”基于以上解释,马勒认为:“所有的解释都有某种相悖之处。”作为结束,诗剧最终走向了“永恒的女性”。“永恒的女性”含义复杂,是一种“譬喻”,我们并不能凭借自身的力量去接近真实的存在和圆满境界,只有依靠外来力量摆脱感官的束缚和凡胎的累赘,这些力量是宽恕、恩宠和爱,在“永恒的女性”身上得到最纯洁、最完美的形式。可以说它是个依托,歌德选取圣母玛利亚作为它的最高标准,并在格雷琴和海伦身上找到它在尘世的两个象喻。“永恒的女性”向我们宣示了“永恒的爱”,像格雷琴接引浮士德那样,把我们引到了不可言说的、也不可想象的领域[註95]。 [原註1] “映影”:浮士德在下部第一幕《宜人的佳境》一场末尾说过,“我们是在五彩折光中感悟人生”。这就是说,与神性相一致的真实.永远不可能直接为我们所认识,我们只能在折光中、例证中、象征中、个别相近的现象中去观察它。因此,现象世界所发生的一切,都不过是作为其基础的持久本质的映影。 [原註2] “不充分”:我们在现象世界所感知的一切,在各方面都是不充分的,我们在短暂的人生中,不可能使我们自身的本质完善。只有在永恒的生存中,即下行“至此”,我们所寻找和追求的圆满境界才能发生而成为现实。 [原註3] “事凡无可名,至此始果行”:世人由于努力而犯错误,能从“永恒的爱”获得拯救,这在人间是不可言说的、莫名其妙的,但在天国全是十分明显的、理所当然的,从而成为事实。 [原註4] 永恒的女性”:我们并不能凭借自身的力量,去接近真实的存在,达到伦理上的圆满境界。只有靠外来的力量,我们才能解脱感官的束缚和凡胎的累赘。这些力量可以叫做宽恕、恩宠和爱,它们在“永恒的女性”身上得到最纯洁、最完美的形式。为了“永恒的女性”这个概念便于理解,作者选取圣母玛利亚作为它最高的标准.并在格雷琴和海伦身上找到它在尘世的两个象喻。 [原註5] “引我们飞升”:“永恒的女性”在瞬息人生作为神的唯一象征,向我们宣示了“永恒的爱”,便像格雷琴接引浮士德一样,把我們引到了不可言说、也不可想象的领域。深奥、崇高、庄严、博大的史诗《浮十德》就此在神秘的合唱中落幕。 [註95] 永恆的女性是一種譬喻、象徵,作為「永恆的愛」的表現。而人只有透過「永恆的愛」才能獲得寬恕與救贖,以升向「更高的境界」。這也是馬勒整部作品所要表達的核心理念。 马勒在最重要的乐曲部分摘引了李斯特《浮士德交响曲》最后的“神秘合唱”[註96]前六行诗的音乐,他们使用了相同的诗剧文本。在单数诗节中,马勒延续了李斯特的节奏型和平稳的合唱风格。在双数诗节中,则用“点燃光亮”动机,并形成三次向上的模进,寓意着不断接近彼岸世界。(谱例11) [註96] 《浮士德交响曲》最后的“神秘合唱” (谱例11) 马勒摘引了李斯特《浮士德交响曲》最后“神秘合唱”中前六行诗的旋律,它们使用了相同的歌词文本。马勒的创作是基于对李斯特“神秘合唱”的解读,并形成了自己对“神秘合唱”的理解。从李斯特对音乐的安排上看,他只是写了一个特别的结尾来完成“梅菲斯特”乐章结束处声乐部分被渴望的消解(消融冲力和动力),使整个乐曲走向结束。他在“永恒的—女性的”(das Ewig-Weibliche)歌词中引用了格雷琴主题,与梅菲斯特慷慨激昂的情绪形成对比,或许可以认为他将“永恒的—女性的”指向了格雷琴。在李斯特的音乐中,合唱较之前的纯器乐安排提供了一个完全不同的功能,声乐的安排(男高音和男低音,与男高音独唱)或看作是一次提升。马勒的做法更加复杂,他将音乐厅的作品歌剧院化,直到结尾仍然保持主题和交响的一致性。他意图在结尾造成一个顶点,并不断推进这个顶点的到来[註97]。李斯特在交响曲末尾用C大调(fff)来展现情感爆发可能激发了马勒在同一个文本内容中运用了管风琴和脚踏式风琴,此外他还运用了大规模的乐队(两个混声合唱队、一个男声合唱[註98]、七个独唱声部)。马勒将其[註99]视作整个声乐作品中音乐逻辑和情绪的顶点,作为宗教性的引入和达到“永恒的爱”的救赎,由众神父、众天使、众悔罪女、升天童子和博士合唱的主题歌弘扬了“永恒的爱”并宽恕一切,它应当成为整个鸿篇巨著的“出口”。马勒一边重拾李斯特铿锵宏伟的音调,一方面将“永恒”动机融入进去,因此,他在对称的乐句基础上实现了观念的提升——一个向上荣升的音调铸就了“永恒”的精神。所以,对相同文本的不同写作方式展现出两位作曲家理念上的分歧[註100]。 [註97] 運用「聖母主題」與「點燃光亮動機」的結合。 [註98] 此處應該是童聲合唱,因合唱隊已包含男聲。 [註99] 指「神秘的合唱」。 [註100] 綜上所述,所謂分歧主要在於: 1. 更大規模的樂團、合唱隊和更多的獨唱者。 2. 將音樂廳的作品歌劇院化,並保持主題和交響的一致性。 3. 推進式的在結尾造成一個頂點,並在對稱的樂句基礎上實現了觀念的提升。 最后的两行诗“永恒的女性,引领我们飞升”是马勒与李斯特分道扬镳的节点。在重复了一次摘引的节奏后,马勒抛开了这个惯性,走向了“永恒动机”的后半部分模进[註101]。在两个女高音声部交替的多次模进中,音调到达了极高的位置,并在第二女高音声部悬置[註102]。 (谱例12)

[註101] 「模進」在音樂中的定義:至少有2次相同重複的動機,在兩個不同的位置出現。 [註102] 第1464-1479小節,此處雙女高音是一些音樂演出評論的重點。其中第 1471 小節第一女高音唱"zieht uns hinan"的尾音,要不間斷的與第二女高音完美銜接,並延伸至第 1475 小節。而第二女高音則必須再不間斷的將尾音從 1475 小節延伸至 1479 小節,形成一種聲音懸空盤旋的效果。1:18:40 - 1:19:45 谷裕认为,歌德“永恒—女性的”借鉴了中世纪的圣母颂,圣母颂中把圣母比作天上的女王,代表恩宠、安慰、福祉、解脱和救赎,是人性与神性的完美结合。歌德在这里使用了形容词—名词的形式,不是指名词的女性,而是指女性所具有的属性。“永恒的—女性的”标志是终场中出现了14次之多的“爱”[註103],它是神性的象征、永恒的美善,最终把人间和天国、神性与人性、基督的救赎与自我救赎融合起来。这种“爱”不可言说、不可名状,充满了神秘色彩。在全剧的末尾,女性所体现出的善良、温柔、仁慈、宽容、宁静和节制等品质作为一种提升,指向了仁爱精神。只有在这“永恒的—女性的”指引下,人类的自强不息、永不停止的男性品格[註104]才得以实现,为女性精神所指引。[註105] [註103] 是說整部《浮士德》第二部第五幕共出現14次與「愛」有關的詞語,但如何認定的不得而知。且或許翻譯版本不同會造成差異,參考[註43]也僅有11次。 [註104] 此處所謂「男性品格」應是代稱,並非專指男性。 [註105] 「永恒的—女性的」就是「永恆的愛」,它既不可言說、不可名狀,充满了神秘色彩,又代表恩寵、安慰、福祉、解脫和救贖,是人性與神性的完美結合。 第1506小节(编号213处)1:20:46 起最后一次的全体人声合唱以宏大之势呼唤“万象皆俄顷,无非是映影。永恒的女性,引我们飞升”[註106]。“永恒”动机形成宏伟叙事,它在独唱者与双合唱队的共同参与下,形成了一个伟大的收束。(谱例13) [註106] 原文: "Alles Vergängliche Ist nur ein Gleichnis; Das Ewig-Weibliche Zieht uns hinan." 这次陈述开始,马勒首先将李斯特的节奏扩大了一倍,展现了更加宏伟的视野。拖长的5个C音形成同音所营造的宏伟气氛形成了一个强力的空间,空拍形成的停顿令人想到了布鲁克纳为了削减音响回响而写出的空拍。“点燃光亮”动机的后半部被唱响[註107],级进上行形成了“接引向上”之态,停顿后的两次级进上行音调作为一种呼唤。结尾处的三个音是最后的高峰,此时的音调展现了一个宏伟、庞大的形象,完全稳定地停在降E大调的主音上,形成一次荣光的爆发。 [註107] 合唱團唱的 "Zieht uns hinan."句。 随后,马勒重述了第一部分中“圣灵降临节赞美诗”开头的主题,重申了这个神圣的意义。“来吧,创造的圣灵”作为一个规约符号被再次唤起。究竟谁是创造的圣灵?是上帝还是艺术创造力的源泉?“来吧,创造的圣灵”实际上呼唤一种精神——它强调了生机勃勃的、强壮的人类。乐队全奏对情绪的唤起和感情的爆发起了推动作用,预示着最后辉煌时刻的来临。原型的七度音程扩大为更加辉煌的大九度上行大跳[註108],仿佛大步迈入了未知之境。人类生存于世间的宏旨深意至此复归圆满。马勒认为“爱是世界的创造者”,因此,第一部分和第二部分共享了一个相同的哲理:首先,召集起创造的精神;其次,在最后高潮的合唱中显示了“永恒的—女性的”创造性和吸引力之间的联系——爱的狂欢! [註108] 第二部第 1561 小節 1:22:23 。對照第一部第 5 小節 1:42 。 科尔夫认为,浮士德式的宗教与基督教的不同在于:“基督教的宗教完全强调信仰。它教导人相信神和神的宽恕。它是从人的软弱性出发。浮士德式的宗教完全强调永远的进取。它鼓励人相信自己。它指靠着人的坚强……基督徒最重要的道德是忍耐,就是坚定地忍受痛苦。浮士德人物的道德则是用加倍的努力来答复任何失望……基督徒实际上尽量避开魔鬼,而浮士德式的人物甚至不怕和魔鬼订约。”歌德与基督教的确不同,但它们之间内在的关联也不禁令人唏嘘[註109] ——歌德研究会在魏玛举行一年一度的大型集会的时间就是在圣灵降临节。人们称歌德为“圣歌德”,人们崇拜、纪念和庆祝的不是基督教的神,而是人的精神、理念、世界观和不朽人格。 [註109] 因歌德並非傳統保守的基督徒。 |

|

| ( 休閒生活|音樂 ) |