字體:小 中 大

字體:小 中 大 |

|

|

|

| 2013/08/22 09:42:47瀏覽3228|回應0|推薦1 | |

|

二零零九年十一月朱天文來德州奧斯汀大學演講,讓我有機會認識她。見到她,我有當年水晶初晤張愛玲的那種興奮。張愛玲、胡蘭成、李維史陀都是我喜歡朱天文作品的理由。看到她本人的丰采,幫我進一步了解她的個人風格,讓我更喜歡她的作品了。我見到的朱天文,還像伊甸園中那般的天真無邪,可憐可愛。她是性情中人,才華洋溢,而又深情款款。與她相遇在奧斯汀,我覺得非常幸運! 她在演講中自道寫作《巫言》的意圖和姿態,是那麼地坦然無隱。我雖然認為作家沒有必要交代自己的意圖,卻也充分地滿足了窺探欲和好奇心。她自己說,她所謂的“巫”,是畸零人,是流浪漢,是社會結構中最沒有地位的人,也就是最不社會化的人。她從巫的角度來看這個世界,在神話時間中感受事物的流動,去關心一些沒“用”的事物,走一段離線的行程。巫界的書寫,是一種文字煉金術:作者藉著咒語般的文字,把我們習以為常的事物陌生化,並重新命名,使之產生新的意義。 朱天文的“巫”,不論是《世紀末的華麗》中的都會巫女米亞,《荒人手記》中的男同性戀者,或《巫言》中的“我”,都是活在結構間隙中的邊際人。他們遊走於波赫士(Jorge Luis Borges)的歧路花園,恆常處於人類學者特納(Victor Turner)所謂的的“閾限”狀態(liminality)。他們是謙卑的、孤立的、平等的。在性別上,他們是曖昧的。在社會上,他們是反結構(anti-structure)的。他們不受世俗觀念和行為的束縛,他們不斷地受試煉,不斷地體驗陌生的處境,但也由此而不斷地對週遭世界投以異樣新奇的眼光。 朱天文在一篇題為〈來自遠方的眼光〉的演講─題目取自法國人類學家李維史陀(Claude Levi-Strauss)的一本書The View from Afar─中說: “創作者是做什麼呢?創作者是一群帶有異樣眼光的人。他看見了某些東西,把它截取出来,呈现在我們前面。他是把我們習以為常的眼前熟悉事物,予以”陌生化”(alienate)的一種人。” 那麼她看到的是怎樣的一個世界呢?一九九零年代以來的台灣,在朱天文看來,是一個廢墟的世界,是羞恥心和恬不知恥相敵對的世界,是食傷色癆的世界。那是Paul Klee所繪〈新天使〉(Angelus Novus)所看到的亙古以來所有廢墟堆積而成的世界:

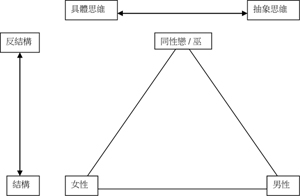

這幅畫為德國左翼作家Walter Benjamin所擁有。根據Benjamin的詮釋,Paul Klee畫的,是時間洪流中的天使:背對未來,面向過去,望著歷史上累積成堆的廢墟,身不由主地被風暴吹逼著退向未來。 他所看見的,也就是T. S. Eliot的〈荒原〉吧?寫道“這是頹廢的年代,這是預言的年代”而形同槁木的荒人,就是這位新天使嗎?然而他不也就是Eliot的空心人(The Hollow Man)嗎?新天使睁大著眼微張著嘴,是不是像Joseph Conrad《黑暗之心》中,Kurtz臨死前那樣低呼:“恐怖啊!恐怖!”(“The horror!The horror!”) 但這不也就是張愛玲所看到的正在崩壊的世界嗎? “這時代,舊的東西在崩塌,新的在滋長中。但在時代的高潮來到之前,斬釘截鐵的事物不過是例外。人們只是感覺日常的一切都有點兒不對,不對到恐怖的程度。人是生活于一個時代裡的,可是這時代卻在影子似地沉沒下去,人覺得自己是被拋棄了。”(張愛玲〈自己的文章〉) 那麼,荒人所看到的,畢竟也還是張愛玲世界的荒涼嗎? 我問朱天文:黃錦樹指出《荒人手記》是對胡蘭成〈女人論〉的一個回答。而〈世紀末的華麗〉最後一句話更明確地點出胡理論中男女的主要差異: “有一天男人用理論與制度建立起的世界會倒塌,她將以嗅覺和顏色的記憶存活,從這裡並予之重建。” 那麼《巫言》裡的巫,在多少程度上,是一個女巫呢?也就是說:巫看、巫時、巫事、巫途、巫界這些巫的書寫姿態,究竟還存留著多少從米亞到荒人一脈相承的陰性特質? 朱的回答當然是肯定的,她和我一樣,是李維史陀的信徒。她其實就是像李維史陀那樣的人類學家,用一種不屬於這個社會的,來自遠方的眼光,觀察土民的感覺資料。而作為胡蘭成女人論的專屬對象,她當然有她敏銳的感官直覺,能夠對這樣的任務勝任愉快。 用敏銳的味覺,視覺等感官–而不是用抽象的概念和理論–來詮釋世界的心靈特質和能力,胡蘭成把它歸於女人,而寫了《女人論》;李維史陀則把它歸於野蠻人,而著了《神話學》(Mythologiques)四大冊並《野蠻人的心靈》(La Pensée Sauvage)一書,闡明野蠻人“具體的邏輯”。這些理論,朱天文在《花憶前身》自序之〈神話解謎之書〉一節中論述甚詳。 朱天文親炙前者而私淑後者。她的小說及文章到處可看到二位大師的印痕。朱自言《荒人手記》後,她已脫離胡蘭成而自由了。李維史陀在我與朱相遇在奧斯汀前七天,以百歲高齡辭世,我正為準備朱的來訪而勤讀其小說,看到紐約時報誄李維史陀的整版長文,有莫名的悲哀。我不忍問朱,她是不是也脫離李維史陀而自由了? 朱天文離開前,我承諾她要以李維史陀研究神話的方法,找出她作品中的“黃金三角”。作為《世紀末的華麗》、《荒人手記》、以及《巫言》的大結構,這個三角是不難求的:它的存在由兩個維度所界定:其中之一便是李維史陀/胡蘭成的“具體思維─抽象思維”軸線,另外一個則是特納的“結構─反結構”軸線。在這兩個軸線所界定的平面中,女性、男性、和同性戀者/巫構成了如圖所示的三角關係:

這圖表示:雖然女人和男人有著“具體思維—抽象思維”的二元對立,但她/他們都是結構化了的角色。只有具有陰性特質的男同性戀或無性的巫者,不但能分享女性具體思維的能力,而且能站在“結構—反結構”二元對立的另一面,以畸零人的角度,來觀察、詮釋、和書寫這個廢墟世界。這種角度的運用與否,我想,或許是為什麼《荒人手記》之所以成功,而《日神的後裔》之所以失敗的原因吧? 朱在美巡迴的最後一站是UCLA。她臨行前夕,我們一群人在日本餐廳Uchi最後相聚。我提到她到LA後或許可以去尋訪張愛玲故居,她白了我一眼,似乎在說:她早已脫離張愛玲而自由了!但是,我還是不禁想起王德威序《花憶前身》所引張愛玲〈更衣記〉中的一段話: “時裝的日新月異并不一定表現活潑的精神與新穎的思想。恰巧相反。它可以代表呆滯;由于其他活動范圍內的失敗,所有的創造力都流入衣服的區域里去。在政治混亂期間,人們沒有能力改良他們的生活情形。他們只能夠創造他們貼身的環境─那就是衣服。我們各人住在各人的衣服里。” 這個看法,朱天文顯然是同意的。她在〈女人與衣服〉一文中寫道:“時代若有變動,一定是音樂先變,女人先變,衣服先變,舉瑪丹娜為證。”其實,何必米亞,何必瑪丹娜?二十六歲時的朱天文就曾舉張愛玲《連環套》裡“黃烘烘戴一頭金首飾”的霓喜為證,寫道: “如果有一天核子大戰爆發了,燼餘塵滅裡能夠存活下來的人,不是理論家,不是道德家,乃至宗教家都不是,而是與霓喜這樣在體質上相同的人,存活下來了,重新建起新的人類的秩序嗎?”(〈衣香〉) 為著社會的呆滯和政治的混亂,而把他們的創造力投入感官資料裡頭的人,究竟是米亞,克麗絲汀,婉玉,寶貝,荒人,阿堯,費多…等人,還是在巫界玩弄文字煉金術的書寫者朱天文?對香味和顏色的感覺和記憶─以及對其符碼的書寫─究竟只是廢墟中存活的無奈,還是能帶我們超脫廢墟的救贖? 朱天文完全不用電腦,那麼她書寫所用的紙箋,是不是都會巫女米亞用廢紙混著紫紅玫瑰花瓣所製成的? (完稿於二零一零年二月六日) |

|

| ( 創作|文學賞析 ) |