字體:小 中 大

字體:小 中 大 |

|

|

|

| 2014/02/23 16:17:59瀏覽1314|回應0|推薦1 | |

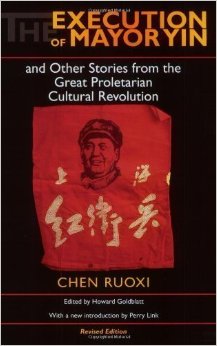

本文原刊於1978年12月號唐光華兄主編之《大高雄》雜誌;文章原題〈從小說社會學的觀點看陳若曦的新旅程〉。今重刊於此以紀念當年對文學的熱情、對民族的想像、以及下筆萬言的豪氣。 《尹縣長》的英譯本今年在美國由印第安那大學出版以後,《時代週刊》有人評論說它的主題是「人類孤獨地追尋完整性的精神」,其實,這並不是新鮮之論。國內較後的版本附帶刊有葉維廉去年所寫的〈陳若曦的旅程〉,在這篇評論文章中,葉先生已經提出「完整性」的問題,以之作為陳若曦前、後期作品的根本差異所在。葉維廉認為陳若曦早年的作品如〈巴里的旅程〉只暗藏著作者對社會制度的抗議,而缺乏一個她堅信不疑的完整世界觀或關於社會制度的理想,因此未能如《尹縣長》集中諸短篇那樣,呈露出強烈的悲劇意味。相反的,在《尹》集中,作者雖然以平靜、客觀而樸實的寫實主義風格,報導了一個「硬化」了的社會制度,但其中卻隱藏著一個她所深深信仰的完整的世界觀,而且在這一完整的視界和那支離破碎的現象相互牽持、對峙之下,才可能造成《尹》集中的悲劇意識。葉維廉並不認為陳若曦離開中國大陸之後,已喪失了她對於完整社會之可行性的信念,「她在小說裏的抗議,不是那簡單而含糊的『反共』二字可以說明的。」(註1) ▓小說是諸神所棄世界的史詩 「完整性」是本世紀文學理論的一個重要概念,由當代匈牙利的哲學家和文學批評家盧卡奇 (Georg Lukács, 1885-1971)首先提出。盧卡奇研究古希臘的美學和倫理學,發現文學和造型藝術經由形式上的統一,表現了人生和價值之間一種顯著的調和,這調和使得希臘世界構成了一個具有完整秩序的文化(註2)。古代史詩所表現的,正是在這種文化之中,人與人之間,人與社會之間自動自發的完整性和有機的一致性。但是,這種真正的價值,在以後的世界裏失落了。在自由經濟的交換結構想運作下的世界,是一個墮落了的世界,各種不再和諧一致的價值,使這個世界瀕於破裂瓦解。相應於社會的變遷,在文學的領域中,史詩裏的英雄也墮落成為一個「有問題」的角色,他們在相互疏離、鬪爭的人群中,孤獨地追尋真正的價值,希望能够重新喚回人群的完整,重建一致的人生。這種新的文學內容,產生了新的文學類型,那就是小說。盧卡奇在其《小說理論》(The Theory of the Novel) 中說小說是「諸神所棄世界的史詩」,基本上還是根據馬克斯的理論,認為在經濟結構和文學、藝術及其它意識形態之間,有一種決定性的關係:中產階級的社會中,人和人的關係被貶抑成人和商品的關係,甚至是商品和商品之間的關係,這種關係,完全由市場中的交換價值來決定。因此,史詩世界中的完整性就被基於自利心的價值觀念所破碎了,而小說只能反映出這個破碎的世界中,一些人孤獨地追尋完整性的過程(註3)。 ▓中共嚴厲批評中間人物論 葉維廉在〈陳若曦的旅程〉一文中未曾提到盧卡奇,但由以上的闡述,我們知道葉先生和時代週刊的評論,都是基於盧卡奇的「完整性」這一觀念而作的。葉先生指出陳若曦早期在台灣的作品中缺乏「完整的世界觀」,比及她到達美國,接觸到純粹資本主義社會的現實,也接觸到了社會主義的理論,使她不但建立起了完整的世界觀,而且對這世界觀產生出強烈的信仰,竟不惜放棄寫作,回歸大陸,投身「祖國」的建設行列,希望能够在那兒尋覓到完整性而中止漂泊的行程。自然,如果世界上有任何地方重新建立起了人群的完整性,則小說這一文學類型,也就失去了盧卡奇賦予它的意義,而必須回復為神話、史詩或發展成另一種新的文學類型了。因此,抱持著完整信念而回歸大陸的陳若曦,即使真如葉先生所說,「決心犧牲一般人的需要」,而放棄了要求保持她做作家的權利,她必也知道,在具有完整社會可行性的地方,小說是沒有繼續在存的必要的。所以她在《尹縣長》自序之一中說她住在南京的那幾年,「怎麼樣也沒想到有一天會再提筆寫小說」。她自然知道:一九六四年和一九七三年(也就是陳若曦離開大陸的那一年),中共兩度雷厲批判「中間人物論」,倡導「英雄人物論」,事實上就是對盧卡奇意義之下,小說之「追尋完整性」任務的全盤否定。 ▓中共自欺欺人「工農兵英雄的偉大形象」 文化大革命以來,中共的文學理論家不歡迎盧卡奇。盧卡奇所說的「有問題的英雄」從中共的觀點來看,就會是一種「中間人物」。當年邵荃麟、周揚等人提倡「中間人物論」的時候,固然不見得能有盧卡奇關於完整性的觀念作為引導,但他們要描寫「幾千年來個體農民的精神負擔」,描寫他們躑躅在資本主義道路和社會主義道路之間的苦難歷程,即使不能說是這些中間人物在追尋一種完整性,至少也表達了作者對於一個衝突社會的抗議,和對於理想中真正社會主義的期望。「中間人物論」其實只是寫實主義文學的基本要求,中共批判它,不僅僅是以「社會主義的寫實主義」(socialist realism)來反對「社會寫實主義」(social realism),而且是對於他們統治之下「社會主義現實」的自欺欺人的樂觀。儘管依照馬克思主義,「無產階級專政」之下的社會主義社會仍然而且必需存在著「資產階級法權」的運作,但要說在社會主義之下,「中間人物」仍然在廣大的人民群眾之間起著主導作用,這卻是中共死不能承認的。周揚之後的中共文學當局事實上犯了「形式主義」的錯誤,他們希望藉著「工農兵英雄的偉大形象」來加速社會辯證法(階級鬪爭)運動的進行。英雄人物如是地被賦予了一種教訓的意味:教育廣大的人民群眾,宣揚「無產階級道德」;要使一個生產力基本上尚未解放的社會,在這道德形式的運作之下,儘速的達到那「無階級、無差別」的完整社會。 「英雄人物論」因此只是一種虛妄的世界觀,「工農兵英雄」也不是史詩裏表現了人群自發完整性的英雄。如果說「英雄人物論」指導之下的作品裏頭有一種相互調和的價值秩序和共同信念,這種「完整性」的現實根據將只是隱藏在神話、崇拜和教條之下無情的專政和殺戮。中共的意識型態為了合理化無產階級專政下社會生活方式的意義,在文學領域裏宣稱他們已經獲得了真正的價值;於是他們揚棄了社會寫實主義的小說形式,以一種據說是新的史詩的文學類型來表現這虛妄的完整性。在這樣的社會裏,像〈巴里的旅程〉這樣的小說家是沒有她發揮的餘地的。而且如果她相信這種完整性存在,那麼她原來所抗議的已不存在,而她所追尋的已然獲得。除非她改變自己,願意以虛妄的史詩形式來歌頌這個完整的社會,突出這社會中的英雄形象,否則她只能從文學的領域裏退出。 ▓沉默是向中共當局做最大限度的反抗 誠然陳若曦不一定希望她一回到大陸就能見到並融入一個完整的社會──她也許只是執持著「可行性」的信念而已。但也正因為這樣,我們認為葉維廉以「為這個完整的世界觀服膺」作為她「投入偉大的建設」的理由,是不够充分的。我們同意陳若曦能够了解「為理想社會主義制度而犧牲」的基本要求,但這也不足以構成她放棄寫作的充分條件。陳若曦在大陸七年,她所見到的是一個疏離的社會,實行著葉先生所說的「毛式共產制度」,這和「完整性」的理想是有天淵之別的。作為一個作家,如果她執持著盧卡奇「追尋完整性」的理想,她應該寫作小說;如果她以為毛式共產制度有其「可行性」,他應該在「英雄人物論」的指導之下創作史詩來禮讚社會;但是,我們看到的是陳若曦放棄了寫作。寫「有問題的英雄」或「中間人物」當為中共所不容,不歌頌「工農兵英雄」則是作為一個作家所能做的,對中共當局最大限度的反抗。問題是:「一個抱持著完整世界觀的作家,反對現行的社會制度,並抗議其疏離,但她仍然在這個社會停留了七年,而未嘗想到有一天會再提筆寫小說」這一個命題,除非我們根本否認她作為一位嚴肅的小說家的資格,否則是絕對不能和盧卡奇的小說理論相協調的。 ▓馬克思主義抹煞了民族性 前面說過:盧卡奇的小說理論,基本上是根據著馬克思的社會學說。而我們知道,馬克思主義最大的缺失,乃在於它抹煞了民族性的問題。盧卡奇「完整性」的觀念,是不曾含藏著民族的特殊性的。葉維廉在說明「完整的世界觀」的時候,曾經舉了原始社會的族群作為例子,但他竟然只提出文化、經濟、政治三者構成一個完全不可分割的整體,而未能突出那隱藏在圖騰象徵之下的族群血源的問題。葉先生也許以為它可以涵蓋在「文化」的項目之下,然而正如同民族性是一種特殊的完整性一樣,只講完整性不提民族性,難免大而無當,易遭買櫝還珠之譏。當我們評論陳若曦,注視著她,期望她成為中國之索忍尼辛的時候,我們實在不應該忘記索忍尼辛在諾貝爾文學獎演說辭中極富啟示性的一段話: 「民族性底差異乃人類之財富,是不同民族性格之結晶,即使是其中最小的晶體,亦有其獨特的色彩,並包藏上帝意旨之特殊的一面。」 我們認為:要解釋陳若曦的回歸,要解釋她放棄寫作並在大陸上疏離的社會停留了七年,乃至於要解釋她在《尹縣長》集中表露的強烈的悲劇意味,僅僅提出空泛的「完整性的追尋」,僅僅提出「基本上相信社會主義的可行性」,或者是「完整的視界和那支離破碎的現象相互牽持、對峙」,這些都是極不充分的理由。「完整性」的觀念只有在民族感情介入的時候才能够具有落實的意義。因此,陳若曦的回歸是因為她追尋著屬於中國的完整性社會,她拘留於一個她反對的社會制度之下七年,放棄了小說家的任務,是因為這個社會裏相互疏離的人群是她的族人,而這個硬化的社會系統是她的母親。(這一點,倒是葉維廉提出來的,他評論〈任秀蘭〉中,陳老師看到任秀蘭的屍體以後時常在腦海裏浮起可怕的影像時,說道:「『說不出』是因為『愛』啊,正如兒子對一個罪惡重重的母親能說什麼呢!」葉先生未能把這浮光掠影的民族情感擴大到「完整的世界觀」中去,是他自囿於空泛的文學理論。) ▓期望一位中國索忍尼辛的出現 然而,我們還存留著一些問題:陳若曦既已因追尋民族的完整性(而不是社會主義的完整的世界觀)而回歸、而停筆,為何她終於又離開了大陸,並重新執筆,寫出了《尹縣長》?《尹縣長》中的悲劇意識,和民族的完整性有何關聯?如果我們期望著一位中國索忍尼辛的出現,我們就必須回答這些問題;如果迄《尹縣長》出版為止,陳若曦所走的旅程不足以讓我們尋出這些問題的回答,那麼,我們就必須集中我們的眼神,來注意《尹縣長》之後,陳若曦的新旅程。 這將包括最近結集成書、出版的短篇小說集《老人》,和長篇小說《歸》。 |

|

| ( 創作|文學賞析 ) |