字體:小 中 大

字體:小 中 大 |

|

|

|

| 2014/02/24 17:38:32瀏覽3254|回應0|推薦3 | |

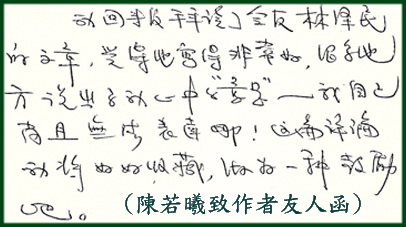

「這個控制得鐵桶般紋風不透的社會裏,幾時已在醞釀著反叛的勢力!有反叛就有希望,中國的未來畢竟屬於年輕的一代。」──陳若曦:《歸》 《尹縣長》和《老人》中的短篇小說,實際上構成了一個封閉的範疇系統,其中,一些範疇不斷地重新排列、重新組合。每一個短篇,都是同一結構的不同「變形」,作者不憚其煩地,藉著它們反覆向讀者傳達著一個訊息,彷彿害怕在傳輸的過程中,會受到雜音干擾而淹沒失真似的。文學史上,巴爾扎克的《人間喜劇》 (La Comédie humaine),透過結構主義的分析方法,也可獲致相同的結論。(註4) ▓短篇人物的狹隘性 如此,我們就不必驚訝於這些短篇中人物的狹隘性了。白先勇在〈烏托邦的追尋與幻滅〉(註5)一文中也注意到狹隘性的問題:他認為《尹縣長》集中六篇小說的主角,大致上可分為老幹部及知識份子兩類。他為陳若曦設想的理由是:文革期間,這兩個階級所受的災害最大。而甚至在《老人》集中各短篇完全發表結集出書以前,白先勇在上引文章中也提出了《尹》集中老人角色的問題。如〈耿爾在北京〉裏的夥計老魯、〈尹縣長〉裏的尹老,這些封建社會裏的遺老,顯然因為他們尚存留著一點表現出「完整性」的義氣人情,而不斷引起了陳若曦鄉愁式的懷念。 我們認為:白先勇的分析,顯得含糊而不够完全。依我們的看法,《尹縣長》和《老人》二集中人物的狹隘性,不在於陳若曦只選擇了某幾個特殊階級的代表人物作為符碼,來傳達她個人的憤懣或念舊情緒;而在於她基於自己在大陸期間的短暫經驗,把大陸社會當成一個封閉的、停滯的結構實體。為了在小說中表現這個她認為已經發展完全的結構,使得她筆下某些人物的性格和行動的發展受到了嚴重的限制,而另一些類型的人物則顯得過分突出。我們的看法,從《老人》這一集名的代表性上可以獲得充分證明,但我們也注意到最近完成出書的長篇《歸》中,陳若曦的重大轉變。 ▓大陸知識份子理想幻滅 知識份子和老人,從中共的文學觀點來說,都是中間人物;前者躑躅在資本主義和社會主義之間,後者甚至是封建主義社會在新社會中的餘孽。陳若曦筆下的知識份子,不論是本土的或歸國的學人,在中共當局的眼中,距離革命的道路總是相當遙遠的。他們都曾一度如陳若曦一般,抱持著完整社會的理想而投身社會主義的建設。但他們迅即發現:他們對形勢的估計過份天真(〈查戶口〉裏的冷子宣在「鳴放」運動以後被戴上右派的帽子;〈值夜〉中的柳向東於輔導數學和討論《國家與革命》時受到譏笑和諷刺。),而且事實上他們根本無法融入一個「完整」中去(〈值夜〉中的老傅在文革前夕本已成為副教授的候選人,卻因有人匿名檢舉他有參加過「三民主義青年團」及隱瞞年齡的嫌疑而「掛」了起來;〈耿爾在北京〉裏頭,耿爾和小晴兒、小金的感情終於沒有結果。)。白先勇認為陳若曦透過這形象所要傳達的訊息便是:大陸知識份子理想幻滅後,心灰意懶,早衰麻木的心態。 正因為《尹縣長》集中的陳若曦,刻意要在小說裏重建一個她所要抗議的麻木的、硬化的、疏離的社會,於是她只能從她在大陸七年之中,實際經驗的異質的、複雜的、連續的社會實體裏,選擇了特別能够傳達這些訊息的符碼。我們不但看到了《尹縣長》集中的一批受挫的知識份子,看到了以舊社會所殘存的「完整性」片段,來烘托出新社會的疏離物化的老人角色;更隨著《老人》的結集出書,由〈老人〉中的老人、〈春遲〉中的戚老頭、〈地道〉裏的洪師傅和李妹、〈十三號單元〉裏的老宋夫婦,絮絮叨叨地向我們訴說著同樣的事。這一大群中間人物以不同的面貌反覆出現,以他們之間的相互關係,他們和社會整體的關係構成了我們前面所說的封閉的範疇系統。在《尹縣長》和《老人》二集中各短篇構成的自足結構裏,是不容許〈值夜〉中年輕力壯的衛東、〈耿爾在北京〉中留著工人血統、純潔可愛的小晴兒和〈尹縣長〉裏氣宇不凡、耀武揚威的紅衛兵小張有更多的發展餘地的。 ▓對未來執著,卻不存幻想 即使是任秀蘭和尹飛龍,不能够列為中間人物的兩個主要角色,他們的背景和境遇也沒有白先勇所想像的那麼單純。任秀蘭和尹飛龍雖然都是老幹部,但一個是曾經在陜北打游擊的文革「五一六兵團」份子,一個則是國民黨的投降軍官。「五一六」份子在文革初期張揚一時,後來雖被打成反革命,且在「一打三反」的時候又揪出猛烈批鬪,但在林彪事件之後則獲得平反;尹縣長則是文革初期的犧牲者,說不定槍斃他的紅衛兵小張,正是另一個「五一六兵團」的成員。因此,任秀蘭的死亡決不能和尹飛龍相提並論。白先勇把二人歸諸於同樣的命運,在於他和寫作《尹縣長》和《老人》時候的陳若曦一樣,把社會結構視為靜態的實體,並以各種不同變貌的短篇小說為這個結構的反覆表現。事實上,如果我們注意到歷史的發展和結構的變動,我們會發現在〈尹縣長〉篇中失蹤了的小張,很可能就是出現在《歸》中那位校工小馬的前身。一九六六年氣宇不凡,意氣風發的紅衛兵,經過文化大革命的鍛鍊和教訓,在一九七二年已經成長為一位不同凡響的青年:「少年老成中有那麼一段早熟的冷酷和現實感,對未來執著,卻不存幻想」(註6)。而「尹縣長」集中那一群「處處是依樣畫葫蘆」的知識份子,在已麻木早衰、心灰意懶或玩世不恭的態度來抗議和逃遁政治上的現實之後,在《歸》中則被飽受折磨而仍然冷靜深沉的李永忠,以那噴射著叛逆火花的眼光掩蓋下去了: 「他嗓門低沉,有自嘲的語氣,卻無半點自哀自憐;說話尤其簡短有力,捨棄了從前咄咄逼人的舌鋒。他拒絕憐憫正說明這場災難非但不曾打倒他,反而把他磨練得更堅強。若說從前的永忠是熱情的化身,今日卻是理智的象徵。」(註7) 而回歸的國外學人們,雖然經歷過理想的幻滅,也不是個個都想再度流浪來逃避現實。「在今日的中國,隱士時代已一去不復返」了,所以陶新生寧可自沉於水來表示他的抗議,也不願在塵世中隨波逐流。《歸》中的中國,顯然已不是過去的中國。 ▓投射到歷史洪流之中 《歸》這一長篇的完成,把陳若曦從封閉的、停滯的結構中牽引出來,而投射到變動的歷史洪流之中。這種轉變,也許和文學類型不同有關。本來,長篇小說和短篇小說在量和質上均不相同,前者著重於敘述、描寫與對話,後者則重抒情、暗示和隱喻(註8),而盧卡奇的小說理論,應該是專指長篇小說而言的,此所以我們在《尹縣長》、《老人》各短篇小說中,找不到一位唐吉軻德式的主角,能够在那破碎的世界上,執著地尋求著族群的完整(尹飛龍至死不悟,是一種「懵懂」,而不是小馬的「執著」)。這些短篇只向我們暗示了一個疏離的社會,反覆地傾訴著它的慘怖和不幸;如果說其中有某種「完整的世界觀」運作著而呈露出悲劇意是,這完整觀念也只存在作者心中,而不是小說中的人物。 ▓具有神話的結構特性的小說 陳若曦的短篇小說和巴爾札克的《人間喜劇》之所以適用於結構分析,可以說是因為它們具有神話的結構特性。但是,它們不是那只存在歷史前期或無歷史社會的素樸神話,而是在作者的觀念中,存在於歷史完結時期的停滯社會的神話。在這裏,我們必須注意到結構主義之父李維史托 (Claude Lévi-Strauss, 1908-2009) 和馬克思主義者盧卡奇的顯著不同:雖然二人都同意敘述性的(長篇)小說是當史詩、神話中的完整秩序失落時,人們在墮落的歷史現實中,不斷努力尋求重敘的產物;然而二人對於歷史的觀念,和對於這努力的可能結果卻不作同想。李維史托似乎會認為自然和諧狀態的失落使得文明沾上了邪惡的意味,因而作為文明詮釋者的小說家,企圖在虛妄的歷史中尋求神話世界的和諧結構,將會是徒勞無功的(註9)。而盧卡奇則跟隨馬克思,把一種趨向於終極之善的目的論賦予了歷史的進化:他相信人類憑藉著歷史中的努力,將可以從墮落中獲得超昇。《人間喜劇》中的法國社會或文化大革命以後的中國,自然不是唯物史觀所能承認的歷史進化完成時期,然而在結構主義者眼中,每一個社會相應於它的結構有屬於自己的神話,而所謂歷史,只是每一時代的歷史家們,對當代社會神話的紛沓的詮釋;因此,雖然不復能够像原始人一樣,以神話來傳達族群完整的訊息,但是小說家既然把他們所處的社會,當作歷史完結時期的封閉、停滯的範疇系統,自然也可以用他們的形式,來傳達一個文明的疏離或──邪惡。 ▓結構主義者的限制 李維史托認為人活在神話中,卻利用歷史來尋求庇蔭,沙特 (Jean-Paul Sartre 1905-1980) 則以為人真正是活在歷史中,卻常託庇於神話(註10)。這位存在主義的馬克思主義者雖然由於他在《辯證理性批判》(Critique of Dialectical Reason) 中提出人類學的哲學基礎的問題,而曾經受到李維史托有力的批判,但他仍然堅持「變化」和「進步」,不容許中產階級的詭計,用「變形」和「秩序」來取代它們。沙特並且比盧卡奇更進一步,把後者那純粹屬於社會範疇的人群完整觀念,賦予了「歷史性」的意義:他調和存在主義及馬克思主義,認為孤獨的個人,經由「完整化」的過程,不但把自己的存在融入團體,而且把自己的意識融入歷史。活在歷史中的人們,如是藉著個人的實踐行動 (praxis),使群體和歷史得以依循馬克斯的辯證邏輯,進步向更加的未來(註11)。 我們認為也許就李維史托皇皇四大卷的《神話邏輯》(Mythologiques) 而言,他有理由宣稱已經成功地把其中所有的神話,帶進到相互「和諧」一致的境地(註12),因此我們採用他的方法,分析了陳若曦的短篇小說。但是結構主義者迄未證明他們的方法,可以同樣成功地施之於篇幅遠比神話或者十四行詩──如波特萊爾 (Baudelaire) 的〈貓〉(Les Chats)(註13)──更為冗長的長篇小說。而且我們雖然不致完全同意沙特所說,人常常建構神話為的是逃避歷史;我們卻不願意跟隨著結構主義者,完全否定歷史「進步」的真實性。因此,我們雖然認為陳若曦的短篇小說傳達著一個封閉、停滯的社會結構,我們卻寧願把從《尹縣長》、《老人》到《歸》的旅程,視為她的視界,從空間到時間、從同時性到貫時性的延伸;而且我們認為,陳若曦的轉變,事實上反映了中國社會在歷史中的進步。 ▓陷泥於歷史的終末使她絕望 如此,在盧卡奇空泛的「完整性」觀念之上,我們加入了「民族性」和「歷史性」兩個不容抹煞的因素,我們乃可嘗試回答上文中提出的問題:陳若曦既因追尋民族的完整性而回歸、而停筆,為和她終於又離開了大陸,並重新執筆,寫出《尹縣長》?《尹縣長》的悲劇意識,究竟如何而後可能?一九七三年陳若曦離開中國大陸的時候,文化大革命已進行了整整八年,這八年中,中共的政治現象和社會現象呈現著極其混亂的情勢:中央方面,最高層的從劉少奇、鄧小平到林彪、到江青;高階層的從彭真、羅瑞卿到王力、關鋒、戚本禹,到黃永勝,到張春橋、姚文元、王洪文。社會動員方面,從紅衛兵的串連、武鬪到軍管、軍訓,到知識青年下放。意識型態方面,從「中華人民公社」到軍、幹、群三結合的「革命委員會」,到封建法西斯的「禮治」,到批林批孔。凡此種種,真是萬象紛陳,百怪畢現。這樣子一個動盪、混亂的政治社會,表面上看起來,各主要組成部份連番更易、變形繁複,實則就根本的結構而言,各部份之間的關係,包括人與人之間的關係、人與團體的關係,團體與團體之間的關係,以及個人、團體與整個社會之間的關係,可以說完全停滯在一種猜疑、疏離、衝突、爭鬪的碎裂狀態之下,那幾乎是一種末世的、歷史完結時期的封閉結構。我們認為陳若曦可以因為抱持著民族完整社會之可行性的理念而在大陸停留了七年,然而,所謂「可行性」是個人對於歷史發展的一種意識和期望。如果等待了七年之久,她徒然觀察到自己陷泥於歷史的終末,那麼,她的絕望便是可以充分理解的。於是我們見到:陳若曦終於從介入中脫身,走向再度流浪的旅程。 因此,《尹縣長》的悲劇意識,如果可以說是完整性的追尋和失落的話,這「完整性」或「完整的世界觀」也必須是在民族和歷史的觀點之下,才能够有具體的意義:那是一個人在其感情見逐於碎裂的族群、其意識受阻於沉酣的歷史之時,所發抒的悲涼、絕望、但卻是痛定思痛的冷靜抗議。 ▓文革埋下了契機的種子 然而,我們以為,這樣賦予《尹縣長》的悲劇意識,雖則是較具體的,卻仍然不够充分。我們在前文中已提到陳若曦第一個長篇《歸》的完成,把她從封閉的、停滯的結構中牽引出來,投射到變動的歷史洪流之中。這一轉變之所以可能,在於文革時期停滯的中共社會結構,終於在歷史意識的覺醒之下,逐漸呈露了新的契機。這契機的種子,本來就埋藏在文革的過程中,可是陳若曦在大陸停留期間,似乎沒有注意到它的存在,必得等到它萌了芽、露出了鋒芒,甚至於已經成為一種歷史意識或──理念,才使她回到歷史浪潮的流動之中。從《歸》中最後李永忠的一段話,我們看到了陳若曦心中對於歷史,對於她的族群,又重新燃起了希望的火花。她知道自己的感情、自己的意識,已經慢慢地能够融入中華民族的歷史發展過程,「完整性」似乎不是那麼渺不可及了: 「我們不能小看文革的長遠效果,它是政權理想的大試驗,也是史無前例的大演習。我們的理想雖然被出賣,但這是人的錯,不是理想本身的過失。相反的,理想更加深入人心了。誰不嚮往『造反有理』的權利?當然,這一次我們跟著指揮棒轉,打倒了劉少奇。下一次,你看吧,我們可就『捨得一身剮,敢把皇帝拉下馬』!寫過幾百張大字報的人才知道什麼叫言論自由,也才珍惜自由的可貴。『清隊』整肅了多少造反派,不親身受過羈押的人怎麼體會得到人權的神聖和憲法的有名無實?還有大串連,它的確讓我們走出象牙塔,第一次深入社會,了解到民間的疾苦。辛梅,你知道吧?越是看到我們國家的貧窮落後,你會越愛她呢!」(註14) ▓新生代的崛起 我們看到《尹縣長》集中,性格和行動發展受到嚴重限制的一群新生代,在《歸》這一部長篇小說裏已經自我意識地投入了追尋民族完整的歷史努力,而不是像在短篇小說中,這完整的世界觀緊緊存在作者隱藏的內心。面對這一群角色「亮得宛如火炬的眼睛」,辛梅(陳若曦)的眼眶兩度濕熱起來(註15),她終於在李永忠的熱情、溫柔的邀請之下,保證她願意留下來和他們一起奮鬪。李永忠說:「我們代表絕大多數人民的意願,也許一時寂寞,但永遠不會孤獨。」寫作《尹縣長》時的陳若曦,也曾想到她有這種轉變的一天嗎? ▓悲劇不是一切 一位偉大的文學家不會忘記他的民族傳統和當代歷史意識。從托爾斯泰的《戰爭與和平》到索忍尼辛的《一九一四年八月》,我們知道文學之所以偉大的意識,盡在於此。評論陳若曦,要在《尹縣長》的六篇短篇小說中尋找悲劇一事的來源,是不能有令人滿意的結論的。我們注視她一直到《歸》為止的這一段新旅程,很欣喜地發現她正在邁向民族和歷史的復歸大路,這使得《尹縣長》在和她以後作品的連結之下,產生了更深刻的悲劇精神。「中國」是一個理念,理念的進程,決之於她的子民在歷史中的覺醒。陳若曦能够貢獻她一己的意識融入這進程中《尹縣長》便完成了它所應能傳達的「文化大革命」的淨滌 (Catharsis) 功能。悲劇不是一切,因為一個封閉、停滯的社會結構不是族群生活的全部始末。我們靜待陳若曦未來的發展,並願和她併肩投入。 附註

|

|

| ( 創作|文學賞析 ) |