字體:小 中 大

字體:小 中 大 |

|

|

|

| 2022/06/20 19:34:28瀏覽868|回應0|推薦0 | |

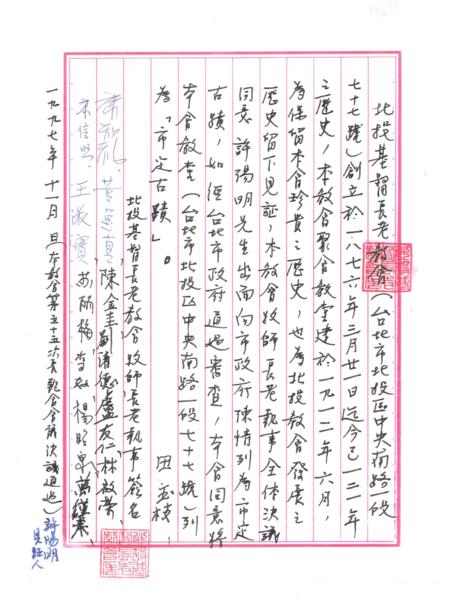

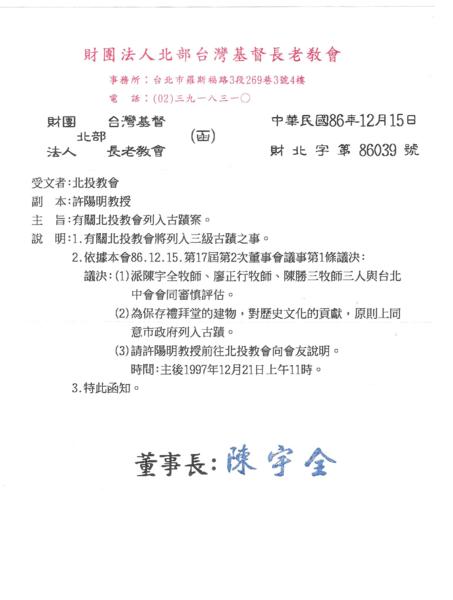

許陽明 北投教堂 基督長老教會北投教堂指定為古蹟始末 本文詳見許陽明著《從日治「天狗庵」到民國「中山樓」—北投˙草山溫泉歷史「再發現」物語》-2024.12.1圓神出版社出版儘管在一九八0年代初就認識北投教堂的康知禮牧師,也知道北投教堂是一棟相當古老的教堂,卻沒有深究過它的歷史,直到展開北投重建工作初始的那兩年,認識了幾位平埔族原住民前輩,接著看了馬偕醫師的《台灣六記》才逐漸瞭解長老教會北投教堂的歷史。 馬偕創設的北投教會 原來,北投長老教會是偕叡理(George Leslie Mackay, D. D.)博士,親手為北投社平埔族凱達格蘭人所設的教會。偕叡理也就是對北台灣傳教與教育貢獻非常大的醫生,大家通稱為「馬偕博士」的傳教士。根據北投教會的資料,這座教堂創立於一八七六年三月二十一日,距今已經超過一百四十五年了。 馬偕醫師於一八七二年到淡水傳教,最初十年像耶穌基督一樣,一面巡迴布道,一面教導學生,以路邊、樹下、溪旁、客棧、民家或地方的禮拜堂作為教室,稱為「逍遙學院」(Peripatetic College)或「巡迴學院」(Itinerant College),四處傳教。北投教會就是馬偕醫師在那時期創設的,當時是他來台後的第五年。 一八八一年末,馬偕醫師在淡水籌設台灣北部最早的神學院,一八八二年六月現在真理大學內的牛津學院(Oxford College)竣工。一九○一年,馬偕醫師蒙主恩召,學院由加拿大籍的傳教士吳威廉(Rev. William Gauld)繼任。 吳威廉一八六一年生於加拿大安大略省的西敏鎮(Westminster),清光緒十八年,一八九二年來台灣協助馬偕從事宣教的工作,一生致力於神學教育的提升,並創立中會健全教會行政,對台灣的教會與教育貢獻非常大。他的夫人吳媽利(Margaret Mellis Gauld)是第一位將西洋音樂介紹給台灣教會者,她不僅影響了台灣的教會音樂,更影響到西洋音樂在台灣的奠基與傳播,吳牧師娘不但被尊稱為台灣教會音樂之母,甚至也有人尊稱她為日治時期台灣第一鋼琴家。吳威廉的長女吳阿玉護士(Gretta Gauld)、次女吳花蜜醫師(Flora Gauld),與父親一樣,一家人都無私地奉獻台灣。吳花蜜醫師的先生李約翰,一九三0年代曾任台南新樓醫院、彰化基督教醫院及台北馬偕醫院院長,並組織了基督教徒醫學會,此一醫學會是台灣各醫學會的濫觴。 吳牧師當時也是台灣著名的教堂建築師,設計建造了許多教會建築,現在的北投教堂,就是由吳威廉牧師在一九一二年所設計與建造的。 馬偕醫師曾在《台灣六記》提及,原本想在十五年前,即一八七六年,在北投建立教堂。不過那時已經設有教會並租用民房聚會,直到一八九一年才購地興建禮拜堂。在《馬偕博士日記》也曾提到,「在北投禮拜,三、四十名平埔族人來參加。」一八九三年二月五日的日記中也曾記載:「北投禮拜堂建竣落成,今後不用再租屋了。蕭田、李恭、八寶、慕善、柯玖、嚴清華、吳威廉等,在典禮中都曾致詞。」 英國鄉村風的小教堂 北投教會最初建設的禮拜堂,位於現在北投的「番仔厝」,僅祇是一間簡單的禮拜堂。最後才在一九一二年六月,在今址興建教堂,教堂用地由也是北投教會長老的陳近先生(1848〜1931年)所奉獻。當時居住於北投庄五O七番地的陳近先生,於明治二十一年,一八八八年,四十歲時由陳榮輝牧師施洗成為基督徒,一九O七年升為長老,一九三O年十一月三十日任滿退職,一九三一年十二月別世。陳近長老的夫人,高氏斷,明治二十三年,一八九O年,三十四歲之時由偕叡理(馬偕)牧師施洗,一九三二年別世。 吳威廉牧師在台灣所設計的教堂大都已經改建,北投教堂為僅存的孤例。從該教堂可以看出當時的一些建築思考與風格,在文化、宗教與教育上的價值更加珍貴,是值得永久保存的重要文化資產。 這座以紅磚與木屋架構的小教堂,風格接近英國鄉村的小教堂,正面中央設入口,入口上有弧形與三角形結合的山牆,入口雨庇疑是後來所加建。山牆上方則有水泥框額題著「禮拜堂」三個字,磚柱欄杆上則有置小球狀的裝飾。最大的特色則是磚牆兩旁設計有下寬上窄的扶壁柱,這是為了因應地震而設計的。 教堂的聖壇部份曾經延長擴建。屋頂曾經破損,屋頂木架也曾腐塌,所以約在一九八0年代中期,教會已將屋頂木架抽掉改建,並加上鐵皮屋頂。禮拜堂造型嬌小簡單樸素,頗能反映當時的社會風氣與情況。吳威廉牧師則於一九二三年逝世,安葬於淡水外僑墓園。北投教堂在第二次大戰中,一度被日本政府徵收做為倉庫。二次大戰結束時,北投教會也常用做台北神學院教授兼牧的教會。 一九四六年,教會聘請林再添牧師為北投教會第一任獨立堂會牧師,因信徒人數逐漸增多,教會建築前方聖壇部份才稍加擴建,以為因應空間不足的問題。一九六三年附設中央幼稚園成立,一九六八年七月林再添牧師逝世,同年九月,教會再聘康知禮牧師為接任的牧師。 北投教會歷代傳教師為:李俊德、石安慎、陳春邦、陳榮宗、郭珠記、吳永華、蕭樂善、吳天命、吳廷芳、章王由、石安美、胡摩西、潘水土、吳清鎰、林再添。歷代長老是:林黑凸、潘水木、李德財、李陳仁愛、王述先、雷黃溫柔。歷代執事則為潘水木、翁古烈、陳尊貴、雷貽棠、陳敬孟、王冊、張作樹、徐世雄、邱贊生、郭顯明等。 平埔頭目林烏凸家族在北投教會受洗 名單中的教會歷代領導人不乏知名之士,例如林黑凸是原住民「北投社」平埔族的頭目。根據一百多年前林烏凸一家受洗簿上的記載,林烏凸生於清道光七年,一八二七年,在明治二十三年,一八九○年六十四歲時受洗入教,由馬偕醫師親自擔任受洗牧師。林烏凸於一九○七年,明治四十年,十二月二十七日辭世。林烏凸一家人也都在北投教會受洗成為基督徒。 日本學者伊能嘉矩在一八九六年,至一八九八年左右對「北投社」進行訪問,曾經多次提起他及描述他的生活。伊能嘉矩提到︰「二百多年前被視為嗜殺難治的蕃黎地方,忽然搖身一變,成為歡樂的溫泉鄉,我曾經十多次到北投社實地調查,發現過去被認為淡北蕃中最兇猛的北投蕃,今日幾乎已成為最善良樸實的活標本,可見蕃人的性格,是經歷了多麼大的變化。」伊能嘉矩說當他到「北投社」巡察的時候,頭目林烏凸雖然在田間忙於收割稻米,卻親自為我負起嚮導工作,我們所到之處,每一戶蕃家的人都出來迎接,端出茶水與糕餅請客,款待客人的做法無微不至。第二次去拜訪,林烏凸的妻子也到牛棚去擠奶請伊能嘉矩喝,並送他「往日仍是生蕃時所用的一個藤籃」,及他妻子用管玉串連的珠片胸飾。 潘水木與潘水土也是平埔原住民,這一脈的後代在新北投自強教會服務,名歌手李宗盛的母親即此一潘氏家族的直系女兒。李德財是彰化人,北投鎮第四屆與第五屆的民選鎮長,是前財政部長郭婉容女士與台灣民主導師彭明敏教授的姨丈,也曾是前內政部次長楊寶發先生的丈人。 教會糾紛與古蹟爭議 由於筆者與康牧師認識,是由康寧祥先生引介,他們雖非親戚,但因康寧祥先生所介紹,所以教會內人士,對筆者也相當友善。後來筆者逐漸了解北投教會的歷史後,就建議康牧師讓我出面陳請,將北投教堂指定為古蹟,康牧師就建議我找一次教會禮拜聚會後,跟執長老們說明。一九九七年中,我就參加了一次北投教會的禮拜活動,會後並與執長老聊天談了永久保存這棟教堂的意義,並說明古蹟指定的陳請事情。那一次談得非常愉快,因為他們都贊同筆者的看法,希望這棟教堂能永久保存下來紀念,就同意由筆者向民政局提出古蹟指定的陳情。 一九九七年十月二十三日,台北市政府民政局邀請審查會的專家學者,由陳請人筆者陪同到現場審查會勘。會勘時康牧師表示,教堂執長老會相當希望教堂能列為古蹟。十一月,北投基督長老教會全體牧師、長老、執事簽名,再度以正式會議紀錄「為保留本會珍貴之歷史,也為北投教會發展之歷史留下見證,本教會牧師、長老、執事全體決議同意許陽明先生出面向市政府陳請列為市定古蹟---。」並由筆者在市府的古蹟審查會中提出同意書。當然,北投教堂的古蹟價值極為明確,審查會就無異議通過審查,並薦請古蹟定名為「長老教會北投教堂」。 古蹟通過審查第二天見報後,民政局緊急通知我:有人以北投教會代表的身分稱,教堂列為古蹟一事未經教會同意,而嚴詞表達抗議。經過一番溝通,我才知道北投教會分裂已有十多年時間,同時有兩個「長老教會北投教會」,一個是在古蹟現址 ; 另一個則在北投清江路上,雙方互控且如寇仇。 直屬中會登記在案的卻不是在原址,而是在清江路的北投教會。現址的教會被指控為非法,所以「北投教堂」現址的教會,同意「北投教堂」指定為古蹟這件事,也是非法的。 經過打聽後才知道,我過去在國際特赦組織同一小組的舊識、北門教會的陳宇全牧師,就是北投教會教堂的所有權者「財團法人北部台灣基督長老教會」董事會的董事長。經陳牧師的安排,邀請我到中會的董事會列席報告。我在會中說明,希望董事會的諸長輩,能以文化古蹟論文化古蹟,如同過去二十年來長老教會堅持台灣主權、支持本土意識、打開言論自由風氣的偉大貢獻一樣,支持保存這個長老教會珍貴的老教堂,以作為台灣文化教育的珍貴資產,不要讓教會的糾紛影響到古蹟的指定。 我舉經書上的例子,「上帝的殿堂不可毀棄」、「讓凱撒的歸凱撒,上帝的歸上帝」,希望教友們不要將教堂的古蹟處理與教會分裂的糾紛混為一談。 我也以一百多年前北投教會前輩解決糾紛的事蹟來說服他們:百年前北投地方的平埔族人潘朱山,當年與林黑凸競爭「北投社」的頭目,結果林黑凸武藝較高強,潘朱山落敗,因此受傷而過世。可是,潘朱山的兒子潘水生與林黑凸的兒子林佛梨同在北投教會。因為兩人父親的恩怨,關係不共載天。教會會友出面做公親勸說他們,主內皆兄弟,兩人都是上帝的子民,應對待如兄弟,才符信教之本旨。這樣,最後才化解了彼此的恩怨。而我認為:北投教堂若指定為古蹟,對後代也有同樣的見證作用。 歷經風雨名列古蹟 董事會後,陳董事長通知我說:董事會原則同意定為古蹟,但一九九七年十二月十五日同意書公文上則寫明,請我再去清江路北投教會說明。我去清江路北投教會說明之前,曾經到清江路教會的姚牧師府上拜訪,也曾參加執長老幹部的家庭禮拜,向他們說明。可是那邊很多教友仇視康牧師,這些教友很多以重回老教堂,並將之改建為大樓,以光大興隆教會為職志;而且,他們多認為,古蹟的指定不能根本解決他們之間的糾紛,所以我被指責為沒有尊重他們。當筆者去參加他們的星期禮拜例會,向參加星期禮拜的全體教友說明時,場面氣氛相當火爆緊繃,不少教友熱烈發言對筆者高聲強烈指責,但我還是依中會董事會所託,完整地將我那套說法再說一次。 經過數回合的折衝還是沒有進展,清江路北投教會最後仍以決議書致民政局,強烈反對北投教堂列為古蹟。最後,民政局再度致函董事會請董事會裁奪,也給了我一份副本。一九九八年一月二十二日我寫了一份意見函給民政局表明立場: 一、前由本人所陳請之「長老教會北投教堂」市定古蹟一事,在會勘時與會勘後,在教堂接待的康知禮牧師都欣然同意,本人前往北投教堂星期禮拜時,眾教友也都樂觀其成為古蹟。 二、但審查通過後,另外有人提出異議,才赫然發現北投教會已分裂並鬧雙包達十年之久,這兩個教會各自對外的名稱都完全相同為:北投基督長老教會。一個是在台北市北投區中央南路一段七十七號(此為古蹟所在之地與地址;現約有百餘位教友)。另一則位於台北市北投區清江路八十三號(現約有六、七十位教友)。現在提出異議的則是位於清江路教會的會友。比較難理解的事是:他們相互指責,清江路教會指責對方為非法不被承認,事實上中會也是以這教會為直屬對象;而中央南路教會則說:我們是一百二十一年一脈相傳下來的,如果我們是非法的,為什麼我們可以在這裡傳教、信教這麼久?我們向上帝做禮拜,是虔誠的,別人承不承認無關我們信仰的真誠。承認與不承認的爭端,歷史悠久且複雜,外人甚難理解,故本案宜只就古蹟論古蹟才好做出正確的判斷。 三、本人早已與在古蹟所在的教會(北投中央南路一段七十七號)多方溝通多時,故其教友與執、長老會都同意並出具由所有執、長老簽名列為古蹟的同意函(請參考附件),這一方面並無任何問題。本來教會成長後,有些會向外擴展,再分立教會,相當自然。北投教會戰後歷史上已有分枝四次的記錄(含清江路的這次),但幾十年來該教會外表甚為平靜,所以外人無從知道該教會竟然鬧雙包且已有十年之久,所以就無從知道與在清江路的教會溝通,而非故意不溝通。 四、至於財產登記所有人則為:「財團法人北部台灣基督長老教會」,本人亦受邀列席該會86.12.15第十七屆第二次董事會會議,該會決議「為保存禮拜堂的建物,對歷史文化的貢獻,原則上同意市政府列入古蹟。」並請本人前往北投教會向會友說明。(請參考附件) 五、本人在一九九七年十二月二十一日上午十一時到清江路教會向眾會友說明之前,已先與該教會牧師姚昭雄牧師或見面或後來的多次電話溝通,並於1997.12.18日晚上,參加該教會以執、長老為主的家庭禮拜說明溝通。而此間反對該教堂列為古蹟者,多認為康牧師不為中會所承認,列為古蹟並不能處理康牧師的問題,並抱怨中會對其不夠尊重,換句話說,多把古蹟與教會的爭端混在一起談,氣氛並不好。最後他們則認為應暫緩處理古蹟指定。 六、本人認為信教本無所謂的被承認或不承認,而與此事件相關的三方,已有該古蹟登記所有人「財團法人北部台灣基督長老教會」的董事會原則同意,古蹟現在使用人(中央南路教會的執、長老會與會眾)與管理人(康知禮牧師)也完全同意,只有在清江路的教會認為應暫緩。所以此件古蹟實在應以三方的多數來認定,事實上清江路的教會反對的理由並無關古蹟的價值。況且該建築與土地為八十幾年前陳近先生所捐,其用心與用途也在傳教,從這一角度來看,北投教堂應列為古蹟才合乎原捐獻人之本意。而該建築也有「準公共建築」與「準公共財產」的特色,而少私人建築與財產的特性。故應以公共利益與文化歷史的角度為考量,而不是由幾個少數教會的人,就可決定該建築的命運應改建。 七、長老教會北投教堂建於一九一二年六月,比已列為古蹟的濟南教會或淡水教會、長安教會、大龍峒教會的教堂歷史都久遠,是北部現存最久與最老式的教堂,甚至也可列為全台最老的基督教堂或之一。事實上該教堂是為平埔族北投社凱達格蘭人所建的教堂,為碩果僅存唯一尚有記錄的平埔族活動的史蹟教堂,列為古蹟保護與保存實刻不容緩。所以綜合以上,本人認為應照審查委員的決議,公告列為古蹟永久保存。 八、以上報告,懇請 貴局當機立斷,照該案審查委員已做之決議,公告該建物為古蹟,以保護此一重要的文化歷史古蹟是所至禱。 經這些風雨,結局總算令人欣慰。經中會董事會同意,北投教堂終於確定成為古蹟了。也因為這番波折,古蹟審查過後很久,拖延到一九九八年三月十日,併同我同時陳請的古蹟普濟寺、草山教師研習中心、北投台灣銀行舊宿舍與紀念性建築北投石造拱橋,一起由台北市政會議正式通過,於三月二十五日公告。 回顧此一段經歷,當年筆者一直向爭執的各方,坦言勸說爭執是一時的,我們所有人不管立場如何都會過去,大家應該將最珍貴的歷史教堂留下。時移勢轉,兩個北投教會已經在二O一二年圓滿地合而為一了。筆者相信那必是經過一番有效的協調,年邁的康牧師已經離開了,當年的一些人事,正如筆者當年所說的,都逐漸退出舞台了。二O一二年許慧聆牧師就任北投教會的牧師,二O二O年三月二十二日,在設教一四四年之際,來自嘉義海邊新塭教會的楊善雄牧師,舉行就任禮拜成為北投教會的牧師,筆者相信北投教會已經回歸平順的坦途了。現在古蹟北投教會教堂,也已經暫停使用進入整修了,平安喜樂,筆者實對北投教會與北投教堂,寄予深深的祝福。 本網站所附的任何照片與文件,版權所有,禁止任何形式的複製、變造、轉貼與使用。非經 高雄市生活文化協會 同意不得使用。 律師 劉思龍 仁頌聯合律師事務所 高雄市四維三路6號6樓 07-333-8256 0933-658-176 智慧財產權管理wen0205@gmail.com

|

|

| ( 心情隨筆|心情日記 ) |