字體:小 中 大

字體:小 中 大 |

|

|

|

| 2018/04/19 00:03:00瀏覽23909|回應8|推薦108 | |

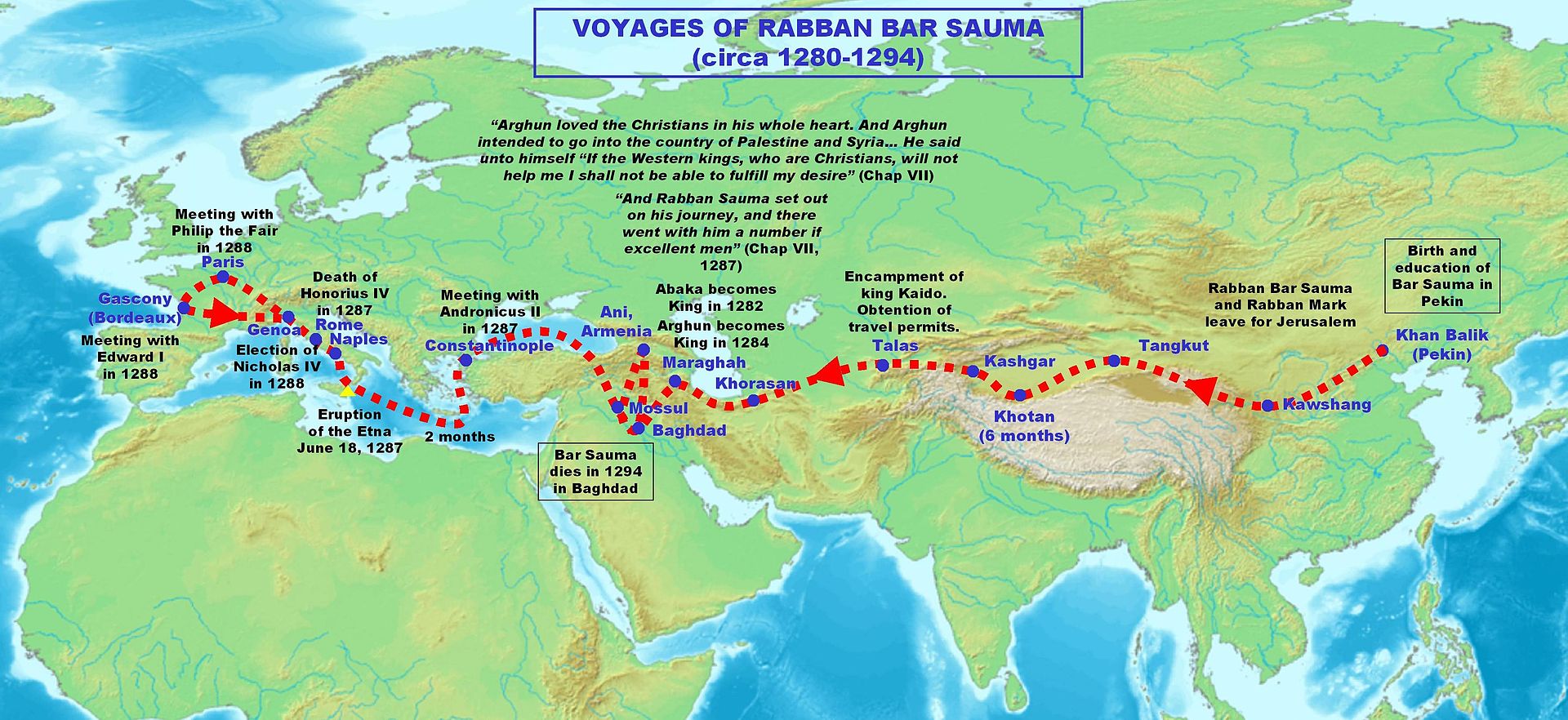

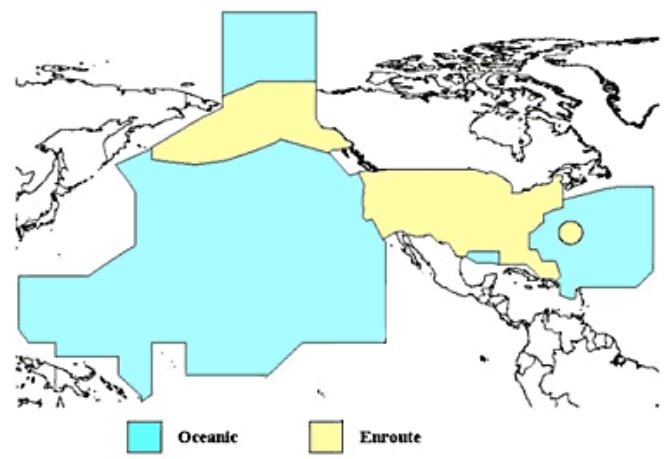

中古時代橫越歐亞大陸,自古就有一種「前不見古人,後不見來者」的蒼涼悲壯感。陸上絲路從長安,經河西走廊、新疆、中亞、西亞到地中海,大部份路段不是草原,就是沙漠,絡繹於途的商旅、教士、使節等,餐風露宿,印象中橫越歐亞大陸路途遙遠,困難重重,所需時間動輒以「年」為單位。 漢朝時張騫、班超通西域,設立安西督護府,西域其實只是今天的新彊、中亞哈薩克等五國一帶,距離歐洲仍遙遠;班超曾在西元97年,派遣甘英赴大秦(羅馬帝國),可惜功虧一簣,僅止於地中海邊的安息(伊朗)。唐朝玄宗時代人杜環,751年隨高仙芝西征中亞,兵敗被俘,後曾遊歷西亞、阿拉伯、非洲摩洛哥等地,總計13國,可能是第一個到達非洲的中國旅行家,西元762年搭船回到廣州。 歷史上最有名橫越歐亞大陸的人,非馬可波羅莫屬,馬可波羅與其父親及叔叔,從威尼斯出發,歷時四年,在1275年來到元朝都城大都(北京);但早在1246年,當時在法國里昂的教宗英諾森四世(Innocent IV),就曾派遣特使柏郎嘉賓(Giovanni da Pian del Carpine)出使蒙古帝國,來到當時帝國首都和林,足足比馬可波羅早了29年;忽必列也曾在1276年,派遣北京出生的景教教士拉班掃馬(Rabban Sauma),出使伊兒汗國及耶路撒冷,但抵達時,耶路撒冷已被回教徒佔領,遂更改前往東羅馬帝國首都君士坦丁堡(Constantinople)、羅馬教廷及法國的巴黎,單趟從大都到羅馬歷時三年。 柏朗嘉賓及掃馬都是走陸路,有部分是沿絲路,如前篇飛渡太平洋所說,飛機起降點之間最短距離是沿大圓航線,歐亞大陸之間的大圓航線事實上也經中亞、新疆、蒙古一帶,跟柏朗嘉賓及掃馬的路線有部份是相同的,或可稱「空中絲路」。 今日的噴射客機,從空中橫越歐亞大陸,通常時間只需要12~13小時左右,朝發夕至,跟中古時代以「年」計,實不可同日而語。但歐亞大陸間國家很多,國界相連,跟飛渡太平洋,都是茫茫大海的情形迥不相同。國家有領空,就有所謂「航權」問題,要飛越歐亞大陸,勢必要飛過很多國家的領空,「航權」就是很不容易解決的難題。 所謂航權(Freedom of the Air),是指飛機在本國及協議國領空之間,飛行的相關規定;航權有不同層次,包括 1. 領空飛越 2. 技術降落 3. 目的地卸載 4. 目的地裝載 5. 中間點延遠(Beyond Flight)等共九項。國家間的航權協議,除相對及互惠的原則外,更要考量外交、國家間互惠及航線重要性等籌碼。 國籍的華航、長榮,由於受限於兩岸政治議題,過去取得歐陸國家航權相當困難,國營的華航更難;1983年華航克服重重阻撓,首次取得荷蘭阿姆斯特丹的航權,記得當期的時代雜誌(Times),還以外交突破來形容這次航權的取得;前面所說,歐洲與台灣之間的大圓航線,是經過華中、華北、新疆一帶,在當時兩岸劍拔弩張的政治氣氛下,勢必無法飛經中國大陸領空,直達歐洲機場,故多半於東南亞的曼谷、新加坡、吉隆坡,或印度的新德里,或阿拉伯聯合大公國(UAE)的阿布達比、杜拜等地中停;不只繞遠路,中停還要多兩個小時左右的等待時間。後來華航將其機身上的國旗拿掉,改成現在的「紅梅揚姿」,也成立擔任白手套的子公司華信航空;航權談判是好一些,但兩岸政治議題干擾還是很大。 前蘇聯時代不開放領空,所以那時航班也都要繞道,1983年韓航還曾因機長疏失,誤闖蘇聯庫頁島領空,導致被蘇聯軍機以飛彈擊落的悲劇。1991年蘇聯解體,俄羅斯開始開放領空,但收取不低的費用;領空飛越費用(Overflight Charges),以美國為例,2018年費用是每飛190公里,陸地及海上分別收取美金60.08及24.77元 (註1);但俄羅斯收取的費用數倍於此,有報導説歐盟估計每年付給俄羅斯空中通行費高達3億歐元;台灣則是收取每架次一萬台幣的領空飛越費。 2000年左右,長榮、華航分別將其巴黎、法蘭克福航點,改飛西伯利亞航線,飛機起飛後不再往東南亞,而是往北飛,在黑龍江出海口附近,轉進俄羅斯領空,再經波羅的海,不中停,直飛到歐陸的機場,回程也經西伯利亞;跟繞道東南亞比起來,平均可以省2~3小時的飛行時間,雖比飛經中國大陸大圓航線,還是多了30~60分鐘。 那時個人曾多次飛經西伯利亞,記得那時的航線靠近中、蘇、蒙邊界,不像現在為縮短距離,更往北飛,都已飛入北極圈。西伯利亞地廣人稀,晚間飛越時,幾乎看不到什麼燈光,大地漆黑一片,只有機翼的航行燈,一閃一閃的,伴著旅客度過漫漫長夜。記得有次也是半夜在西伯利亞上空,午夜醒來,突然看到一片漆黑暗夜中,有一小片燈光,應該是個不大的城市,但像夜黑風高,在茫茫海上夜航的水手,看到燈塔時心裡的篤定踏實,時隔多年仍印象鮮明,但只知位置近烏拉山,也不知小鎮的名字。 但後來回程改經西亞、中亞、印度等地,不再循去程航線;2005年大陸開放華南領空,可由緬甸一帶進入大陸,經雲南、貴州、廣西、廣東,再從香港附近出海,沿台港航線回台灣,等於抄近路,可以減少20~30分鐘飛行時間,現在台灣由歐洲回程的直飛班機,大都沿此航線。 另一個影響飛機航線是業務及成本考量,畢竟航空公司也是以盈利為目的,例如長榮目前飛阿姆斯特丹及倫敦的客機航線,雖然飛機可以直飛,長榮還是中停曼谷,泰國給與台灣第五航權,或稱延遠權,可以在曼谷上下旅客及貨物,俾能多載一些旅客;但時間變長,競爭力當然受影響;尤其華航A350陸續交機後,2017年將其全部歐洲航點,包括羅馬、維也納、法蘭克福、阿姆斯特丹,和倫敦,全改成直飛,對長榮中停,競爭壓力當然不小。 儘管現在的「空中絲路」,和中古時期的陸上絲路,有部份路線相同,現代旅人坐在舒適的廣體機艙內,事實上很難體會中古時期,橫越歐亞大陸的傳教士、商人、僧侶及使節,必須行經罕有人跡的荒涼大漠,長途跋涉,餐風露宿的艱辛。大陸新彊一帶是歐亞大陸的中心位置,國籍航空班機目前還無法飛越,每次搭外籍航班機飛越,都會有那種躍馬歐亞大陸,風吹征轡,馬鳴蕭蕭的感覺,希望不久的未來,國籍航空班機也可以飛越歐亞大陸的中心位置。 註1: 此針對飛越航機,對對飛抵美國者,則收取降落費;但夏威夷以北的北太平洋部份,世界民航組織(ICAO)亦授權美國管理。請參閱 https://www.faa.gov/about/office_org/headquarters_offices/aba/overflight_fees/

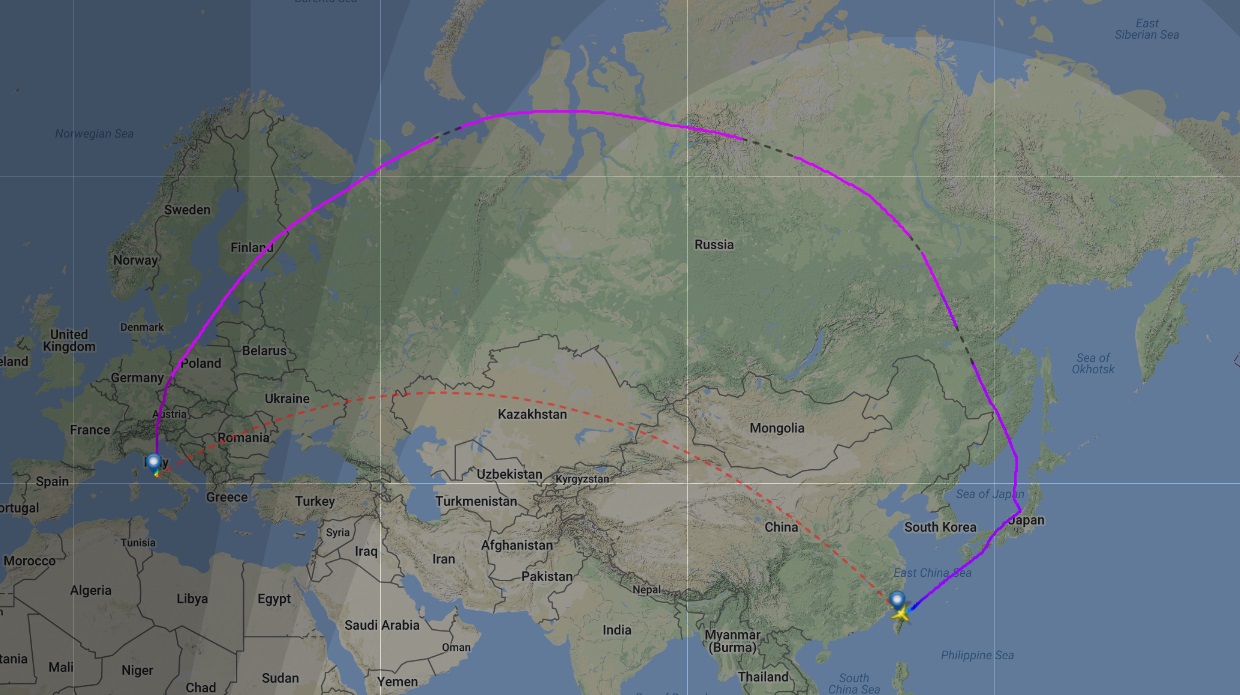

▲教宗英諾森四世特使柏郎嘉賓來回蒙古和林的路線,大抵沿中亞,歐亞大陸中心,跟近代飛行大的圓航線,有部份相同。(請參閱「法國」教廷特使訪問蒙古帝國 http://blog.udn.com/charleslin9863/41787516 )

▲元世祖忽必列特使拉班掃馬赴歐洲路線圖,基本上也大抵沿中亞,歐亞大陸中心路線;掃馬後來停留在巴格達,直到過世,未再回中國。

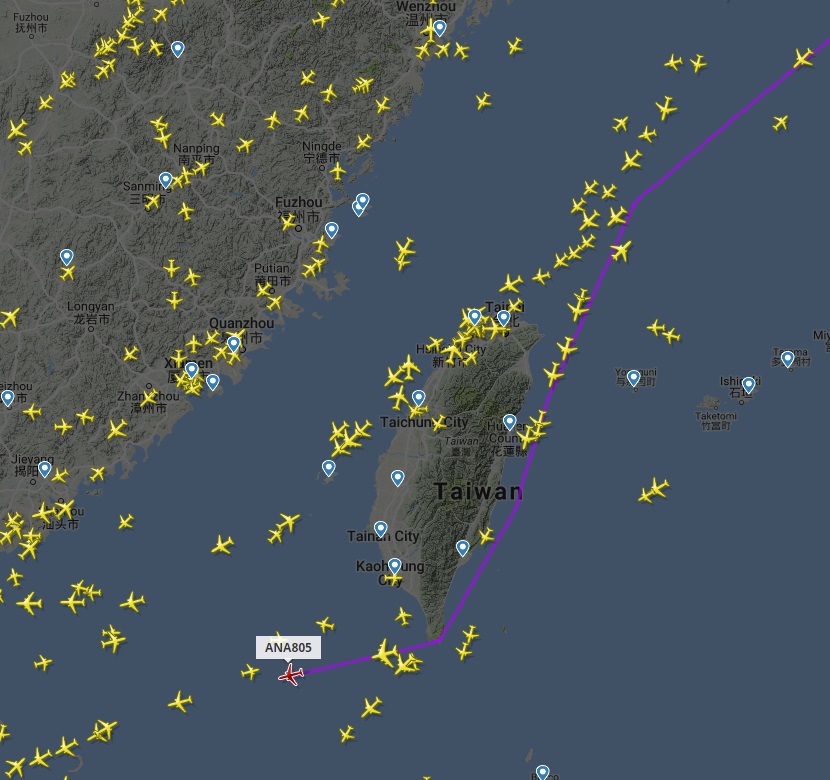

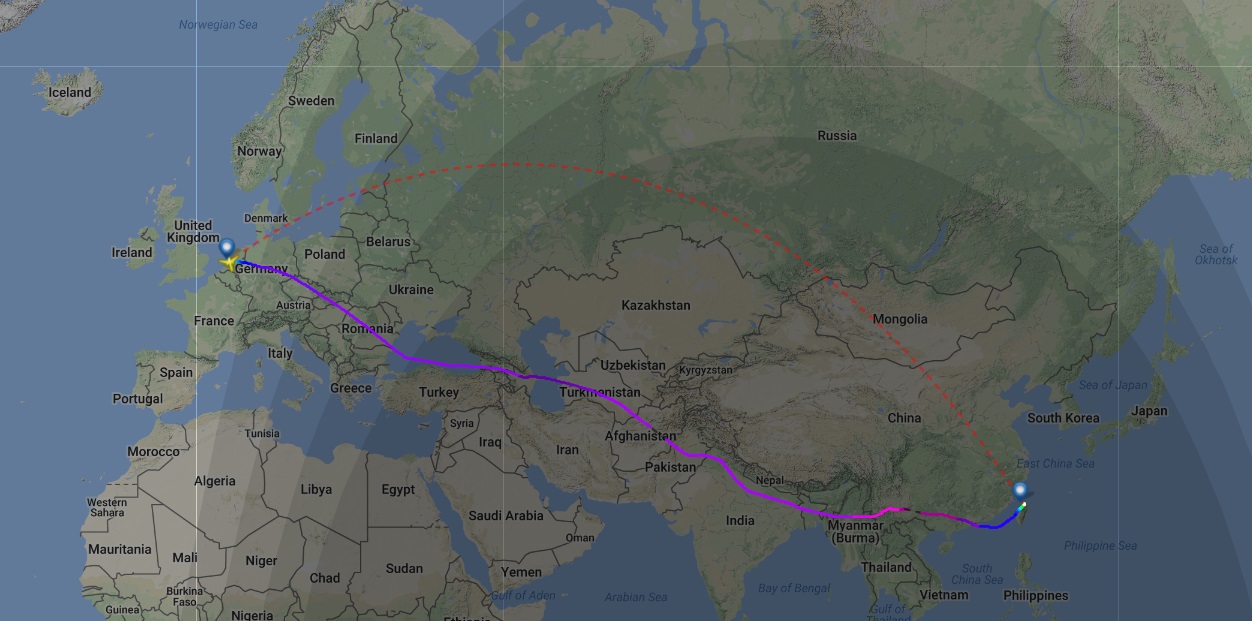

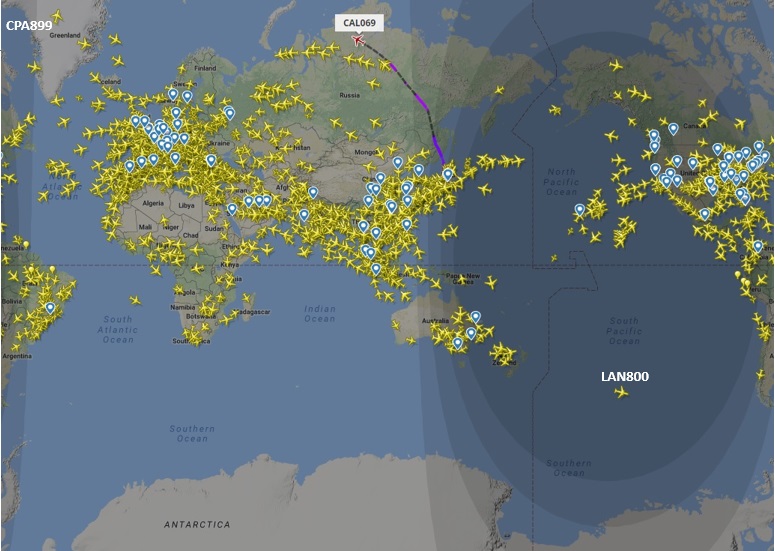

▲新疆伊黎附近是歐亞大陸的中心點,新疆及蒙古也是很多東亞及南亞,往歐洲的大圓航線經過的地方,每次搭外籍航空公司公司飛越蒙古、新疆,都會有躍馬歐亞大陸,風吹征轡,馬鳴蕭蕭,雄狀威武的感覺。這是2018/2/6 9:55(上),及2018/2/5 16:55(下)即時狀況,許多民航機成群結隊,經蒙古、新疆飛向目的地,希望不久,台灣的飛機也可飛越。(flightradar24)

▲台北飛航情報區,及航路地圖,但實際上西面只到海峽中線,其中A1及M750是兩條平行,東南亞往日本及北美的主要航線,M750是飛越,B576則往韓國等地,最上從B576左轉,則是兩岸航線。

▲▼上圖為華航CI545台北南昌,緊跟在後的東航MU5008,台北上海浦東班機,正沿兩岸航線飛往大陸,及香港快運UO687廣島香港班機正沿M750航線飛越。台灣向飛越「台北飛航情報區」的飛機,收取每架次一萬台幣費用,民航局公佈2017年全年飛越費收入共20.5億元,卽每天平均接近600架次,像上圖香港快運UO687,及下圖所標示沿M750 B591 G86航線,全日空NH805,東京成田往曼谷班機,就要付飛越費。降落班機則要付機場服務費。(flightradar24)

▲18/3/27 11:45 一架沿M750航線,飛越台北飛航情報區的國泰CX536,香港往名古屋的班機,其前面後面,都有數架飛相同航線飛越的飛機。(flightradar24)

▲美國的飛航情報區略圖,其中北太平洋水域部份,是由聯合國下的國際民航組織(ICAO),授權美國管理。(摘自Wikipedia)

▲▼荷蘭阿姆斯特丹的史基浦機場(上,摘自Wikipedia),也是全世界少數低於海平面的機場。下圖則是1984年史基浦機場一架準備起飛的華航B747-200 (摘自Wikipedia),當時機身藍白紅塗裝,尾翼髹著國旗,政治意涵很強,航權談判,頻遭挫折。阿姆斯特丹是台灣在歐洲國家中,第一個取得客運航權的航點(1983年),華航經營這個航點已達35年,從2006年阿扁總統迷航之旅時,華航安排總統專機在史基浦臨時落地加油,玏力不差。1984年,華航曾一度政策性的,將其阿姆斯特丹及紐約航點連起來,形成環球航線,但不堪虧損,1988年就鳴金收兵。

▲▼早期的歐洲航點,除阿姆斯特丹允許以中華航空(代碼CI)名義外,德國法蘭克福及義大利都只能以子公司華信航空(代碼AE)之名,華信算是華航的白手套,例如飛機從桃園機場起飛時代碼是CI75,到羅馬時變成AE75。上圖是一架停在史基浦機場華信航空塗裝的MD-11(摘自Wikipedia),下圖是1994年時法蘭克福機場的航空公司一覽表,華信航空是右邊算起第二排,往下第九個。

▲1980/90年代,飛歐洲各航點都要中停加油,華航的羅馬、維也納、法蘭克福航線皆曾中停阿拉伯聯合大公國(UAE)的阿布達比(Abu Dhabi)。記得1996年羅馬航線回程是如上圖這樣飛,飛越西奈半島時,有些興奮,但有更多的不安。其實主要戰場在西奈半島的第四次中東戰爭,1973年爆發,1996年時已過了20多年,但仍有些陰影。 ▲很有阿拉伯風味的阿不達比候機室,當時機場不大,但免稅煙酒特便宜。華航中停阿不達比,長榮則習慣中停杜拜(Dubai),外籍航空的亞洲航線也中停杜拜居多。

▲1990年代阿布達比及杜拜很風行在海上填土造陸,帆船飯店(Burj Al Arab)也是那個時候蓋的。降落阿布達比時,座位左側乘客,就有機會可以看到這個棕櫚型狀的人造島。

▲2006年一架停在奧地利維也納機場的華航飛機,當年適逢莫札特(Mozart)誕生250周年紀念,奧地利亦善用其祖先名氣,推展觀光,奧航飛機都髹上莫札特名字。

▲1990年代,為因應政治干擾,外籍航空公司皆以成立子公司模式,經營台灣航線;日航以亞洲之名成立日亞航(Japan Asia Airways),為該模式濫觴,其他外籍航空公司,除德航以子公司德鷹(Condor)之名外,其他紛紛依樣畫葫蘆,一時計有日、荷、法、英、瑞、澳航等的「x亞航」;但運作時間都只有數年,後來僅賸日亞航及荷亞航,最後日亞航也在2008年走入歷史;雖目前已不必以此模式運作,但荷亞航依舊維持這種模式,其最新的波音777,機身依然髹上KLM asia,及正體中文的「荷蘭亞洲航空公司」。(摘自Wikipedia)

▲▼1990年代,尾翼髹上正體中文的「瑞亞航(Swissair Asia,上) 」及「英亞航(British Asia Airways,下) 」塗裝。(摘自Wikipedia)

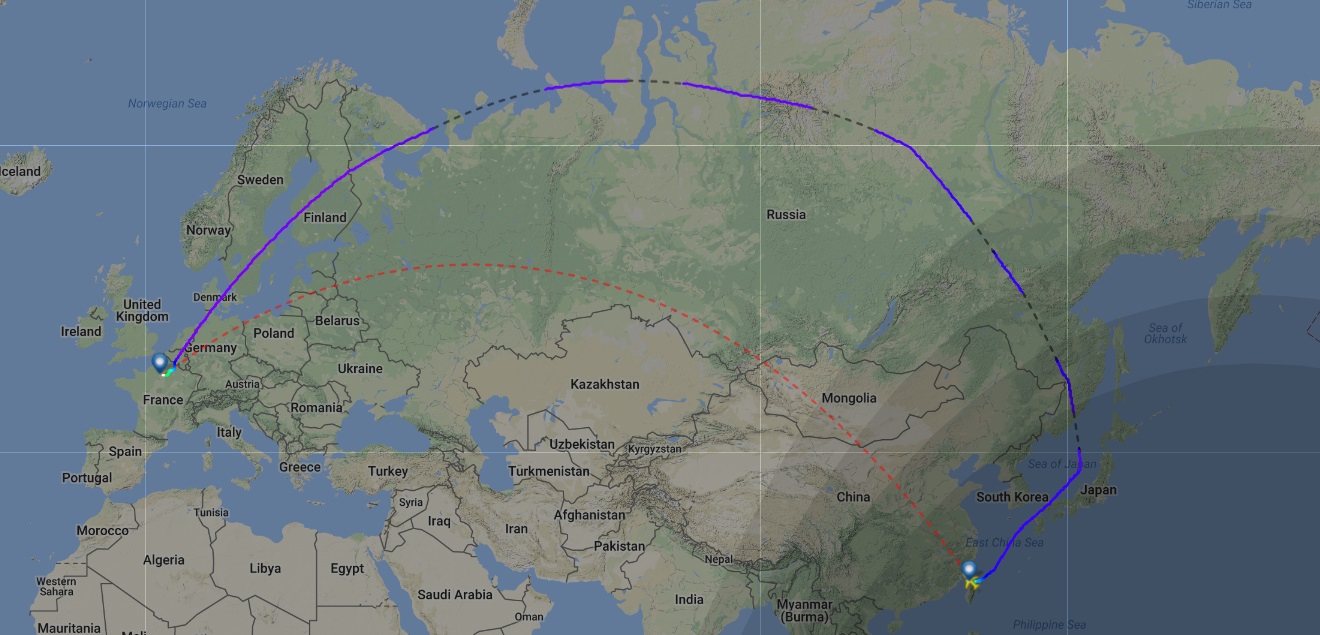

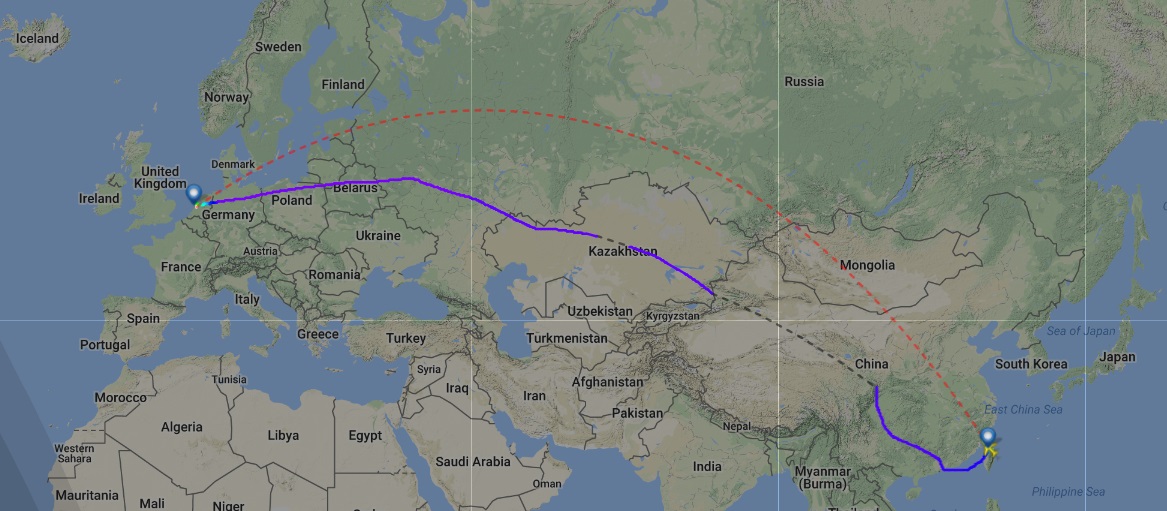

▲▼華航台北阿姆斯特丹航線,是繞經俄羅斯西伯利亞(上),且為縮短距離,飛得很北邊,都已進入北極圈(北緯66.5度),但回程(下)則經黑海、裡海、中亞、阿富汗、印度北方,再從緬甸轉入華南,由香港附近出海的航線,來回航線並不相同。

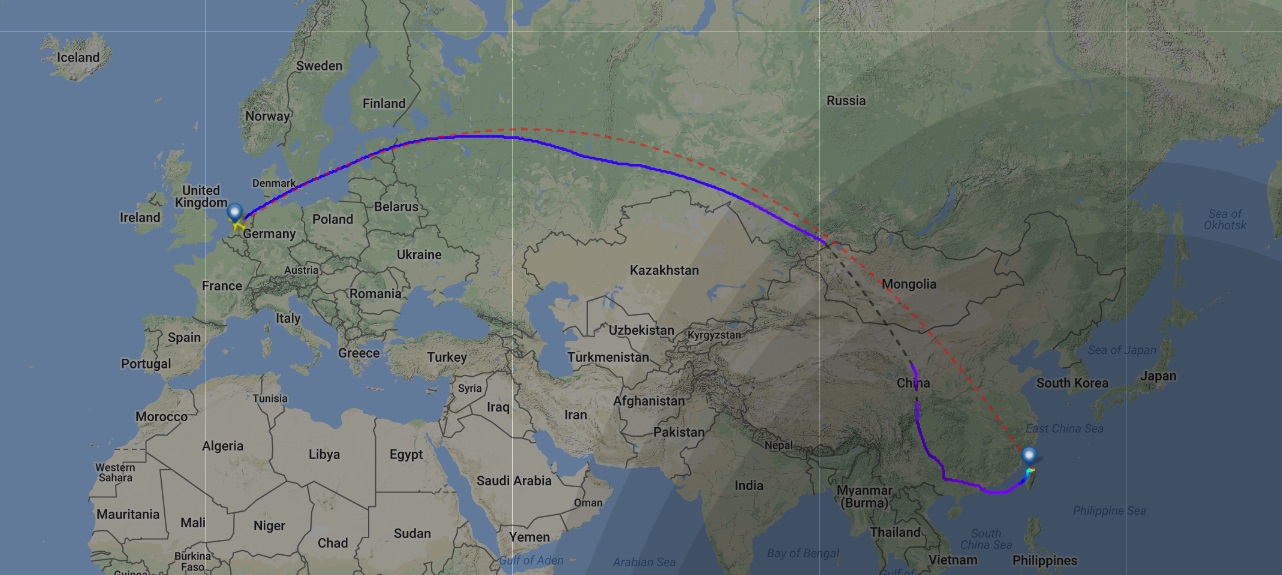

▲▼荷航KL807阿姆斯特丹台北航線(上),偏大圓航線南方飛,飛經大陸領空,後從香港附近出海,再沿港台航線到台北。回程KL808(下)則偏北,大致沿大圓航線,避開噴射氣流逆風,與前面華航目前的直飛航線方式,分別快33及13分鐘,差別不是很大。其他歐洲航空公司,如英航、法航、芬蘭航空等,從歐洲到香港航線,也取道大陸,但較靠近大圓航線。

▲暌違20年之後,2018/4/17法航不必再以分身「法亞航」,而是以本尊法航之名重回桃園機場,照片為法航華航共掛班號(Code Share)班機,法航編號F-GDPS B-777班機(左起第二架),當天停靠桃園機場情形。其巴黎至台北飛行航線,與荷蘭航空類似,亦飛越大陸領空,事實上荷航法航幾年前已合併;儘管航線不同,法航首班飛行時間來回各為12:02及13:44小時,與長榮台北巴黎航線相差不多,長榮還稍短一些。(照片為網友Hamburger Chen提供)

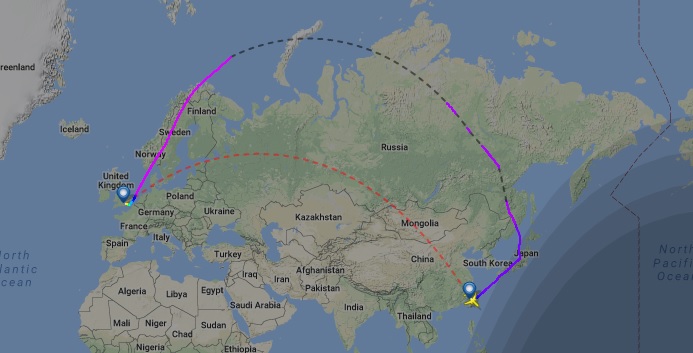

▲▼華航飛倫敦(CI69,上)及羅馬(CI75,下)航線,都借道西伯利亞直飛,也都飛入北極圈(約上圖Finland字眼附近),差別在圓弧往下地點,羅馬靠東,倫敦則靠西,已到北歐斯堪地那維亞山脈上空。事實上目前所有華航歐洲航點,皆取道西伯利亞直飛。

▲2018/3/17 17:53時,三架在天涯海角的飛機,最右下角的南太平洋上,是智利航空的LAN800(奧克蘭至聖地亞哥),另外最上方兩架,一架是北西伯利亞上空的,華航飛倫敦的CI69,另一架是格陵蘭上空,國泰航空紐約飛香港的CX899。

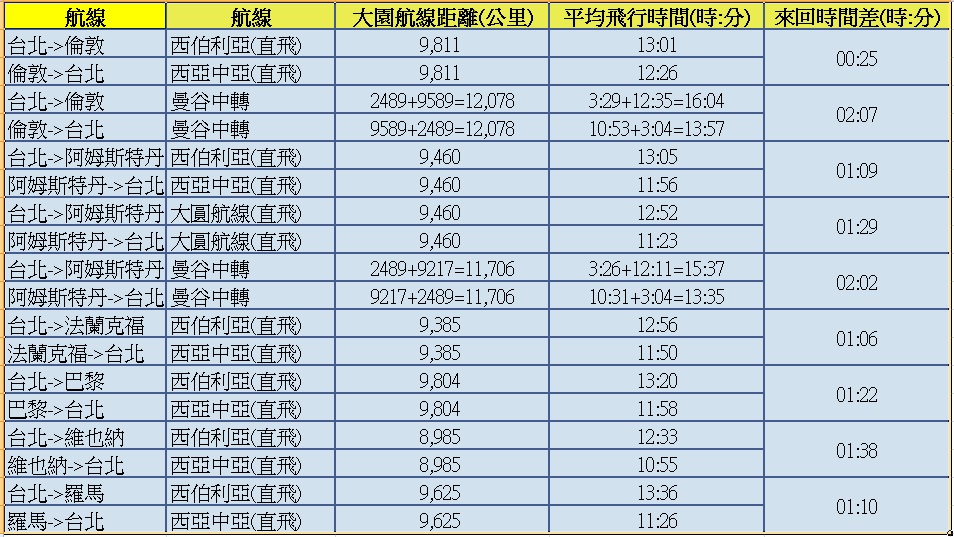

▲台灣飛歐洲各航點直飛及中停,來回大圓航線距離、平均飛行時間及來回時間差。 ▲有次搭乘土耳其航空由伊斯坦堡(Istanbul)回台,在裏海(Caspian Sea)附近上空所見晨曦。土航伊斯坦堡台北航線(TK24),大致跟長榮、華航由歐洲直飛台北航線一樣。 |

|

| ( 休閒生活|旅人手札 ) |