字體:小 中 大

字體:小 中 大 |

|

|

|

| 2024/05/13 15:44:32瀏覽6580|回應0|推薦21 | |

我們今天到基隆走讀基隆的歷史文化,早上到「沙灣歷史文化園區」的幾個景點。下午,將繼續走訪也在附近的「基隆要塞司令部」。

↓「基隆要塞司令部」位於祥豐街,走過來先看到原司令部的舊大門,正好朝向過去的「大沙灣海岸」,突顯日本時代司令部與大沙灣緊密連結的歷史紋理。

↓舊大門兩旁保留了原本的「步哨所」,為八角形石哨,上有半球體RC穹頂,哨所上窄下寬;半球體與牆身介面工法講究,整體形式具歐風建築風格。

↓「步哨所」的位置,標示出「基隆要塞司令部」當年營區出入口的軸線。

↓從「步哨所」走進來,長長的椰林大道,宛如迎賓大道。

↓椰林大道旁,有一景觀生態池。

↓生態池的睡蓮正盛開著。

↓來到「基隆要塞司令部」位於祥豐街的新大門,就比較有營部的氣勢了,兩旁一樣有崗哨亭。

↓從大門走進來,正前方是司令部的主建築,目前已被登錄為【基隆市定古蹟】。主建築前,有一紀念碑,與司令部主建築及大門,形成紀念性強烈的中軸線。

↓此為「國民政府主席蔣公介石蒞部巡視紀念碑」,形似『方尖碑』造型,基座為八角形,有「四面八方」的寓意;碑文塗紅漆,周圍有龍柏及灌木圍塑。

↓時任國民政府主席的蔣介石,於民國35年(1946年)蒞臨巡視;司令官乃興建此紀念碑以誌記。此紀念碑的設立,彰顯當時要塞司令部的軍事地位重要性。

↓適逢蔣主席60大壽,國軍名將白崇禧、顧祝同、陳誠、桂永清等,紛紛留下賀壽題記碑文「河山並壽、國基永固」、「金甌無缺、員嶠長春」等標語。

↓紀念碑的周圍,以實體砲彈裝飾,更讓人有軍事重地的嚴肅感覺;如今對外開放參觀,形成強烈的對比。

↓主建築正上方的石匾,有民國35年(1946年)當時的司令官史宏熹題字「屏障東南」。基隆是當時中華民國東南方的重要屏障,1946年大陸還沒淪陷,因此,是以大中華民國的思維所題。入口處設有雨庇(車寄)供車輛直接駛入。

↓這是日軍於1924年繪製的基隆要塞地帶主要砲台、堡壘的軍事機密地圖。

↓目前一般民眾比較熟悉的「大武崙砲台」、「白米甕砲台」、「獅球嶺砲台」、「社寮島砲台」、「槓子寮砲台」等,都在地圖上,也標示出了其特色。

明治29年(1896年)日軍在基隆設立「基隆要塞指揮所」;明治36年(1903年)成立「基隆要塞司令部」,其管轄範圍,涵蓋了基隆、澳底、金山、淡水、新竹、後龍等地區,是日本時代北台灣最高的軍事指揮中心。

↓現行的要塞司令部廳舍,落成於昭和4年(1929年),為二層樓的鋼筋混凝土建物。一樓配置砲兵部、工兵部、經理室、講堂兼食堂、收發室等空間;二樓有軍醫室、副官事務室、參謀部室、會議室兼長官食堂、司令官室、接待室等。

↓基隆市政府為體現「基隆港」自荷西、清領、日治到國民政府的軍事防禦地景,再現砲台、堡壘歷史遺構的文化資產價值,啟動「大基隆歷史場景再現整合計畫」,「基隆要塞司令部」也在其中,於2021年整修完成,2022年開放。

↓「基隆要塞司令部」辦公廳舍仍存留一段銅製「落水管」,屬矩形斷面的「角樋」,自屋面下至地面排水溝,有承接屋面水的天溝,進入具集水及轉折功能的特殊造型彎管(鮟鱇樋),再接至直立落水管及排水溝,具有極精緻的匠藝。

↓主建築每天10:00~18:00開放免費參觀,目前供藝文團體進駐、策展,這一檔期(2024/03/05至06/30),為「花繁果茂繞大院」雙個展。

↓司令部的一樓,依照大沙灣地區經歷不同時代的歷史痕跡,規劃了六個主題(產業、海洋、街景、記憶、再造、城市)的展演櫥窗,表達基隆多元的文化底蘊。

↓日式建築常見的長廊。

↓日式建築也常見『平衡錘上下拉窗』,讓木構窗戶容易上下拉動啟閉。

↓側面崁入牆壁的窗框內,安置了平衡滑輪組,其重量與木窗相等,能讓窗戶不論拉上或拉下,皆可停留於「任意位置」,這種特殊構造稱為「平衡錘」。

↓司令部的「溝面磚」乃是新作,按照原紋樣、尺寸、窯色,重新燒製面磚施作,以『交丁錯縫』工法混合鋪貼,呈現四種色澤面磚交錯的不規則美。

↓司令部的地面及磚面,是日本時代常用的『洗石子』及『磨石子』工法。

↓在一、二樓的幾個重要柱頭上,都可以看到這個半圓形的凹槽,應該是當時用來做為柵欄、管制人員進出的設施,畢竟司令部是一個重要的軍事基地。

↓來到這間展出主題為「記憶」的展覽室。日本時代,「大沙灣」曾經有全台第一座海水浴場,便捷的交通與現代化的觀光設施吸引人潮。「基隆港」於1969年擴建,沙灘成為貨櫃碼頭,往日的海水浴場成為老基隆人的歷史記憶。

↓日本政府對國民實施健身強國的計畫,並且學習海洋知識,「大沙灣海水浴場」為當時的海洋教室之一;學校在暑假期間會實施臨海教育,讓學生可以體驗、親近海洋,游泳、急救技巧、跳水都是臨海教育的項目。

↓第二間名為「再造」的展覽室。基隆自古以來,即為貿易與海防重鎮。「大基隆歷史場景再現整合計畫」以「和平島」、「東岸沙灣地區」和「西岸白米甕地區」為範圍,囊括十六處、橫跨四百年的歷史場景。

↓「東岸沙灣地區」紅色框框處,便是我們今天造訪的幾處歷史場景。

↓以地圖來看,就是「基隆港」兩側的三大區域。

↓展覽室中,還提供室內高爾夫球的實景遊戲,可拿起對應的球號(對應16處歷史場景),以球桿將印有數字的球,擊入對應編號的球門、球洞中。掃描QR Code,連結到「大基隆歷史場景再現計畫」網站,可以閱讀到更多的資訊。

↓第三間名為「海洋」的展覽室,有一個大螢幕放映著基隆與海洋相關的影片。

↓台灣位處東亞貿易航線上,而基隆的谷灣海岸是天然良港:

<大航海時代>,西班牙人曾佔領「和平島」,成為東亞貿易的重要轉運港;

<清領晚期>,各國覬覦基隆的煤礦做為船艦的補給,基隆的地位因而崛起;

<日本時代>,曾展開「基隆港」四期築港計畫,惜因二戰而中止;

<二戰後>,在貨櫃運輸時代到來時,「基隆港」一度成為『世界第七大港』。

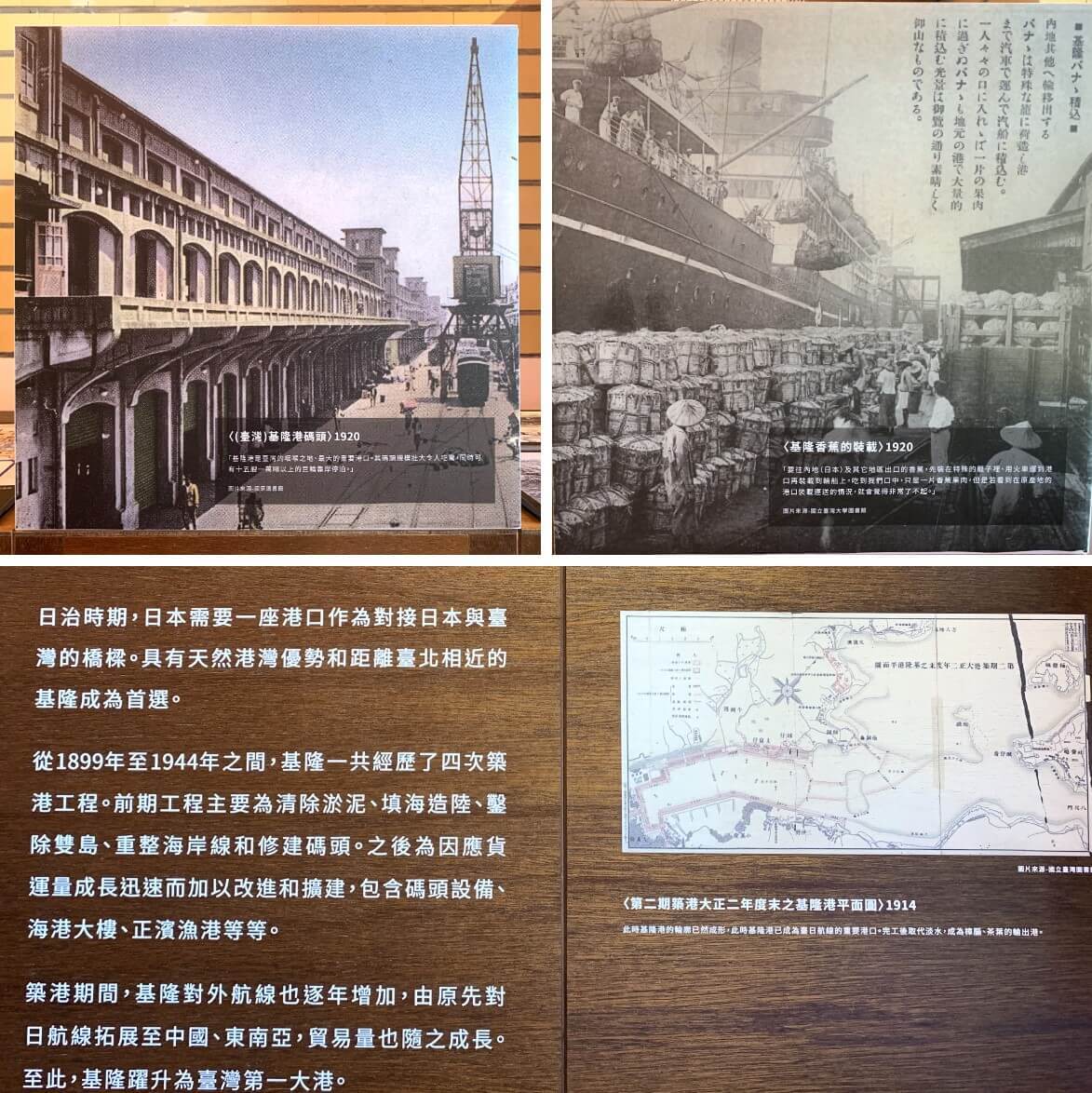

↓左上圖為1920年的「基隆港」;右上圖為台灣香蕉從「基隆港」運往日本的盛況。日本時代,因具有天然港灣優勢和距離台北近等優勢,「基隆港」成為對接日本與台灣的橋樑,加上四次築港工程,而躍升為台灣第一大港。

↓基隆市政府於2015年啟動『市港再生計畫』,涵蓋「基隆港」在「海洋廣場」東西兩側的交通、觀光及藝文的改造計畫,期能打造基隆市港成為首都圈最重要的海洋門戶。

↓這裡有個手動轉盤視窗,可以透過轉動右側的轉盤,從視窗觀看「基隆港」各個時期的樣貌照片介紹。

↓西班牙人曾於1626年在和平島建立聖薩爾瓦多城(San Salvsdor),成為貿易據點,後被荷蘭人於1642年將其佔領,並改為北荷蘭城(North Hollant),而後荷蘭人又被鄭成功驅離。【清法戰爭】期間,法軍曾佔領了基隆約九個月。

↓來到另一間名為「產業」的展覽室。基隆三面環山,北面臨海,山區富含煤礦,近海則有重要的彭佳嶼漁場,為台灣北部海洋漁業基地。

↓基隆的煤田蘊藏量豐富,佔台灣整體的一半,是台灣最早(17世紀)開採的地區。日本時代,引進機械化設備,大規模地開採,產銷國內外。二戰後,電力需求激增,「北火電廠」對煤礦需求到達頂峰。其後,因能源政策而逐漸衰退。

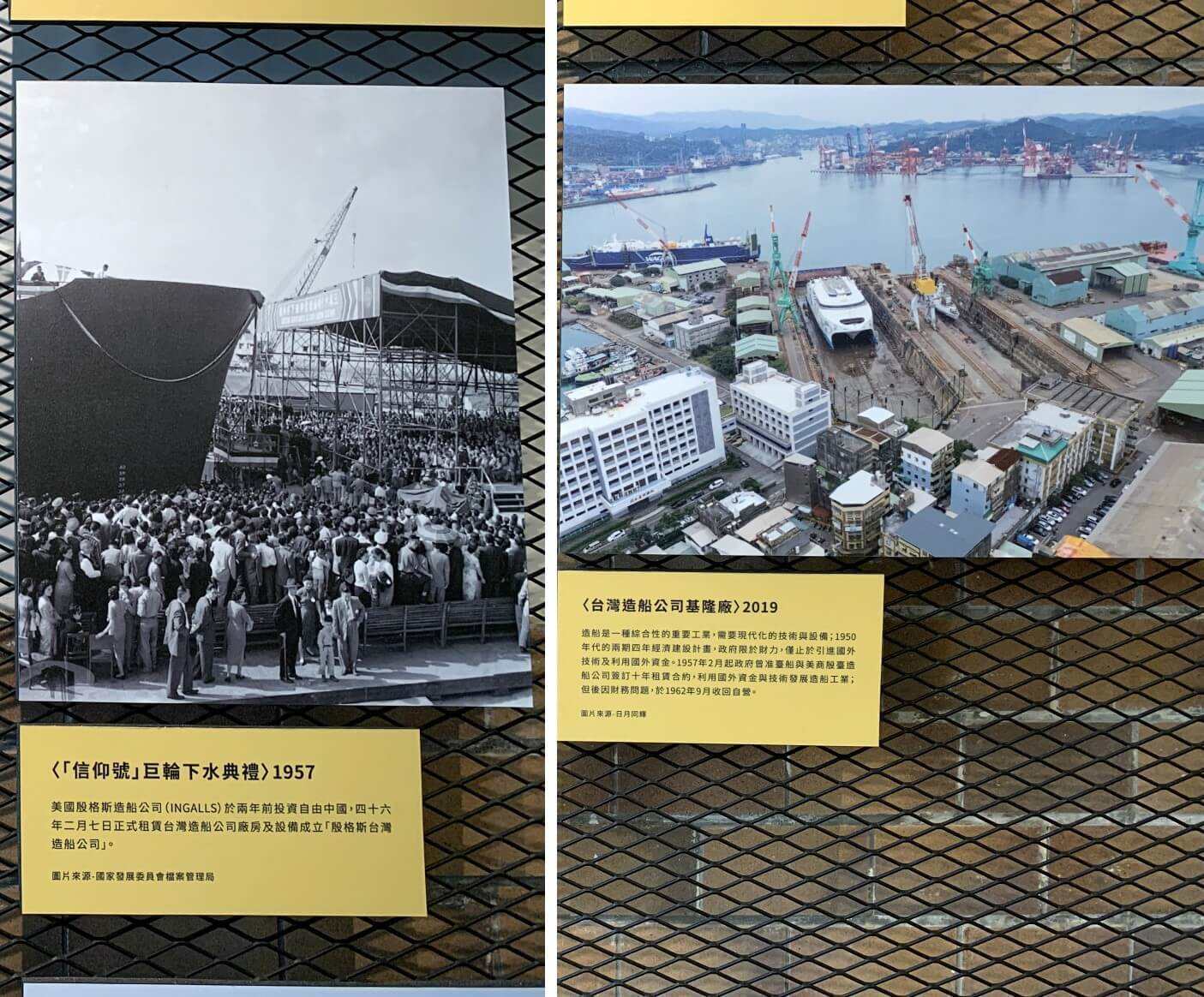

↓為了因應蓬勃的港口發展及漁業開發,1919年設立「基隆船渠株式會社」,展開修船、造船和製造機械設備等業務。

↓二戰後,政府將幾間造船公司合併為「臺灣機械造船公司」。經歷美國殷格斯公司租賃廠區和跟日本石川島公司技術合作後,1970年第一艘巨型郵輪【有巢號】在「和平島」建造完成。今日「和平島」仍擁有台灣唯二的大型造船廠。

↓日本時代,引進現代化設備,並設立「三沙灣漁港」為主要漁港。而後設立「基隆漁港(正濱漁港)」取代,成為當時台灣規模最大的現代化漁港。二戰後,隨著「基隆港」的蓬勃發展,「八斗子漁港」成為北台灣最重要的漁港。

↓離開展覽室,準備上二樓參觀。樓梯間的大片玻璃窗,採光夠,是日式建築的特色。

↓一上二樓,就看到這間「小使室」,因為二樓過去都是司令部各級長官的房舍,上樓自然門禁森嚴。

↓樓梯口兩側石柱上的半圓形凹槽,形成柵欄的管制。

↓二樓長廊的第二間廳舍,便是當時的「司令官室」。

↓二樓目前也做為展覽室,就是剛剛提到的「花繁果茂繞大院」雙個展的展覽場所。第一區是畫家梁晉嘉的作品,以蔬果的展現為主。

↓畫作在要塞司令部的「司令官室」中展出,益顯莊重、沉著。

↓「司令官室」地坪鋪設拼色方塊『田中式』磁磚;正面牆壁設置一座精緻的壁櫥,應為司令官擺置日本天皇「敕(ㄔˋ)諭」、「御真影」或「御賜軍旗」的所在,有重要的象徵意義。木作門窗匠藝精緻,具備細部榫接及雕飾。

↓這間空間較大,是當時的會議室兼高等官的食堂,也有寬闊明亮的窗戶。

↓可以從大片窗戶探視園區的風景。

↓畫作水果十分逼真,不說還真的會以為是相片展呢!

↓另一間廳舍的窗戶更多、更明亮。

↓從長廊上,可以俯瞰整個園區,主建築前的紀念碑及新大門。

↓左側,則是我們進入園區的舊大門、景觀生態池及待會兒會去的「軍補庫房」。

↓二樓另一區的展覽,是畫家王健碧的畫作,以花卉為主。

↓畫作栩栩如生,頗能吸引遊客駐足欣賞。

↓回到一樓廣場,正前方這一棟是原本營區的「軍補庫房(營舍C)」。

↓左前方這一棟則是原本營區的「光復樓」,「光復樓」與「軍補庫房」兩棟房舍呈『L』形排列。

↓1884~1885年基隆發生【清法戰爭】,廣場上有一面當時法軍所繪製的《清法戰爭攻守紀錄圖》。

↓此圖清楚地標示了大沙溝/二沙溝/仙洞鼻等砲台、及三沙灣防區,還有法軍登陸後的攻擊圖。法軍依此圖轟破清軍的砲台及堡壘,並佔領了基隆約九個月。

↓整個「基隆要塞司令部」景觀廣場的平面圖及設計理念。

↓「光復樓」目前改為委外營運的「司令大院子」,提供餐飲、下午茶服務,去(2023)年才開業的。

↓「司令大院子」外廊有不少當年留下的軍火箱,做為遊客休憩的椅子。

↓「司令大院子」外廊建築走工業風,廊頂支架的外型,看起來像是當年的大砲,也有濃濃的懷舊風。

↓「光復樓」的側面,有一停車區可以停車,還看到一輛遊覽車停靠,原來他們在「司令大院子」享用午餐。

↓「光復樓」的後側,是原營區的附屬浴室、廁所等空間。

↓「光復樓」的後側山腳下,還有三座日本時代建造且完整保留下來的防空洞,結構堅實,也可以走進去探險一下。

↓「基隆要塞司令部」的主建築後側。因應當時戰爭需求,整棟司令部主建築使用60公分厚的抗爆磚壁做為結構,因此建築物也具有耐震功能。

↓回到原「軍補庫房」看一下。

↓「軍補庫房」原本位於保存區外,於民國110年(2021年)才將其遷移重組於此。因部分舊木料缺損及蛀蝕,重組時挑選保存較佳的舊料以「新舊共構」原則,組構結構受力較大的屋架,並保留木構匠藝,呈現歷史風貌。

↓「軍補庫房」的木構榫接類型及特色介紹。

↓「軍補庫房」內部的空間巡禮。

↓庫房內的各種木構匠藝,顯得精細複雜。

↓庫房內有一特殊圖案的磚石區域,並留有部分石柱拆除後的遺跡,不知原用途為何?

↓離開「軍補庫房」,環視整個園區。

「基隆要塞司令部」於二戰後持續由不同軍事單位使用,保存狀況良好,幾乎完整保留了原日本時代的建築原貌,走起來非常舒服,也有餐飲服務,非常值得一遊。

※※※

【基隆要塞司令部】:官網

<交通>:

< 自行開車>:直接導航「基隆要塞司令部」即可,園內及大門對面皆有少量免費停車位。

< 搭乘大眾運輸>:

搭乘市區公車101/102/103/104(經祥豐街),或國道客運1579(經祥豐街),於天主堂站下車即達。

< 開放時間>:每天10:00~18:00,免費入場。

※※※

|

|

| ( 休閒生活|旅人手札 ) |