字體:小 中 大

字體:小 中 大 |

|

|

|

| 2010/02/24 08:02:56瀏覽5540|回應58|推薦101 | |

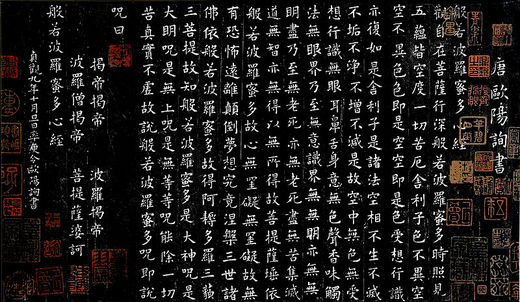

【般若波羅蜜多心經】裡有一句:『無無明,亦無無明盡。乃至無老死,亦無老死盡。無苦集滅道。無智亦無得。』 為什麼從「無無明盡」忽然變成「無老死盡」,是有原因的。 佛教哲學裡有所謂「十二因緣法」,大意如下: 『無明緣行,行緣識,識緣名色,名色緣六入,六入緣觸,觸緣受,受緣愛,愛緣取,取緣有,有緣生,生緣老死。』 這是「十二因緣法」,講的是因果。在此「緣」是動詞,意思是 "causes"。 稍微解釋一下: 名色:physical reality。 六入:即眼、耳、鼻、舌、身、意等「六根」,i.e., six input apparatus。 觸:即「六觸法」:色、聲、香、味、觸、法,亦稱「六塵」,對應「六根」。前面的觸是 "reception of the input",後面的觸是「觸覺」。分別為眼觀色,耳聞聲,鼻辨香,舌嚐味,身感觸,意會法等等。 受:即色、受、想、行、識等,所謂「五蘊」是也。和前述的「觸」一樣,前面的「受」是 "generalization",後面的「受」是 "specialization"。 愛:欲望。 取:獲得。 有:佔據、存在。 這『觸緣受,受緣愛,愛緣取,取緣有,有緣生』在很大程度上與人類的生殖現象相符。當然,後者並非十二因緣法的原文本意。 『無無明,亦無無明盡。乃至無老死,亦無老死盡。』中間省略掉了『無行,亦無行盡。』、『無識,亦無識盡。』、『無名色,亦無名色盡。』、『無六入,亦無六入盡。』‧‧‧『無有,亦無有盡。』、『無生,亦無生盡。』等等。假設你都知道中間那些東西。 一切「有情」﹝sensible being﹞,自無明始,於老死終,返而覆之,不得或已,是為六道輪迴,其中的艱難困頓,怎一個「苦」字了得! 是人就無法逃脫這個「unending 生死」的尷尬宿命。 所以怎麼樣? 所以康德主張一、以 "autonomy"﹝自由、自主﹞而非 "heteronomy" ﹝不自由、受支配﹞為意志;二、以 "humanity as end"﹝以人道本身為目的﹞而非 "humanity as means"﹝以人道本身為工具達到其他目的﹞為動機;三、以 "categorical imperative"﹝「定言令式」﹞而非 "hyperthetical imperative"﹝「假言令式」﹞為法則,來做為一個人的行為是否符合「道德律」的判斷基準。 然後呢? 然後康德的道德論述為在十二因緣法制宰下痛苦的人類帶來一道曙光和一絲暖意。人或許無法逃離此十二因緣彌天大法的牢籠,但藉由康德的哲理,人世間多少有了實踐「無緣大慈,同體大悲」的可能性與行動力。 哲學還不重要嗎?你能不喜歡甚至佩服康德嗎? KANT ROCKS!

|

|

| ( 心情隨筆|心靈 ) |